トルコ・シリア地震から1カ月 余震におびえながら路上で生活する人々

アナ・フォスター、BBCニュース(トルコ南部サマンダグ)

ソングル・ユチェソイさんは、丁寧に皿洗いをしている。食器をせっけんで洗い、泡を水で流し、並べて乾かしている。何の変哲もない光景だが、ソングルさんはこれを屋外の、壊れた自宅の陰で行っている。

自宅は危険な角度に傾いている。窓枠が垂れ下がり、大きな鉄の屋根が庭に落ちている。

トルコとシリアを襲った大地震から6日で1カ月がたち、生き残った人々は先行きの見えない状況に直面している。最も大きな問題の一つは、安全に暮らせる場所を探すことだ。この地震では少なくとも150万人が家を失ったが、きちんとしたシェルターを見つけるのにどれだけの時間がかかるか、不透明なままだ。

トルコの首相府災害緊急事態対策庁(AFAD)によると、200万人近くが被害のあった地域から逃れたという。国内の別の地域にいる家族や友人と住んでいる人たちもいる。こうした人々は、飛行機や鉄道を無料で使うことができる。

しかし、地中海沿岸に近いサマンダグに住むソングルさんは、自分と家族はどこにも行かないときっぱりと言う。

「これは私たちにとってとても大事なことなんです。何が起こっても、たとえ家が崩れたとしても、私たちはここにいます。ここは私たちの家です。ここに全てがあります。どこにも行きません」

<関連記事>

ソングルさんは家から大事な家具を慎重に運び出し、屋外に置いた。磨かれた木製のサイドテーブルの上には、貝で作られた絵が置いてある。トルコのリゾート地クサダシの土産(みやげ)物だ。フルーツの入れられたボウルもあるが、大きなオレンジには白いかびが生えている。屋内にあればありきたりのものが、道端にあるだけで奇妙な、場違いなものになっている。

ソングルさんの家族は現在、壊れた自宅から数歩のところに張った3つのテントで暮らしている。家族全員がここで寝泊まりし、小さなキャンプ用ストーブで作った料理を分け合っている。まともなトイレはないが、自宅跡から1つを見つけ、それを急ごしらえの小屋の中に取り付けようとしている。小さなシャワーも作った。だが、手に入れたのは生活の基本になるものばかりで、空間もプライバシーもないことは明らかだ。テントの中は狭く、ぎゅうぎゅう詰めだ。

ソングルさんにとっては、苦痛に満ちた1カ月だった。地震で親族17人を亡くした。姉妹のトゥレイさんは行方不明者に登録された。「まだがれきの下にいるのかも分かりません」とソングルさんは話す。

「遺体が掘り出されたのかどうかも知りません。待っています。まだ喪に服すこともできないし、失った人を探すこともできません」

イスケンデルンに住んでいたソングルさんの義兄弟のフセメッティンさんと11歳だったおいのロザンさんは、寝ている間に周囲の集合住宅が倒壊して死亡した。我々がフセメッティンさんの自宅跡を訪ねると、ねじ曲がったがれきの山になっていた。近所の人が、集合住宅3棟が倒壊したと教えてくれた。

ソングルさんは静かな口調で、「ロザンの遺体をここに運びました」と語った。「遺体安置所からサマンダグに運んで、私たちの近くに埋葬しました。フセメッティンは無縁墓地に埋められていました。そこで名前を見つけたんです」

フェイスブックには、笑顔で抱き合い、顔を寄せる家族の写真が残っている。ロザンさんは赤い風船をしっかりと握っていた。

地震によって生じた住宅不足の危機は、非常に深刻だ。残された安全な空間が本当に不足しているからだ。16万棟以上の建物が倒壊したり、大きな損害を受けた。国連開発計画(UNDP)は、少なくとも150万人が他に住むところがなく、なお地震地域に残っているとみている。実際の数を知るのは難しいが、さらに多い可能性もある。

仮設住宅も届き始めているが、あまりにも遅い。大きな野営用から個人用まで、さまざまなテントががれきのあちこちに点在している。それでもまだ足りない。トルコの赤新月社が、税金で購入してあったテントの在庫の一部を、原価でとはいえ慈善団体に売却したことが発覚すると、不満と怒りが噴出した。

人々がなお、公共施設内で暮らしている街もある。

画像提供, Anna Foster/BBC

アダナでは、バレーボールコートにマットレスと毛布を広げて暮らしている家族に出会った。港町イスケンデルンでは、駅に停車している列車2台が住宅になっていた。座席がベッドになり、荷物置き場には個人の持ち物があふれ、駅の職員が空間をきれいに保てるよう奮闘していた。小さな女の子が、テディベアの代わりにまくらを抱えて泣いていた。ここは家ではない。

ソングルさんの子供たちも苦しんでいる。おもちゃやゲームは危険な家の中に残ったままで、学校もない。「子供たちは飽きてしまって、一生懸命になるものがありません。ただただ座っているだけです。携帯電話で遊んで、充電がなくなると寝てしまいます」

夜になると、暮らしはますますつらくなる。サマンダグは停電している。ソングルさんは白いテントの、大きな国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)ロゴの上に、色とりどりのソーラー電球をかけている。自分の国で家をなくしたソングルさんたちは難民ではないが、それでも全てを失った。

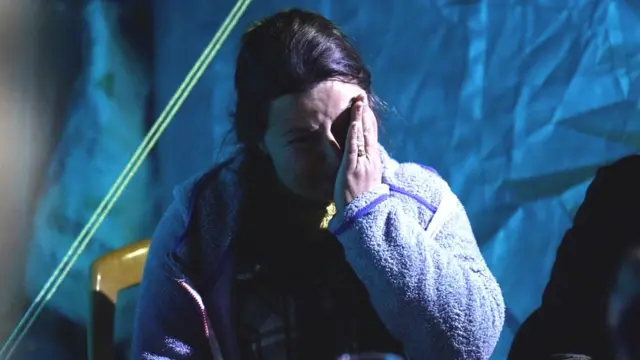

「見えるようにランプを置きました」とソングルさんは話した。そして涙を手で拭いながら、「暗くなると怖いです。電気がないのは大きな問題です。恐怖はかなり大きくて、夜の間ずっと余震があるので、寝るのが難しいです」と語った。

「私たちは自由な人間で、自由に慣れていて、独立していて、自分たちの家を持っていました」と、夫のサヴァスさんが言葉を継いだ。「でも今は3つの家族が1つのテントで食事をし、暮らし、座っています」

「何もかもが初めてのことで、未来がどうなるのかも分からない。そしていつも恐怖があります。家が壊れて、次はどうなるのか? それも分からないのです」