前回東京パラの金メダリスト、イギリスから再来日 当時も街歩きはできず

ベス・ローズ、BBCニュース

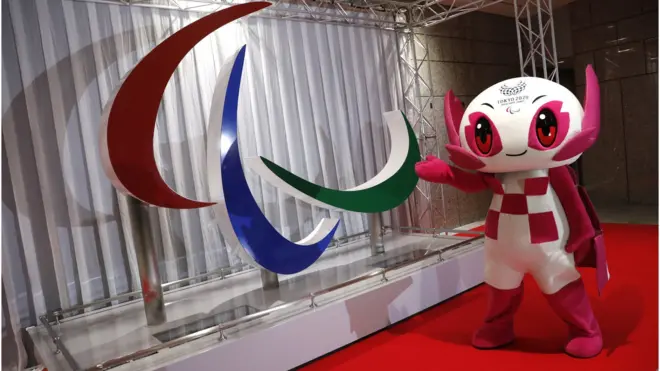

画像提供, Shutterstock

東京がパラリンピックの開催都市となるのは、今年が初めてではない。1964年が最初だった。その大会では、イギリスの10代少女キャズ・ウォルトンさんが、2つの競技で金メダルを計3個獲得。サクセスストーリーとして注目された。57年後、彼女はパラ・イギリス代表チームのサポートスタッフとして、再び東京にいる。

「とても興奮しました」。1964年を振り返り、ウォルトンさん(74)は言う。「行けるとは思っていなかったから、余計にそうでした」。

当時17歳。11月5日の「ガイ・フォークスの日」のお祭りを楽しみにしていた頃、東京大会の交代選手になったと「直前の選出電話」を受けた。大会はその年の11月8日から5日間、開かれた。

出場予定だった選手は病気により棄権した。ウォルトンさんに訪れたチャンスは、その後の彼女の人生を形作ることになる。

「開幕まであと3週間ほどになって突然選ばれました。東京に着いた時、どの競技に出るのかさえ、よくわかっていませんでした」と彼女は言う。

車いす使用者のウォルトンさんは、理学療法士に勧められて、14歳の時にスポーツを始めた。水泳やフェンシングなどさまざまな種目にチャレンジし、定期的に練習を積み重ね、イギリス国内で他のパラ選手たちと競い合った。

23時間かけて東京へ

1960年代、注目を浴びてイギリス代表チーム入りを果たすには、いくつかの競技で突出する必要があった。

「パラスポーツ界はお金がなかったので、(特定競技の)スペシャリストになる余裕はなかった。(代表に)選ばれるためには、3つ4つ、場合によっては5つの競技をこなさなくてはりませんでした」

彼女は両親の同意を得て、当時は23時間かかった東京行きの便に搭乗した。

画像提供, Getty Images

「何日もかけて到着したように感じました」とウォルトンさんは振り返る。「スコットランドのプレストウィックに飛び、そこから北極を越え、米アラスカ州アンカレッジで停機。そして東京に向かいました」。

今年の代表チームは、その半分の時間で東京に着いたはずだ。

1964年東京パラリンピックの開会式は、ウォルトンさんにとっては長旅に値するものだった。5000人の観客がいた。

「群衆がそこそこ入っていたのはいいことでしたし、私たちにとっては新鮮なことでした」と彼女は話す。ただ、イギリス選手団は21カ国のパラ選手387人の一部としてやって来たのか、それとも明仁皇太子(当時)と美智子皇太子妃をひと目見るためにやって来たのか、ウォルトンさんは今もはっきりしないと言う。

「彼がどんなにハンサムで、彼女がどんなに美しかったかを思い起こすと、自分がとても年を取った気分になります」

車いすスラロームに出場

開会式でパラ・イギリス代表選手が着た制服は暗緑色だった。パラリンピック大会の起源である、ストーク・マンデヴィル大会の旗にちなんだものだった。

選手たちはズボンかスカートを履き、ブラウスにネクタイ、ブレザーという装いだった。「ものすごく嫌だった」とウォルトさんは話す。

「大会の終わりにはブレザーを返さなくてはなりませんでしたし、トラックスーツは自分たちで買わなくてはなりませんでした」

開会式が終わると、全144種目が始まった。

「私がやったことがないものもありました。円盤を手に取っても、どうやって投げたらいいのかわかりませんでした。卓球も2回ほどしかやったことがありませんでした」

ウォルトンさんは車いすスラロームに出場。現在のものと比べれば、当時の車いすは動きがぎこちないものだった。

車いすスラロームは、現在は大会種目になっていない。ウォルトンさんは、「乾いた地面の上でやるスキー種目のようなもの。コースには階段や斜面があって、うまく通過しなくてはならない。機敏さとスピードが必要で、見ていて興奮する種目です」と説明する。

画像提供, PA/ALAMY

彼女は競技を存分に楽しみ、イギリスに金メダルをもたらした。

勝ち取ったメダルはそれだけではなかった。パラリンピック初出場で、車いす短距離走と水泳でも金メダルを獲得。彼女自身にとっても大きな後押しとなった。

「自尊心と自信を得ました。同時に、今もそうであるように、社会を一つにすることにもなりました」

都内を巡ることはできず

今回の選手団と同様、当時の選手たちも東京都内を探訪することはできなかった。と言っても、1964年は伝染病のパンデミックが理由ではなく、アクセスが悪かったためだった。日本に行くためには、車いす使用者は飛行機内に運んでもらう必要があった。

「ちょっとおかしく聞こえるかもしれませんが、私たちはアクセスできない状態に慣れ切っていました。そういう時代だったんです」とウォルトンさんは言う。

「これはいいと思えるような大会が開かれるのは、まだ何年も後のことでした」

最近の日本はアクセスがずっとよくなっている。2020年大会の誘致では、障害者が主要交通機関を100%利用できるようにすると誓った。

ウォルトンさんの記憶には、「日本人が大会をいいものにしようとすごく努力していたことと、とてもフレンドリーで親切だった」ことが刻まれているという。

障害者福祉を模索

日本にとって1964年大会は、障害者福祉の改善に必要な弾みをつける意義があった。改善への努力は今も続いている。

東京を拠点に障害者の歴史を研究するマーク・ブックマンさんは、第2次世界大戦前の日本について、工業化による「障害者比率の急上昇が生じていた」と指摘。日本はそうした人たちの支援策を編み出す必要に迫られていたと説明する。

「高層ビルや、階段など障害物に満ちた地下鉄駅が建設され、障害者にとって困難な状況が生まれた。それにより、多くの人が教育、雇用、医療へのアクセスを失いました」

そうした状況で、日本政府は大会開幕前にパラリンピックを宣伝することに気後れしていた。世界的なイベントにおいて、「日本の貧弱な福祉制度を見せつけてしまいかねない」ことを懸念していたと、ブックマンさんは話す。

しかし、大会組織委員会と、大会を成功させたいという同委員会の強い思いが、結果を出した。

「大会は広く成功とたたえられ、日本での障害者への意識を高めたと、一般的に評価されました」とブックマンさんは言う。

金メダルは11個だった?

ウォルトンさんは東京大会以降、40年にわたってパラ・イギリス代表選手として競技を続け、伝説的存在となった。その間、数種目で金メダル計10個を獲得。ただ最近になって、その数は11個だったかもしれないことが話題になった。

1968年テルアヴィヴ大会で、ウォルトンさんは5種競技に出場し、銅メダルを勝ち取った。

ところが7年前、ある研究者から連絡があり、ウォルトンさんは実際には5種競技で金メダルを獲得していたと言われた。当時の審判は水泳を抜かして4種目分しか点数を計算せず、最終スコアを出していたとみられる。

画像提供, Getty Images

「まったくの驚きでした」と彼女は話す。「大会は記録がきっちりしていなかったので、言われたままを受け入れていました」。

優勝したのはチームメートだったので、「それほど問題ではなかった」と彼女は言う。国際パラリンピック委員会(IPC)もまだ正式には、彼女の優勝を認定していない。

ウォルトンさんは1992年に現役選手を引退。大英帝国勲章4等(OBE、オフィサー)を受けた。その後、「ものすごい幸運に恵まれ」、45歳の時にパラ・イギリス代表チームの管理側に仕事を得た。黒子として最初に務めたのは、車いすフェンシングのチームマネジャーだった。

彼女は今回、選手団の「問い合わせや(新型コロナウイルス感染症)COVID-19の関連規則に対応するフロントデスク」としての役割を果たすため、再び東京まで飛んだ。

「管理者より選手でいるほうがずっと楽です」と彼女は言う。「自分のことだけ気にしていればよかったので」。