暑すぎる……人体にとって「暑すぎる」とはどれくらいの暑さなのか

ジェイムズ・ギャラガーBBC健康・科学担当編集委員、BBCラジオ4「Inside Health」司会

まるで世界が燃え上がっているようだ。時折、そんな気がする。

欧州で続く熱波は、イタリアでは「地獄の1週間」と呼ばれている。中国では摂氏50度超が記録され、アメリカの病院では患者の体を冷やすため、本来ならば遺体を入れる袋に氷を詰めている。イギリスでは観測史上最も暑い6月を経験したばかりだ。

2022年にイギリスでは観測史上初めて気温が40度を超えた。昨年の熱波によって、欧州では約6万人が死亡したとされている。

人類は今や「地球沸騰」の時代に生きていると国連が警告するのも、無理のないことだ。

「もはやこれは遠い将来のことや自分たちとはあまり関係のないこと、いずれ未来に起きることではないのだと、そこに気づくのがとても大事です。現に目の前で起きていることです」。イギリス気象庁のリジー・ケンドン博士はこう言う。

それでは、こうした気候の変動は私たちの体や健康にどう影響するのだろう。

私は暑さに弱い。暑くなると、ひたすら汗まみれになって動けなくなる。それでも、熱波体感実験を体験してみることになった。

英サウスウェールズ大学のデイミアン・ベイリー教授は、典型的な熱波を私に体験させたいのだという。そこで、21度から開始して、温度を35度まで上げて、最終的にはイギリスで観測された最高気温40.3度まで、部屋の温度を引き上げるというのが、今回の実験の算段だ。

「たくさん汗をかくし、体の生体反応がかなり変化します」と、ベイリー教授はあらかじめ私に教えてくれた。

ベイリー教授は私を環境制御室に連れていく。室内の気温と湿度と酸素量を厳密に制御できる、科学実験用の密閉空間だ。

私は前に一度、ここに入ったことがある。寒さが人体に与える影響を調べるのが、その時の目的だった。

<関連記事>

- 部屋が寒すぎる……すると人体はどうなるのか ギャラガー記者が体験 (2022年11月)

しかし今回のように温度を上げる実験をするのだとなると、この部屋のピカピカな鉄の壁や重たい扉、小さいのぞき穴は、別の意味合いを帯びる。

自宅のオーブンの中に入ったみたいな気分なのだ。

実験開始時の室温は、とても快適な21度だ。そこでベイリー教授から最初の指示が入る。

「ぜんぶ脱いで」

私が眉をあげて反応すると、安心して言われる。体重の変化から、私の汗の量を計測するのだという。

次に私は、くらくらするほど多種多様な機材につながれる。皮膚表面と内臓の温度、心拍数に血圧を、随時測定するためだ。そのほか、巨大なマウスピースは、私が吐き出す呼気を分析する。超音波診断装置が、首の頸動脈(けいどうみゃく)から脳に流れる血流を観察する。

「血圧も心拍数も良好。すべての生体信号によると、現時点であなたは見事な健康体だ」と、ベイリー教授は言う。

準備の締めくくりに、脳機能テストを素早く行う。30の単語を記憶するテストだ。これが終わると、ファンが作動し、温度が上がり始める。

私の体にとって、目的はただひとつ。私の心臓、肺、肝臓など臓器周辺の深部体温(コア体温)を約37度に維持する。ただそれだけだ。

「脳にとっての温度計、つまり視床下部は、常に体温を計り、それを維持するために体内にさまざまな信号と送り続けている」のだと、ベイリー教授は説明する。

室温が35度になった時点で、いったん気温を上げるのを止めて、いろいろと計測する。部屋の中は暑いが、不快というほどではない。私は椅子に座ってくつろいでいるだけなので。けれどもこの温度の中で働いたり運動したりしたいとは思わない。

画像提供, Dan Welsh

すでに目に見えて明らかな変化が、私の体に起きている。実験前より赤い。ベイリー教授も赤い。私と一緒にこの部屋にいるので。

なぜ赤く見えるかというと、私の皮膚表面に近い血管が拡張しているからだ。そうすると、温まった私の血液が熱を空気中に放散しやすくなる。

それに、私は汗をかいている。だらだらというほどではないが、肌は間違いなく、てかっている。そして汗が蒸発すると、少し涼しく感じる。

実験を続ける。いよいよ室温40.3度。熱に、がんがん殴られているような感覚だ。

「直線的な変化ではなく、指数関数的だ。温度が摂氏5度上がると言われても、それほど大した変化とは思わないかもしれない。しかし体にとっては、実に大変な負担だ」とベイリー教授は言う。

温度を上げるのはここまでで、本当に良かった。額を手でぬぐうと、汗でびっしょりだった。もう一度、私の体の状態を測る。

汗まみれの服を床に脱ぎ捨てて、汗をタオルで拭いて、体重計にのる。実験を通じて、体内の水分が約400ミリリットルも失われていた。ショックだ。

熱を逃がすために体表に近い血管があれだけ拡張したわけだが、その代償もはっきりしている。心拍数がかなり上がり、気温40度の中で心臓が全身に送り出していた血液の量は、気温21度だった時より1リットル多い。

気温が高いと、それだけ心臓に負担がかかる。だからこそ、気温が急上昇すると、心臓発作や脳卒中による死者が増えるわけだ。

そして、血流が皮へ向かう分、脳へ向かう血液量が減る。血流が減ると、短期的記憶も後退する。

それでも、私の体にとっての一番の目的は果たされた。深部体温は約37度に維持された。

「その深部体温を維持するため、あなたの体はとてもしっかり働いている。もちろん測定値を見ると、21度の時と40度の時では、体の状態がかなり違っていた。1時間もたたないうちに、体はがらっと変化していた」とベイリー教授は説明する。

湿度の影響

今回の実験で操作したのは、気温だけだった。しかしもうひとつ、非常に大事な要素がある。湿度だ。つまり大気中に含まれている水蒸気の量が、私たちの体に大きく影響する。

じめじめした夜になんて不快なんだと思った経験があるなら、それは湿気のせいだ。湿度が高いと、私たちの体はなかなか涼しくならない。

汗をかくだけでは足りない。汗が空気に蒸発しなければ、私たちの体の温度は下がらないのだ。

空気がすでに大量の水分を含んでいる場合、汗は蒸発しにくい。

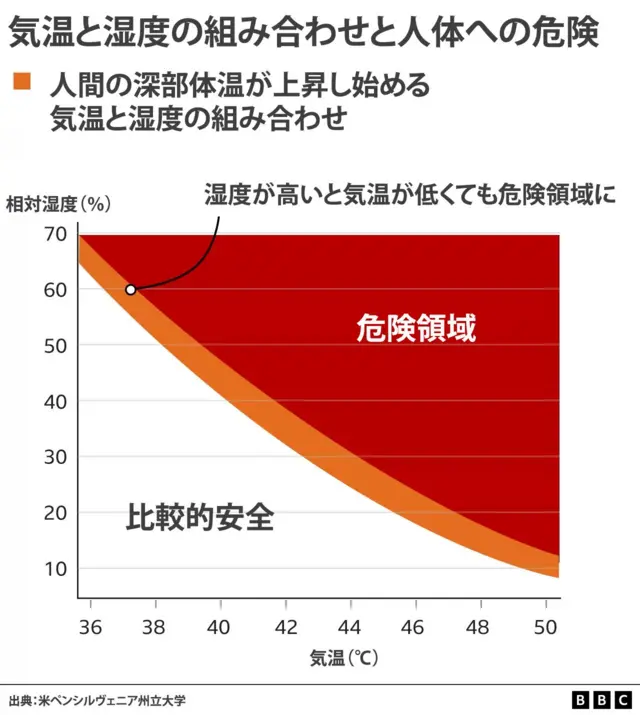

ベイリー教授は実験室の湿度を50%で維持していた(イギリスではよくある湿度だ)。しかし、米ペンシルヴェニア州立大学の研究チームは、健康な若い成人を集めて、さまざま気温と湿度の組み合わせで実験した。深部体温が急上昇し始める瞬間を、特定するのが目的だった。

「そこから先は危険です。深部体温が上がり始めると、臓器不全につながる」と、実験を担当した研究者のレイチェル・コトル氏は言う。

そして湿度が高いと、その危険な分岐点は気温が比較的低い状態でも訪れる。

近年では熱波が以前より頻繁に起きて、長期間続き、高気温に達する。しかし、心配なのはそれだけではなく、以前より湿度が高いことも懸念材料だと、コトル氏は言う。

インドとパキスタンを昨年襲った厳しい熱波は、いずれも極端に高い気温に加え、湿度がきわめて高かった。

「これは確実に『今』の問題です。将来の問題ではありません」と、コトル氏は強調する。

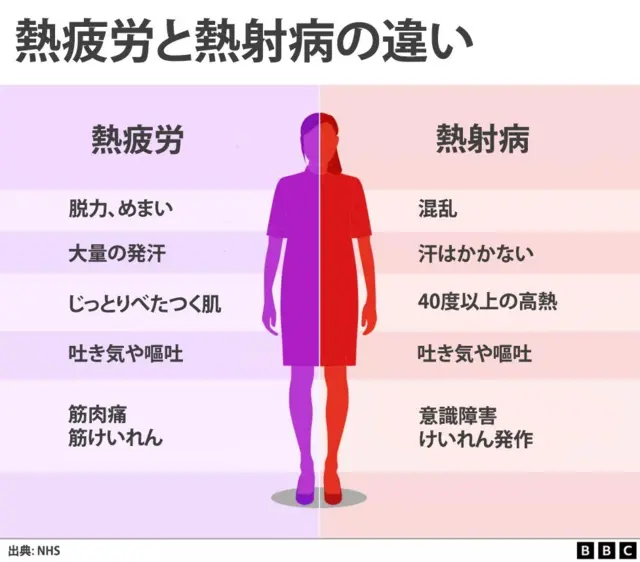

人間の体は、深部体温約37度で機能するようにできている。深部体温が40度に近づくにつれて、私たちは頭がくらくらして、意識を失いやすくなる。

深部体温が高くなると、心筋や脳などの組織がダメージを受ける。やがてはこの損傷が、致命的なものになる。

「深部体温が41~42度くらいにまで上がると、本当に深刻な問題が出始める。手当てが受けられなければ、その人は高体温が原因で死んでしまう」とベイリー教授は説明する。

この現象、つまり熱射病は、救急対応が必要な緊急事態なのだ。

高い温度にどう対処できるかは、人によって異なる。しかし、高齢だったり体調不良だったりすると、高気温への耐性は弱くなる。若いころに旅行先の暑さを楽しんだとしても、年齢が上がれば同じ暑さが危険を伴うこともある。

「笑顔で実験室を出て行ってください。測定値はどれも良好です。実験は成功です。見事でした」と、ベイリー教授は私をほめてくれた。

しかし、高齢、心臓疾患、肺疾患、認知症、あるいは薬の種類によっては投薬治療などの要素があると、人の体はただでさえ機能維持のために通常以上にがんばって働いていることになる。そしてその分だけ、高い温度に対応できなくなる。

高齢者や持病のある人の体は普段から「生体的に負担を強いられている。そこに強烈な暑さや湿気が加わると、体が対応しきれないこともある」のだと、ベイリー教授は話す。

暑さ対策、どうすれば

暑さ対策の多くは言うまでもなく明らかだし、よく知られている。日陰にいること。ゆったりした服を着ること。アルコールを控えて、室温を低く保つこと。一番暑い日中には運動を避け、水分をしっかりとること(私が1時間でどれだけ汗をかいたかは、上記の通りだ)。

「もうひとつ大事なのは、なるべく日焼けしないようにすること。軽い炎症を伴う日焼けになると、発汗による体温調節機能が最大2週間は失われることがある」とベイリー教授は言う。

私たちは全員、暑さ対策に慣れなくてはならないのかもしれない。

気候変動の対策をとらなければ、温室効果ガスの排出量が最高レベルで続いたというシナリオの場合、イギリスの夏の最高気温は6度は上昇すると予測されている。

「つまりその場合、今世紀末までに、気温はすさまじく上昇することになる」。気象庁のケンドン教授はこう言う。

(「Inside Health」プロデューサー: ジェリー・ホルト、ダン・ウェルシュ)