बात-बात में जात-पात पर गाली

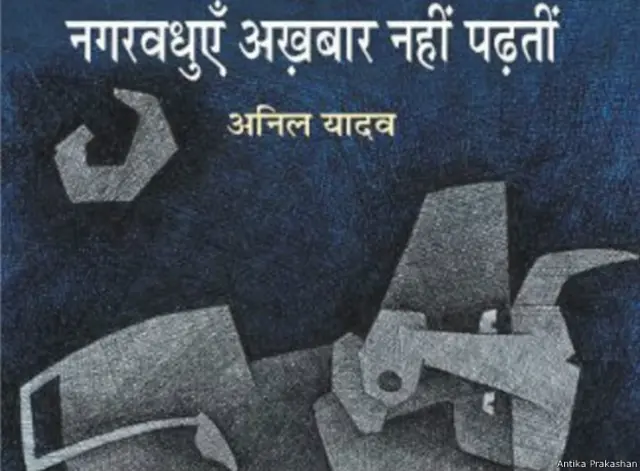

इमेज स्रोत, Antika Prakashan

- Author, अनिल यादव

- पदनाम, वरिष्ठ पत्रकार

मैं यूपी के एक कॉलेज में बीएससी का छात्र था, पहली बार अपनी कविता छपवाने के लिए दोस्तों के साथ बनारस में “जनवार्ता” अख़बार के दफ्तर गया.

मुझे नहीं पता था, संपादक और चार पांच लोग सरदारों की गालियां देने की बेधड़क शैली पर पर बात कर रहे थे. बनारस गालियों का शहर है और अहीरों को सरदार कहा जाता है. मैंने जैसे ही कविता देने के बाद अपना नाम बताया कि वह ठहाका पड़ा कि हम सब सकते में आ गए.

संपादक ने कहा, “बस यही कसर रह गई थी अब सरदार कविता भी लिखने लगे.” उसके बाद बहुत दिन किसी अख़बार के दफ़्तर में घुसने का मन नहीं हुआ.

हालांकि उससे पहले ही मैं गाज़ीपुर ज़िले के एक इंटर कॉलेज में बच्चों को समाज में उनकी जगह बताने के लिए अपनाए जाने वाले कहीं अधिक रचनात्मक उपायों से परिचित था.

इमेज स्रोत, Reuters

एक ब्राह्मण टीचर अक्सर किसी दलित छात्र को खड़ा कर जनवरी-फरवरी के बाद वाले महीने का नाम पूछते थे. वह कहता था मार्च. वे पूछते, इसका उल्टा क्या होगा और सारी क्लास हंसने लगती थी. सबको पता था जो उल्टा है वही उसकी सामाजिक हैसियत है.

तब के गाजीपुर में ठाकुरों और अहीरों के बीच जातियुद्ध चल रहा था. शूटर और बमबाज अपनी जातियों के हीरो थे जिन्हें छिपाने से लेकर असलहों के लिए चंदा देने का काम धड़ल्ले से चल रहा था.

ये शूटर उन चतुर और शक्तिशाली लोगों के लिए सिर्फ मोहरे थे जो जातियों की लड़ाई में उनकी बलि देकर वोट बैंक, सड़क किनारे की क़ीमती जमींनें, बसें चलाने के परमिट, सड़कों और नहरों के ठेके हथिया रहे थे.

बेहमई में फूलन देवी द्वारा ठाकुरों के सामूहिक नरसंहार पर लोकगीत रचे जा चुके थे, संसद में गाज़ीपुर को दूसरी चंबल घाटी कहा गया था जिस पर किसी को शर्म नहीं बल्कि एक गुप्त गर्व था.

इमेज स्रोत, EPA

कचहरी में वकील भी अपनी जाति का तय किया जाता था, ताकि दग़ा न दे. झोला छाप डॉक्टर भी अपना ही खोजा जाता था कि कमाई बिरादर की जेब में जाए.

कॉलेजों में भी लड़कों के जाति आधारित गिरोह थे जिनमें खूनी भिड़ंत होती रहती थी, जिनकी पीठ पर अपनी जातियों के लिए शूटरों की नर्सरी उगाने वालों का हाथ हुआ करता था. किसी अजनबी को ठीक से जानने के लिए उसकी जाति का ज्ञान ज़रूरी था.

तब की तरह अब भी समाज में खुला खेल फ़रूर्खाबादी है. सिर्फ़ दफ्तरों में ही कोटा वाले घृणा के शिकार नहीं बनते और उनमें से कुछ पलट कर सवर्णों की जातिगत अधमताओं का विश्लेषण नहीं करते, उनके ख़ुद के घरों के भीतर भी जातिसूचक गालियों के बिना बातचीत पूरी नहीं होती.

गांवों में औरतें तक रोज़मर्रा के मामूली झगड़ों में एक दूसरे को नट्टिन, चमारिन, कंजरिन, खनगिन, कस्बिन, भटियारिन कह कर कोसती हैं जो कि संत क़िस्म की गालियां समझी जाती हैं.

इमेज स्रोत, BBC World Service

सबसे अधिक गालियां दलितों पर हैं. जैसे लोगों को सिर्फ उनके नीची सामाजिक स्थिति और घृणास्पद समझे जाने वाले पेशों से ही संतोष नहीं है.

हिंदी की चमरपिलई, चमरकीट जैसी गालियों में उन्हें आधा जानवर आधा जाति में बदल दिया गया है. भंड़ुवागिरी, चमारपन, चमरचलाकी, चमरशौच, तेलियामसान, धोबियापाट, ठकुरसुहाती, बनियौटी, ठगविद्या, मुराही, भंड़ैती के पीछे छिपे लंबे किस्से हैं जिनमें एक जाति पर किसी दूसरी जाति की बौद्धिक, शारीरिक या चारित्रिक श्रेष्ठता का बखान किया गया है.

अलग-अलग जातियों की औरतों की यौनिक विशेषताओं के भी ढेरों किस्से हैं जिनकी जड़ में कोई सौंदर्यशास्त्र नहीं जातीय नफ़रत और बलात्कार के दिवास्वप्न हैं. हर तबाही की तरह जातियों की हिंसा के भी सबसे निरीह शिकार औरतें और बच्चे होते हैं.

इमेज स्रोत, PTI

पिछले तीस सालों में जातियों के पारंपरिक संगठन ज़्यादा राजनीतिक, व्यावसायिक और लचीले हुए हैं जो पैसे और पद के बदले वोटों की ठेकेदारी अधिक दक्षता से करने लगे हैं.

मायावती का दलित-ब्राह्मण, नीतीश कुमार का पिछड़ा-महादलित गठजोड़ इसके नमूने हैं. वामपंथी भी चुनाव में ना-ना करते जाति के आधार पर ही अपने उम्मीदवार उतारते हैं.

दलित वोट बैंक के रूप में संगठित हुए हैं लेकिन अपने बड़े नेताओं की नक़ल पर उनके भीतर एक बिचौलिया तबक़ा पैदा हुआ है जो सबसे अधिक अपनी जाति को ही ठगता है.

इमेज स्रोत, Kumar Sundaram

शहरों में छुआछूत नहीं है लेकिन मंडल के बाद से जातिवाद नए लचीले रूप में है जिसका पता छात्रसंघ, बार काउंसिल, कर्मचारियों की ट्रेड यूनियनों के छोटे से छोटे चुनाव में चलता है.

जातियों की आपसी नफ़रत भारतीय समाज की बुनियादी सच्चाई है जिसकी विरासत के रूप में हमें एक ऐसी भाषा मिली है जो जातिवाद के ख़त्म हो जाने के बाद भी बहुत दिनों तक अपना अतीत याद दिलाती रहेगी.

इसी सच्चाई को अपने माफिक पहचान कर अंग्रेजों ने फौज में जाति आधारित रेजिमेंटें बनाई थीं और कुछ जातियों को कानून में अपराधी घोषित किया था.

जो थोड़े से लोग जातिवाद को नहीं मानते वे भी अपने घरों में इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि और कोई भाषा है ही नहीं.

इमेज स्रोत, AP

या कहें सार्वजनिक तौर पर कुछ शब्दों से बचना सीख लिया गया लेकिन घरों के भीतर की भाषा बदल पाना संभव नहीं है. पहले समाज बदलेगा उसके बाद भाषा बदलेगी.

(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए <link type="page"><caption> आप यहां क्लिक</caption><url href="https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.bbc.hindi" platform="highweb"/></link> कर सकते हैं. आप हमें <link type="page"><caption> फ़ेसबुक</caption><url href="https://www.facebook.com/bbchindi" platform="highweb"/></link> और <link type="page"><caption> ट्विटर</caption><url href="https://twitter.com/BBCHindi" platform="highweb"/></link> पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)