Kasus 1965: Presiden Jokowi akan nyatakan 39 eksil bukan pengkhianat negara, ‘bagaimana dengan para korban di Indonesia?’

Sumber gambar, Getty Images

Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 mempertanyakan upaya pemerintah yang akan menyatakan 39 eksil di luar negeri bukan pengkhianat negara, padahal masih ada sekitar 600 eksil -masih hidup atau sudah meninggal- yang menjadi korban Peristiwa 1965.

Ketua YPKP, Bedjo Untung, juga menyebut terdapat banyak korban Peristiwa 1965 di Indonesia yang harus dipulihkan karena dituduh terlibat dalam Gerakan 30 September (G30S).

“Seharusnya, pemerintah menetapkan bahwa seluruh korban 1965, baik di Indonesia dan luar negeri, tidak terlibat, bukan pengkhianat dan tidak ada kaitannya dengan G30S,” kata Bedjo kepada wartawan BBC News Indonesia, Raja Eben Lumbanrau, Rabu (03/05).

Seorang eksil di Swedia yang ditawari pemulihan kewarganegaraan, Tom Iljas, menolak cara penyelesaian pemerintah yang dia sebut bersifat “sepotong-sepotong”.

“Yang diselesaikan hanya masalah administrasi, tentang status WNI dan santunan saja. Tapi masalah intinya, siapa aktor di balik peristiwa itu, permintaan maaf negara, dan pemulihan nama baik seluruh korban tidak menjadi prioritas,” katanya.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar, melihat ekspresi penolakan yang diungkapkan para korban itu disebabkan karena upaya pemerintah bersifat “minimalis dan institusional” yang semata-mata untuk memberikan “citra bahwa penyelesaian telah dilakukan”.

Presiden Joko Widodo telah memimpin rapat internal kabinet dengan belasan pembantunya membahas tindak lanjut penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (02/05).

Usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menegaskan, pemerintah tidak akan mencari pelaku pelanggaran HAM berat, tidak akan ada permintaan maaf, TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) masih berlaku, dan ada 39 eksil yang akan dinyatakan tidak pernah mengkhianati negara.

Langkah berikutnya, kata Mahfud, Presiden Joko Widodo akan meluncurkan upaya penyelesaian di Aceh pada Juni mendatang.

Cerita eksil ‘dikejar dan dideportasi’ saat ziarah ke orang tua

Sumber gambar, DOKUMENTASI PRIBADI TOM ILJAS

Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.

Klik di sini

Akhir dari Whatsapp

Tom Iljas kini berusia sekitar 83 tahun dan telah menjadi warga negara Swedia.

Tom menjelaskan, ketika Peristiwa Gerakan 30 September 1965 terjadi, dia baru saja menyelesaikan studi tekniknya di China, melalui beasiswa Presiden Sukarno, dan bersiap untuk pulang ke Indonesia.

Namun, paspor Indonesia-nya dicabut dan dia dianggap sebagai komunis. Sementara teman-temannya yang telah lulus kuliah dan pulang ke Indonesia, dia sebut “tidak ada kabar, hilang semua”.

Dia yang berasal dari Padang, Sumatra Barat pun menghabiskan waktu bertahun-tahun di China dan pada tahun 1972 pindah ke Swedia hingga sekarang.

Pada tahun 2015, Tom bercerita, dia kembali ke Indonesia untuk berziarah ke makam ayahnya di Sumatra Barat. Sesampainya di tanah kelahirannya, Tom mengaku dikejar dan diinterograsi oleh aparat keamanan.

“Mobil digeledah, ada paspor asing, diintrogasi satu malam lalu, dituduh macam-macam, diserahkan ke Imigrasi Padang. Diinterogasi lagi dua hari, lalu dideportasi. Untung saya dapat perlindungan penuh dari Kedubes Swedia di Jakarta, bahkan dikawal Dubes di bandara. Sejak itu saya trauma, belum berani lagi pulang ke kampung saya,” katanya.

Dia membayangkan, bagaimana jika saat itu dia melepas paspor Swedia, “Saya pasti sudah dipenjara, dipukuli, buat apa saya cari penyakit?” keluhnya yang mengaku baru-baru ini mendapat tawaran kewarganegaraan dari Indonesia.

Tom menjelaskan belum ada perubahan yang esensial di Indonesia bagi korban Peristiwa 1965. Aturan-aturan yang melegalkan tindakan “kekerasan” bagi orang yang dicap PKI dan pengkhianat negara masih terus berlaku.

“Masih berlakunya TAP MPRS 25, dan juga aturan lain. Saya tidak menyoalkan PKI boleh hidup atau tidak. Tapi selama TAP ini masih ada, ini menjadi payung hukum bagi siapa saja, entah aparat keamanan, pejabat sipil ataupun preman bisa berbuat apa saja terhadap korban dan keluarganya, lalu apa arti kewarganegaraan itu kalau kami tidak aman?” katanya.

Menolak cara penyelesaian yang ‘sepotong-sepotong’

Sumber gambar, DOKUMENTASI PRIBADI TOM ILJAS

Tom menjelaskan, pada April lalu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan lainnya melakukan diskusi bersama secara daring dengan sekitar delapan eksil di Swedia.

“Diskusi itu dilokalisir hanya tentang kewarganegaraan dan santunan. Tidak menyentuh masalah substansi sama sekali. Tidak ada pengungkapan kebenaran, siapa yang bersalah tidak disebut, mengapa itu terjadi, dan tidak ada permintaan maaf kepada korban. Kan lucu, negara mengakui pelanggaran HAM berat 1965, tapi tidak minta maaf,” katanya.

Mendengar jawabannya, Tom mengatakan, perwakilan pemerintah memutuskan menghentikan diskusi itu tanpa ada ruang bagi para eksil lain untuk berbicara.

“Mungkin mereka tidak senang dengan saya punya tanggapan dan mengharapkan saya akan tepuk tangan dengan Inpres itu, memuji-muji setinggi langit,” ujarnya.

Tom menyebut pengembalian kewarganegaraan hanyalah masalah administratif yang menjadi konsekuensi dari penyelesaian Peristiwa 1965 secara utuh. Dia pun menolak penyelesaian non-yudisial yang dilakukan oleh pemerintah, seperti pengembalian kewarganegaraan.

“Jadi penyelesaiannya tidak bisa sepotong-sepotong. Saya tidak menolak bantuan dan keringanan pemerintah bagi korban. Tapi jangan lalu dianggap masalah ini selesai, saya tidak mau. Penyelesaian masalah dengan cara sekedar santunan dan paspor itu, saya tolak,” katanya.

Tom juga mengkritisi pernyataan pemerintah bahwa terdapat 39 eksil yang akan dipulihkan nama baiknya.

“Jumlah eksil di Swedia saja lebih dari 40 orang, di antaranya 26 orang telah meninggal. Apa kami semua tidak perlu dipulihkan nama baiknya dan disebut sebagai pengkhianat?” kata Tom.

Pemerintah akan nyatakan 39 eksil bukan pengkhianat

Sumber gambar, Biro Pers Sekretariat Presiden

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memimpin rapat internal kabinet dengan belasan pembantunya membahas tindak lanjut penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu, pada Selasa (02/05).

Usai rapat, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa terdapat 39 eksil yang tersebar di Eropa, Rusia, dan negara lainnya, yang akan dipulihkan nama baiknya dari cap “pengkhianat negara” akibat Peristiwa 1965.

“Menurut Menkumham tadi masih ada 39 orang [eksil]… Mereka ini akan kita nyatakan sebagai warga negara yang tidak pernah mengkhianati negara karena untuk pengkhianatan terhadap negara sudah selesai di pengadilan, di era reformasi, screening dihapus, dan semua warga negara diberi hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan,” katanya.

Mahfud menjelaskan, banyak WNI di luar negeri yang tidak terlibat dalam G30S menjadi korban, yaitu dilarang pulang ke Indonesia. Padahal, mereka disekolahkan oleh Presiden Sukarno untuk belajar.

“Mereka ini bukan anggota PKI, mereka ini korban karena disekolahkan lalu tidak boleh pulang,” katanya.

‘Bagaimana dengan korban ’65 di Indonesia?’

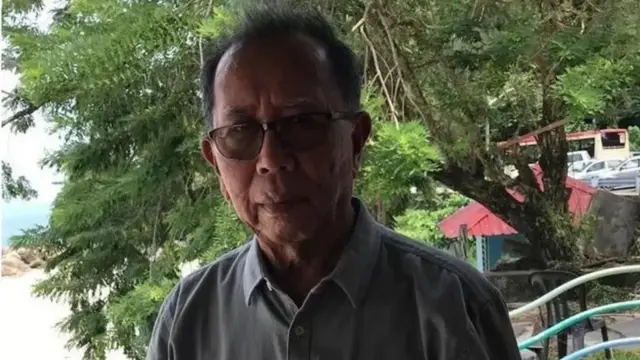

Sumber gambar, Syofyan Souri Piliang

Salah satu korban Tragedi 1965 yang juga pimpinan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965, Bedjo Untung, mengaku terkejut dengan pernyataan Menko Polhukam yang mengatakan terdapat 39 eksil yang akan dinyatakan bukan pengkhianat negara.

Menurut Bedjo, setidaknya terdapat 500 hingga 600 orang -baik yang masih hidup atau telah meninggal- yang menjadi eksil akibat Peristiwa 1965.

Jumlah itu kata Bedjo dapat dengan mudah dilacak di KBRI dan data intelijen militer.

Selain itu, Bedjo juga mempertanyakan tentang status para korban Peristiwa 1965 yang menderita puluhan tahun di Indonesia.

“Mereka [korban di Indonesia] juga tidak terlibat dalam kegiatan G30S. Mereka juga benar-benar tidak bersalah, namun menjadi korban. Lalu, bagaimana dengan kami korban ’65 di Indonesia?”

“Seharusnya, pemerintah menetapkan bahwa seluruh korban 1965, baik di Indonesia dan luar negeri, tidak terlibat, bukan pengkhianat dan tidak ada kaitannya dengan G30S,” kata Bedjo.

Apa itu proses penyelesaian non-yudisial?

Sumber gambar, Biro Pers Sekretariat Presiden

Mahfud Md mengatakan, proses penyelesaian non-yudisial menitikberatkan perhatian kepada korban, bukan pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Menurutnya, penyelesaian yudisial diputuskan oleh Komnas HAM bersama DPR untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah.

“Kita tidak akan mencari pelakunya dalam penyelesaian non-yudisial ini karena itu urusan Komnas HAM dan DPR,” katanya.

Selain itu, Mahfud juga menegaskan, bahwa pemerintah tidak akan menyatakan permintaan maaf dalam peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat lalu. Sebaliknya, pemerintah mengakui peristiwa itu memang terjadi dan menyesali terjadinya pelanggaran HAM berat.

Kemudian, Mahfud juga menjelaskan bahwa tidak ada perubahan status hukum terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu, seperti TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 dan putusan pengadilan atas peristiwa lain tetap berlaku.

Apa langkah pemerintah kemudian?

Langkah pemerintah selanjutnya, kata Mahfud, adalah Presiden Joko Widodo pada Juni mendatang akan melakukan kick off atau peluncuran dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial di Aceh, Juni mendatang.

Mahfud mengatakan, terdapat tiga tempat yang akan dikunjungi Jokowi, yakni Simpang Tiga, Rumoh Gedong dan Pos Sattis, serta Jambo Keupok.

“Mungkin bentuknya adalah taman belajar, atau living park tentang HAM. Ini semua masih dibicarakan dalam waktu dekat,” kata Mahfud.

Bagaimana awal mula upaya penyelesaian non-yudisial?

Sumber gambar, Getty Images

Penyelesaian non-yudisial dilakukan pemerintah, kata Mahfud dalam konferensi pers di Istana Jakarta, Rabu (11/01), sebagai upaya untuk membuka jalan dari kebuntuan penyelesaian rangkaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

Upaya ini dimulai ketika Presiden Jokowi, pada 26 Agustus tahun lalu, membentuk Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM berat masa lalu (Tim PPHAM) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022.

Beberapa bulan bekerja, Tim PPHAM kemudian memberikan rekomendasi kepada presiden. Kemudian, Jokowi melakukan jumpa pers dan menyatakan "penyesalan" tersebut sebagai kepala negara, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/01).

"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa, dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat," kata Presiden Jokowi.

Jokowi kemudian menyebutkan, terdapat 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu, yaitu Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talang Sari Lampung 1989, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Satis di Aceh 1989.

Kemudian adalah Peristiwa Penghilangan Orang secara paksa 1997-1998, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan II 1998 dan 1999, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA di Aceh 1999, Peristiwa Wasior di Papua 2001-2002, Peristiwa Wamena di Papua 2003, dan terakhir Peristiwa Jambo Kapok di Aceh 2003.

"Oleh karena itu, yang pertama, saya dan pemerintah, berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana, tanpa menegasikan penyelesaian judisial," tegas Presiden.

Sebagai upaya lanjutan, Jokowi kemudian menerbitkan Keppres Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, pada 15 Maret 2023.

Tim pemantau yang diketuai Menko Polhukam ini bertugas memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan rekomendasi Tim PPHAM.

Selain itu, Jokowi juga menerbitkan Instruksi Presiden nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Yang Berat.

Inpres ini berisi tentang penugasan presiden kepada belasan pembantunya yang berkoordinasi dengan lembaga independen untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi tim PPHAM.

Salah satunya adalah menugaskan Menko Polhukam untuk mengoordinasikan penyusunan prioritas pelaksanaan rekomendasi Tim PPHAM.

Apakah upaya pemerintah tepat?

Sumber gambar, Getty Images

Direktur Eksekutif ELSAM, Wahyudi Djafar, melihat dua Kepres dan Inpres yang dikeluarkan presiden itu masih bersifat institusional dan minimalis. Bahkan dia menyebut, upaya itu terlihat semata-mata untuk memberikan “citra bahwa langkah penyelesaian dilakukan”.

Alasannya, kata Wahyudi, karena aturan itu hanya berisi tentang tugas dan koordinasi antarkementerian dalam menjalankan tugas, namun tidak menyentuh secara kongkrit bentuk-bentuk pemulihan yang akan dilakukan.

“Contoh Peristiwa 1965, bagaimana dengan pemulihan aset korban, lalu bagi keturunan korban G30S yang mengalami diskriminasi sistemik, dan lainnya. Itu semua tidak ada kejelasan hingga saat ini,” ujarnya.

Untuk itu, Wahyudi melihat, Jokowi perlu mengeluarkan satu kebijakan yang memayungi langkah-langkah pemulihan apa yang perlu dilakukan kepada para korban, dan mengidentifikasi kebutuhan dari komunitas korban yang berbeda-beda.

Wahyudi juga menegaskan bahwa proses pemulihan korban itu tidak berarti menghilangkan tanggung jawab negara untuk meluruskan narasi sejarah Peristiwa 1965, dan pengungkapan kebenaran masa lalu.

“Negara juga harus melakukan proses penyelesaian secara hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat itu,” katanya.