HUT RI ke-77: Indonesia di mata Indonesianis - 'Masa depan suram jika diperintah kaum fanatik, mutu demokrasi merosot, tapi betul-betul cinta'

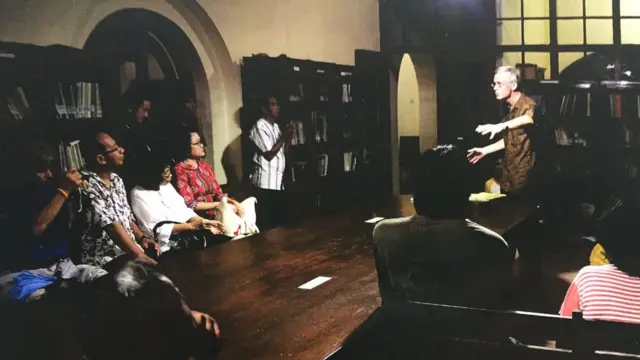

Sumber gambar, BBC Indonesia

- Penulis, Rohmatin Bonasir

- Peranan, Wartawan BBC News Indonesia

Dari kacamata beberapa Indonesianis yang telah menekuni penelitian di Indonesia selama puluhan tahun, negara tersebut mengalami perubahan signifikan, baik perubahan positif maupun perubahan yang bersifat kemunduran.

Dalam tulisan kedua seri Indonesianis, wartawan BBC News Indonesia Rohmatin Bonasir menanyakan pandangan paling mutakhir dari Indonesianis tentang negara yang mereka teliti, yang membuat mereka "terpesona" dan yang mereka "rindukan" tersebut pada usianya yang ke-77 ini.

Ekonomi booming tapi masa depan bisa suram

Nara sumber pertama saya adalah sosok sejarawan Inggris yang kini menetap di Indonesia. Dikenal karena penelitian-penelitiannya tentang sejarah Perang Jawa 1825-1830 dan pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia pada tahun 1970, Peter Carey menyorot dua sisi yang terjadi.

"Yang buruk bahwa itu menjadi illiberal democracy, sistem demokratik yang sebenarnya cukup represif terutama kepada kritikus," kata lulusan Trinity College, Universitas Oxford itu.

Sumber gambar, Peter Carey

Kritikus kerap diproses secara hukum dalam perkara pencemaran nama baik, tidak hanya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dari sudut lain, perekonomian booming atau tumbuh dengan cepat, "sebab harga bahan mentah sangat tinggi. Jadi situasi seperti di Sri Lanka yang sudah runtuh secara ekonomi mungkin sama sekali tidak mengancam Indonesia karena cadangan devisa sangat tinggi."

Faldo Maldini dalam kapasitasnya sebagai staf khusus menteri sekretaris negara menekankan kembali apa yang telah dikatakan Presiden Joko Widodo mengenai UU ITE.

"Jika dirasa tidak menghadirkan keadilan, ya tidak ada masalah untuk diubah. Sementara itu, Kapolri juga sudah menyatakan restorative justice dikedepankan. Artinya, cara-cara dialogis yang sejalan dengan prinsip demokrasi merupakan instrumen utama," katanya.

Sejak tahun 1969, Peter Carey mulai tertarik dengan Indonesia dan Perang Jawa ketika menempuh program master di bidang Kajian Asia Tenggara di Cornell University. Disertasinya tentang Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa mengantarkannya meraih gelar Ph.D pada 1975.

Disertasi itu kemudian diterjemahkan dan dibukukan dalam bahasa Indonesia dengan judul Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855.

Berdasarkan penelitian-penelitiannya di Indonesia, Peter Carey berkeyakinan Indonesia bakal bertambah maju tapi dengan syarat.

"Indonesia menciptakan lingkungan di mana semua perbedaan pendapat, etnik, orientasi seksual dan agama dihormati dan dirangkul sebagaimana terjadi di masa prakolonial - periode penuh toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan seperti kita temukan di Serat Centhini," jelasnya.

Serat Centhini adalah karya sastra terbitan tahun 1814 yang menceritakan tentang kehidupan dan pengetahuan masyarakat Jawa pada Abad 16-17, termasuk di dalamnya tata cara, adat istiadat, legenda, cerita, ilmu kebatinan, kehidupan rumah tangga dan pengetahuan lain.

Sumber gambar, Peter Carey

Namun tentang masa depan, Indonesia bisa jadi suram.

"Indonesia tidak mempunyai masa depan jika diperintah oleh kaum fanatik berpikiran sempit," kata pria yang mencurahkan seumur hidup dewasanya kepada studi sejarah Indonesia, dan riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855) serta Perang Jawa (1825-30) pada khususnya.

Kunci memperkokoh Indonesia sebagai negara yang sangat beragam, masih menurut Carey, adalah adanya keteladanan dari atas.

"Ada banyak hal yang sebenarnya harus ada panutan dari para pemimpin yang betul-betul membuat suatu panutan yang menggarisbawahi bahwa Indonesia adalah negara yang sangat majemuk sekali dan kita harus mempertahankan kemajemukan itu di dalam konstitusi dan dalam tindakan sehari-hari."

Sayangnya, kemajemukan itu belum dihargai dalam satu inklusifitas. Demikian juga dengan penghargaan terhadap minoritas, seperti yang dialami "kaum Tionghoa" atau kelompok "Islam Syiah".

Kata Faldo Maldini, berbagai masukan seperti itu menjadi bahan pertimbangan.

"Fokus pemerintah selalu melindungi hak seluruh warga negara. Namun, penilaian dari berbagai pihak yang bermacam-macam akan menjadi bahan perbaikan," jelasnya menjawab pertanyaan BBC News Indonesia.

Mutu demokrasi merosot di bawah Jokowi

Menjelang akhir 2020, Profesor Greg Fealy membuat tulisan yang seakan menyengat penguasa Indonesia. Bertajuk Jokowi in the Covid Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and the Over-Bearing State, ahli politik Indonesia dari Australian National University itu antara lain mengupas bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua diwarnai dengan hal yang disebutnya upaya-upaya pluralisme represif.

Sumber gambar, BBC Indonesia

Demi menjaga keberagaman, menurutnya, pemerintah menekan kelompok-kelompok Islam politik yang dianggap intoleran dan sektarian. Fenomena itu menjadi salah satu pertanda bahwa demokrasi di Indonesia mundur.

Sontak para pendukung presiden bereaksi, baik di dunia siber maupun lewat pemberitaan media massa, tak terkecuali Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saa'di. Dia sampai perlu membuat keterangan tertulis untuk menekankan penilaian Profesor Fealy tidak benar.

"Pemerintah mendukung penuh segala bentuk aktivitas umat beragama yang mengarah pada penguatan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai-nilai agamanya. Tidak hanya Islam, tapi semua agama," katanya pada September 2020 lalu.

Kendati demikian, pendapat Profesor Fealy sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2020 adalah 73,66, turun dari 74,92 tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya masalah dalam hak-hak politik dan aspek kelembagaan demokrasi, walaupun kebebasan sipil pada umumnya dirasakan meningkat.

Baca juga:

Dalam wawancara dengan BBC News Indonesia untuk tulisan ini atau hampir dua tahun sesudah makalahnya tersebut, Greg Fealy yang kini menyandang gelar profesor emeritus itu tetap pada penilaiannya.

Yakni, kualitas demokrasi di Indonesia telah merosot jika dibanding sistem demokrasi yang ada sekitar 15 tahun lalu. Namun ia juga menggarisbawahi bahwa kemunduran mutu demokrasi juga jamak terjadi di dunia.

"Dalam 10 tahun terakhir adalah proses kemunduran atau kemerosotan kualitas demokrasi di Indonesia," tegasnya.

Apa saja tolok ukurnya sehingga punya dampak negatif terhadap mutu demokrasi?

Indikator pertama yang dia berikan adalah perongrongan otoritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan adanya undang-undang baru. Walau KPK tetap berjalan, lanjutnya Profesor Fealy, tidak seefektif tiga tahun yang lalu.

Ini bertolak belakang dengan kedudukan lembaga antirasuah tersebut.

"KPK adalah lembaga yang mungkin paling simbolis dan paling penting untuk menjaga kualitas demokrasi dan transparansi di Indonesia," Fealy beralasan.

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Selain isu KPK, indikator lainnya adalah apa yang dia sebut "intimidasi" terhadap pengritik pemerintah lewat peratasan telepon seluler atau lewat buzzer.

"Saya kira itu sangat terasa oleh para pengritik pemerintah dan cukup sistematis juga. Ada beberapa laporan yang bagus sekali mengenai sumber tekanan siber itu terhadap orang yang dianggap musuh pemerintah," jelasnya.

Profesor Fealy juga mencatat sempat ada upaya mengurangi peran pemilihan menyusul wacana menghapus pilkada dan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi. Demikian juga dengan gagasan mengubah undang-undang supaya Jokowi atau presiden lain dapat dicalonkan lagi untuk periode ketiga. Semua ini seharusnya tidak laku di alam demokrasi.

Bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi penilain seperti itu? Saya menanyakannya kepada Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Rumadi Ahmad.

Dia tidak mengajukan keberatan atas penilain di atas meski ada dua penekanan di sini. Pertama, dia menggarisbawahi bahwa penurunan indeks demokrasi jamak terjadi di seluruh dunia belakangan ini. Kedua, penilaian para ahli biasanya tidak menyeluruh.

Kendati demikian, menurut Rumadi Ahmad, pemerintah Indonesia tidak serta merta membantah laporan-laporan mengenai penurunan indeks demokrasi.

"Terutama kami di Kantor Staf Presiden selalu memberikan atensi yang besar terhadap penilaian-penilaian dunia internasional ini, meskipun kadang-kadang yang dipotret itu selalu hal-hal yang tampak di permukaan.

"Tetapi untuk upaya-upaya kualitatifnya, kemudian upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi situasi tertentu itu kadang-kadang kurang tercakup di dalam indeks yang dibuat oleh berbagai macam lembaga itu," jelas Rumadi Ahmad kepada BBC News Indonesia.

Yang kemudian menjadi bahan penelisikan adalah aspek-aspek apa saja yang memerosotkan mutu demokrasi menurun.

Dalam hal kebebasan sipil terkait dengan hak beragama dan berkeyakinan, pemerintah sudah berusaha menyelesaikan kasus-kasus seperti pengusiran penganut Syiah dari Sampang, Madura, pengungsi Ahmadiyah atau sengketa GKI Yasmin, menurut Rumadi Ahmad yang juga duduk sebagai ketua Lakpesdam PBNU dan dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.

Berangkat dari keyakinan, Indonesia tak akan pecah

Robert Hefner mengedepankan perspektif berbeda tentang Indonesia. Penilaian profesor antropologi dan studi global dari Universitas Boston, Amerika Serikat (AS) tersebut amat positif.

Yang dia soroti adalah kekokohan bangsa Indonesia untuk berbangsa dan bernegara sejak awal pendirian Republik Indonesia. Tanpa memandang latar belakang suku dan agama, katanya, muncul kesadaran bersama untuk hidup di bawah satu payung.

Sumber gambar, Robert Hefner

Kesadaran itu kembali diuji di era Reformasi dengan adanya konflik Ambon dan Poso. Banyak ahli dan berbagai negara memperkirakan Indonesia bakal cerai berai mengikuti jejak negara-negara gagal.

"Banyak orang meramalkan Indonesia akan pecah, persis seperti Uni Soviet, persis seperi Yugoslavia karena demikian banyak kemajemukannya. Jelas tidak bisa berhasil, apalagi dengan kebebasan, keterbukaan era Reformasi," kata Profesor Hefner.

Kenyataannya Indonesia berhasil membuktikan ramalan-ramalan itu meleset, walaupun awalnya diwarnai konflik.

"Banyak orang tegang. Tapi saya dari awal, ramalan saya adalah 'wah Indonesia akan keluar dari krisis itu'. Itu bukan saya yang pandai atau tahu. Itu confidence (keyakinan) yang diciptakan oleh pengalaman saya dengan orang Indonesia mereka sendiri dan kefahaman saya, kemakluman saya bahwa orang Indonesia sebetulnya telah berhasil menciptakan sesuatu yang dicintai," jelasnya.

Tetap terpesona, pangling dan rindu desa

Di balik sebagian kritik dan penilaian yang mungkin terasa pedas, Indonesianis pada umumnya menyimpan kecintaan dan kerinduan akan Indonesia dari berbagai sudut.

"Saya selalu senang kembali ke Indonesia. Saya mencintai Indonesia dan saya mencintai orang Indonesia juga. Ketika saya kembali ke Indonesia bisa ketemu orang biasa, teman lama, teman baru. Saya sangat menikmati interaksi itu," ungkap Fealy kepada saya.

Sumber gambar, Prof. Greg Fealy

Semakin banyak penelitian, dia mengakui, semakin banyak isu yang belum dipahami dengan baik, "jadi itu daya tarik Indonesia dan saya kira ini sepanjang umur. Dan sikap saya tidak berubah sejak saya pertama kali ke Indonesia sampai saat ini".

Sikap tak berubah juga diungkapkan oleh mantan guru besar Bahasa Indonesia dari Northern Illinois University. Patricia Henry tetap terpesona dengan Indonesia meskipun sudah lama tak menginjakkan kaki di negara ini.

Tempat yang paling dirindukan adalah Malang, kota tempatnya bertugas pada tahun 1970-an.

"Rindu Gunung Semeru, Gunung Kawi. Malang dikelilingi gunung-gunung yang indah. Sekarang - yang dulu sawah - sekarang mungkin sudah jadi perumahan. Dan tentu rindu teman-teman," kata Patricia.

Terakhir ke Malang pada 1989 ketika bertugas selama tiga bulan, dia menyaksikan perubahan besar: "Wah, hampir pangling saya. Saya kembali ke Malang hampir tidak tahu sama sekali. Ramai sekali, sibuk, orang, stres."

Kerap mengunjungi Indonesia, Profesor Robert Hefner selalu mendambakan kehidupan pedesaan di Pulau Jawa, sampai-sampai bahasa Indonesianya pun sekilas kadang-kadang terdengar seperti orang Jawa.

"Yang paling menarik buat saya adalah hidup di desa Jawa. Saya Indonesianis, jadi betul-betul cinta dengan semua daerah tapi kebetulan saja, ya katakanlah saya dibesarkan di desa," ungkapnya seraya menekankan bahwa kebudayaan di desa Indonesia kaya akan kearifan lokal.

Sumber gambar, Prof. Robert Hefner

Profesor ini pernah tinggal di Pasuruan, Jawa Timur dan juga Yogyakarta. Bahkan putranya yang masih kecil, yang dipanggil Mas Willy ketika tinggal di Yogyakarta pada 1999, sangat lancar berbahasa Indonesia dengan nuansa Bahasa Jawa.

Sekali lagi, dia mengacungkan jempol pada penduduk pedesaan.

"Ndak bisa saya gambarkan secara lisan atau analitik tapi wah - ini manusia di desa - kadang-kadang orang kota menganggap terbelakang. Tidak sama sekali terbelakang. Mereka mempunyai sejarah kebudayaan, sopan santun yang betul-betul mencerminkan sebuah kearifan lokal, kearifan Jawa, kearifan Indonesia yang dalam."

-

Tulisan ini adalah bagian dari seri laporan khusus HUT RI ke-77 tentang Indonesianis. Baca tulisan-tulisan lainnya seri ini di BBC News Indonesia.