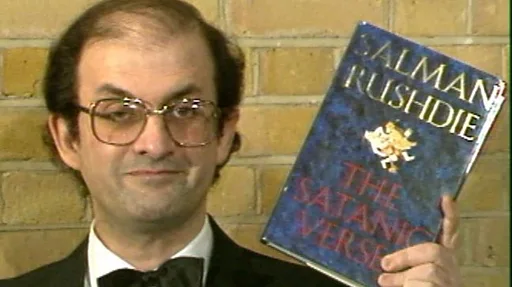

सलमान रुश्दी: पैग़ंबर की 'तौहीन' के लिए जिन पर ईरान ने जारी किया था मौत का फ़तवा

इमेज स्रोत, Getty Images

- Author, चंद्रभूषण

- पदनाम, वरिष्ठ पत्रकार, बीबीसी हिंदी के लिए

अधखुली आंखों वाला एक लेखक था, जो आधी नींद में दुनिया देखता हुआ सा लगता था. उसकी शक्ल मुझे याद थी, नाम भूल गया था. पहली बार मैंने उसे इलस्ट्रेटेड वीकली में पढ़ा था. उसकी पहली ही किताब का एक लंबा हिस्सा. अंग्रेजी के अक्षरों का घालमेल.

'ग्राइमस' का सिमुर्ग हो जाना. सैकड़ों साल उड़ता रहने वाला एक अमर पक्षी, जो असल में एक इंसान है. उसकी उड़ान बाहर चल रही है या भीतर, इसका अंदाज़ा मिलने से पहले ही वह पुस्तक अंश समाप्त हो गया था. कहीं से भी यह किताब जुटाकर पढ़नी है,ऐसा मैंने सोचा. लेकिन यह मौका कभी हाथ नहीं आया. उसकी अगली किताब इलाहाबाद में मेरे हाथ लगी. संयोगवश, छपने के दो ही तीन महीने बाद.

यह एक राजनीतिक यात्रा वृत्तांत था- 'द जैगुआर स्माइल'. तेंदुए पर सवार एक छोटी बच्ची मुस्कुराती हुई जंगल में गई. कुछ देर बाद तेंदुआ वापस लौटा. बच्ची उसके पेट में थी और तेंदुआ मुस्कुरा रहा था. निकारागुआ की यह क्रांति कथा मैंने यही कोई 25 साल पहले पढ़ी थी लेकिन जेहन से उतरी नहीं.

सलमान रुश्दी किस्सागो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पत्रकार वह असाधारण हैं.

'सैटेनिक वर्सेज' और ईरान की गुत्थी

आधुनिक भारतीय इतिहास का दारुण वृत्तांत 'मिडनाइट्स चिल्ड्रेन' पहले ही आ चुका था लेकिन मुझे इसे पलटने का मौक़ा सात साल बाद 1988 में 'सैटेनिक वर्सेज' पर फतवा जारी हो जाने के बाद ही मिला. यह फतवेबाजी भी बड़ी विचित्र थी. उससे विचित्र था जंगल की आग की तरह उसका ईरान से निकलकर भारत समेत एशिया और अफ्रीका के कुल तेरह देशों में फैल जाना.

ईरान और इराक की घिसाव-थकाव वाली आठ साल लंबी लड़ाई 1988 में खत्म हो गई थी. इस सर्वनाशी युद्ध और उसके पहले इस्लामी क्रांति में ईरान के तकरीबन हर घर से एक-दो लोग मारे गए थे. आर्थिक बदहाली में लोगों का दुख दिन दूना रात चौगुना हो रहा था.

अयातुल्ला खुमैनी को अपने थके हुए राष्ट्र में उत्साह की लहर पैदा करने के लिए एक अच्छा बहाना 'सैटेनिक वर्सेज' के रूप में मिला. इसके पहले पाकिस्तान के इर्दगिर्द बुने हुए रुश्दी के उपन्यास 'शेम' का फारसी अनुवाद खूब बिका था. अच्छी किताबें पढ़ने, अच्छी फ़िल्में देखने की संस्कृति ईरान में हमेशा से रही है. सैटेनिक वर्सेज को लेकर भी वहां बढ़िया माहौल बना हुआ था, लेकिन बीच में ही खेल हो गया.

यह कोई धार्मिक विमर्श वाला उपन्यास नहीं है. मुंबइया फिल्मों में हिंदू धार्मिक चरित्र निभाने वाला सुपरस्टार जिबरील फरिश्ता और अपनी देसी पहचान से बचने वाला वॉयसओवर आर्टिस्ट सलादीन चमचा मुंबई से लंदन के रास्ते पर हैं. बीच में जहाज में विस्फोट हो जाता है. दोनों ज़िंदा बच जाते हैं पर उनकी ज़िंदगियां बदल जाती हैं.

मुहम्मद साहब के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग पागलपन की ओर जा रहे जिबरील के सपनों में आते हैं. लेकिन मुस्लिम धर्माचार्यों ने कुछ ऐसा माहौल बनाया जैसे रुश्दी इस्लाम को नष्ट करने के लिए लगाए गए पश्चिमी एजेंट हों.

इमेज स्रोत, Getty Images

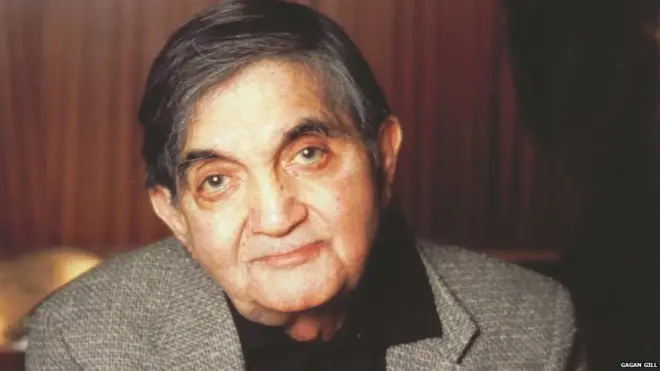

टूट गए पूरब से आत्मिक जुड़ाव के धागे

पीछे मुड़कर देखें तो सैटेनिक वर्सेज एक लाजवाब फिक्शन है. पूरब और पश्चिम का सांस्कृतिक टकराव अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में तुर्की के उपन्यासकार ओरहान पामुक की रचनाओं में देखने को मिलता है, लेकिन उनके किस्से उस दौर के हैं, जब दोनों समाजों में तकनीक और समृद्धि का इतना फासला नहीं पैदा हुआ था.

इसके बरक्स सलमान रुश्दी ने आज की कहानियां लिखी हैं. जब पूरब का इंसान मजबूर होकर पश्चिम भागता है. बंदरों की तरह हर बात में वहां की नकल करके बेइज्ज़त होता है और थोड़ी भी संवेदना उसके भीतर बची रह गई तो मन ही मन अपना एक प्रति-संसार रचता है. खुमैनी की ओर से अपने सिर पर लाखों डॉलर का इनाम रख दिए जाने के बाद ऊपरी तौर पर रश्दी का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उस दौर के अर्ध-भूमिगत जीवन ने पूरब से उनके आत्मिक जुड़ाव के धागे तोड़ दिए.

उनका मास्टरपीस 'मिडनाइट्स चिल्ड्रेन' हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का कोई पाठक जब भी पढ़ेगा, उसे लगेगा कि खुमैनी की मेहरबानी से अपनी तहजीब और तारीख का कितना बड़ा खज़ाना हमने खो दिया.

दोस्तोएव्स्की, फ्लॉबैर, डिकेंस के सामने कहां हैं रुश्दी?

हिंदी की साहित्यिक गपड़चौथ में विदेशी लेखकों के बीच मुर्गे लड़ाने का खेल खूब खेला जाता है. मुझे कुछ दिन एक ऐसे अख़बार में काम करने का मौका मिला, जिसके माहौल में साहित्य का सिरा कुछ ज्यादा ही घुला हुआ था. एक दिन पता नहीं कैसे बातचीत में सलमान रुश्दी का जिक्र आ गया.

उनके ही संपादकत्व में निकले 'न्यूयॉर्कर' के 'भारतीय कथा साहित्य विशेषांक' में प्रेमचंद और मंटो को छोड़कर सारे के सारे अंग्रेज़ी लेखक ही शामिल कर लेने से हिंदुस्तानी जुबानों में उमड़ा गुस्सा शायद इसकी वजह बना था. मेरे एक सीनियर ने, जो खुद अंतरराष्ट्रीय ख्याति के कवि भी थे, तरंग में आकर कहा- कुछ तो वजह होगी, जिसने रुश्दी को बड़ा लेखक नहीं बनने दिया.

मैंने तुर्शी में कहा, 'वजह पर तो तब सोचूं, जब रुश्दी के बड़ा लेखक होने में मुझे कोई संदेह हो.' बहस-मुबाहिसे का तार यहां आकर टूटा कि मौजूदा कथा लेखन में सलमान रुश्दी भले ही एक बड़ा नाम हों, पर दोस्तोएव्स्की, फ्लॉबैर, डिकेंस या काफ्का के सामने वह कहां खड़ा होते हैं?

इसके आगे कुछ कहने की गुंजाइश नहीं बची. रुश्दी इन महारथियों की बराबरी में भले न आते हों, लेकिन उनको छोटा कहने के लिए यह भी बताना होगा कि अभी दुनिया भर में जो लोग किस्से लिख रहे हैं, उनमें इन महारथियों के सामने खड़े होने लायक कितने हैं?

नोबेल मिल जाना अलग बात है. अपनी भाषा से बाहर भी सदियों-सदियों बिकते रहने लायक कोई चीज़ क्या अभी कोई लिख पा रहा है?

इमेज स्रोत, Getty Images

विस्थापन का कथाकार

बहरहाल, अंग्रेज़ी पढ़ना शुरू करने के पहले बीसेक वर्षों में जिस सलमान रुश्दी को मैंने पढ़ा था, उसका नाम कभी धुंधला नहीं पड़ा. समय बीतने के साथ उसकी चमक बढ़ती ही गई. लेकिन किसी को पता भी नहीं चला और उनका जादू उनके सबसे समर्पित पाठकों के लिए किसी अनजानी धुंध में खोता गया. एक लेखक अपनी भाषा-शैली से नहीं, समझ से भी नहीं, अपनी ज़मीन से ज़िंदा रहता है. वह ज़मीन, जहां उसकी कहानियां सांस लेती हैं.

वह कहीं और जा बसे, उसकी मर्ज़ी लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहने, उन तक बार-बार लौटने, वहां से फीडबैक लेते रहने का हक़ हमेशा उसके पास होना चाहिए. सलमान रुश्दी विस्थापन के कथाकार हैं. लेकिन न तो अपनी छूटी डाल का सम्मोहन उन्हें बांधता है, न ही लिखाई में अपना दुखड़ा रोते रहने का उनका मिजाज है.

दुनिया में कितने किस्सागो हैं, जिन्हें चार मुल्कों के अलावा लंबे अज्ञातवास में भी जीवन गुज़ारने का मौका मिला है. अंग्रेज़ी राज का एक कुलीन कश्मीरी मुसलमान परिवार. आजादी और बंटवारे के साल 1947 में मुंबई की पैदाइश. वहीं स्कूलिंग, फिर ऊंची पढ़ाई ब्रिटेन में. इस बीच परिवार के लोग पाकिस्तान जा चुके हैं तो पढ़ाई पूरी करके कराची में रिहाइश. काम-धंधा और शादी-ब्याह सारा कुछ वापस ब्रिटेन में. साहित्यिक पहचान भी वहीं से.

1989 में खुमैनी के फ़तवे के बाद ब्रिटेन में ही दस साल बदली शक्ल में 'जोसफ एंटन' का जीवन बिताकर इक्कीसवीं सदी के सारे साल अमेरिका में. इससे मिलते-जुलते सीवी आपको मल्टीनेशनल कंपनियों के मैनेजरों में ही देखने को मिलेंगे. लेकिन मैनेजर शब्दों में कम, गिनतियों में ज़्यादा लिखते हैं और उनको हर बार नया नहीं लिखना होता.

इमेज स्रोत, Getty Images

रुश्दी और 'गांधी नाउ'

अंत में थोड़ी चर्चा गांधी पर लिखे गए सलमान रुश्दी के लंबे निबंध 'गांधी नाउ' के बारे में. इस निबंध से मेरा साबका अब से कोई बीस साल पहले पड़ा था, जब हम संभवतः उनकी 130 वीं जयंती पर एक पत्रिका का विशेषांक निकाल रहे थे. 'बापू' का अंग्रेज़ीकरण इस निबंध में रुश्दी ने 'द लिटल फादर' किया है.

एक ऐसा बाप, जो पारंपरिक पिता की तरह भारी-भरकम, ताकतवर और गुस्सैल नहीं है. जिसे 'बापू आ, रोटी खा' कहकर बुलाया जा सकता है. यहां खड़े होकर रुश्दी ने ऐपल के लोगो में आई गांधी की तस्वीर के अलावा रिचर्ड अटेनबरो की फ़िल्म 'गांधी' की भी अच्छी खबर ली है. ध्यान रहे, वह दौर तथाकथित 'इंडिया स्टोरी' के उदय के लिए गांधी की ग्लोबल ब्रैंडिंग का था.

रुश्दी ने अपनी इस गहरी मानवीय रचना में बताया है कि मोहनदास करमचंद गांधी कोई इतने दिलचस्प, भविष्यवादी महापुरुष नहीं थे कि उन्हें एक मॉडर्न मिथ में बदल दिया जाए. जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उनके अपने मकसद हैं.

अलग-थलग पड़ जाने का ख़तरा उठाकर भी एक मामूली इंसान का दुनिया की सबसे बड़ी ताक़त के खिलाफ इंसाफ़ के लिए लड़ना ही उनकी ख़ासियत थी, जिसे देखने के लिए हमें अपना चश्मा बदलना पड़ सकता है.

यह भी कि गांधी के वारिस पिछली आधी सदी में भारत से ज़्यादा दूसरे देशों में, मसलन अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में खड़े हुए हैं और 'गांधी ब्रैंड' पर उनका दावा भारतीय राजनेताओं की तुलना में कहीं ज़्यादा मजबूत है.

ऐसा सच्चा और खरा खरा लिखने वाले और अपने साथ विवादों की पोटली लेकर चलने वाले सलमान रुश्दी 75 साल के हो गए हैं.

(ये लेखक के निजी निचार हैं)

(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)