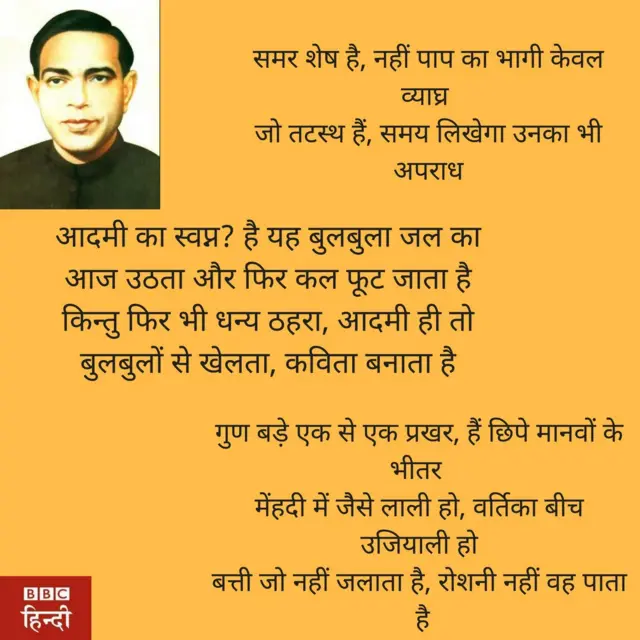

क्यों 'राष्ट्रकवि' रामधारी सिंह दिनकर जैसा कोई नहीं!

इमेज स्रोत, www.pmindia.gov.in

- Author, अभिरंजन कुमार

- पदनाम, वरिष्ठ पत्रकार, बीबीसी हिंदी डॉटकॉम के लिए

ऐसे समय में, जब देश के अधिसंख्य लेखक राजनीतिक विचारों के आधार पर बुरी तरह विभाजित हैं, जब लेखन और भाषण भी अपने-अपने राजनीतिक खेमों की सुविधा को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने में भी राजनीतिक दलों के नफ़े-नुकसान का गणित लगाया जा रहा है, यहां तक कि लोगों की जानों को भी जाति और धर्म के चश्मे से देखकर प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी हैं, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर (23 सितंबर 1908 - 24 अप्रैल 1974) को याद करना न सिर्फ़ समाज और राजनीति को नई दिशा देने के लिहाज़ से महत्वपूर्ण हो सकता है, बल्कि लेखकों को भी उनके दायित्व बोध का अहसास कराने में अहम साबित हो सकता है.

"द्वंद्व गीत" के शुरुआती मुक्तकों से आप दिनकर की विशिष्ट लेखकीय प्रतिबद्धता का सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं-

"तू जीवन का कंठ, भंग इसका कोई उत्साह न कर,रोक नहीं आवेग प्राण के, सँभल-सँभल कर आह न कर.

उठने दे हुंकार हृदय से, जैसे वह उठना चाहे;किसका कहाँ वक्ष फटता है, तू इसकी परवाह न कर."

और

"तुझे फ़िक्र क्या, खेती को प्रस्तुत है कौन किसान नहीं?जोत चुका है कौन खेत, किसको मौसम का ध्यान नहीं?

कौन समेटेगा, किसके खेतों से जल बह जाएगा?इस चिन्ता में पड़ा अगर तो बाकी फिर ईमान नहीं.

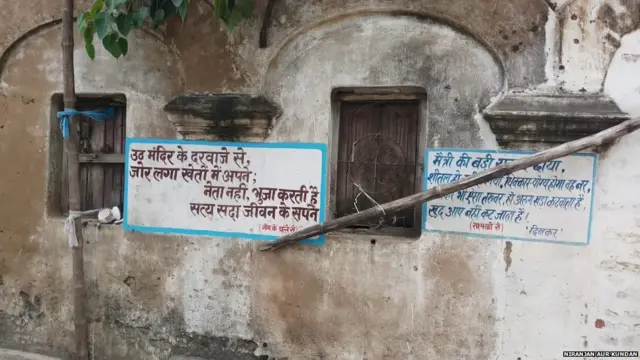

इमेज स्रोत, dinkar pustakalay, simariya

'जनकवि'

दिनकर की ताकत ही यही थी कि वे संभल-संभल कर या सेलेक्टिव तरीके से आहें भरने वाले लेखकों-कवियों में से नहीं थे, न ही राजनीतिक दलों या विचारों के नफ़े-नुकसान के गणित से अपना ईमान तय करते थे.

मानव-मात्र के दुख-दर्द से पीड़ित होने वाले कवि थे. राष्ट्रहित उनके लिए सर्वोपरि था.

शायद इसीलिए वह जन-जन के कवि बन पाए और आज़ाद भारत में उन्हें राष्ट्रकवि का दर्जा मिला.

यहां यह बात ज़रूर कहनी चाहिए कि दिनकर को इस ऊंचे ओहदे पर देश की जनता ने बिठाया है, न कि किसी राजनीतिक धड़े ने या विशिष्ट विचारों के प्रति प्रतिबद्धता रखने वाले एकांगी दृष्टि-युक्त समालोचकों ने.

वे तो झक मारकर दिनकर के योगदान को स्वीकार करने के लिए मजबूर हुए हैं.

इमेज स्रोत, Niranjan aur kundan

जन-पक्षधरता का स्वर

दिनकर की कविताओँ में राष्ट्रीयता और जन-पक्षधरता का स्वर प्रधान है, लेकिन उनकी राष्ट्रीयता न तो आज के दक्षिणपंथियों जैसी मिलावटी है, न उनकी जन-पक्षधरता आज के वामपंथियों जैसी दिग्भ्रमित.

लिहाजा किसी एक विचार के खांचे में फिट बैठने वाले कवि वे नहीं थे.

वे थोड़े से मार्क्सवादी थे, तो थोड़े से गांधीवादी भी. थोड़े से राष्ट्रवादी थे, तो थोड़े से समाजवादी भी. थोड़े से क्रांतिधर्मी थे और थोड़े से परंपरावादी भी.

जहां जो अच्छा लगा, उसे ही ग्रहण कर लिया.

वे हर विचार की प्रासंगिकता को भारतीय समाज और संदर्भों में तौलते हैं और उसी हिसाब से उसका व्यवहार तय करते हैं.

इमेज स्रोत, Pawan Bandhu

परंपराओं से बैर नहीं

वे लिखते हैं- "अच्छे लगते मार्क्स, किंतु है अधिक प्रेम गांधी से.

प्रिय है शीतल पवन, प्रेरणा लेता हूं आंधी से."

राष्ट्रीयता के स्वर की प्रधानता के बीच दिनकर की रचनाओं में गांधी और मार्क्स के बीच का यह द्वंद्व उनकी आज़ादी पूर्व की कविताओं में ही शुरू हो गया था.

एक तो उनके साहित्य के एक बड़े हिस्से में वीर-रस की प्रधानता रही, ऊपर से जब वे शोषितों-वंचितों के हक़ की आवाज़ बुलंद करते थे, तो उनकी कविताओं में एक पक्के साम्यवादी की झलक दिखाई देती थी. जैसे,

"हटो व्योम के मेघ, पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं.

दूध-दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं."

या फिर,

"शांति नहीं तब तक, जब तक सुख-भाग न नर का सम हो.

नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो."

और,

"भूख अगर बेताब हुई तो आज़ादी की ख़ैर नहीं."

लेकिन खांटी कम्युनिस्टों की तरह दिनकर जी परंपराओं के प्रति नकारात्मक भाव नहीं रखते थे.

उनके प्रति उनका आग्रह व्यावहारिकता और समाज में उपयोगिता पर आधारित था.

चाहे कोई विचार हो या परंपरा- दिनकर उसे आंख मूंदकर स्वीकार किए जाने या खारिज किए जाने के हामी नहीं थे.

इमेज स्रोत, Pawan Bandhu

सहमति और असहमति के लिए विवेक का इस्तेमाल

वे लिखते हैं- "परंपरा और क्रांति में संघर्ष चलने दो

आग लगी है, तो सूखी टहनियों को जलने दो.

मगर जो टहनियां आज भी कच्ची और हरी हैं

उन पर तो तरस खाओ."

इतना ही नहीं, भारत-चीन युद्ध के बाद दिनकर जी की राय काफी हद तक कम्युनिस्टों के प्रतिकूल हो गई. आखिर थे तो वे मूल रूप से राष्ट्रीयता के कवि ही.

13 अप्रैल 1963 को चंद्रदेव सिंह नाम के एक शख्स को लिखे पत्र में उन्होंने कहा- "भारत साम्यवादी हो जाए तब भी चीन से उसकी खटपट चलती रहेगी, जैसे रूस के साथ चल रही है."

बहरहाल, मार्क्स ही नहीं, गांधी भी दिनकर की आत्मा में बसे हुए थे, लेकिन सहमति और असहमति के लिए वे अपने विवेक का इस्तेमाल करते थे और केवल अंधानुकरण नहीं करते थे.

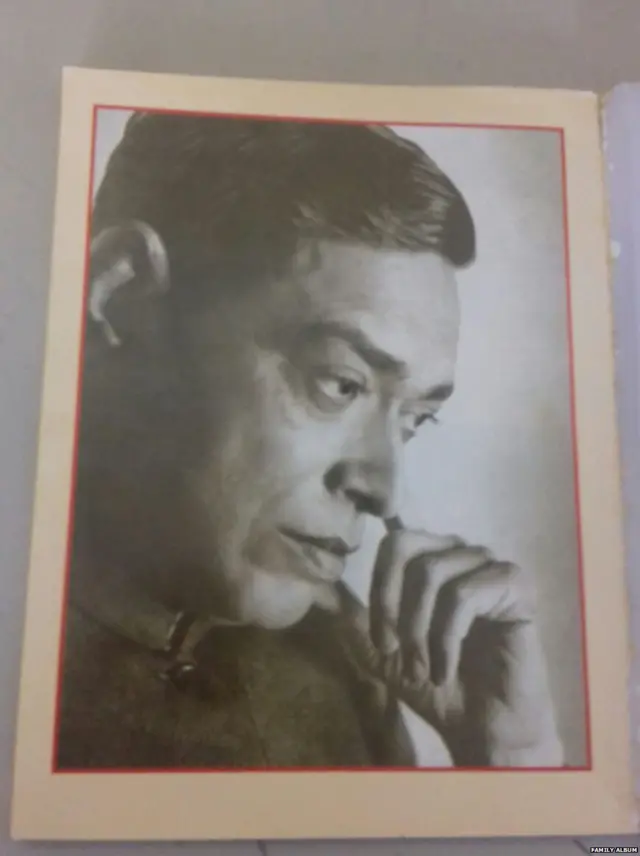

इमेज स्रोत, family album

गांधी से भक्ति

1933 में लिखी अपनी प्रसिद्ध कविता "हिमालय" में वे कहते हैं- "रे रोक युधिष्ठर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर

पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर."

दरअसल, 1930 में नमक सत्याग्रह छेड़कर गांधी जी ने अंग्रेजों पर जो दबाव बनाया था, उसके बाद 1931 में उनके गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने से देश के अनेक नेता सहमत नहीं थे.

समझा जाता है कि उपरोक्त कविता में दिनकर जी ने इन्हीं संदर्भों में युधिष्ठिर का प्रयोग गांधी जी के लिए और अर्जुन, भीम सरीखे वीरों का प्रयोग चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के लिए किया था.

हालांकि भारत को आज़ादी मिलने तक दिनकर जी गांधी के पूरे भक्त हो गए थे-

"बापू मैं तेरा समयुगीन, है बात बड़ी, पर कहने दे

लघुता को भूल तनिक गरिमा के महासिंधु में बहने दे."

सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेज़ों से लोहा लेना विश्व इतिहास में कोई मामूली परिघटना नहीं थी. इसीलिए अपनी मशहूर कृति बापू में वे लिखते हैं-

"विस्मय है, जिस पर घोर लौह-पुरुषों का कोई बस न चला,

उस गढ़ में कूदा दूध और मिट्टी का बना हुआ पुतला."

इमेज स्रोत, family album

गांधी की हत्या पर

गांधी की हत्या से वे काफी विक्षुब्ध हुए. इस हद तक कि इसके लिए उन्होंने हिन्दूवादी कट्टरपंथियों को घोर निंदात्मक भाव रखते हुए बेहद तीखेपन से लताड़ लगाई और बार-बार लगाई-

"लिखता हूं कुंभीपाक नरक के पीव कुण्ड में कलम बोर,

बापू का हत्यारा पापी था कोई हिन्दू ही कठोर."

और

"कहने में जीभ सिहरती है,

मूर्च्छित हो जाती कलम.

हाय, हिन्दू ही था वह हत्यारा."

गांधी की हत्या के तत्काल बाद हिन्दुत्ववादी कट्टरपंथियों या सांप्रदायिक शक्तियों की इस तीखेपन से आलोचना शायद ही किसी दूसरे कवि ने की हो.

यानी दिनकर जी की राष्ट्रवादी कविताओँ को पढ़कर तो आजकल के राष्ट्रवादी फूले नहीं समाएंगे, लेकिन अगर वे उनकी इन कविताओं को पढ़ लें, तो उनके ऊपर सौ घड़ा पानी पड़ जाए.

इस प्रकार देखें, तो दिनकर जी के राष्ट्रवाद और आजकल प्रचलित राष्ट्रवाद में यह एक बड़ा फ़र्क है कि दिनकर जी का राष्ट्रवाद हिन्दुत्ववाद का पर्यायवाची नहीं था.

इमेज स्रोत, Pawan Bandhu

जाति व्यवस्था पर

सिर्फ़ सांप्रदायिकता ही नहीं, जातिवाद भी भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी समस्या है और कमोबेश तमाम सियासी धड़ों में व्याप्त है.

दिनकर जी अनेक मौकों पर इस पर भी कठोरता से प्रहार करते रहे हैं. 1952 में प्रकाशित उनका मशहूर काव्य "रश्मिरथी" जातिवाद पर एक तगड़ी चोट है.

इस काव्य में उन्होंने एक सूतपुत्र (अवर्ण) कर्ण को नायक बनाया है और उसके माध्यम से जातिवादी सियासत के सूरमाओं को आईना दिखाने का काम किया है-

"जाति-जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड."

1961 में रामसागर चौधरी नाम के एक शख्स को लिखे पत्र में भी उन्होंने जातिवाद पर तगड़ी चोट की और अपने राज्य बिहार की दारुण दशा के लिए इसे मुख्य रूप से ज़िम्मेदार बताया था. उनका यह पत्रांश आज भी हू-ब-हू प्रासंगिक है-

"अपनी जाति का आदमी अच्छा और दूसरी जाति का बुरा होता है- यह सिद्धान्त मान कर चलने वाला आदमी छोटे मिजाज का होता है. आप-लोग यानी सभी जातियों के नौजवान इस छोटेपन से बचिए. प्रजातंत्र का नियम है कि जो नेता चुना जाता है, सभी वर्गों के लोग उससे न्याय की आशा करते हैं. कुख्यात प्रांत बिहार को सुधारने का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि लोग जातियों को भूल कर गुणवान के आदर में एक हों. याद रखिए कि यदि जातिवाद से हम ऊपर नहीं उठे तो बिहार का सार्वजनिक जीवन गल जाएगा."

इमेज स्रोत, Dinkar pustakalay, simariya

नेहरू को "लोकदेव" की उपाधि

दिनकर जी ने अपना समूचा साहित्य उस कालखंड में रचा, जब भारत की राजनीति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दबदबा था.

आज़ादी से पहले जहां उसने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, वहीं आज़ादी के बाद लगातार 30 सालों (1977) तक उसने देश पर राज किया.

प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू समेत सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों से दिनकर जी की करीबी भी थी.

खुद दिनकर जी ने नेहरू को "लोकदेव" की उपाधि देते हुए "लोकदेव नेहरू" जैसी किताब लिखी.

वहीं, नेहरू जी ने भी उनकी मशहूर गद्य कृति "संस्कृति के चार अध्याय" की भूमिका लिखी थी.

नेहरू जी के प्रधानमंत्री रहते ही 1952 से लेकर 1964 तक 12 साल कांग्रेस के कोटे से वे राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए.

लेकिन इतने करीबी रिश्तों के बावजूद दिनकर जी नेहरू को आईना दिखाने और यहां तक कि आलोचना करने से भी नहीं चूकते थे.

भारत-चीन युद्ध में नेहरू-नीति की विफलता के बाद संसद में उन्होंने एक बार फिर से अपनी उसी पुरानी कविता का इस्तेमाल करते हुए तंज कसा, जिस कविता के ज़रिए 1933 में उन्होंने गांधी जी पर तंज कसा था-

"रे रोक युधिष्ठर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर

पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर."

जेपी की ओर उम्मीद की नज़र

नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल तक आते-आते दिनकर जी का कांग्रेस की नीतियों से काफी हद तक मोह भंग हो चुका था और देश की राजनीति में बड़े बदलाव के लिए वे जयप्रकाश नारायण की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगे थे.

जयप्रकाश नारायण की प्रशस्ति में उनकी एक कविता काफी मशहूर हुई-

"है जयप्रकाश वह नाम जिसे, इतिहास समादर देता है

बढ़कर जिसके पदचिह्नों को उर पर अंकित कर लेता है."

इतना ही नहीं, भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस के दिन लिखी गई दिनकर की कविता "दो राह समय के रथ का घर्घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है" जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन का हुंकार बन गई.

दिनकर जी वह क्रांति देखने के लिए जीवित नहीं थे, क्योंकि उनका निधन 24 अप्रैल 1974 को ही हो चुका था.

लेकिन उनके गुज़र जाने के 44 साल बाद आज भी उनकी कविताएं संसद से लेकर सड़क तक बड़े पैमाने पर उद्धृत की जाती हैं.

राष्ट्रहित सर्वोपरि

युद्ध और शांति को लेकर दिनकर के विचार भी काफी प्रेरणादायी हैं.

महाभारत के कथानक पर आधारित अपने महान काव्य-ग्रंथ "कुरुक्षेत्र" में द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में उन्होंने युद्ध की विभीषिका को बड़े ही सारगर्भित तरीके से व्यक्त किया है.

इसकी शुरुआत में ही वे राष्ट्रवाद की उस उद्धत अवधारणा पर चोट करते हैं, जिसके तहत कुटिल राजनीतिज्ञ अपने राजनीतिक लाभ के लिए युद्धों को इस्तेमाल करते हैं और नौजवानों के ख़ून से खेलते हैं-

"वह कौन रोता है वहां

इतिहास के अध्याय पर

जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है

प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्याहार का

जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है

जो आप तो लड़ता नहीं

कटवा किशोरों को मगर

आश्वस्त होकर सोचता

शोणित बहा, लेकिन गई बच लाज सारे देश की."

हालांकि युद्ध के विरोधी होते हुए भी दिनकर ने कायरता का कहीं भी समर्थन नहीं किया है. वे अनेक जगहों पर अनेक प्रकार से इस बात को दोहराते हैं-

"सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है

बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है."

यूं देखा जाए, तो दिनकर के राजनीतिक विचारों को किसी एक खांचे में डालकर नहीं देखा जा सकता. उनके विचार व्यावहारिक थे, समयानुकूल थे, परिस्थितियों के हिसाब से बदल सकते थे, उनमें जड़ता नहीं थी.

उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि था. चूंकि किसी एक विचार के प्रति वे कट्टर नहीं थे, और जिसमें जो अच्छाई देखी, उसका अनुसरण किया, इसलिए प्रायः सभी विचारों के लोग आज दिनकर पर अपना दावा ठोकते हैं और सभी अपनी-अपनी सुविधा के हिसाब से उनका इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं. लेकिन अगर वे सभी ठीक से उनके साहित्य का अध्ययन करें, तो शायद उन सबको थोड़ी-थोड़ी रोशनी मिल सकेगी.

(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)