挑戰「996」:中國90後互聯網員工的夢想與掙扎

- Author, 汪宜青

- Role, BBC中文

「在中關村,如果凌晨一塊廣告牌掉下來砸死10個人,8個是程序員,2個是項目經理。」這是一則最近流傳在北京互聯網圈子中的段子。

位於北京西北部的中關村是這個歷史悠久的古都的科技中心,因匯聚大量互聯網企業和科技公司,與北京另外兩個新興的科技樞紐——西二旗、望京並稱為中國的「硅谷」。

現年27歲的俞昊然2014年從美國畢業後,在中關村創辦了一家教育公司,主打教初中左右年齡段的孩子們編程。

在創業初期,俞昊然和團隊幾乎夜以繼日的工作,每天凌晨兩點回家,只睡三四個小時。

他的努力沒有白費,五年不到,公司的估值已近2億元人民幣。但作為代價,他也因此患上了慢性失眠症。「晚上完全睡不著,閉上眼睛想的是公司的事,」他對BBC中文說。

曾經,俞昊然這樣勤奮的創業者被當成很多中關村程序員的榜樣。無論是主動工作,還是被迫加班,一種被稱為「996」——朝九晚九、每周六天的工作模式,在近兩年成為中國很多科技和互聯網企業的常態。

然而,一個轉折點似乎正在到來。2019年4月,數以萬計的中國程序員們發起的一場圍繞勞動權益的線上抗議席捲了社交網絡,他們口誅筆伐的對象便是「996」工作制。

BBC此前曾報道,憤怒的程序員們號召大家將實行這些制度的公司公之於眾,並加入黑名單。還有網友研發了「反996許可證」,希望對存在加班文化的公司進行約束。

「996」如何引發了中國互聯網員工的集體憤怒?他們在工作與生活之間如何抉擇?

圖像來源,996.ICU

挑戰「996」

幾年前,俞昊然在創業時,便決定將公司安置在中關村附近一棟寫字樓的合作空間內。他說,因為這可以更輕鬆地從附近頂尖高校挖掘人才。

如同美國硅谷背靠世界級名校斯坦福大學(Stanford University),地處北京北四環的中關村則位於中國名校清華、北大和人民大學之間,地理位置優越。

27歲的馮尹是中國互聯網公司字節跳動的前員工。字節跳動是全球最大的獨角獸企業,日活躍使用人數超過2億,旗下產品包括今日頭條、抖音等受年輕人喜歡的app。

馮尹說,當時在位於中關村的字節跳動工作時,最明顯的感覺便是晚上打車難,因為很多公司規定10點後下班用車是可以報銷的。

「去年有一次下雨,我下班已經很晚了,想用打車軟件,結果告訴我前面還有300多個人在排隊,」馮尹對BBC中文說。

圖像來源,Getty Images

除了打車難,密密麻麻的從落地窗傳出的燈光也時刻提醒路人,這是一個沒有夜晚的地方。燈光長明的背後,是數以萬計的熬夜工作的員工。

2016年9月,中國分類信息網站「58同城」首次被爆出實行每天早9點上班,晚9點下班,每周工作6天的工作模式。在兩年多的時間裏,這種模式逐漸成為了很多公司的「標配」。

在一家諮詢公司負責數據抓取的唐鈞今年24歲。他每天早上8點多起牀,晚上常在10點才能回家,工作時間近13個小時。他的主要工作是編寫爬蟲代碼,來自動提取網頁上的有用信息以進行分析。

「每天光坐一天已經很不舒服了,」唐鈞說。「真正寫代碼反而不會太疲憊,但在思考和調試時很容易疲憊,因為存在不確定性,你可能想了很久都沒有解決辦法。」

唐鈞說,這樣高強度的工作模式並非自願,「但沒有其他選擇,因為整個行業大多都是這樣」。

圖像來源,South China Morning Post

中國《勞動法》規定,中國實行勞動者每日工作時間不超過8小時、平均每周工作時間不超過44小時的工時制度,這顯然遠遠低於「996」工作制中,一些人可能實際工作的72小時。

儘管看似有章可循,但中國政法大學社會法研究所所長婁宇對BBC中文說,實際中很多公司都有自己的「借口」,例如「勞動者沒有完成工作任務」,或是「自願加班」等。

一些中國互聯網「大佬」們面對「996」抗議的反應,似乎佐證了這個說法。電商平台京東的董事局主席劉強東在一封今年4月的內部郵件中稱,「混日子的人不是我的兄弟」。阿里巴巴創始人馬雲也在微博表示,「能做996是一種巨大的福氣……如果你年輕的時候不996,你什麼時候可以996?」

馬雲和劉強東的話在互聯網上引發猛烈批評。有網友評論道,「我們和你談法律,你和我們談情懷」。還有網友說,「大家都去『996』了哪還有時間生孩子?」

危機並存

中國互聯網公司普遍實行「996」工作制背後的底氣,或許來自於該行業帶給年輕人前所未有的機遇。

中國官方在2019年4月公布的數據顯示,截至2018年底,中國數字經濟規模達到31萬億元人民幣,佔GDP的三分之一。

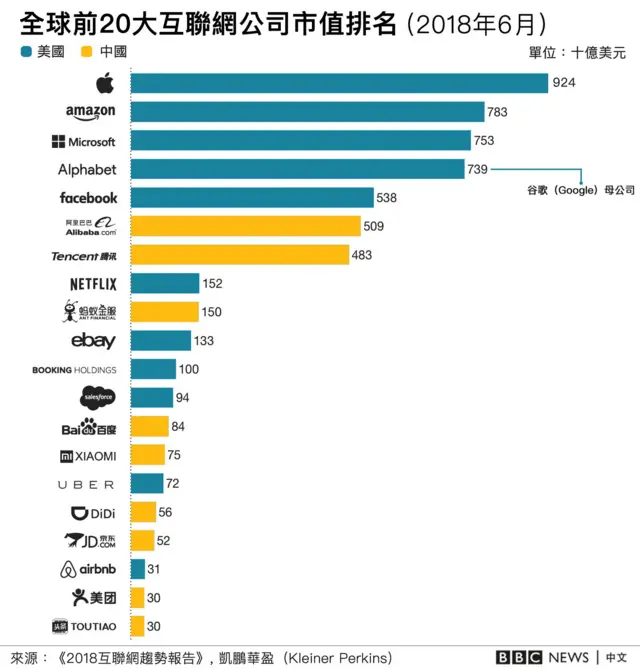

根據風險投資公司凱鵬華盈(Kleiner Perkins)發佈的報告,2018年全球市值前20的科技公司中,美國公司有11家,中國9家,幾乎平分秋色,但在5年前,中國只有兩家入圍。

25歲的李凌凡在位於中關村的一家領先的在線教育公司擔任產品經理。她介紹說,中國的互聯網企業一般分為技術崗和非技術類崗。技術崗主要有數據分析、前端開發、算法工程師,以及測試、標注等職位。而非技術類崗則包括運營、公關、市場等。

她表示,之所以著迷互聯網,是因為能給年輕人這麼大機會的行業,找不到第二個。

「你可以看到有一些23、24歲的年輕人,就有機會在一個DAU(日活躍用戶)上億的平台負責產品。」她說。

徐璐冉便是李凌凡指的這名年輕人,「90後」的她是字節跳動旗下app「多閃」的產品經理。她主打的「多閃」是一個類似於中國版Snapchat的應用,被認為是瞄凖中國潛在的"00後社交"產品。它的主創團隊很大一部分都是「95後」。

生機勃勃的市場,也意味著快速的新陳代謝。

2017年,中國官方媒體曾將高鐵、掃碼支付、共享單車和網購標榜為中國的「新四大發明」。然而,兩年不到,曾以「ofo小黃車」為代表的共享單車行業走入寒冬,「共享經濟」這個一度被各種創業者掛在嘴邊的詞語幾乎不再被提起。

圖像來源,AFP/Getty Images

「硅谷的驅動力是尊重技術,但中國的很多公司只做模式創新,像硅谷那樣蟄伏十年的公司幾乎不存在,」俞昊然說。

現在人們掛在嘴邊的熱詞,是「人工智能」。據英國投資公司MMC Ventures今年2月發佈的一份報告,亞太地區採用人工智能的企業數量是北美地區企業的兩倍,中國企業又處於領先地位。

事實上,百度等多家中國互聯網巨頭在多年前便開始布局人工智能,但此輪熱潮的助推劑,被認為是中國國務院2017年發佈的《新一代人工智能發展規劃》。這篇2萬字的規劃,要求中國人工智能核心產業在2030年實現超過一萬億元的規模,並成為世界主要人工智能創新中心。

它還主張將人工智能技術納入生活的方方面面,包括醫療、政務、法律、交通、環境保護以及教育。該規劃發佈後,中國眾多互聯網和科技公司都設立了自己的人工智能項目,以獲得政府的贊助。

不過,在這些光明的願景實現之前,中國的「硅谷」正面臨著經濟下行帶來的壓力。

「現在的熱錢少多了,明顯能感覺到大蕭條,」梁興宇說。26歲的他在一家團購網站負責產品研發。「之前我有拿到條件更好的公司的offer(錄取信),當時沒有去,現在反而難找了。」

統計數據顯示,2018年4月至9月間,中國招聘網站「前程無憂」的招聘廣告數量,從285萬驟減至83萬條。在消失的近200萬條廣告中,主要是500人以下的中小微企業。

圍城

唐鈞對BBC中文說,正是因為整體經濟的不景氣,讓他覺得互聯網行業雖然艱辛,總體回報依然可觀。「我們這行碩士畢業一般能拿到15000到25000,基本上是其他行業的double(兩倍),」他說。

據中國國家統計局發佈的2017年平均工資數據,信息傳輸、軟件和信息技術服務業的平均年薪位居所有行業之首,是全國平均水平的近1.8倍。

儘管擁有較高的薪水,中國的程序員們仍時常成為打趣和嘲諷的對象。他們有很多貶義的外號,如「程序猿」、「碼農」、「IT民工」等。

2018年初,一名阿里巴巴的高薪程序員因為穿特步鞋相親被認為「不體面」而遭到拒絶,成為了社交媒體上討論的熱門話題。

俞昊然說,他是一個除了工作之外不怎麼享受生活的人。「我之前都不怎麼買衣服,一件衣服可以穿十年,樣式也都差不多。」

「中關村在清朝是中官村嘛,就是太監待的地方,所以到現在也是什麼都有,就是沒有性生活,」梁興宇開玩笑道。

中國社科院一項調查顯示,2017年中國人每天平均休閒時間僅為2.27小時,不及美國、德國等國家的一半,此外,帶薪年休假制度在中國的很多領域也長期得不到落實。

圖像來源,Getty Images

除了將精力花在工作上,很多程序員告訴我們,他們回家後也無暇放鬆,而是自學一些課程,使自己「跟上行業的節奏」。

「我會不斷的update(提升)自己,因為如果不這樣,你會面臨所學的東西很快將變成無用的東西,」唐鈞說。

馮尹也認為自我提高是重要的。她表示,在一些大型的互聯網公司,雖然報酬不錯,但成長空間有限。「你是流水線不起眼的一環,如果你安於現狀,就會永遠在重覆做這些,永遠只是一顆螺絲釘,」她說。

職場社交平台「脈脈」的一份數據揭示了中國互聯網行業的不穩定:美國硅谷科技工作者的平均在崗時間為3.65年,而在中國科技公司這一數字不到2.6年。

但當被問及是否會考慮回到家鄉從事更穩定的職業,所有的採訪對象的答案幾乎都是否定的。

「我如果沒有體驗過大城市的便利,可能會覺得小城市其實挺不錯的,」唐鈞說。「但大城市和小城市的生活方方面面都是不同的。」

據中國官方發佈的《2018年中國互聯網企業100強發展報告》,中國排名前100的互聯網公司,有60%以上位於北京、上海和深圳三個城市,即便其他的公司,也多位於天津、杭州等二線城市。

「我們選擇了這一行,便決定了我們很難再回家鄉工作了,」馮尹說。「或許這就是人們常說的『圍城』。」

(應採訪對象要求,文中馮尹、李凌凡、唐鈞和梁興宇為化名。)