Benarkah warna favorit bisa menggambarkan kepribadian manusia?

Sumber gambar, Getty Images

- Penulis, Mark Ellwood

- Peranan, BBC Future

Sejak usia dini, kita punya warna favorit. Anehnya, saat kita beranjak dewasa, warna kesukaan bisa berubah. Besar kemungkinan hal itu disebabkan oleh pengaruh di luar kendali kita.

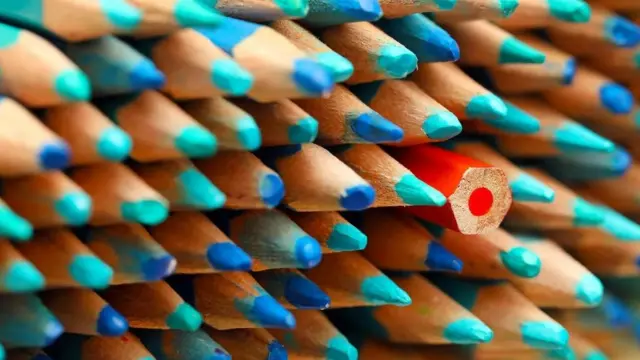

Pada 1993, produsen krayon Crayola menggelar jajak pendapat tidak ilmiah tapi menarik. Perusahaan itu bertanya kepada sejumlah anak di Amerika Serikat apa warna krayon kesukaan mereka. Sebagian besar menjawab biru, tapi tiga krayon kebiruan lainnya masuk 10 besar warna favorit.

Selang tujuh tahun kemudian, perusahaan tersebut mengulangi eksperimen itu. Krayon biru kembali menempati posisi teratas, sedangkan enam krayon kebiruan lainnya muncul dalam 10 besar, termasuk warna "blizzard blue". Krayon ungu, hijau, dan pink juga masuk daftar warna favorit.

Dominasi biru dalam daftar tersebut tidak mengejutkan Lauren Labrecque, seorang professor dari Universitas Rhode Island yang mengkaji efek warna dalam pemasaran.

Laura sendiri kerap meminta kepada para mahasiswanya di kelas untuk menyebutkan warna kesukaan mereka. Setelah mereka menjawab, Laura menampilkan presentasinya.

"Saya punya slide yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Isinya menyebut '80% menjawab biru'," jelas Laura.

Biasanya Laura benar. "Karena begitu kita beranjak dewasa, kita semua suka biru. Hal ini sepertinya lintas budaya dan tidak ada perbedaan besar—orang-orang suka biru."

Jepang dan segelintir negara lainnya adalah pengecualian karena masyarakat di sana menempatkan putih dalam tiga besar warna favorit.

Baca juga:

Pilihan warna kesukaan adalah sesuatu yang cenderung muncul saat kita kanak-kanak. Tanyalah anak manapun dan mayoritas sudah bisa menjawab warna favorit mereka.

Anak umur satu tahun memiliki pilihan warna yang luas dan cenderung tidak konsisten, menurut riset. Namun, semakin seorang anak bertumbuh dewasa, pilihan mereka pada suatu warna tertentu akan semakin kuat berdasarkan keterpaparan mereka terhadap benda-benda sekitar serta keterkaitannya.

Mereka akan cenderung mengaitkan warna-warna cerah, seperti oranye, kuning, ungu, atau pink ke perasaan positif ketimbang negatif.

Suatu kajian terhadap 330 anak berusia antara 4-11 tahun menemukan bahwa mereka menggunakan warna favorit tatkala menggambar suatu karakter "bagus", namun cenderung memakai warna hitam saat menggambar karakter "buruk" (tapi kajian lain tidak menemukan keterkaitan ini, sehingga hubungan emosi dan warna tidak terang-benderang).

Tekanan sosial—seperti tendensi mainan dan baju anak perempuan adalah pink—juga punya dampak kuat pada pilihan warna seorang anak seiring dia makin dewasa.

Sumber gambar, Alamy

Sudah menjadi anggapan umum bahwa ketika anak memasuki usia remaja, pilihan warna mereka menjadi lebih kelam. Namun, tidak banyak riset akademis untuk mendukung anggapan ini.

Remaja perempuan di Inggris, misalnya, diketahui lebih tertarik pada ungu dan merah, sedangkan remaja pria menyukai hijau dan kuning-hijau. Sebuah penelitian pada pilihan warna kamar tidur remaja pria mengungkap mereka cenderung memilih putih, walau mereka menyatakan warna favorit adalah merah dan biru.

Pilihan warna sepertinya semakin mengerucut seiring manusia menjadi dewasa. Mayoritas responden dewasa mengaku menyukai warna biru.

Tapi mengapa kita semua punya warna favorit? Dan yang lebih penting, apa pendorong pilihan tersebut?

Sederhananya, kita punya warna favorit kerena kita punya benda favorit.

Itulah inti teori valensi ekologis, yang dicetuskan Karen Schloss dan rekan-rekannya. Dia adalah seorang asisten profesor psikologi di Universitas Wisconsin-Madison, AS.

Eksperimennya menunjukkan bahwa warna-warna tidak netral. Bahkan, menurutnya, manusia menempatkan lapisan-lapisan makna pada warna, sebagian besar berdasarkan pengalaman subyektif. Hal ini mendorong manusia untuk menciptakan alasan kuat mengapa suatu warna menarik dan warna lain menjijikkan.

"Ini menjelaskan mengapa setiap orang punya preferensi berbeda pada warna yang sama, dan mengapa preferensi Anda untuk warna apapun bisa berubah seiring waktu," jelasnya.

Ketika berbagai keterkaitan baru tercipta—apakah melalui paparan setiap hari pada lingkungan sekitar atau dikondisikan secara sengaja—ini bisa menyebabkan warna kesukaan kita berubah seiring waktu.

Schloss memuluskan teori ini melalui sejumlah eksperimen, termasuk sebuah eksperimen di Universitas California-Berkeley.

Dia dan rekan-rekannya menunjukkan kotak-kotak warna kepada para relawan melalui layar sembari meminta mereka menyebutkan seberapa suka mereka pada warna tersebut. Kemudian para peneliti beranjak pergi, seolah-olah eksperimen baru akan dimulai.

Mereka lantas kembali dan menunjukkan warna-warna lagi kepada relawan yang sama. Tapi kali ini, alih-alih kotak warna, relawan melihat benda-benda. Setiap benda didominasi satu dari empat warna.

Foto benda netral yang didominasi kuning dan biru, seperti stapler dan obeng, dipakai sebagai variabel tetap. Foto benda merah dan hijau dipotong secara sengaja.

Setengah dari seluruh relawan melihat foto benda merah yang memicu kenangan positif, seperti stroberi atau bunga mawar, sedangkan foto benda hijau dirancang untuk memantik perasaan jijik, seperti limbah atau kotoran di danau.

Setengah lainnya melihat kebalikannya: benda merah seperti luka versus bukit atau buah kiwi yang hijau.

Saat kembali menjalankan tes itu, Schloss dan rekan-rekannya melihat perubahan preferensi. Pilihan para relawan bergeser ke warna yang punya makna positif, sedangkan warna yang digambarkan negatif tidak banyak dipilih.

Keesokan harinya, dia mendatangkan para relawan lagi dan menggelar tes serupa untuk melihat apakah preferensi kemarin masih bertahan—ternyata tidak. Pergeseran yang dipicu oleh eksperimen tampaknya ditimpa oleh warna-warna yang dialami para relawan di dunia nyata, menurut Schloss.

"[Eksperimen] ini mengungkap bahwa pengalaman kita dengan dunia secara konstan memengaruhi cara pandang kita dan cara menerjemahkannya. Anggaplah preferensi warna sebagai ringkasan pengalaman Anda dengan warna tersebut: pengalaman rutin harian Anda di dunia memengaruhi penilaian itu," papar Schloss.

Penelitian Schloss mengenai preferensi warna boleh jadi secara tidak sengaja menjelaskan posisi warna biru sebagai favorit banyak orang.

Dominasi warna biru terus berlangsung sejak kajian awal soal warna dilakoni pada 1800-an. Dan sebagian besar pengalaman kita dengan warna biru amat mungkin positif, seperti lautan atau langit.

Penelitian Schloss dan rekan-rekannya juga memberi petunjuk mengapa warna coklat keruh begitu tidak disukai, lantaran berkaitan dengan kotoran atau makanan busuk.

Sumber gambar, Melpomenem/Getty

Dalam sebuah eksperimen yang dimaksudkan untuk mengungkap apakah warna-warna favorit adalah komponen statis pada identitas seseorang, Schloss dan timnya menelusuri perubahan kesukaan dan ketidaksukaan para relawan di AS setiap pekan selama empat musim dalam setahun.

Opini mereka tampak dipengaruhi secara langsung oleh alam lantaran kesukaan dan ketidaksukaan naik-turun sesuai dengan warna alam.

"Ketika warna alam berubah, preferensi mereka meningkat," ujarnya. Perubahan tertinggi pada musim gugur, tatkala warna-warna hangat seperti merah tua dan oranye disukai dan secara singkat tidak disukai seiring daun-daun berguguran.

Ditanya opininya mengapa ada perubahan besar pada musim gugur, Schloss punya dua penjelasan.

Pertama, lokasi penelitiannya terkenal karena tampilan pada musim gugur. Di kawasan New England, AS, daun-daun yang berubah menjadi merah dan oranye saat musim rontok sangat terkenal sampai menjadi daya tarik wisata sehingga para relawan mungkin dipengaruhi oleh faktor tersebut.

Kedua, ada perbedaan drastis yang mencolok di alam. "Menarik untuk berspekulasi, mungkin karena perubahan lingkungan yang cepat dan dramatis—begitu cepat, lalu berakhir. Musim dingin banyak putih dan coklat, tapi kita tidak seberapa sering berada di luar ruangan untuk melihatnya."

Lingkungan tempat kita tinggal mendorong preferensi warna dengan cara lain.

Kajian lain yang dilakukan Schloss meneliti para mahasiswa Universitas California-Berkeley dan Stanford. Penelitian ini menunjukkan warna almamater mempengaruhi warna favorit. Semakin besar mahasiswa mendukung semangat dan nilai-nilai universitas, semakin tinggi preferensinya.

Mudah untuk berasumsi bahwa teori valensi ekologis perlu waktu untuk diterapkan, setidaknya sampai individu cukup dewasa untuk memproses keadaan di sekitarnya. Namun, psikolog eksperimental, Domicele Jonauskaite, menilai itu keliru.

Di Universitas Lausanne, Swiss, dia mengkaji konotasi kognitif dan afeksi warna dengan meneliti bagaimana anak laki-laki dan anak perempuan memandang warna biru dan pink. Hasil yang dia dapat, individu mengartikulasikan, mendemonstrasikan, dan mempelajari preferensi warna sejak usia dini.

Kesukaan anak-anak pada warna pink memuncak pada usia sekolah—sekitar usia lima atau enam tahun—kemudian menurun saat memasuki usia remaja. "Namun, anak laki-laki menghindari pink sejak usia dini, setidaknya usia lima tahunan. Mereka pikir 'Saya bisa suka warna apa saja—asal jangan pink'. Sangat menentang arus anak laki-laki yang suka pink. Dan pada pria dewasa, sulit menemukan seseorang yang berkata 'pink adalah favorit saya'."

Pada masa lalu, beberapa peneliti berpendapat bahwa prefensi warna tertentu yang berakar pada gender bersifat evolusi: kaum perempuan berperan sebagai peramu pada zaman berburu-meramu sehingga mereka perlu preferensi bagi warna yang berkaitan dengan buah beri.

Teori itu omong kosong, kata Jonauskaite, seraya merujuk sejumlah makalah terkini yang mengkaji preferensi warna pada budaya yang tidak terpapar globalisasi, seperti perdesaan di kawasan Amazon di Peru serta kelompok peramu di bagian utara Republik Kongo. Tiada anak-anak perempuan di komunitas tersebut yang menyukai pink.

"Agar punya preferensi ini, atau tidak menyukainya seperti yang diperlihatkan anak laki-laki, peralihan itu harus punya pengkodean identitas sosial," ujarnya.

Faktanya, pink dianggap sebagai warna stereotipe laki-laki sebelum era 1920-an. Pink baru dikaitkan dengan anak perempuan pada pertengahan abad ke-20.

Anak-anak kecil bahkan bisa menilai dan membuat rangking warna, kata Alice Skelton, yang membantu mengelola Sussex Colour Group & Baby Lab di Universitas Sussex, Inggris.

Minatnya ada di bidang bayi dan anak-anak, sehingga bisa lebih memahami seberapa dini preferensi warna bisa diterjemahkan menjadi preferensi keindahan pada usia dewasa.

"Salah kaprah bahwa bayi tidak bisa melihat warna sejak lahir—mereka bisa," kata Skelton, seraya mengingatkan bahwa perkembangan mata tidak seimbang.

Bagian reseptor yang melihat warna hijau dan merah lebih matang saat lahir ketimbang bagian reseptor yang memproses biru dan kuning.

Sumber gambar, Alamy

Teori valensi ekologis - bahwa kita menaruh makna pada warna dari objek yang kita temui di dunia - berlaku bahkan di antara anak-anak kecil.

"Anak-anak hanya akan memperhatikan warna ketika memiliki fungsi yang terkait dengannya. Mereka tidak akan benar-benar memperhatikan warna kecuali mereka belajar sesuatu dari itu," kata Skelton.

Bayangkan ada dua botol. Satu berwarna hijau, yang lain berwarna pink. Botol berwarna hijau berisi cairan yang enak, yang merah muda adalah cairan masam. Anak-anak akan mencatat dan mengingat warna-warna itu, karena mengenali perbedaannya memberikan bonus kognitif.

"Seperti pisang matang - warna adalah isyarat yang berguna untuk mengenali beberapa properti suatu objek," kata Skelton.

Pisang yang matang itu bisa berwarna coklat kekuningan, warna yang cenderung dihindari oleh orang dewasa dalam tes laboratorium.

Skelton menawarkan hiburan bagi siapa saja yang preferensi warnanya tidak sesuai dengan kesukaan banyak orang, yaitu biru.

Mereka yang tertarik pada warna yang tidak populer bisa jadi berasal dari periode tertentu, yang menyimpan kenangan positif dari masa kecil mereka - seperti misalnya bayi pada 1970-an yang meringkuk di sofa berwarna cokelat.

Tapi ada kemungkinan lain yang menarik. Kebanyakan manusia yang tertarik pada harmoni visual, kesenangan, dan sensasi terpikat oleh warna biru yang seringkali positif.

"Mungkin saja bahwa ketika sebagian orang mencoba mencapai homeostasis, sebagian lainnya adalah pencari sensasi. Seperti halnya dengan orang-orang yang terbiasa bangun pagi dan orang-orang yang terbiasa bangun siang," katanya.

"Contohnya seniman, yang tugas utamanya adalah mencari hal-hal yang menantang sistem visual atau preferensi estetika mereka."

Tanpa diragukan lagi, merekalah yang tidak meraih krayon biru.

Anda dapat membaca artikel ini dalam versi bahasa Inggris melalui laman BBC Future.