Anak muda Batak Toba mengikuti tradisi 'mangongkal holi', apa pentingnya membongkar kubur leluhur?

Sumber gambar, BBC/Haryo Wirawan

- Penulis, Hanna Samosir

- Peranan, Jurnalis BBC News Indonesia

- Waktu membaca: 19 menit

Berawal dari ritual kuno untuk menyembah arwah leluhur, mangongkal holi kini disebut sebagai tradisi tertinggi untuk menunjukkan identitas Batak Toba beserta nilai-nilai luhurnya.

Mangongkal holi, atau dibaca “mangokkal holi”, secara harfiah berarti “menggali tulang”. Dalam tradisi ini, masyarakat Batak Toba membongkar kembali makam leluhur untuk mengumpulkan tulang-belulang mereka.

Setelah dibersihkan dan ditata ke dalam peti baru, tulang-belulang ini kemudian dimasukkan ke dalam makam kolektif keluarga berupa tugu, dipersatukan dengan generasi sebelumnya dari garis leluhur yang sama.

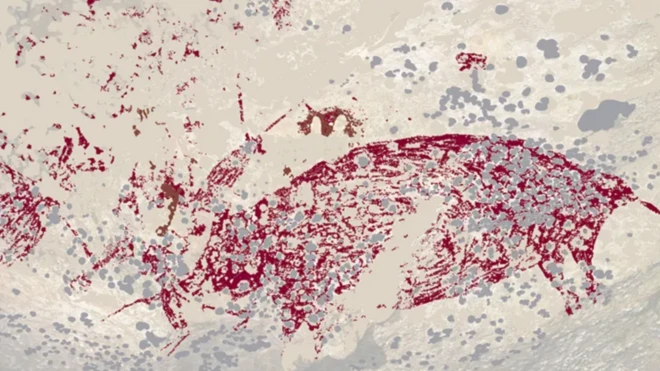

Konon, orang Batak Toba sudah melakukan mangongkal holi sejak zaman megalitikum, saat kepercayaan mereka masih merupakan campuran animisme dan dinamisme.

Pada awal 1900-an, mangongkal holi pun sempat dilarang karena dianggap ‘kafir’.

Dalam rangkaiannya, mangongkal holi penuh dengan upacara adat yang bisa berlangsung berhari-hari. Biaya penyelenggaraannya tentu tak murah, bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Pertengahan tahun ini, wartawan BBC News Indonesia, Hanna Samosir, dan keluarganya menjalankan mangongkal holi.

Sebagai generasi muda Batak Toba yang lahir di Papua, kemudian besar di Bekasi dan bekerja di Jakarta, Hanna mencari tahu, apakah tradisi ini masih relevan di masa kini.

'Lihat Batak, lihat mangongkal holi’

Saya memegang potongan tengkorak nenek saya yang berselimut tanah dengan hati-hati, lantas menyikatnya hingga bersih.

Di sebelah, saudara saya menyikat tengkorak kakek.

“Ih, ada gigi emas!” teriaknya sambil mengacungkan sebuah benda kecil dari tumpukan tanah dan tulang-belulang di hadapan kami.

Sontak, belasan saudara lain berkerumun.

“Kantongin aja. Lumayan, bisa dijual buat ganti biaya mangongkal holi,” kata salah satu saudara, disambut tawa kerabat lainnya.

Sumber gambar, BBC/Haryo Wirawan

Celetukan itu hanya bercanda, tentu saja. Namun, untuk menggelar acara ini, keluarga besar bapak saya memang mengeluarkan dana yang tak sedikit, lebih dari Rp350 juta.

Semua itu demi acara selama dua hari pada Mei lalu.

Intinya, keluarga besar kami menggali kubur kakek dan nenek di Siantar, Sumatra Utara, kemudian membawa tulang-belulangnya sejauh 102 kilometer ke Laguboti, di pesisir Danau Toba.

Di sana, tulang-belulang itu dimasukkan ke tugu pemakaman keluarga, dipersatukan dengan nenek moyang marga Samosir generasi sebelumnya.

Sumber gambar, BBC/Arvin Supriadi

Sejak kecil, saya biasa melihat Bapak dan Mama ke acara Batak, tapi baru kali ini mendengar soal mangongkal holi.

Ternyata, beberapa jurnal malah menyebut mangongkal holi sebagai tradisi tertinggi Batak Toba.

Salah satu penelitian itu bertajuk Mangongkal Holi as the Highest Level of Tradition in Batak Toba Society yang ditulis oleh Charles Silalahi dan diterbitkan di majalah ilmiah Methoda pada 2015.

Pengamat budaya dari Universitas Methodist Indonesia itu bilang mangongkal holi mengandung setidaknya sembilan nilai luhur, yang utamanya adalah saling menghormati berdasarkan falsafah dalihan na tolu.

“Nilai-nilai itulah yang membentuk identitas Batak. Ibaratnya, kalau mau lihat Batak itu seperti apa, lihat mangongkal holi,” katanya ketika berbincang dengan saya pada Oktober lalu.

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

Namun, sebagai milenial kelas pekerja di Jakarta, saya sempat menganggap menghabiskan uang sebesar itu untuk sebuah acara adat, hampir tak masuk akal. Banyak tanya menjejali kepala.

Kalau memang mangongkal holi begitu penting dan harus dilestarikan, mungkinkah upacara ini disederhanakan?

Walau pun bisa, apakah anak muda di perantauan harus dan akan tetap melanjutkan tradisi ini di tengah kesibukan dan kondisi ekonomi seperti sekarang?

Ternyata, saya tak sendiri. Banyak anak muda Batak lain juga mempertanyakan hal yang sama.

Perjalanan saya menjawab semua pertanyaan itu pun dimulai.

Ngeri-ngeri mangongkal holi

Sudah lewat tengah malam pada 22 Mei 2024, tapi saya tidak kunjung bisa terlelap. Beberapa jam lagi, saya akan menggali kuburan kakek dan nenek saya.

Saya tidak pernah bertemu mereka. Bapak hanya pernah beberapa kali bercerita tentang kakek saya, Theopulus Samosir, dan nenek saya, Samaria Hutajulu.

Ompung Theopulus itu orang hebat, kata Bapak. Merantau dari Laguboti tanpa bekal, dia berhasil membangun bisnis besar di Siantar dengan bantuan Ompung Samaria.

Sumber gambar, Dokumentasi Keluarga Samosir

Setelah Ompung Theopulus meninggal dunia pada 1967, Ompung Samaria kewalahan. Bisnis pun akhirnya hancur.

“Bayangin. Dari istri bos besar, tiba-tiba ompung boru [nenek] harus jualan beras di pasar,” cerita Bapak, di satu Minggu pagi ketika saya masih SMA.

“Malu, tapi tetap harus kerja, sampai bisa membiayai Bapak kuliah di ITB [Institut Teknologi Bandung]. Memang, Bapak dapat beasiswa, tapi untuk ke Bandung dan biaya hidup di sana kan harus dari orang tua.”

Sayang, Ompung Samaria tak sempat merasakan hasil jerih payahnya menyekolahkan Bapak.

Ia meninggal dunia pada 1974, beberapa tahun sebelum Bapak lulus kuliah dan bekerja di salah satu perusahaan multinasional.

Sumber gambar, Dokumentasi Keluarga Samosir

Berkat cerita-cerita Bapak, sejak kecil saya tahu kedua ompung saya adalah pekerja keras. Saya tidak mungkin bisa “hidup enak” seperti sekarang ini tanpa kerja keras mereka.

“Masa mau mangongkal holi untuk kasih penghormatan terakhir buat mereka aja, masih mikir boros?” pikir saya sebelum akhirnya terlelap.

Pagi harinya, ritual dimulai.

Prosesi diawali dengan kebaktian singkat oleh pendeta, yang kemudian mencangkul kubur Ompung Theopulus dan Ompung Samaria secara simbolis.

Sebagai penghormatan, penggalian secara simbolis dilanjutkan oleh pihak keluarga dari ibu Ompung Theopulus, lalu keluarga Ompung Samaria.

“Ini untuk menghargai pihak perempuan yang melahirkan kedua ompung. Di adat Batak, pihak perempuan harus dihormati karena kalau tidak ada mereka, tidak akan ada keturunan yang melanjutkan marga,” kata Bapak.

“Kalau tidak ada perempuan, satu marga akan punah begitu saja.”

Sumber gambar, BBC/Haryo Wirawan

Setelah rangkaian prosesi simbolis selesai, para penggali bayaran melanjutkan proses pembongkaran kuburan hingga setidaknya tulang belulang ompung terlihat.

Karena sudah dikuburkan puluhan tahun silam, sangat sulit menemukan tulang-belulang ompung. Hampir satu jam menggali, tulang tak kunjung terlihat.

Hingga akhirnya, satu teriakan memecah keheningan.

“Itu tengkorak ompung!”

Sumber gambar, BBC/Haryo Wirawan

Saya langsung berlari ke arah kubur.

Sekitar 3-4 meter di bawah sana, terlihat tempurung kepala dengan syal melingkar di bawahnya.

“Itu syal ompung,” ucap Bapak sambil membendung air mata.

Di sebelah Bapak, saya hanya bisa menganga.

Selama ini, saya hanya mengenal kedua ompung saya melalui foto. Di dalam otak saya, Ompung Theopulus dan Ompung Samaria adalah sosok yang tangguh.

Namun kini, saya hanya bisa melihat tulang-belulang mereka, remuk ditelan waktu. Rasanya campur aduk.

Baca juga:

Sumber gambar, BBC/Haryo Wirawan

Tak bisa berlama-lama larut dalam haru, Bapak langsung sibuk mencari orang.

“Boru mana? Ayo, coba tolong turun, boru,” kata Bapak.

Dua sepupu laki-laki saya langsung masuk ke dalam liang lahat.

Saya bingung. Boru dalam bahasa Batak berarti anak perempuan, tapi kenapa yang turun malah sepupu laki-laki saya?

Bapak bilang, sepupu saya itu adalah keturunan dari tante saya, yang berarti anak perempuan dari Ompung Theopulus. Dalam acara ini, mereka datang sebagai perwakilan pihak boru.

Di setiap acara batak, pihak boru memang bertugas bekerja. Di acara mangongkal holi, pihak boru lah yang harus mengumpulkan tulang-belulang ompung dari liang lahat.

Sumber gambar, BBC/Hanna Samosir

Mereka kemudian menyerahkan tulang-belulang itu ke keluarga ibu Ompung Theopulus dan keluarga Ompung Samaria yang sudah menanti dengan dua baki beralas ulos di tangan mereka.

“Horas, ompung!” teriak kami ketika tulang tersebut dimasukkan ke dalam baki.

Karena sudah terkubur puluhan tahun, tulang-belulang ompung tak lagi utuh.

Selain potongan tengkorak, hanya ditemukan sejumlah tulang yang tidak diketahui lagi dari bagian tubuh mana.

Saya dan sepupu-sepupu dari pihak boru kemudian mencuci tulang-belulang itu dan memasukkannya ke dalam peti untuk dibawa ke Laguboti sore itu juga.

Setibanya di Laguboti, peti-peti itu diinapkan di gereja sebelum dimasukkan ke dalam tugu pemakaman keluarga esok hari.

Apa itu dalihan na tolu?

Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.

Klik di sini

Akhir dari Whatsapp

Malam harinya, saya kembali tidak bisa tidur.

Dalam perbincangan kami, Charles Silalahi bilang bahwa sejak awal prosesi mangongkal holi, sebenarnya sudah terlihat salah satu nilai luhur pembentuk identitas Batak, yakni saling menghormati.

Namun, yang masih belum saya pahami, mengapa keluarga dari pihak ibu atau istri sangat dihormati, tapi boru harus bekerja?

“Itu sebenarnya ada bentuk penghormatannya juga karena dalihan na tolu, atau tungku berkaki tiga," kata Bapak menjawab kebingungan saya.

"Itu falsafah hidup orang Batak yang penerapannya paling terlihat di mangongkal holi."

Kehidupan orang Batak diibaratkan seperti satu tungku yang punya tiga kaki penyangga, kata Bapak.

Tiga kaki itu terdiri dari dongan tubu, hula-hula, dan boru. Semua ini dilihat dari kacamata laki-laki.

Sebagai contoh, Bapak bermarga Samosir, menikah dengan Mama, yang lahir dari keluarga Tobing.

Baca juga:

Semua saudara laki-laki yang satu marga dengan Bapak disebut dongantubu, termasuk abang saya, Brian.

Sementara itu, hula-hula adalah keluarga pihak istri, berarti keluarga Tobing.

Terakhir, ada pihak boru, yaitu anak perempuan.

Agar kehidupan orang Batak dapat berjalan dengan baik, ketiga pihak itu harus seimbang, saling menghormati dengan cara masing-masing.

“Somba marhula-hula, elek marboru, manat mardongan tubu.”

Artinya, menyembah atau hormat kepada hula-hula, membujuk/mengayomi anak perempuan, dan berhati-hati kepada orang yang semarga.

“Keluarga Bapak harus hormat sama hula-hula Bapak—yaitu keluarga Tobing, karena sudah memberikan anak perempuan mereka—yaitu Mama—untuk menikah, sampai punya anak yang bisa meneruskan marga Samosir,” kata Bapak.

Sumber gambar, BBC/Haryo Wirawan

Sementara itu, pihak boru atau anak perempuan juga harus dihormati karena dalam adat Batak, mereka lah yang bekerja dan memberikan dana jika ada acara, atau bahkan dalam keseharian.

“Elek itu secara harfiah mengelus dagu. Maksudnya, kita harus baik-baikin boru. Harus dihormati, supaya mereka mau kerja dengan senang hati,” ujar Bapak.

Terakhir, manat mardongan tubu, yaitu berhati-hati dengan yang semarga.

Semua orang Batak pasti akan mengalami berada di ketiga posisi tersebut, tergantung dia sedang dalam acara apa, sebagai apa.

Misalnya, kalau Bapak sedang berada di acara yang digelar keluarga Tobing, dia di sana sebagai pendamping Mama, yang berarti datang dari pihak boru.

“Bapak kalau di acara Tobing, ya angkat-angkat bir. Mau sampai Luhut [Binsar Pandjaitan] juga kalau dia lagi ke acara keluarga istrinya, pasti dia kerja,” kata Bapak.

“Batak enggak peduli dia siapa, jabatannya di luar apa."

Sumber gambar, BBC/Hanna Samosir

Pada akhirnya, semua orang Batak harus saling menghormati karena kami diyakini berasal dari satu nenek moyang, yaitu Si Raja Batak.

Charles Silalahi mengatakan bahwa penerapan penghormatan dalam dalihan na tolu paling kental terlihat dalam prosesi mangongkal holi karena begitu banyak generasi yang terlibat.

Selain saling menghormati, Charles juga menemukan delapan nilai luhur lain yang terkandung dalam mangongkal holi.

“Yang utama itu rasa hormat, tanggung jawab, dan gotong royong. Semua terangkum dalam prosesi mangongkal holi ini,” ucap Charles.

Mempersatukan leluhur di tugu

Keesokan harinya, pukul 05.00 WIB. Langit masih gelap, tapi Mama sudah mondar-mandir dengan sanggul terpasang mantap.

Ini saat-saat yang menegangkan untuk Mama.

Dalam adat Batak, para menantu lah yang bertanggung jawab membawa peti ompung menuju tugu dengan cara diusung di atas kepala.

“Petinya berat banget, dan walaupun itu berupa tulang-belulang, tapi ada rasa tanggung jawab besar untuk membawanya sampai ke tugu,” ucap Mama.

Kata Bapak, menantu dipilih karena jadi simbol yang menggantikan peran ibu dalam keluarga.

“Jadi Mama berperan mengabadikan jejak ompung, sekaligus menambah keturunan marga,” tutur Bapak.

Sumber gambar, BBC/Hanna Samosir

Charles Silalahi menjelaskan bahwa bagi orang Batak, marga adalah identitas.

Maka, orang Batak memikul tanggung jawab untuk memastikan silsilahnya tercatat dengan baik, dan keturunannya terus berlanjut agar marganya tidak punah.

Mangongkal holi merupakan upaya tertinggi untuk mencapai kedua tujuan itu.

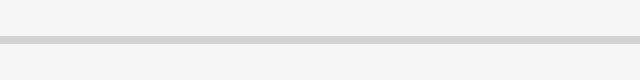

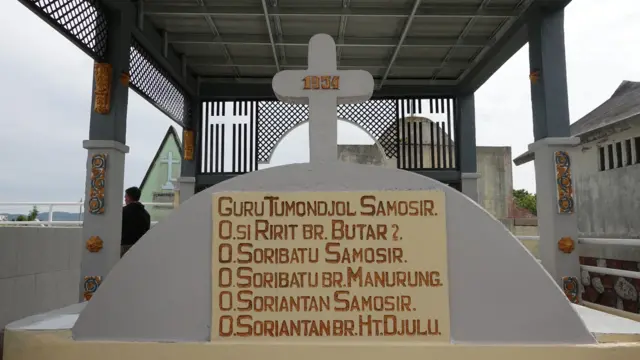

Silsilah tercatat dengan baik karena para leluhur dipersatukan di satu tugu, dan nama mereka diukir di tembok monumen itu.

Dalam upacara ini, pihak keluarga istri dari beberapa generasi marga juga diberikan penghormatan karena memegang peran kunci untuk menambah keturunan dan memastikan keberlanjutan marga.

Sebagai simbolisasi, Mama menerima kehormatan sekaligus tanggung jawab untuk membawa peti itu di atas kepala dan mengantarnya hingga sampai ke tugu.

Di dalam tugu ini, tersimpan tulang-belulang leluhur keluarga saya dari generasi ke-9 marga Samosir. Ompung Theopulus sendiri merupakan generasi ke-12.

Dengan pendampingan pendeta, tulang-belulang Ompung Theopulus dan Ompung Samaria akhirnya dimasukkan ke dalam tugu, menambah satu lagi generasi Samosir yang diabadikan.

“Horas! Horas! Horas!” teriak sanak saudara merayakan keberhasilan bersama ini.

Tertohok ulaon na gok

Dari kejauhan, kemudian terdengar suara gondang dan seruling mengiringi seorang penyanyi melantunkan lagu berjudul Pulo Samosir.

“Molo marujung ma. Muse ngolukku, sai ingot ma. Anggo bangkeku, disi tanomonmu, disi udeanku sarihon ma...”

“Ketika saya meninggal, ingatlah, ini jasadku, tolong dikubur di sini [Pulau Samosir/kampung halaman],” kira-kira begitu arti lirik lagu ciptaan musisi kenamaan lagu-lagu Batak, Nahum Situmorang.

Dikuburkan di kampung halaman memang impian banyak orang Batak, termasuk Ompung Theopulus.

Kini, impian itu tercapai dan tujuh generasi saudara jauh berkumpul untuk merayakannya dalam “ulaon na gok” atau “pesta adat besar” yang sudah dipersiapkan di kampung tempat tugu keluarga kami berdiri.

Sumber gambar, BBC/Haryo Wirawan

Total sekitar 800-900 orang hadir, termasuk rombongan hula-hula Ompung Theopulus, ditambah hula-hula dari beberapa generasi di atasnya.

Selain itu, hula-hula dari tiap anak laki-laki Ompung Theopulus juga hadir.

Bapak sendiri sudah mengundang perwakilan Tobing sebagai keluarga Mama untuk hadir di acara ini.

“Banyak sekali generasi hula-hula yang datang. Bisa dibilang, ini prosesi penghormatan terhadap hula-hula yang paling besar dalam adat Batak,” kata Bapak.

Usai berbagai prosesi adat, keluarga kecil kami menghampiri rombongan hula-hula dari keluarga Tobing. Kedatangan mereka sangat berharga buat Mama.

Sumber gambar, BBC/Hanna Samosir

Keluarga inti Mama tinggal di Bandung, Jawa Barat. Akan sangat mahal untuk menerbangkan mereka ke Laguboti.

Karena itu, Bapak mencari keluarga Tobing di Sumatra yang masih satu leluhur dengan Mama.

Seumur hidup, baru kali ini saya bertemu dengan mereka. Begitu pula Mama.

Namun, waktu kami menghampiri mereka, Mama dan perwakilan keluarga Tobing itu berkaca-kaca membendung air mata.

“Ini boru-ku ini,” kata pemimpin rombongan sembari memeluk Mama.

Saya agak kaget melihat pemandangan itu. Bagaimana bisa orang yang tidak pernah bertemu sebelumnya, langsung seperti keluarga dekat yang sudah lama tak berjumpa?

Sumber gambar, Dokumentasi keluarga Samosir

Di titik itu, saya juga baru menyadari, bagaimana bisa Bapak menelusuri dengan cepat keluarga yang masih satu leluhur dengan Mama?

Bapak bahkan bisa sampai mengundang perwakilan keluarga ibu dari empat generasi di atas Ompung Theopulus.

“Ya, itu semua bisa terjadi karena orang Batak Toba masih memegang sistem pencatatan silsilah yang ketat dan menerapkan penghormatan sesuai dalihan na tolu dengan ketat,” kata Charles Silalahi, pengamat budaya dari Universitas Methodist Indonesia.

Melihat keberadaan mangongkal holi beserta nilai-nilainya yang penting bagi kebudayaan Batak, Charles berharap generasi muda dapat melestarikan tradisi tersebut.

“Nilai-nilai itulah yang membentuk identitas Batak, jadi harus dilanjutkan. Batak itu saling menghormati. Batak itu bertanggung jawab. Batak itu semua nilai-nilai yang terkandung di dalamnya,” ucap Charles.

“Kalau tidak punya identitas lagi, siapa kita?”

Mengapa muda-mudi ogah mangongkal holi?

Pagi hari setelah mangongkal holi, Samantha, teman saya yang juga generasi muda Batak di Jakarta, membuka obrolan di aplikasi pesan singkat.

"Jadi, gigi emas ompung mana? Jadi dijual buat biaya mangongkal holi?” ujarnya berkelakar.

Biaya fantastis memang menjadi salah satu faktor besar yang menyebabkan anak muda menganggap mangongkal holi akan sangat berat untuk diadakan zaman sekarang.

Keluarga saya saja menghabiskan total dana Rp355.136.000 untuk menggali kuburan orang yang sudah meninggal.

Bapak bilang, keluarga Samosir cukup beruntung karena biaya mangongkal holi ini diambil dari hasil penjualan rumah warisan Ompung Theopulus.

Namun, Samantha menganggap duit sebanyak itu seharusnya bisa dipakai untuk banyak hal lain.

“Gila. Mending buat orang yang masih hidup enggak, sih?” ucap Samantha saat saya memberi tahu pengeluaran kami.

Sumber gambar, BBC/Arvin Supriadi

Samantha baru tahu tentang mangongkal holi dari cerita saya.

Perempuan berusia 34 tahun itu memang lahir di keluarga Batak, tapi kedua orang tuanya tumbuh besar di Bandung, jauh dari adat istiadat di kampung halaman.

Pemikiran anak muda Batak di perantauan, seperti saya dan Samantha, menjadi perhatian Suzen Tobing, dosen Institut Kesenian Jakarta (IKJ) yang menyusun disertasi berjudul Mangongkal Holi sebagai Wahana Identitas Batak Toba Diaspora di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Menurutnya, penilaian anak muda Batak terhadap mangongkal holi sangat penting untuk menentukan keberlanjutan tradisi ini.

“Sekarang ini, nasib mangongkal holi itu akan dilanjutkan atau tidak, ada di generasi milenial dan gen z yang tinggal di Jabodetabek, yang secara umum lebih mapan,” kata Suzen kepada saya.

Dalam disertasinya, Suzen menemukan 41,1 persen responden menyatakan tradisi mangongkal holi masih relevan, sementara 58,9 persen lainnya menganggap tidak relevan lagi.

Namun, dari keseluruhan responden, hanya 12,5 persen yang ingin melakukan mangongkal holi.

Sumber gambar, BBC/Haryo Wirawan

Hasil riset ini juga tercermin dalam obrolan saya dengan Rafael, salah satu generasi muda Batak kelahiran 1998, yang tinggal di Jakarta sejak lahir.

Dia bercerita, ayah dan ibunya masih sangat aktif mengikuti pesta-pesta adat. Ia pun tahu tentang mangongkal holi dan betapa penting ritual itu.

“Tapi kalau keluarga saya sih milih enggak mangongkal holi ompung. Dia dikubur di Jakarta. Kalau harus terbangin tulangnya ke kampung, biayanya mahal,” tutur Rafael.

“Lagipula, nanti jadi jauh juga kalau kita mau melayat, kan?”

Charles mengakui bahwa banyak orang Batak Toba yang tinggal di perantauan berpikiran seperti Rafael.

Namun menurutnya, mangongkal holi justru bisa jadi solusi masalah krisis lahan kubur di kota-kota besar.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Pada 2021 lalu, misalnya, Kompas melaporkan bahwa dari 83 tempat pemakaman umum yang dikelola Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, 68 di antaranya sudah terisi di atas 90 persen atau hampir 100 persen.

Alhasil, kini hanya tersedia model pemakaman tumpang.

“Kalau kita lakukan mangongkal holi, misalnya satu orang sudah meninggal lalu dikubur, delapan tahun kemudian tulang-belulangnya dipindahkan ke tugu. Tempat kuburan dia yang lama bisa dipakai lagi,” ujar Charles.

“Kalau ziarah, seberapa sering sih kita mau ziarah? Banyak yang sekali [dalam] setahun pun tidak. Justru dengan ditaruh di tugu, ada alasan untuk kembali ke kampung halaman, mengingat asal muasal kita.”

Sumber gambar, BBC/Hanna Samosir

Namun, dari beberapa anak muda yang saya temui, ada pula yang masih ingin melanjutkan tradisi mangongkal holi. Salah satunya Samuel.

“Dulu juga bapak mangongkal holi ompung. Biayanya enggak sebesar itu kok. Acara intinya kan hanya sampai masukin tulang ke tugu aja. Enggak perlu pesta besar juga,” ujar pria kelahiran 2001 itu.

Menurut Bapak, kerabat dekat keluarga Samosir juga ada yang menggelar mangongkal holi dengan total biaya “hanya” Rp35 juta.

“Mereka patungan bertujuh, jadi satu orang sekitar Rp5 jutaan lah,” cerita Bapak.

Biayanya tidak terlampau besar karena lokasi kuburan dan tugu sama-sama di Siantar. Ditambah lagi, acara yang digelar kecil-kecilan, hanya saudara terdekat.

Menurut Charles, mangongkal holi memang bisa dijalankan dengan sangat sederhana. Yang penting, perwakilan keluarga inti dan pihak penerima tulang belulang harus datang.

“Hula-hula dari masing-masing anak itu hanya wajib diundang. Kalau tidak bisa datang, ya tergantung kita mau membiayai tidak?” kata Charles.

Sempat dianggap ‘kafir’

Kepada saya, Charles mengungkap alasan lain yang membuat orang Batak Toba di perantauan ogah mangongkal holi, yaitu kepercayaan atau agama.

Pernyataan Charles senada dengan disertasi Suzen Tobing. Dari total responden yang enggan melakukan mangongkal holi, 45,8 persen di antaranya beralasan ritual itu bertentangan dengan iman.

Menurut beberapa literatur yang dirujuk dalam disertasi Suzen, mangongkal holi diyakini sudah dilakukan suku Batak Toba sejak zaman megalitikum.

Waktu itu, suku Batak Toba masih memeluk keyakinan hasipelebeguan, yang merupakancampuran animisme dan dinamisme.

Mereka meyakini dunia terbagi menjadi tiga, yaitu banua ginjang (surga/tempat para dewa), banua tonga (bumi/tempat manusia tinggal), dan banua toru (neraka/tempat iblis).

Menurut Suzen, masyarakat Batak Toba meyakini mereka dapat mengangkat arwah para leluhur ke banua ginjang dengan melakukan ritual horja turun, yang kini dikenal sebagai mangongkal holi.

Sumber gambar, BBC/Hanna Samosir

Namun dahulu, horja turun juga mencakup ritual penyembahan arwah leluhur yang diyakini dapat memberikan berkat, keberhasilan, dan kesehatan untuk keturunannya.

Saat agama Kristen mulai masuk ke daerah Batak pada pertengahan abad ke-19, para pemuka agama sangat menentang ritual-ritual hasipelebeguan.

Gereja pertama di tanah Batak, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), sempat melarang ritual mangongkal holi pada awal 1900-an.

Pada 1952, HKBP akhirnya memperbolehkan mangongkal holi dengan beberapa syarat.

Tahun 1988, persyaratan ini kemudian dibukukan dalam Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon atau tata aturan penggembalaan dan peneguran.

Dalam buku itu, ditetapkan ritual penggalian tulang-belulang bisa dilaksanakan selama memenuhi tiga syarat.

Sumber gambar, BBC/Haryo Wirawan

Pertama, kondisi kuburan sudah rusak karena kondisi alam atau pengembangan lahan oleh pemerintah atau masyarakat.

Kedua, pelaksanaan mangongkal holi harus dalam pengawasan lembaga rohaniwan untuk mencegah tindakan kafir.

Ketiga, tulang-belulang harus disimpan di gereja terlebih dulu jika “penguburan kembali” dilakukan di hari berikutnya.

Namun, ketika saya membaca disertasi Suzen Tobing, saya menemukan seorang pendeta HKBP, Ance Marintan Sihotang, berpendapat bahwa hukum gereja itu bukan bentuk larangan atau anjuran mangongkal holi, karena ritual itu murni produk budaya.

Ance bilang pelaksanaan mangongkal holi pada masa awal memang tak sesuai dengan nilai-nilai Kekristenan, sehingga dihadirkan “makna baru”.

Semula, kata Ance, orang Batak meminta berkat leluhur kala menjalani ritual ini.

Sumber gambar, BBC/Haryo Wirawan

Namun kemudian, gereja menekankan “pelaksanaan mangongkal holi bukan untuk leluhur” dan “berkat tetap berasal dari Tuhan”.

Charles Silalahi juga menekankan bahwa mangongkal holi setelah itu lebih berfokus pada penghormatan terhadap leluhur, serta saudara-saudara yang masih hidup.

Mangongkal holi lantas kembali marak dilakukan pada 1960-an, setelah banyak orang Batak merantau, menurut penelitian antropolog Amerika Serikat, Edward M. Bruner, yang tertuang dalam bukunya, The Anthropology of Experience (1986).

Berdasarkan pengamatan Bruner, mangongkal holi dilakukan oleh orang-orang Batak Toba yang sukses di perantauan, khususnya Jakarta dan Medan.

Pelaksanaan mangongkal holi dengan biayanya yang sangat tinggi ini lantas menjadi simbolisasi kesuksesan.

‘Identitas Indonesia di atas identitas Batak’

“Mau gimana pun, gue enggak akan mau berurusan sama acara Batak apa pun!”

Naomi tak berhenti mengomel ketika saya bercerita pengalaman saya mengikuti mangongkal holi.

Seperti saya, Naomi juga lahir di tanah rantau pada 1991.

Sejak kecil, kami berdua belajar di institusi pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kesetaraan.

Keluarga kami pun sangat moderat. Orang tua kami tak pernah memperlakukan kami berbeda dari saudara laki-laki.

“Batak secara keseluruhan masih patriarki. Mau ada dalihan na tolu, tetepaja anak perempuan terpinggirkan. Enggak dapet warisan. Namanya enggak dicatet di tarombo,” katanya.

Sumber gambar, BBC/Hanna Samosir

Dalam adat Batak, perempuan memang tak mendapat hak warisan. Nama perempuan juga tidak tercatat dalam silsilah keluarga besar yang biasa disebut tarombo.

Dalam disertasinya, Suzen menyebut sikap seperti ini biasa terlihat pada generasi Batak yang lahir dan besar di perantauan.

“Generasi kedua diaspora suku Batak di Jakarta mengutamakan identitas Indonesia daripada identitas Batak,” tulisnya.

Jika identitas Batak terus tergerus, katanya, maka produk adat seperti mangongkal holi juga akan punah, padahal begitu banyak nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan penelitian Suzen, banyak orang tua Batak di Jabodetabek lantas berupaya menguatkan kembali identitas keturunannya melalui pendekatan halus.

Baca juga:

Saya sendiri perlahan mulai melirik adat Batak karena Bapak sering bercerita tentang filosofinya.

Bukan cuma itu. Saya juga seperti melihat harapan dari Bapak.

Sejak kecil, saya sering menyaksikan Bapak memperjuangkan hak-hak saudara perempuannya, termasuk hak untuk mendapat warisan.

Bertahun-tahun Bapak diprotes oleh saudara-saudara laki-lakinya, tapi dia tak gentar.

“Sampai akhirnya, mereka sepakat anak perempuan juga dapat bagian dari penjualan rumah warisan ompung 30 persen. Perjuangan Bapak itu melawan semua abang dan adik-adiknya,” kata Mama.

Sumber gambar, BBC/Hanna Samosir

Keadilan dalam pembagian warisan Batak ini juga tercermin dalam penelitian bertajuk Perkembangan Hak Waris Perempuan pada Sistem Kekeluargaan Patrilineal Batak yang diterbitkan dalam jurnal Diponegoro Law Review pada 2016.

Penelitian itu menyimpulkan bahwa “telah ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam hal hak waris”.

Para peneliti menarik kesimpulan ini setelah melihat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel terkait pembagian harta warisan Tumpal Dorianus Pardede.

Hakim menerima gugatan untuk membagi warisan secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan Tumpal.

Setelah putusan itu, sejumlah gugatan terkait hak waris dalam adat Batak juga dimenangkan oleh pihak perempuan.

Soal nama anak perempuan yang tak masuk tarombo, Bapak bilang, alasannya karena nanti nama anak perempuan itu akan dicantumkan di tarombo keluarga suaminya.

“Tapi, kalau anak perempuan itu enggak menikah, berarti dia hilang dari sejarah?” tanya saya.

Bapak terdiam sejenak.

Sumber gambar, BBC/Haryo Wirawan

Bapak lantas mengungkap bahwa dia sedang berupaya mengumpulkan jejak identitas untuk memasukkan nama para anak perempuan dari marga Samosir ke dalam tarombo.

“Sekarang Bapak udah dapat nama-nama anak perempuan sampai empat generasi di atas bapak,” tuturnya kemudian.

“Supaya dalihan na tolu-nya jelas. Kalau ada dongan tubu, kita juga harus tahu borunya siapa, hula-hula-nya siapa. Kalau ada acara mangongkal holi, misalnya, juga jadi gampang mencarinya.”

Sepengetahuan Bapak, beberapa kerabatnya dari marga lain juga sedang melakukan upaya serupa.

Baca juga:

Ini hanya upaya-upaya pribadi yang mungkin tak bisa langsung mengubah persepsi generasi muda Batak tentang adat yang mereka anggap tak sesuai nilai-nilai modern.

Sampai sekarang pun, opini generasi muda Batak di perantauan masih terbelah soal mangongkal holi.

Namun yang jelas, abang saya sebagai penerus marga mengaku mau melanjutkan tradisi mangongkal holi buat Bapak nantinya.

“Mungkin nanti bisa mangongkal holi juga, tapi dengan modifikasi. Nanti dipikirin gimana caranya,” katanya.

“Semakin tua, semakin terasa keinginan untuk diingat. Pas kita menua terus meninggal, ya di perasaan juga enggak ingin [dilupakan] begitu saja. Enggak ada yang peduli, enggak ada yang ingat."

Sumber gambar, BBC/Haryo Wirawan

Saya sependapat.

Melihat begitu banyak nilai penting dalam mangongkal holi, saya sebenarnya ingin melanjutkan tradisi ini.

Namun, tentu perlu dicari formulasi yang pas untuk anak muda yang terimpit tuntutan kehidupan masa kini, tanpa mengurangi makna tradisi tertinggi Batak Toba ini.

Toh, budaya dan tradisi pada hakikatnya selalu berubah seiring perkembangan zaman, seperti satu pepatah Batak yang mengimbau agar manusia selalu menyesuaikan diri dengan keadaan.

“Eme na masak, digagat ursa. Ia i na masa, i ma diula.”

“Padi yang matang, dimakan rusa. Jika itu yang sedang terjadi, bekerjalah sesuai dengan kondisi.”