Pembakaran mahkota cenderawasih, pemburuan ilegal, dan jejak Alfred Wallace di Papua – 'Kalau mau jaga burung ini, jaga juga manusianya'

Sumber gambar, AFP via Getty Images

Pembakaran sejumlah awetan satwa dan mahkota berhias bulu burung cenderawasih oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua di Jayapura, Oktober silam, dikecam. Peristiwa itu dianggap melecehkan jati diri dan nilai budaya orang asli Papua.

Pemburuan dan penjualan burung cenderawasih terus terjadi setiap tahun—rekam jejaknya bahkan terbentang ratusan tahun, termasuk saat penemu teori evolusi Alfred Russel Wallace memburu, lalu memamerkan 'burung dari surga' di kebun binatang ternama di jantung kota London.

Berbagai catatan menunjukkan, perdagangan bulu cenderawasih begitu masif sejak abad ke-19, saat tren fesyen masyarakat Eropa mengacu pada obsesi mereka pada keindahan bulu burung-burung langka dari berbagai penjuru bumi.

Ratu Prancis, Marie Antoinette, memulai tren itu sampai akhirnya mode fesyen itu tenggelam di Eropa akibat perdebatan soal moral dan konservasi.

Namun mengapa cenderawasih masih diburu hingga saat ini? Dan, apa dampaknya bagi orang-orang asli Papua yang mempercayai cenderawasih sebagai entitas luhur dalam adat mereka?

Kronologi pembakaran mahkota cenderawasih

Dalam patroli yang berlangsung dua hari di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom, pada 15 hingga 17 Oktober lalu, personel BBKSDA menyita 58 satwa dilindungi yang masih hidup.

Mereka mengklaim juga menyita 54 bagian tubuh satwa dilindungi, termasuk burung cenderawasih yang diawetkan dan mahkota berhias bulu cenderawasih.

Barang-barang sitaan itulah yang kemudian dibakar, lalu memicu pro-kontra di komunitas orang asli Papua.

Sumber gambar, Ikbal Asra

Kepala BBKSDA Papua, Johny Santoso Silaban, menyebut keputusan pemusnahaan barang sitaan itu diambil secara kolektif, antara lembaganya, pemerintah daerah, dan juga kepolisian,

Johnny mengklaim, pemusnahan merupakan bagian dari proses penegakan hukum, tapi juga untuk mencegah penyalahgunaan barang sitaan.

Johnny merujuk peraturan menteri yang mengatur penanganan barang bukti tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

"Tindakan ini semata-mata untuk memutus rantai perdagangan ilegal burung cenderawasih," ujarnya.

"Langkah ini bukan berarti kami mengabaikan nilai budaya, tapi justru untuk menjaga kelestarian dan kesakralannya sebagai simbol masyarakat Papua," kata Johnny.

Sumber gambar, iStock via Getty Images

Bagaimanapun, pembakaran mahkota cenderawasih itu terlanjur memicu kecaman dan kemarahan.

Peristiwa itu merupakan penghinaan terhadap simbol budaya dan pelanggaran terhadap hak adat orang asli Papua, menurut Judson Waprak, Sekretaris Asosiasi Majelis Rakyat Papua se-Tanah Papua.

"Mahkota cenderawasih bukan hanya atribut budaya. Itu adalah simbol identitas, kehormatan, dan warisan leluhur orang asli Papua," ujarnya.

Dewan Adat Papua juga mengeluarkan kritik dan kecaman serupa. Lembaga ini tak melihat ada proses hukum yang proporsional sebelum pembakaran mahkota cenderawasih itu—ini berlainan dengan klaim BBKSDA Papua.

"Tidak ada laporan polisi yang jelas. Tidak ada keputusan hukum yang sah," kata Yan Warinussy, Sekretaris Jenderal Dewan Adat Papua.

Sumber gambar, Anadolu Agency via Getty Images

Kontroversi itu juga mencuat di Senayan, Jakarta. Anggota Komisi XIII DPR, Yan Mandenas, misalnya, menyangkal pembakaran mahkota cenderawasih sitaan itu sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 26/2017.

Merujuk aturan itu, Yan menuding, barang sitaan yang boleh dimusnahkan hanya yang mengandung limbah, bahan berbahaya, dan beracun atau mengandung bibit penyakit.

"Mahkota cenderawasih...seharusnya dilindungi dan disimpan di lembaga konservasi," kata Yan.

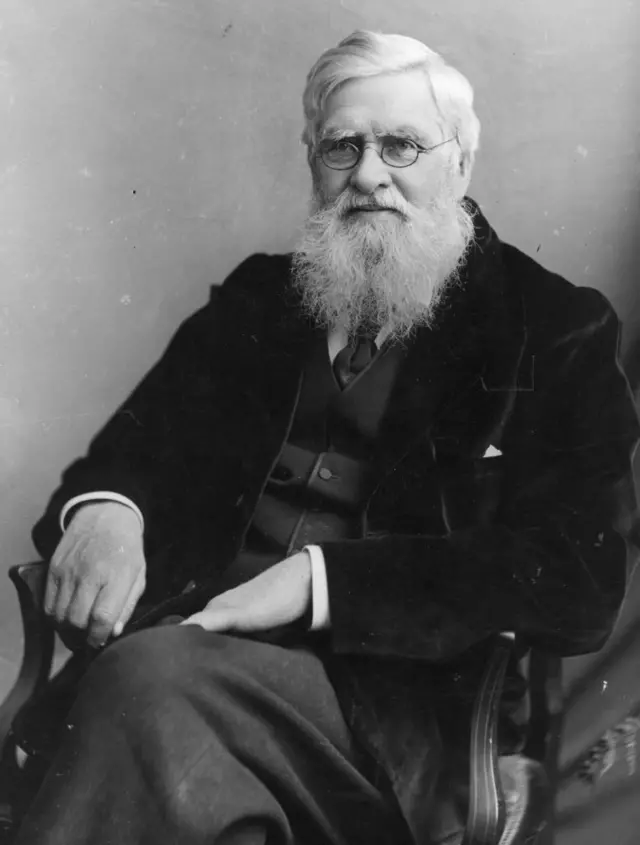

Kisah pemburuan cenderawasih dan Alfred Wallace

"Begitu seseorang mencapai pedalaman Aru, dia dengan seketika akan mendengar jeritan yang keras, memekakkan, dan kerap kali berulang: wawk-wawk-wawk; wok-wok-wok."

Pernyataan ini dikatakan Alfred Russel Wallace dan terbit di majalah The London Review, 12 April 1862.

Suara memekikkan yang dipaparkan Wallace itu dikeluarkan burung cenderawasih—saat itu dikenal oleh masyarakat Eropa sebagai bird of paradise alias burung surga.

Wallace, yang dikenal sebagai pencetus teori evolusi, membawa dua cenderawasih ke London pada 1862. Dalam konteks itulah dia bercerita tentang upayanya memburu cenderawasih kepada The London Review.

"Inilah Paradisea," kata Wallace, merujuk istilah zoologi yang ditetapkan ilmuwan Barat untuk cenderawasih.

"Suaranya pasti terdengar pagi dan sore, sesekali sepanjang hari. Jeritan merekalah yang paling sering dan paling keras di hutan dan dapat terdengar dari jarak jauh," ujarnya.

Sumber gambar, Hulton Archive/Getty Images

Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.

Klik di sini

Akhir dari Whatsapp

Dalam perjalanannya di Kepulauan Aru, yang sekarang masuk Provinsi Maluku, Wallace melihat begitu banyak cenderawasih. Yang paling bersuara nyaring, kata dia, adalah yang berusia muda dan belum memiliki bulu-bulu tebal seperti cenderawasih jantan dewasa.

Wallace berkata, cenderawasih dewasa terlihat pemalu tapi selalu waspada. Mereka secara konstan terbang dari pohon ke pohon.

"Saya tidak pernah melihat burung seukuran itu yang begitu sulit dibunuh," ujarnya.

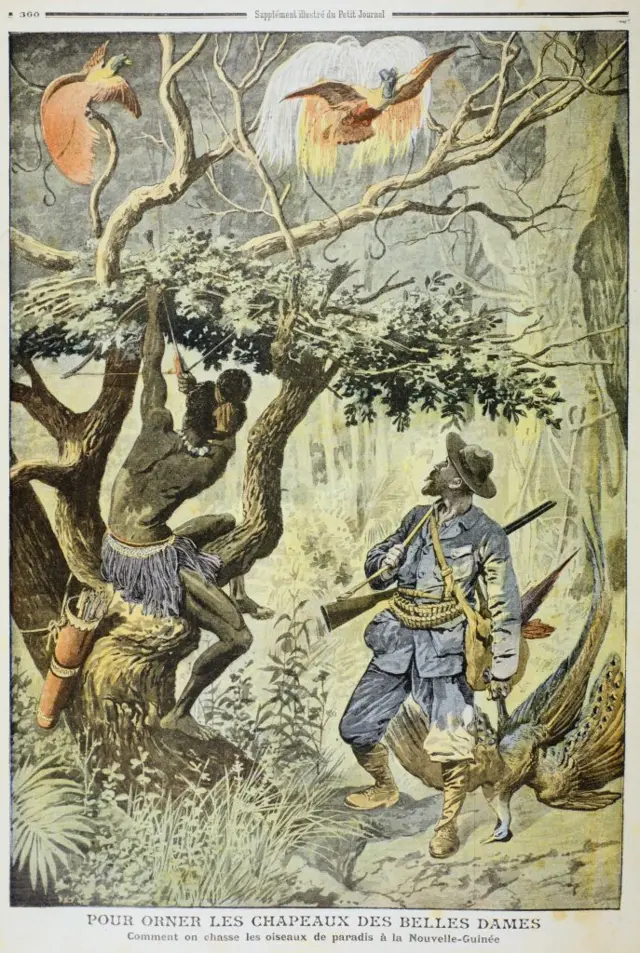

Selama di Aru, Wallace melihat bagaimana warga setempat memanjat pohon untuk membunuh cenderawasih menggunakan panah.

Pemburuan itu disebut Wallace selalu dimulai jelang matahari terbit. Saat seorang pemanah naik ke pohon, seorang lainnya menunggu di bawah untuk menangkap cenderawasih yang jatuh dan mencabut panah dari tubuh sang burung.

Tak lama usai matahari terbit, Wallace mencatat bagaimana cenderawasih jantan secara berkelompok bertengger di batang pohon-pohon tinggi yang tertutup ranting dan daun-daun besar.

"Jika sang pemanah terampil, dia bisa membunuh hampir seluruh kawanan cenderawasih secara berurutan," kata Wallace.

Wallace berkata, warga Aru kemudian menjual cenderawasih buruan itu ke para pedagang Melayu.

Melalui rantai pasok itu pula, ujar Wallace, bulu-bulu cenderawasih masuk ke pasar Eropa, "sebelum akhirnya menghiasi kepala perempuan-perempuan kami".

Sumber gambar, Royal Geographical Society via Getty Images

Dari Aru, Wallace mendapat spesimen cenderawasih. Pada 1958, dia membawa spesimen itu ke sebuah tempat di Raja Ampat yang dia sebut dengan nama Dorey.

Dorey, menurut Wallace, tak terdapat banyak cenderawasih seperti Aru.

"Anda pasti akan bertanya, mengapa saya tidak mencoba daerah lain saat tahu situasi Dorey tak begitu bagus," kata Wallace melalui surat kepada koresponden The London Review.

"Jawabannya sederhana: tidak ada satupun tempat di Nugini di mana saya bisa hidup aman setidaknya dalam satu minggu.

"Ini adalah sebuah tempat yang sangat tidak ramah. Anda tidak tahu kesulitan yang dihadapi seseorang di sini," tulisnya.

Wallace lalu berpindah ke Pulau Waigeo, kawasan yang kini dikenal sebagai Raja Ampat.

Di pulau ini, Wallace melihat warga lokal berburu cenderawasih menggunakan jerat dan buah sebagai pancingan, alih-alih menggunakan panah.

Wallace bilang, dia mendapat sejumlah cenderawasih yang sama sekali tidak terluka, hasil buruan warga Waigeo. Namun burung-burung itu dengan cepat mati karena kejang dan kontraksi otot.

Sumber gambar, Universal History Archive via Getty Images

Desember 1861, Wallace tengah berkelana di Sumatra saat kondisi kesehatannya memburuk. Dia tengah merencanakan kepulangannya menuju Inggris saat mendapat kabar bahwa dua ekor cenderawasih hasil buruan dibawa ke Singapura dalam kondisi hidup .

Dalam catatannya, Wallace tak merinci asal-muasal "warga lokal" yang memburu dua cenderawasih itu.

Di Singapura, dua cenderawasih itu telah berada di tangan pedagang Eropa "yang sangat sadar nilai burung itu sehingga menjualnya dengan harga yang sangat tinggi".

Dengan dana dari Zoological Society of London, lembaga yang membiayai perjalanannya, Wallace membeli dua cenderawasih itu dan membawanya berlayar ke Inggris.

Zoological Society of London adalah organisasi yang dibentuk pada 1826, salah satunya oleh Stamford Raffles. Sekitar 15 tahun sebelumnya, Raffles memimpin pasukan Inggris untuk menginvasi Jawa yang diduduki Belanda.

Sumber gambar, Sepia Times/Universal Images Group via Getty Images

Sesampainya di London, dua cenderawasih yang dibawa Wallace diberikan sejumlah makanan, seperti beras, roti, sayuran serta binatang kecil seperti kecoa dan cacing.

Di kebun milik Zoological Society of London, kini dikenal sebagai Kebun Binatang London di kawasan Regent's Park, dua cenderawasih itu dikerangkeng dalam kandang berukuran 18 meter persegi.

Karena keduanya berkelamin jantan, dua cenderawasih itu ditempatkan pada kompartemen terpisah.

"Mereka sangat jinak...tapi dengan angkuh mengambil sedikit makanan dari tangan petugas," begitu deskripsi yang ditulis Zoological Society of London.

Selain di kebun milik Zoological Society of London, pada saat yang bersamaan kala itu spesimen empat cenderawasih dipamerkan ke publik Inggris di British Museum. Spesimen itu diletakkan di dalam kotak kaca besar di tengah galeri yang khusus burung.

"Spesimen-spesimen ini dipasang dengan indah, dengan memperlihatkan masing-masing tahap perkembangan bulu burung-burung ini," tulis The London Review.

Marie Antoinette dan mode fesyen bulu burung langka

Antusias masyarakat Eropa, terutama Inggris, terhadap cenderawasih tidak cuma dalam konteks zoologi, tapi juga keindahannya yang menciptakan mode fesyen di Eropa.

Sejak awal 1600, telah muncul catatan tentang kulit cenderawasih berwarna-warni yang diperdagangkan di Eropa, bersama dengan bulu dari berbagai jenis burung lain yang dibawa ke benua itu dari belahan bumi lain seperti Amerika dan Asia.

William Henry Hudson, seorang naturalis yang bekerja untuk organisasi ilmu pengetahuan Smithsonian Institution, pernah melihat sekitar 1.700 bulu cenderawasih dijual di London pada 1897.

"Jika dibentangkan di Trafalgar Square, bulu-bulu burung itu akan menutupi sebagian besar alun-alun tersebut dengan warna hijau rumput, ungu cerah, merah muda, dan merah tua," ujarnya.

Sumber gambar, Ullstein Bild via Getty Images

Museum Victoria di Australia mengarsipkan bagaimana industri fesyen Eropa saat itu terobsesi pada bulu burung, tak cuma cenderawasih. Konsekuensinya, obsesi itu memicu datangnya risiko kepunahan yang lebih cepat.

Ornitologis Herbert Job, misalnya, pada awal abad ke-20 menyebut obsesi itu membuat bulu burung diburu secara masif, lalu dijual dengan harga fantastis.

"Harga bulu burung yang ditawarkan kepada pemburu adalah $32 per ons, yang berarti bulu burung tersebut bernilai sekitar dua kali berat emas," tuturnya.

"Akan selalu ada orang-orang yang melanggar hukum demi keuntungan sebesar itu," kata Job.

Merujuk catatan, Job pada 1902 terdapat lebih dari 1.600 paket bulu burung bangau yang terjual hanya di satu balai lelang di London.

"Karena dibutuhkan sekitar empat ekor burung untuk menghasilkan satu ons paket bulu, penjualan itu harus dibayar dengan membunuh 192.960 ekor bangau," ujarnya.

Sumber gambar, Universal Images Group via Getty Images

Bulu burung ketika itu dipakai untuk menghiasi topi yang dikenakan para perempuan Eropa. Majalah Harper's Bazaar edisi Agustus 1879 menulis bahwa topi paling modis terbuat dari "bulu-bulu indah" yang diambil dari burung paling langka.

Pada saat itu, tren memakai topi berbulu burung langka telah meluas. Sebelumnya, sejak abad ke-15, bulu burung langka adalah simbol status sehingga tak boleh dipakai oleh "orang-orang dari kelas bawah".

Ratu Prancis Marie Antoniette diyakini sebagai orang pertama yang melahirkan tren topi berbulu burung langka, usai dia memakai topi berbulu burung unta dan merak.

Tren yang dia ciptakan itu lantas berkembang dan meluas, tidak hanya ke Inggris, tapi juga ke Amerika Serikat.

Pada 1886, seorang ahli burung menghitung setidaknya 700 perempuan mengenakan topi berbulu burung langka selama perjalanannya di Upper Manhattan, New York.

Tren fesyen ini, termasuk obsesi terhadap bulu cenderawasih, membuat pemerintah kolonial Belanda di Papua mendapat sumber pemasukan baru, menurut Pamela Swadling, akademisi di Australian National University dalam bukunya berjudul Plumes from Paradise.

Sumber gambar, Bettmann Archive via Getty Images

Namun tren fesyen dan pemburuan besar-besaran itu akhirnya ditentang.

"Industri bulu burung langka di Eropa dan para konservasionis terlibat dalam perdebatan, kedua belah pihak mengklaim posisi moral yang tinggi," tulis Pamela.

Ornitologis Arthur Mattingley pada 1907 dan 1908 menulis hasil dokumentasinya di Jurnal Emu. Dia memotret burung kuntul di sekitar Sungai Murray di Australia untuk menunjukkan dampak mengerikan industri fesyen yang terobsesi pada bulu burung langka.

Di Inggris, para ornitologis dari Royal Society for the Protection of Birds memasang foto tersebut di papan reklame dan etalase toko sebagai protes terharap pemburuan besar-besaran burung langka.

Dampaknya, pada tahun 1913, pasar bulu burung langka internasional mulai gulung tikar: mode fesyen itu mulai kehilangan popularitas.

Namun pemburuan burung langka, termasuk cenderawasih, tidak berhenti pada tahun itu. Meski akhirnya sejumlah negara, termasuk Indonesia, melarang pemburuan burung langka yang terancam punah, cenderawasih terus dicari, dibunuh, lalu dijual di pasar gelap maupun berbagai toko di berbagai negara.

Apa makna mahkota cenderawasih dalam adat Papua?

Gustaf Toto, ondoafi atau raja adat yang mendiami Kampung Necheibe di Papua, menyebut mahkota berhias bulu burung cenderawasih bukan sekadar simbol keindahan.

Di balik warna keemasannya yang memantulkan cahaya, menurutnya, mahkota tersebut menyimpan kisah leluhur, kesakralan, dan kehormatan seorang pemimpin adat.

"Burung cenderawasih hanya boleh digunakan oleh ondoafi atau raja. Dalam bahasa Ormu, kami menyebut Ondoafi sebagai Tube—pemimpin besar yang menjaga hubungan antara [manusia] dan Tuhan," kata Gustaf Toto.

"Sekarang saya berusia 77 tahun, dan saya menjaga hukum adat itu."

"Kalau saya memakai mahkota cenderawasih, itu bukan hiasan. Saya menyatu dengan roh adik saya karena burung itu adalah simbol adik yang dikasihi. Setelah selesai upacara, mahkota itu disimpan lagi, tidak boleh sembarang orang menyentuhnya," ujarnya.

Sumber gambar, Getty Images

Pada masa penjajahan Belanda, kata Gustaf, mahkota adat ini juga dihormati. Tapi baru belakangan, pemerintah Indonesia baru mulai berpikir untuk melestarikannya.

"Dulu Belanda mengangkat korano (kepala suku) dari antara ondoafi untuk jadi penghubung dengan rakyat. Ondoafi tidak berada di atas rakyat, tapi menjadi pelindung dan penuntun rakyat. Karena itu kami disebut 'raja bumi'," tuturnya.

"Jadi mahkota itu bukan simbol kebesaran semata, tapi juga tanggung jawab besar terhadap rakyat Papua," sambung Gustaf.

Baca juga:

Gustaf Toto sangat menyesalkan penjualan mahkota cenderawasih di pasar. Dia juga tak setuju mahkota cenderawasih diberikan kepada para pejabat negara dalam seremoni pemerintahan.

Menurutnya, tindakan itu melanggar hukum adat dan menunjukkan ketidaktahuan serta ketidakpedulian terhadap adat.

"Saya menyesal. Orang tahu hukum adat, tapi tidak menjalankannya," kata Gustaf.

"Seharusnya pemerintah membuat perda adat untuk melindungi simbol ini. Kami para ondoafi sudah lama minta agar ada aturan yang jelas. Karena kalau tidak, orang akan terus memperjualbelikan barang sakral demi uang. Mereka tidak tahu maknanya," ucapnya.

Sumber gambar, Ikbal Asra

Pada 5 Juni 2017, Pemerintah Provinsi Papua menerbitkan larangan penggunaan burung cenderawasih sebagai aksesoris maupun cinderamata. Regulasi itu berbentuk Surat Edaran Nomor 660.1/6501/SET.

Gustaf Toto mengapresiasi surat edaran yang diterbitkan Lukas Enembe saat menjabat gubernur.

Namun, dia menyarankan agar pemerintah melibatkan Dewan Adat Suku dalam perumusan kebijakan dan peraturan daerah. Keterlibatan mereka disebutnya penting agar kebijakan pemerintah selaras dengan nilai-nilai adat.

"Pelanggar hukum adat terkait cenderawasih harus dikenakan sanksi adat berupa denda, bahkan penahanan jika perlu. Iini bukan masalah sepele," ujarnya.

Sumber gambar, AFP via Getty Images

Adapun terkait cenderawasih yang disita dari para pemburu, Gustaf menilai "barang adat" itu harus dikembalikan ke daerah asalnya.

"Setiap burung cenderawasih punya wilayah asal. Jangan diambil dari satu tempat lalu dijual di tempat lain. Kalau sudah berbentuk mahkota, harus ditelusuri asalnya, lalu dikembalikan kepada Ondoafi setempat," kata Gustaf.

Tindakan BBKSDA yang menyita dan memusnahkan mahkota Cenderawasih tanpa melibatkan atau berkonsultasi dengan pemimpin adat dianggap sebagai "penghinaan terhadap budaya dan adat".

"Ketika saya lihat video itu, hati saya panas. Itu bukan cuma benda, itu simbol roh nenek moyang kami," ucapnya.

Lebih dari itu, Gustaf menyebut upaya melestarikan cenderawasih tak akan berhasil tanpa pelibatan masyarakat adat.

"Kalau mau jaga cenderawasih, pemerintah harus jaga manusianya juga, karena kami hidup bersama alam."

"Alam tidak bisa dijaga dengan hukum saja, tapi dengan hati," katanya.

Baca juga:

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura, Frits Maurits Felle, menyebut cenderawasih bukan sekadar satwa dilindungi, tapi simbol spiritual dan identitas masyarakat adat di Papua.

"Bagi kami, Cenderawasih adalah burung surga. Ia bukan burung biasa, tapi lambang kehidupan, lambang leluhur," kata Felle.

Sumber gambar, Universal Images Group via Getty Images

Frits berkata, masyarakat adat Papua khususnya di wilayah Sentani dan sekitarnya menyebut cenderawasih sebagai "burung emas". Bentuknya yang indah menggambarkan Pulau Papua, sementara bulunya menjadi simbol hubungan manusia dengan alam dan leluhur.

"Cenderawasih hanya boleh dipakai oleh Ondoafi, raja adat yang mendapat pengakuan dari leluhur. Di tangan kanan ada berkat, di tangan kiri ada kutuk. Artinya, perkataannya punya kuasa," ujarnya.

Ia menyebut komunitas adat Suku Helle Wabhouw, yang tersebar di Jayapura, Waropen, Biak, Manokwari, Sorong, hingga ke Kepulauan Salomon, sebagai penjaga kisah dan data leluhur tentang kesakralan burung tersebut.

Cerita itu diwariskan secara lisan selama ratusan tahun dan menjadi dasar adat yang hidup di tengah masyarakat.

'Benturan negara dan adat'

Frits Felle menilai tindakan BBKSDA Papua membakar cenderawasih mencerminkan benturan antara hukum konservasi yang diatur negara dengan hukum adat di Papua.

Dia menyatakan masyarakat hukum adat memiliki dasar konstitusional untuk melindungi tanah dan simbol-simbol budayanya, termasuk lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 tentang hutan adat.

"Negara harus sadar, tanah di Papua bukan tanah negara bekas jajahan. Tidak pernah ada kolonisasi seperti di Jawa atau Sumatera. Tanah ini dari dulu tanah adat," ujarnya.

Frits meminta pemerintah menjadikan masyarakat adat sebagai mitra dalam konservasi satwa.

Ia menilai pelibatan masyarakat hukum adat dapat menjadi jembatan antara pelestarian satwa dan penghormatan terhadap nilai budaya.

Sumber gambar, AFP via Getty Images

Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura, lembaga adat yang dipimpin Frits Maurits Felle, kini mendorong pemerintah daerah mengeluarkan peraturan khusus untuk melindungi penggunaan cenderawasih dan benda-benda adat dari komersialisasi.

"Pemerintah punya garuda, masyarakat adat punya cenderawasih. Jangan samakan keduanya. Cenderawasih bukan hiasan untuk pesta atau pelantikan pejabat, tapi simbol sakral yang hanya boleh dipakai Ondoafi," ujarnya.

Frits juga menegaskan, barang adat yang disita aparat seharusnya tidak dimusnahkan, melainkan dikembalikan kepada Ondoafi atau lembaga adat pemiliknya.

"Kalau mau melindungi, bukan dibakar. Serahkan kembali kepada yang berhak, supaya roh leluhur tidak marah," ucapnya.

Burung cenderawasih dan kepercayaan orang asli Papua

Antropolog Universitas Cenderawasih, Enrico Yori Kondologit, menyebut kebudayaan Papua tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya dan bersifat dinamis.

Menurutnya, masyarakat Papua tengah berada dalam masa perubahan besar, terutama dalam dua abad terakhir. Namun inti kebudayaan tetap bertumpu pada dua hal: sistem pengetahuan dan religi atau kepercayaan.

"Sistem pengetahuan adalah hasil adaptasi manusia Papua terhadap lingkungannya laut, rawa, gunung yang menjadi dasar bagi keberlangsungan hidup mereka," ujar Enrico.

"Sedangkan religi tradisional Papua berada pada tingkat yang tinggi, dengan kepercayaan pada roh-roh, tempat keramat, dan dunia sakral."

Sumber gambar, Bettmann via Getty Images

Enrico menjelaskan, dalam sistem kepercayaan itu, masyarakat mengenal totem dan mitologi sebagai dua pilar yang membentuk cara pandang terhadap alam.

Totem adalah kepercayaan yang paling kuat terhadap roh leluhur yang berwujud dalam flora dan fauna.

"Totem itu biasanya bersifat kekerabatan, klan, atau marga. Misalnya, ada marga yang menjadikan penyu, pohon kelapa, burung cenderawasih, atau air sebagai totemnya. Karena itu, mereka tidak akan melukai atau memakan hewan atau tumbuhan tersebut," jelasnya.

Baca juga:

Enrico berkata, pantangan terhadap totem bukan sekadar larangan, tetapi juga mengandung makna konservasi.

"Orang Papua tidak mengenal istilah konservasi dalam arti Barat, tapi dalam praktik hidup, mereka sudah menerapkannya melalui sistem kepercayaan terhadap totem," ujar Enrico.

Menurutnya, pelanggaran terhadap pantangan totem bisa berakibat pada konsekuensi fisik atau spiritual, dan simbol totem sering terlihat dalam tato atau aksesoris pribadi yang menandai garis keturunan seseorang.

Sumber gambar, AFP via Getty Images

Selain totem, masyarakat Papua juga memiliki mitologi yang bersifat lebih umum dan lintas suku. Hewan-hewan seperti burung cenderawasih, burung mambruk, kasuari, kuskus, penyu, buaya, dan kanguru kerap muncul dalam kisah asal-usul dan cerita rakyat.

"Mitologi ini mewakili simbol-simbol budaya yang universal di Papua. Mereka digambarkan dalam ukiran, lukisan kulit kayu, atau benda ritual yang merepresentasikan kampung atau suku tertentu," katanya.

Enrico menyoroti fenomena penggunaan burung cenderawasih sebagai simbol budaya yang kini kian meluas dan sering kali kehilangan konteks aslinya.

"Tidak semua orang Papua memiliki burung cenderawasih sebagai totem klan mereka," tegasnya.

"Penggunaan cenderawasih utuh di kepala, yang sekarang disebut 'mahkota', sebenarnya fenomena baru. Dulu, masyarakat hanya menggunakan bulu cenderawasih, bukan burung utuh."

Sumber gambar, AFP via Getty Images

Menurutnya, istilah "mahkota" pun bukan berasal dari Papua. "Orang Papua menyebutnya aksesoris atau hiasan kepala. Istilah mahkota baru muncul sekitar tahun 2005-an, dari art shop di Pasar Sentral Hamadi, yang membuatnya untuk dijual kepada turis. Itu kreasi baru, bukan tradisi lama," ujarnya.

Enrico menilai, perbedaan pemahaman antara lembaga negara dan masyarakat adat sering menimbulkan ketegangan, termasuk dalam penanganan benda-benda berbahan satwa dilindungi.

"Tindakan seperti penyitaan atau pembakaran hiasan cenderawasih oleh BKSDA mencerminkan belum adanya harmonisasi antara kebijakan konservasi negara dan pemahaman budaya Papua," katanya.

Baca juga:

Enrico menyebut fenomena penjualan aksesoris berbulu cenderawasih sebagai bentuk hilangnya nilai sakral simbol adat. "Ketika benda budaya berubah menjadi barang dagangan, ia kehilangan makna asalnya," ucapnya.

Sebagai Kepala Museum Loka Budaya Universitas Cenderawasih, Enrico juga menegaskan bahwa lembaganya tidak akan menerima mahkota cenderawasih hasil sitaan aparat.

"Kami tidak bisa mengoleksi benda seperti itu karena bukan benda budaya asli Papua. Koleksi museum harus berusia minimal 50 tahun dan memiliki asal-usul yang jelas," ucapnya.

Enrico menyarankan agar lembaga konservasi memiliki galeri barang sitaan sendiri.

"BBKSDA bisa menggunakan barang sitaan itu sebagai sarana edukasi untuk menjelaskan undang-undang konservasi kepada masyarakat," katanya.

Bagaimana pandangan anak muda Papua?

Hormes Ulimpa, seorang pemuda asal Papua Barat Daya, yakin tren mahkota berhias bulu cenderawasih membuka celah terhadap perdagangan dan pemburuan burung tersebut.

"Sekarang waktunya kita melakukan evaluasi terhadap penggunaan mahkota berhias cenderawasih," ujarnya.

Sumber gambar, AFP via Getty Images

Evaluasi itu, kata Hormes, bukan untuk mengurangi nilai budaya, melainkan untuk menegaskan kembali siapa yang berhak memakainya dan bagaimana menjaga simbol itu tanpa merusak kehidupan aslinya.

"Kalau semua orang bisa memakainya, nilai simboliknya hilang. Dan kalau burung itu punah, maka hilang juga simbol budaya kita di Tanah Papua," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya peran generasi muda Papua dalam menjaga keseimbangan antara budaya dan konservasi.

"Kita, generasi Papua sekarang, tidak boleh diam. Masa depan cenderawasih tergantung pada kita," katanya.

Sumber gambar, AFP via Getty Images

Salah satu solusi yang ia tawarkan adalah membuat replika mahkota cenderawasih dari bahan buatan yang menyerupai aslinya. "Kita bisa jawab dengan bangga: 'Bukan, ini imitasi. Yang aslinya masih hidup di hutan.' Itu pembelajaran bahwa cenderawasih masih menari bebas di alam Papua."

Hormes juga menyoroti peluang ekonomi dari pelestarian. Ia mencontohkan masyarakat di Sorong yang kini beralih dari perburuan ke wisata alam.

"Mereka dapat penghasilan dengan mengantar wisatawan melihat burung itu di hutan. Tanpa membunuh pun, ekonomi tetap hidup," ujarnya.

"Cenderawasih bukan untuk dijual demi uang. Justru ketika kita biarkan dia hidup di hutan, dia memberi kita kehidupan lewat budaya, lewat alam, dan lewat kebanggaan kita sebagai orang Papua."

Baca juga:

Jefferson Wonda, pemuda asal Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, yang aktif dalam gerakan lingkungan, menilai peristiwa pembakaran mahkota berhias bulu telah cenderawasih membukakan mata banyak orang.

"Semua orang akhirnya terbuka matanya soal pentingnya menjaga cenderawasih dan budaya Papua," katanya.

Seperti Hormes, Jefferson juga menyinggung soal siapa yang berhak memakai mahkota tersebut.

"Cenderawasih itu burung sakral. Ia menyimpan makna budaya dari suatu daerah. Sekarang banyak anak muda tidak tahu lagi hal itu. Mereka pakai saja untuk menari atau karnaval, tanpa tahu maknanya dan asal budayanya," ujarnya.

Kalau hanya hiasan buatan dari kulit kayu atau bahan sintetis, katanya, itu bisa diterima.

"Tapi kalau bulu asli, apalagi dari burung yang dilindungi, seharusnya tidak boleh digunakan sembarangan bahkan untuk penghargaan pun sebaiknya dipertimbangkan dengan hati-hati," kata Jefferson.

'Perlindungan burung cenderawasih masih lemah'

Dosen Universitas Cenderawasih, Henderina Josefina Keiluhu, menilai perlindungan terhadap burung cenderawasih di Papua masih lemah, baik dari sisi kebijakan maupun kesadaran masyarakat.

Dia menyebut perburuan dan perdagangan ilegal menjadi ancaman terbesar bagi spesies yang dikenal sebagai "burung surga" itu.

"Ancaman terbesar itu perburuan. Masyarakat banyak yang berburu dan memperdagangkan burung cenderawasih, padahal ini jenis yang dilindungi oleh undang-undang," kata Henderina.

Henderina merupakan dosen Biologi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Cenderawasih. Sejak 2015, ia aktif meneliti dan mengajar mata kuliah Biokonservasi serta Ornitologi, bidang yang mempelajari kehidupan burung.

Hendrina kerap bekerja sama dengan BBKSDA Papua dan lembaga konservasi seperti World Wide Fund for Nature Program Papua.

Menurut Henderina, belum ada data pasti mengenai populasi cenderawasih yang tersisa di alam. Dari sekitar 27 jenis cenderawasih yang tersebar di Papua, sebagian besar urung diteliti.

"Kesulitannya banyak, mulai dari kondisi alam, peralatan yang terbatas, sampai waktu observasi yang panjang. Karena itu, data populasi yang akurat masih belum ada," ujarnya.

Hendrina berkata, hampir semua wilayah di Tanah Papua memiliki jenis cenderawasih yang berbeda.

"Misalnya cenderawasih kuning kecil ada di Jayapura, Biak, dan Manokwari, tapi tiap wilayah punya spesies khas," katanya.

Aturan perlindungan budaya Papua

Majelis Rakyat Papua kini tengah menghimpun aspirasi masyarakat untuk menata langkah ke depan. Lembaga ini berencana mendorong lahirnya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang mengatur perlindungan benda-benda budaya Papua.

"Siapa pun yang datang ke Papua harus menghormati benda budaya dan manusia pemiliknya, yaitu orang asli Papua," tegas Wakil Ketua II MRP, Max Abner F. Ohee.

Ia menambahkan, MRP juga sedang mempersiapkan pertemuan besar yang akan mempertemukan seluruh dewan adat dari delapan kabupaten dan satu kota dalam wilayah kerjanya. Pertemuan itu diharapkan menghasilkan kesepakatan bersama mengenai langkah hukum dan adat yang akan diambil.

Meski BBKSDA Papua sempat menyampaikan rencana pemberian denda adat berupa tomako batu, piring gantung, dan sejumlah uang, MRP belum menyetujui usulan itu.

"Kelompok masyarakat yang datang kemarin tidak punya kewenangan penuh untuk menerima denda adat tersebut. Kalau diterima tanpa melibatkan struktur adat lengkap, bisa menimbulkan masalah baru," kata Max.

Menurutnya, MRP tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. "Ini bukan masalah satu atau dua kelompok saja, ini menyangkut seluruh orang asli Papua. Kalau MRP salah langkah, kami bisa disalahkan juga," ujarnya.

Sumber gambar, AFP via Getty Images

Ohee menegaskan, koordinasi masih berjalan antara MRP, pemerintah daerah, dan masyarakat adat. Mereka berupaya menyelesaikan persoalan ini secara bermartabat dan menyeluruh.

MRP juga berencana menggandeng Dinas Kebudayaan, pemerhati budaya, dan aktivis kebudayaan untuk menyusun rancangan Perdasus tentang perlindungan atribut budaya Papua. Rancangan tersebut akan diserahkan kepada Gubernur dan DPR Papua untuk dibahas lebih lanjut.

"Harapan Gubernur juga sejalan. Beliau meminta agar MRP segera menyiapkan Perdasus tentang perlindungan hukum terhadap atribut budaya, terutama yang berkaitan dengan burung cenderawasih," ujar Max.

Ia juga meminta agar pemerintah daerah memberi perhatian lebih pada bidang kebudayaan, bukan hanya pembangunan fisik atau ekonomi. "Budaya adalah kekayaan dan identitas bangsa yang harus dijaga dengan pembiayaan dan perhatian khusus," kata Max Ohee.

Reportase oleh wartawan di Papua, Ikbal Asra. Riset arsip oleh jurnalis BBC, Abraham Utama