中共建黨百年:女性從「能頂半邊天」到回歸家庭建設和諧社會

圖像來源,VCG/getty images

- Author, 梓鵬

- Role, BBC中文記者

中共建黨百年,特別是中共建政後,中國女性的黨內及整個社會地位有升有降,在男女平權方面,因發聲空間被壓縮,女性地位反而出現回落。

中共建政初期,女性地位得到提升和改善。在毛澤東時代,女性被賦予「可以頂半邊天」的角色,「大躍進」和「上山下鄉」時期,女性承擔和男性同樣的體力勞動,女性的公共社會地位得到認可。

與此相比,改革開放後,中國進入市場經濟,收入上整體落後於男性,女性社會地位下降;而進入21世紀後,在中國政府回歸家庭的號召下,女性成為家庭維穩的中堅力量,社會角色被邊緣化。

與舊社會相比,新中國成立後女性地位提高

從中共建黨到建政過程中,許多女性的貢獻和地位得到認可和尊重。例如1925年加入中共的鄧穎超,在黨內享有高威望,是鄧小平主政時期的"中共八大元老「之一。也是第十一屆、第十二屆中央政治局委員。中共建政後,宋慶齡擔任中國的國家名譽主席,官媒肯定其在國共合作、聯俄聯共、團結抗戰、攜手建國、共商國是、共築和平等重大歷史事件中的貢獻。

1949年新中國成立後「男女平等」被寫進憲法,從法律上認可女性地位。除此之外,1950年中國通過的第一部婚姻法規定「廢除包辦強迫、男尊女卑、漠視子女利益的封建主義婚姻制度。實行男女婚姻自由、一夫一妻、男女權利平等,保護婦女和子女合法權益的新民主主義婚姻制度。」

女性被允許自由離婚,對經歷過舊社會的女性來說,這是改變人生的重大決策。

建國初期,中共對妓女進行改造。1949年的北京,有237家妓院被關閉,1303名妓女被送進生產教養所改造。此後上海等地效方,妓女改造波及全中國。

彼時民間流傳的「舊社會將人變成鬼,新中國將鬼變成人」則貼切概括了妓女改造的情況。

毛澤東時代:「婦女能頂半邊天」

圖像來源,Xinhua

新中國成立後的第8年,1957年全社會高舉建設社會主義的大旗,力求全面解放婦女,進入婦女大躍進時期。

中共領導人毛澤東更引用「婦女能頂半邊天」的說法,提倡女性與男性一樣進行勞動生產,一同建設社會主義。

「婦女能頂半邊天」在當時指女性潛力巨大,凡是男性能做到的,女性也一樣可以。在中國某些地區,甚至出現「一人要頂兩人幹,婦女要賽過男子漢」的口號。

山東姑娘郝建秀因摸索出改進整個紡織業產量,而受到時任中共領導人毛澤東的接待。郝建秀也成為「鐵姑娘」典型中的一員。彼時「鐵姑娘」被認為是對女性堅毅品格的讚譽。但這同時也是建國後,女性去性別化參與生產建設的例證。

郝建秀後來受中共培養成為正部級官員,是為數不多的女性高官, 彰顯中共對」鐵姑娘「的認可。

在當時紅紅火火的平權運動和建設國家中,女性在家庭中承擔的責任和貢獻卻被忽略。

中國在人民公社時期曾採用「工分」作為分配製度,工分既衡量社員參加集團勞動數量與質量的尺度,也是分配勞動報酬的依據。

專注研究現代中國的歷史學家賀瀟(Gail Hershatter) 認為:「一方面,她們走出家庭,學新技能,賺工資或者工分,比過去有更寬闊的社交圈。給女性帶來不少好處。」

另一方面,她們做的是內外雙份工。因為她們完成工廠或集體的工作後,回家還要為一家老少做衣服和鞋子,晚上做所有的家務,養育大家庭。

新中國成立後,中國政府鼓勵生育,出現第一波嬰兒潮。從1949年到1953年間,中國的第一次人口普查顯示,中國的人口新增一億人。許多生育多的女性被授予「英雄母親」、「光榮母親」的稱號。

在毛時代,除了參與建設社會主義,女性還要養活多子女家庭,解決他們的吃飯穿衣問題,照顧家中老人。這些看不見的勞動自然而然地落在女性身上。

賀瀟說:「從來沒有真正談論過(獨自)照顧家庭(給女性帶來)的負擔有多大。」

女知青去性別化 :「鐵姑娘」與男性比著幹

圖像來源,AFP

知青王琴(化名)是「生在新中國,長在紅旗下」的一代,在毛澤東的號召下,作為「能頂半邊天」的女性, 她也加入上山大軍,與男知青幹一樣的活。

從20世紀50年代開始,為緩解城市的就業壓力,毛澤東發出「農村是一個廣闊的天地,到那裏是可以大有作為的」,「知識青年到農村去,接受貧下中農的再教育,很有必要」的指示,中國政府組織大量城市「知識青年」離開城市,在農村定居和勞動的群眾路線運動。

從1968年開始,「上山下鄉」政策開始在中國全面鋪開。城市知青建設農村的熱情燒到王琴家時,已是1974年,屬於該運動的末期。

王琴當年21歲,戴著紅袖章的紅衛兵在六月天來家裏勸母親支持女兒下鄉。母親哭得淚眼婆娑,依依不捨。城市青年下鄉後,戶口隨遷至農村。這意味著,女兒的身份要從城裏人降格為鄉下人,再返城則難上加難。這是改變女兒一生的決定。母親把王琴的戶口本緊緊拽在手裏。

「我當時一把就把戶口本搶過來。勸母親說我是年輕人吃得又多,又要吃油葷。不下鄉賴在家裏做什麼?」

於是王琴和另外63名知青一同來到中國西南地區的某個農場。她說當時家裏吃飯都成問題,不下鄉就得餓死。下鄉時,32對男男女女被安排在同一個農場幹活。組織希望這30對在田間地頭朝夕相處的青年,可以在農村扎根安家。

王琴回憶說,在養有60多頭豬、十幾只雞和很大耕種面積的農場裏,女知青和男知青幹一樣的活,挑同樣重量的豬糞,同樣未經培訓後就敢開拖拉機: 「那時候覺得男女還是平等,你做多少,我做多少。做少了還會受批評。大家都很積極,每天想著加油幹,幹完了才可以收工。」

在全國各地的女性熱火朝天投入田間地頭的同時,中共樹立女性典型以鼓勵全國女性投身生產。山西大寨村的「鐵姑娘」郭鳳蓮和別的鐵姑娘們「玩命幹,比著幹」,將大寨村樹立成全國農業生產的典型。「只有靠勞動才能解放自己。」中國媒體引述郭鳳蓮對那段農業生產歷史的評價。她們幹著勞動強度和男人一樣的重體力活,「她們的精神卻是自由的」。

在下鄉七年時間裏,王琴的同伴們有22對成功自由地組合家庭。剩下20人的命運,被1977年復出的中共領導人鄧小平恢復高考的決定改變。否則他們的下半生會繼續呆在農村。

圖像來源,AFP

計劃生育和市場經濟雙重夾擊下的女性

1981年,王琴回城被分配到鞋廠做女工。「那個時候同工同酬」,王琴一周工作六天,每天工作八小時,一個月賺33元人民幣工資。但與她一同返鄉的其他知青被分配到事業單位,他們現在的退休金是她的兩倍。

她認為這不公平,因為都是城裏人下鄉,下鄉時與男同伴做一樣的活,幹一樣的工時。憑什麼他們返鄉時就分配得更好?「任何年代,都有不公平。反正改變不了,只有認了。」 王琴眼裏不平等的退休金直接影響到她的生活質量。她說退休金高的同伴去高檔餐廳聚餐時,她就在家自己泡茶;別人開私家車出行,她就坐公交車。

1980年代,也是美國留學生賀瀟來到中國與中國同學討論男女平等的時代。中國同學告訴她,中國憲法規定,男女平等。但她和同學的對話好像在平行時空,中國同學並不理解什麼是男女平等,也未深究。她則關注男女平等如何實施。

上世紀80年代初,中國正開始改革開放,鼓勵民營經濟發展,大量的農村女工來到中國沿海城市開始「追夢」。計劃生育也進入嚴格實施的頭幾年。因重男輕女的小農思想,許多家庭和母親在看到胎兒鑒定結果是女嬰後決定做流產手術。

中國官方數據顯示,1981年新增女嬰數量減少23萬;1980年代官方拒絶公布新增男女嬰性別比。人口學者的研究顯示,計劃生育政策實施後中國少出生約2500萬到3000萬女嬰。

圖像來源,Getty Images

1980年王琴生下男嬰,因計劃生育政策要求,她只能生一個小孩。她說後來也懷過第二胎,但因為已經返城工作,不能再多生,就被迫墮胎。細節王琴不願多說。

她說身邊在事業單位懷上二胎的女性朋友,要麼放棄工作保小孩,要麼就換個地方生小孩,然後不再工作,做家庭主婦。

30年後,當年的計劃生育政策的影響已經顯現。2021年的人口普查結果顯示,中國人口出生率下降,人口出現負增長。男性人口比女性人口多出3000萬。

30年後,賀瀟在美國加利福尼亞大學聖克魯斯校區任歷史教授,主要研究現代中國、性別和勞工等議題。她認為計劃生育政策造成許多女嬰死亡就是決策時不考慮性別因素的完美例子。

她說(中國)國家層面並未直接要求扼殺女嬰,但生男孩顯然更符合個體家庭利益,在以家庭為生產單位的大背景下,在經濟上他們需要男孩。拋棄女嬰的後果是造成人口結構失衡。

賀瀟說:「因此,在這種政策下,對個人家庭有利的東西對整個社會來說是有害的。」

表面上,嚴格的計劃生育解放大量農村女性,他們來到城市, 成為農民工,日復一日地在工廠流水線重覆同樣的動作,或者從事低收入的家政清潔工作。

與此同時,一部分不甘的女性選擇進入洗浴店等場所從事性工作。中國的色情行業從20世紀80年代開始死灰復燃並得到蓬勃發展, 規模比解放前更大。但賣淫女性被貼上「墮落、骯髒」的標籤。

賀瀟評論稱,改革開放為農村女性提供新機會,很多人走出農村,改善物質狀況和社會地位,但同時也帶來新矛盾。

這些女性中有很多人有很多夢想,她們來到出口加工區追求自己的夢想;另一方面,她們經常發現,這裏有很多剝削,工作艱辛並危險,在某些情況下,賣淫還受到當局和各種黑惡勢力的盤剝。

她認為:「賣淫是女性謀生的另一種方式。在一個極度歧視性的情況下,對許多人來說,她們的謀生選擇有限,性工作是能得到最好報酬的工作,比其它工作更有利可圖。而且買淫不像在生產電池的工廠中與危險材料打交道那樣艱難。」

圖像來源,Getty Images

中國社科院社會學所教授李銀河是中國為數不多的性學研究者之一,更是中國少數公開支持賣淫合法化的學者。她認為中國存在大規模的性服務業說明,一是社會的貧富分化下這個行業是有市場的——富人掏錢,窮人提供服務;二是男女不平等,在賣淫業中,女性人數超過90%。所以,這還是一個男女不平等問題。

90年代,中國開展大範圍取締色情業的做法。掃黃一度嚴厲到槍斃洗浴中心的老闆、妓院老闆等人,但這都沒能止住賣淫業發展。

直到跨入21世紀這個行業仍在蓬勃發展。2014年,中國廣東政府不得不出動6000多名警力,歷時三個月對廣東的色情業進行掃黃行動。其中被民間稱為「中國性都」的東莞市首當其衝。東莞也是珠三角的工業重地,外貿工廠和港澳投資在這里扎推,向世界出口中國造產品。

進入21世紀:維穩需要,中共號召女性回歸家庭

圖像來源,Getty Images

也許是看到60年代上一輩人的命運和辛勞和不斷上升的生活、教育成本, 進入21世紀後,適齡育齡的中國女性不願結婚和生育。中共在2016年正式結束計劃生育政策,全面放寬二胎政策,但政策放開後並未見效。

在本就有職場天花板的中國就業市場上,二胎育齡女性面臨比一胎時代更嚴重的職場歧視,有一些職場女性為了職場晉升順利不得不跟公司簽下不生育或者晚育的承諾書。而單個家庭更面臨住房、醫療和教育等撫養壓力,二胎的到來讓不少女性望而卻步。

接著2021年,政策再次將生育限制放寬至三胎。即使如此,在中國的互聯網上,對放寬三胎政策的嘲諷聲不絶於耳。年輕的女性們選擇「躺平」,把國家的「號召」當耳邊風,左耳進右耳出。

賀瀟評論說,現在中共需要女性的勞動力來建設穩定、繁榮的社會。 「中國正給女性施壓要求她們回歸家庭。中央政府認為社會穩定取決於家庭。家庭要強大,就需要女性回歸家庭支持養家的人。而這個人通常是家中的男性。」

「毛時代還會號召女性出來建設社會主義」,「中國從國家層面宣稱家庭是穩定社會的基石,現在中國正推動更傳統的分工。就像清代的做法一樣,認為女性存在的目的是為了讓家庭穩定和強大。 」

女性聲音缺失

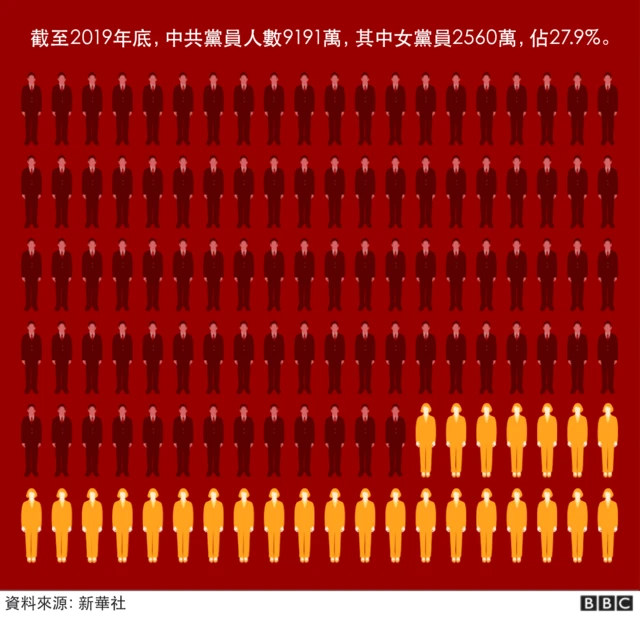

在中共建黨百年的歷史上,只有八位女性曾經進入中共政治局,其中還有兩位是候補或候任政治局委員。過去一個世紀中共黨員人數從1921年的50多名,發展到2019年底的9千萬人。曾經能頂半邊天的女性,如今在中共的佔比只有27.9%。更從未有女性進入過中共最高決策機構:中央政治局常委。

即使在2007年福布斯「世界最有權力女性」排行榜中名列第二的吳儀也未能進入中共政治局常委。吳儀有「鐵娘子」之稱,是中國對外經貿談判的專家,主政時期分管對外經貿和衛生領域。

女性入常之難,如今還無人創造歷史。而即使女性進入政治局後,成為「黨和國家領導人」在政府工作中分管的也是被外界解讀為無足輕重的職位。

中共第十八屆政治局委員劉延東在中國政府官至國務院副總理,分管教育、科技、文化和體育,被認為是「花瓶」作用。

其繼任,即現任國務院副總理孫春蘭,也是中共政治局委員,她也在政府分管教育文化等領域。

中共頂級決策層缺乏女性聲音和女性無法突破天花板進入最高決策層,這好像是一個無解的題。

賀瀟說這是一個「雞生蛋蛋生雞」的問題。「領導層中沒有女性,因為讓女性擔任要職和重責不是優先事項。因此,領導層中沒人為女性賦能發聲。通常社會運動會在這方面施加一些壓力。但比起毛澤東時代和改革初期,中共對運動的容忍度更低。」

2015年,中國的「女權五姐妹」本想在婦女節前策劃舉行反對公交車性騷擾的公眾維權活動,卻被以「尋釁滋事」罪抓捕並拘留。她們曾發起「佔領男廁所」、「帶血新娘」等街頭活動試圖就日常的性別不平等和女性話語權等問題向當局提建議。

在國際輿論的壓力下,他們被拘留數月後被允許「取保候審」。從此中國再難看到能再次上街的女權運動。當女權轉向網絡後,她們的公眾號和豆瓣小姐被關閉和炸號。發聲空間被進一步壓縮。

「這非常不幸,我認為正是社會壓力和國家反應之間的相互作用,為社會變革開闢越來越多的空間。這個問題不是中國獨有,但中國現在的情況是,幾乎不可能做很多事情來解決問題。」

但賀瀟也從中國年輕一代身上看到希望。「他們懷揣各種想法,非常精通社交媒體,這意味著他們的想法會在被從網絡上刪除或者關閉之前傳播一段時間。」

中國普通大眾習慣用自己的方式與政策制定者周旋,也許他們並不是走上街頭拉橫幅的一員,也許他們也不會在網絡發聲。但近年來不升反降的出生率和不斷推遲的初婚年齡,已經說明女性的決定:她們不願被當作生育機器,不願子宮被別人控制,不願回歸家庭。