Musisi Aceh yang karyanya dibredel militer di tengah konflik bersenjata - ‘Disangkakan kita jadi propaganda GAM’

Konflik bersenjata di Aceh pada 1976-2005 yang merenggut puluhan ribu nyawa, tak hanya mengakibatkan trauma mendalam bagi warga Aceh, tapi juga diwarnai dengan represi di bidang musik. Sejumlah lagu karya seniman lokal dibredel oleh otoritas militer kala itu.

Reformasi pada 1998 menjadi tonggak sejarah tumbangnya Orde Baru. Seniman lokal Aceh yang turut dalam euforia lengsernya pemerintahan Soeharto, menciptakan lagu sebagai medium kritik sosial.

Namun, ekspresi para seniman tersebut disambut dengan pembredelan lagu-lagu karya mereka oleh oleh penguasa darurat militer. Kala itu, warga Aceh berada di tengah kemelut pertikaian antara militer Indonesia dan kelompok pro-kemerdekaan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Sejumlah musisi dipanggil, dimintai klarifikasi, disusul dengan razia terhadap sejumlah kaset. Salah satu dari mereka adalah Yusbi Yusuf.

Lagu karyanya dituding berbau propaganda gerakan pro-kemerdekaan. Padahal, lagu itu dimaksudkan untuk mengkritik kondisi sosial di Aceh kala itu.

"Aceh ini sudah menjadi negeri 'bebas' istilahnya. Tidak ada lagi hukum, kasih sayang, tidak ada lagi sosial, segala macam. Tetapi tetap yang disangkakan kepada kita bahwa kita menjadi propaganda GAM," ujar Yusbi Yusuf kepada Rino Abonita, wartawan Aceh yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

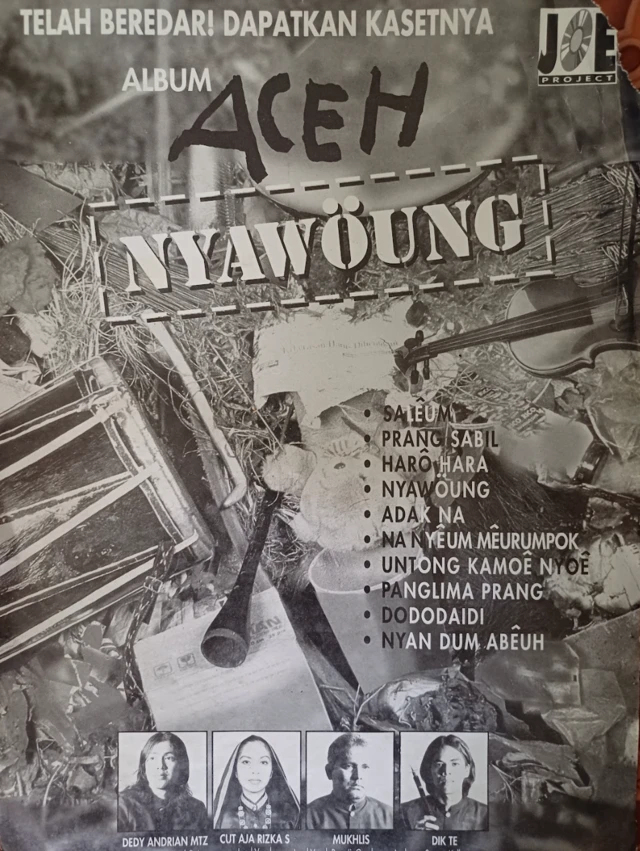

Musisi lain yang merasakan pengalaman tak mengenakan itu adalah Cut Aja Rizka. Kala itu, dia menjadi bagian dari sejumlah musisi Aceh dalam proyek album pada tahun 2000.

Album ini fenomenal lantaran hadir di tengah pergolakan, ketika warga Aceh masih terbenam dalam suasana kegagalan referendum yang terjadi setahun sebelumnya.

Namun, ribuan kaset pita album yang diedarkan di Aceh pada waktu itu telah melampaui kegunaannya sebagai media hiburan.

Album tersebut tidak merujuk pada nama grup musik tertentu dan dirilis dengan judul merujuk dari salah satu lagu dalam album itu, yakni Nyawöung.

Salah satu lagu yang ada di album tersebut, “Dododaidi” kelak dijadikan sebagai soundtrack oleh sebuah stasiun televisi swasta setelah tragedi gempa dan tsunami di Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004.

Gejolak batin

Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.

Klik di sini

Akhir dari Whatsapp

Cut Aja Rizka berusia 29 tahun saat dirinya diminta untuk bergabung di dalam proyek album Nyawöung oleh Jauhari Samalanga alias Joe, otak di balik proyek ini.

Ada sepuluh lagu di album itu, tiga di antaranya dibawakan oleh guru tari kelahiran Aceh yang kini berdomisili di Jakarta itu. Lagu-lagu itu bertajuk “Haro Hara”, “Panglima Prang” dan “Dododaidi”.

Tujuh lagu lain dilantunkan Mukhlis, penyanyi Aceh dengan karakter suara khas yang meninggal pada 2003 silam.

Kali pertama mengumandangkan suaranya di depan mikrofon ketika rekaman, batin Cut Aja Rizka berkecamuk.

"Awal pertama itu, kawan-kawan bilang jangan terlalu emosi," ujar Cut Aja Rizka, kepada Rino Abonita, wartawan di Aceh yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, September silam.

Lirik salah satu lagu yang dia nyanyikan waktu itu telah menghanyutkan Cut Aja Rizka ke dalam kenangan yang tidak disukainya.

"Kalau diingat saja rasanya berat. Jadi sedih, apalagi ketika itu tahun 2000-an. Jadi memang sensitif sekali rasanya," imbuhnya.

Gejolak batin yang dirasakan oleh Cut Aja Rizka cukup beralasan.

Sumber gambar, Dok pribadi

Nyawöung digarap selama kurang lebih tiga bulan pada 2000, tak lama setelah sejumlah peristiwa berdarah terjadi di Serambi Makkah pada 1999.

Keputusan menjadikan dirinya sebagai vokalis utama untuk lagu berjudul "Haro Hara" waktu itu bagi Cut Aja Rizka merupakan beban moral.

"Lagu Haro Hara ini menceritakan langsung peristiwa yang terjadi, walaupun memang tidak diceritakan syairnya secara panjang atau dijelaskan, cuma disebut tempat saja, tetapi kita langsung terbayang," tutur Cut Aja Rizka.

Dalam bahasa Aceh, haro hara berarti huru-hara. Lagu ini mengisahkan Aceh yang tengah dicabik-cabik oleh konflik bersenjata, serta diwarnai dengan sejumlah kasus pembantaian yang dilakukan militer Indonesia.

“Haro Haro” memotret empat tragedi kemanusiaan di Aceh. Tiga di antaranya terjadi berturut-turut pada 1999.

Empat peristiwa itu, Tragedi Arakundoe yang terjadi pada 3 Februari 1999, Simpang KKA terjadi pada Mei 1999, Peristiwa Tengku Bantaqiah pada Juli 1999 dan Rumoh Geudong.

Berdasarkan catatan KontraS, pembantaian Arakundoe terjadi di Idi Cut. Dalam perisitwa ini, tentara menembaki kerumunan penduduk yang baru saja pulang setelah mengikuti tabligh akbar pada dini hari.

Baca juga:

Tak sampai di situ saja, tentara kemudian menenggelamkan warga yang meninggal – yang sebelumnya dimasukkan ke dalam karung goni – ke dasar sungai dengan diikat oleh pemberat.

Menurut data KontraS, jumlah korban jiwa dalam peristiwa Arakundoe mencapai 28 orang, delapan di antaranya ditemukan di sungai Arakundo.

Dalam buku Aceh, Damai dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu (2006), KontraS juga mengungkap bahwa peristiwa tersebut berjalin kelindan dengan operasi militer gabungan 'Operasi Wibawa' yang berlangsung sejak 2 Januari 1999.

Beberapa bulan setelah itu, Peristiwa Simpang KKA terjadi pada Mei.

Komnas HAM mencatat peristiwa Simpang KKA dimulai saat pasukan dari Detasemen Arhanud Rudal 001 Pulo Rungkon menembakkan peluru ke arah kerumunan warga yang sedang menggelar unjuk rasa. Mereka terkonsentrasi di simpang KKA, Aceh Utara.

Puluhan orang dinyatakan tewas dalam peristiwa di hari yang mencekam tersebut.

Apa yang terjadi di Simpang KKA telah diakui secara resmi oleh Presiden Jokowi sebagai pelanggaran HAM berat, bersama 11 peristiwa lainnya – dua di antaranya adalah Rumoh Geudong dan Jambo Keupok – awal tahun lalu.

Ini merupakan manifestasi Keppres No. 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu.

Beleid tersebut diikuti pula dengan Keppres No. 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat, dan Inpres No. 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Tim PPHAM.

Sumber gambar, Amnesty International

Adapun pembantaian yang menimpa Tengku Bantaqiah, keluarga, dan puluhan muridnya berlangsung di sebuah dayah atau pesantren terpencil di tengah lembah pegunungan Beutong Ateuh Banggalang dua bulan setelah Peristiwa Simpang KKA.

Data KontraS mengungkap bahwa operasi militer menyasar dayah Tengku Bantaqiah dilangsungkan di bawah komando Korem 011/Lilawangsa bersama dengan Batalyon 328 Kostrad.

Selain Tengku Bantaqiah dan putranya Usman Bantaqiah, sebanyak 54 santri meregang nyawa dalam peristiwa tersebut.

Kasus ini dinyatakan selesai oleh negara melalui mekanisme pengadilan koneksitas pada April 2000.

Pelaku yang divonis bersalah hanyalah para tentara yang ada di lapangan saat itu, tetapi tidak pernah menyentuh rantai komando serta motif di balik pembantaian tersebut, demikian pernyataan KontraS.

Peristiwa-peristiwa yang mencekam itu membuat Cut Aja Rizka harus melakukan pengambilan vokal lagu "Haro Hara" beberapa kali karena dirinya tidak mampu mengontrol emosi.

"Terasa saya seperti marah-marah saat menyanyikannya. Saya enggak sadar," akunya.

Sumber gambar, AFP

Lirik lagu "Haro Hara" turut menyinggung tentang Rumoh Geudong, rumah tradisional Aceh yang dirampas militer Indonesia pada awal 1990-an, kemudian dijadikan pos satuan taktis dan strategis (Pos Sattis).

Banyak warga Aceh yang ditahan di sana dengan tuduhan terlibat gerakan kemerdekaan, disiksa dan dihabisi.

Rumoh Geudong dibakar massa pada Agustus 1998, kini sebagian besar bangunannya telah rata dengan tanah sejak dijadikan sebagai titik 'kick off' penyelesaian nonyudisial 12 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia pada Juni 2023.

Hingga saat ini, tidak pernah ada angka pasti terkait berapa jumlah orang yang disiksa dan meninggal dunia di kamp konsentrasi 'Rumoh Geudong'.

Rumoh Geudong berada di Pidie, tempat kelahiran Cut Aja Rizka. Namun sewaktu bergabung di dalam proyek Nyawöung, dia sudah tercatat sebagai warga Jakarta.

Kendati tidak mengalami secara langsung pengalaman mengerikan di Rumoh Geudong, Cut Aja Rizka merasakan pengalaman tak mengenakkan di masa mudanya dan berdampak pada kondisi mentalnya.

Sumber gambar, Amnesty International

Ia masih berada di Aceh di awal-awal pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM), ketika operasi kontrapemberontakan oleh militer terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mulai berlangsung dan menyasar setiap orang tak pandang bulu.

Laporan Amnesty International berjudul Indonesia: “Shock therapy”: Restoring order in Aceh 1989-1993, yang dirilis pada tahun 1993 memperkirakan sekitar 2.000 warga sipil, termasuk anak-anak dan orang lanjut usia, telah dibunuh oleh tentara Indonesia di Aceh atau dekat provinsi itu sejak tahun 1989.

Beberapa korban di antaranya dieksekusi di depan umum, yang lainnya tewas dibunuh secara diam-diam.

Tubuh mereka yang membusuk, dalam beberapa kasus, dibuang dengan kondisi telah dimutilasi dan sengaja diletakkan di tempat-tempat umum sebagai peringatan.

Laporan tersebut juga menyebut bahwa sebagian besar korban adalah penduduk desa biasa yang tinggal di daerah yang diduga terdapat aktivitas pemberontakan di dalamnya—khususnya di Kabupaten Aceh Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur.

Pemandangan ketika mayat-mayat tak dikenal teronggok secara mengenaskan di tempat-tempat umum ikut disaksikan oleh Cut Aja Rizka yang saat itu tinggal di kawasan Keramat Luar, Sigli, ibu kota Pidie.

"Ketika kami belajar di Sekolah Menengah Atas (SMA), tiba-tiba orang kampung ramai di belakang sekolah, ternyata ada mayat dilempar di situ dengan wajahnya yang dibenamkan ke kotoran kerbau," tutur Cut Aja Rizka dengan nada suara yang terdengar berat.

Sumber gambar, JEWEL SAMAD/AFP

Waktu itu, Cut Aja Rizka menolak ajakan teman-temannya pergi ke belakang sekolah untuk melihat mayat tersebut.

"Ada beberapa taman yang lihat mereka langsung cuci muka, berdoa, terus kita belajar lagi," sambungnya.

Kendati tidak melihat secara langsung, Cut Aja Rizka sebenarnya ikut didera dengan ketakutan juga dihantui mimpi buruk berhari-hari kemudian.

Ia trauma terhadap cerita tentang mayat-mayat yang dibuang di pinggir jalan dan selalu berusaha menghindari lokasi mayat-mayat tersebut pernah ditemukan.

Suatu hari sepulang dari mengikuti acara menari yang digelar di padepokan bupati, ketakutan Cut Aja Rizka terjadi juga.

Kendaraan berisi rombongan penari dari ibu kota terpaksa berhenti karena keramaian yang tiba-tiba memusat di pinggir jalan yang dilewati oleh mobil tersebut.

Sesosok mayat baru saja ditemukan.

Baca juga:

"Baru saja ditembak, darahnya masih segar. Mau enggak mau, karena kaget [jadinya] terlihat," kata Cut Aja Rizka.

Saban hari ia juga mendengar pelbagai cerita mencekam termasuk tentang tetangganya yang dibawa paksa oleh tentara.

Setamat SMA, setelah bersusah payah melewati proses birokrasi yang kompleks dan berbelit-belit, Cut Aja Rizka dan keluarga akhirnya bisa hijrah ke Jakarta.

Adapun nomor lain yang dibawakan oleh Cut Aja Rizka berjudul “Dododaidi” dan “Panglima Prang”.

“Dododaidi” sejatinya adalah ninabobo atau lagu pengantar tidur bagi masyarakat Aceh, lekat dengan sejarah masa lalu Aceh yang dibaluri oleh perang tak berkesudahan.

Oleh karena itu, “Dododaidi” menanamkan semangat agar si anak menerima situasi perang dengan ikut serta turun ke medan palagan ketika kelak dewasa.

Sumber gambar, Dok. Cut Aja Rizka

"Syairnya itu kan (Dododaidi) meninabobokan anak berdoa untuk anak semoga kelak dia menjadi anak yang berani membela bangsa dan negaranya," jelas Cut Aja Rizka.

Kondisi Cut Aja Rizka, yang pada waktu proses rekaman album Nyawöung sedang mengandung anak pertamanya, secara tidak langsung membuat dirinya sedikit melankolis.

"Cukup menyentuh bagi saya seorang ibu. Mungkin [usia kehamilan saya] masih tiga bulanan. Jadi bikin lebih sensitif jadinya," ujar Cut Aja Rizka.

Sementara itu, lirik lagu berjudul “Panglima Prang” berisi kisah tentang kepulangan sang panglima perang yang disambut haru di seluruh negeri.

Syair dalam kaset tua

Jauhari Samalanga, orang yang memprakarsai proyek Nyawöung, mengatakan sebagian besar lagu dalam album tersebut merupakan kopian dari syair yang ditemukan secara tidak sengaja dalam sebuah kaset tua.

Syair-syair di dalam kaset anonim yang dibelinya di sebuah toko loak di Aceh Tengah itu terdengar dilantunkan tanpa iringan alat musik.

Dalam pembuatan album Nyawöung, pria yang akrab dipanggil Joe itu tetap mempertahankan irama syair tersebut tetapi dengan balutan musik jazz dan rock.

Adapun judul lagu yang dimaksud yakni “Prang Sabil”, “Nyawoung”, “Nanyeum Meureumpok”, “Panglima Prang”, dan “Nyan Dum Abeuh”.

Joe Samalanga cs kelak tahu bahwa orang yang menendangkan syair “Nyawoung” dalam kaset tua tersebut – yang juga menjadi titik tolak atau benang merah dari proyek tersebut – bernama Di Husein.

Menurut cerita Joe, Di Husein adalah guru mengaji yang senang melantunkan syair di depan murid-muridnya selepas mengajar.

Sayangnya, Joe tak pernah berhasil melacak jejak Di Husein dan keluarganya.

Lagu-lagu di dalam album tersebut sebenarnya juga terinspirasi dari syair kuno yang selama ini beredar dalam tradisi tutur masyarakat Aceh.

Nurdin Daud, mantan dosen Cut Aja Rizka yang berperan besar dalam memutakhirkan konteks dari syair-syair tersebut, terutama untuk lagu “Haro Hara” dan “Dododaidi”.

Sebagian besar proses penggarapan album Nyawöung dilangsungkan di Jakarta dan digadang-gadang digarap secara profesional dengan bujet lebih dari Rp150 juta.

Sumber gambar, Rino Abonita

Selain Cut Aja Rizka yang mengisi vokal, musisi lain yang terlibat dalam penggarapan album ini yaitu, Mukhlis yang juga mengisi vokal, rapai, dan genderang. Ada juga Dedy Andrian selaku pengarah dan gitaris, T. Karnosi selaku peniup serune kalee, dan Momo sebagai kibordis.

Nyawöung mengusung konsep musik kontemporer, yang secara instrumental bermandikan alat musik tradisional, seperti serune kalee (sejenis seruling), rapai yang merupakan perkusi, dan genderang.

Joe Samalanga sengaja memberi porsi yang cukup besar kepada alat-alat musik tradisional Aceh di dalam proyek tersebut sebagai wujuh kegelisahannya. Sebab, alat musik tradisional saat itu perlahan mulai ditinggalkan.

Pada sampul album Nyawöung, tampak sejumlah alat musik tradisional itu dicampakkan ke tempat sampah.

Adapun tulisan kata “Aceh” yang tertera di sampul album itu adalah hasil karya dari bocah berusia lima tahun – anak dari desainer sampul album – yang menulis kata itu dengan spidol merah.

Joe kemudian mengirim dua sampel lagu bertajuk “Saleum” dan “Haro Hara” ke beberapa radio di Aceh untuk mendengar respons pendengar.

Pada 2000, sekitar 5.000 kaset Nyawöung mulai didistribusikan secara bertahap melalui bantuan keluarga Joe di Aceh.

Sumber gambar, Rino Abonita

Joe Samalanga cs tidak pernah mengira bahwa kaset yang dirilis di bawah label Joe Project itu moncer di pasaran.

"Kita memang bukan menjadikan kaset itu sebagai komersil, tetapi bagaimana kaset itu sampai ke masyarakat. Itu saja harapan kita waktu itu," tegas Joe Samalanga di Banda Aceh, September lalu.

Joe dan musisi lain yang terlibat tidak pernah mengira bahwa kaset yang terbit di bawah label Joe Project itu laku keras.

Respons masyarakat Aceh ternyata jauh melampaui ekspektasi, pada edisi cetakan pertama sebanyak 5.000 kopi ludes dan akan dicetak ulang sebanyak 3.000 kopi, sebut berita yang dikliping oleh Joe Samalanga.

Lagu-lagu dalam album Nyawöung menjadi proksi yang menghubungkan emosi para pendengar dengan situasi politik kala itu yang masih diwarnai oleh huru-hara konflik bersenjata.

"Saya juga enggak menduga, saya enggak tahu bahwa pengaruhnya bisa besar seperti itu," ujar Joe.

Razia dan pemanggilan oleh militer

Dia mengaku bahwa animo serupa bahkan muncul dari beberapa petinggi GAM di Aceh, suatu hal yang langka terjadi waktu itu.

Omongan Joe Samalanga bukan isapan jempol.

Hal ini terkonfirmasi dari salah satu mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bernama Jamaluddin bahwa Panglima GAM wilayah Aceh Besar, Ayah Muni, waktu itu mengirimi ucapan terima kasih kepada manajemen Joe Project melalui alamat email yang tertera di sampul kaset.

"Isinya, terima kasih telah berkarya yang terbaik buat Aceh," ungkap Joe.

Beberapa eks kombatan GAM juga terkonfirmasi suka mendengarkan lagu-lagu dalam album Nyawöung sebagai penambah spirit sebelum terjun ke medan palagan.

Akan tetapi, muatan lirik dari lagu-lagu di album itu ternyata merisak otoritas militer di Aceh.

Setelah album Nyawöung dirilis dan mulai diputar di pelosok Aceh, Joe mulai menerima kabar bahwa album tersebut menjadi target pemberangusan. Razia kaset Nyawöung mulai dilancarkan di toko-toko kaset di sejumlah daerah di Aceh.

"Misalkan di Pidie, bagaimana kaset-kaset [Nyawöung] itu dicabut dari toko-toko, kemudian di Bireuen, sampai ke Langsa," sebut Joe Samalanga.

Sumber gambar, Hidayatullah

Situasi kian memanas ketika mulai terjadi pemanggilan terhadap sejumlah produser dan penyanyi oleh otoritas militer.

Selain album Nyawöung, sejumlah lagu yang dibawakan oleh seniman lokal Aceh turut disorot otoritas militer.

Pemanggilan para penyanyi, produser, dan pencipta lagu, berlangsung hanya beberapa bulan setelah Megawati Soekarnoputri – yang saat itu menjabat sebagai presiden Indonesia – mengesahkan pemberlakuan Darurat Militer (DM) di Aceh pada 19 Mei 2003.

Tujuan pemanggilan itu untuk membicarakan perihal penyensoran lagu-lagu sebelum terbit ke pasaran yang kala itu akan diterapkan di Aceh, kata Joe.

"Setiap lagu-lagu yang mau diproduksi itu harus melalui bidang komunikasi atau apa namanya itu dari Darurat Militer, baru boleh diterbitkan setelah mendapat izin mereka," ungkapnya.

Pembredelan terhadap lagu-lagu seniman lokal tak hanya dialami oleh Joe dan musisi yang terlibat dalam album Nyawöung, tapi juga oleh Yusbi Yusuf, mantan penyanyi dan produser rumah rekaman PAS Record.

Yusbi Yusuf termasuk salah satu seniman yang mendapat surat panggilan dari Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Endang Suwarya.

Sumber gambar, Rino Abonita

Bersama dengan seniman lain, dia dikumpulkan di gedung Dinas Infokom di Banda Aceh pada November 2003.

Oleh otoritas militer, salah satu lagu Yusbi Yusuf dituding berbau propaganda gerakan kemerdekaan.

"Lagu saya “Nanggroe Meredeka”, itu dipelintir oleh pihak penguasa militer pada saat itu. Maksud dipelintir karena mereka enggak paham bahasa seni," tutur Yusbi Yusuf kepada Rino Abonita, wartawan di Aceh yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Oktober silam.

Menurutnya, otoritas militer waktu itu salah menafsirkan kata “negeri merdeka” yang menjadi judul dan lirik lagu karyanya.

Padahal, maksud dari kata “merdeka” dalam lagu tersebut bertujuan sarkastis menggambarkan situasi di Aceh saat itu.

"Aceh ini sudah menjadi negeri 'bebas' istilahnya. Tidak ada lagi hukum, kasih sayang, tidak ada lagi sosial, segala macam. Tetapi tetap yang disangkakan kepada kita bahwa kita menjadi propaganda GAM," ujar Yusbi Yusuf.

Dalam lagunya yang lain berjudul “Arakundoe”, Yusbi secara terang-terangan mengangkat peristiwa pembantaian terhadap warga oleh tentara di jembatan Arakundoe pada 1999. Peristiwa sama yang dikisahkan dalam lagu “Haro Hara” yang dinyanyikan Cut Aja Rizka.

Sumber gambar, AFP

Yusbi mengaku menyadari betul bahwa saat itu seniman mau tidak mau harus mengambil tanggung jawab menyuarakan kekerasan yang dilakukan militer Indonesia di Aceh.

"Bagi saya pada saat itu menganggap bahwa seniman itu berada pada posisi, dialah yang menyuarakan apa yang tenggelam. Paling tidak, ada orang yang mendengar rintihan masyarakat Aceh pada saat itu," ujarnya.

Lelaki itu sadar bahwa kelak pilihannya itu akan melahirkan konsekuensi. Kedua lagu ciptaannya “Nanggroe Meredeka” dan “Arakundoe”, dibredel otoritas militer di Aceh.

Hal itu diputuskan setelah otoritas militer mengumpulkan para seniman di dalam pertemuan alot di gedung dinas infokom setempat yang berlangsung pada 4 dan 14 November 2003.

Seingat Yusbi Yusuf, beberapa lagu lainnya yang masuk daftar hitam antara lain “Referendum” oleh M. Yacob Tailah, “Tiro Laot Apui” oleh Wahed Uno.

"Nyawöung juga," sebutnya.

Akan tetapi, tak ada satu pun musisi yang terlibat dalam album fenomenal itu hadir dalam pertemuan karena dedengkotnya tinggal di Jakarta.

Menurut Yusbi Yusuf, otoritas militer kala itu berargumen bahwa mereka sedang berupaya melakukan pembersihan anasir gerakan kemerdekaan di Aceh di segala lini.

Baca juga:

Otoritas militer mengategorikan seniman ke dalam kelompok intelektual yang masuk ke dalam target pembersihan karena karya mereka.

"Maksudnya kita [katanya] ingin disterilkanlah dari pengaruh itu," katanya.

"Yang melakukan penarikan mereka [aparat] sendiri," ujarnya kemudian.

Beberapa lagu yang dicap tidak steril oleh otoritas militer pun mulai ditarik dari pasaran. Operasi penarikan ini, kata Yusbi, dilakukan dengan menyita kaset dari toko-toko kaset yang ada.

Sebelum pembredelan terjadi, Yusbi mengaku dirinya memutuskan untuk pindah dari kampung halamannya di Meunasah Lhok, Aceh Utara menuju ke Banda Aceh karena alasan keamanan.

Sejak lagu ciptaannya, “Arakundoe” dan “Nanggroe Meredeka”, meledak di pasaran, lelaki itu mulai merasa diawasi siang dan malam.

"Sebetulnya sudah lama [merasa diawasi] sehingga saya juga termasuk lari-larilah," tuturnya.

Di Banda Aceh, Yusbi Yusuf memilih untuk tidak menetap di satu tempat dalam waktu lama sebab tempat tinggalnya sering didatangi oleh orang tak dikenal.

Sumber gambar, HOTLI SIMANJUNTAK/AFP

Kabar burung bahwa dirinya telah terbunuh bahkan sempat membuat gempar keluarganya di kampung.

"Setelah tsunami baru saya merasa lebih aman," ucap Yusbi Yusuf.

Cut Aja Rizka dan Joe Samalanga yang berdomisili di Jakarta turut was-was kala lagu “Nyawöung” menjadi target pemberangusan.

"Mungkin yang lebih merasakan tekanan itu beliau-beliau yang tinggal di Aceh," kata Cut Aja Rizka.

Cut Aja Rizka sendiri mengaku awalnya tidak tahu bahwa ternyata animo masyarakat di Aceh terhadap lagu-lagu dalam album Nyawöung amat tinggi.

Hal itu baru diketahuinya ketika ia pulang ke Aceh karena ingin anak kedua yang sedang dikandungnya lahir di kampung halamannya – anak pertamanya lahir di Afrika Selatan.

"Dari situ saya sudah mulai tahu bahwa lagu [dalam album Nyawöung] ternyata banyak digemari," cerita perempuan itu.

Sumber gambar, AFP

Ia pernah mendengar cerita langsung dari seorang perempuan yang ayahnya yang suka memutar kaset Nyawöung secara sembunyi-sembunyi karena kaset tersebut diharamkan.

"Ada beberapa tetangga yang tetap [mendengarkan]. Istilahnya kan, lagu itu sudah dilarang, tetapi mereka masih mau mendengar itu. Ada yang sampai dihajar, dipukul sama TNI," kata Cut Aja Rizka, mengutip cerita perempuan tersebut.

Ayah perempuan itu, imbuh Cut Aja Rizka, sampai harus mengubur kaset tersebut ke dalam tanah karena aparat mulai sering berpatroli.

Demi alasan keamanan, Joe Samalanga memutuskan untuk tidak kembali ke Aceh untuk sementara waktu setelah merilis album Nyawöung.

Ia baru pulang ke Aceh ketika menebeng rombongan artis ibu kota yang akan tampil dalam sebuah konser dangdut di Aceh. Karena acara tersebut diinisiasi oleh TNI, Joe pun selamat dari sensor aparat keamanan di perbatasan karena masuk ke Aceh bersama rombongan para artis.

Joe menuturkan, orang yang berjasa meloloskan dirinya ke Aceh dengan menaruh namanya ke dalam daftar artis adalah penyanyi nyentrik Rama Aiphama.

Produk jurnalisme berbentuk lagu

Lebih jauh, Joe Samalanga mengaku tak heran dengan fenomena pembredelan yang menyasar lagu-lagu di dalam album Nyawöung.

Dituturkan oleh Joe, Nyawöung adalah “proyek balas dendam” setelah tabloid Asasi yang dulu turut diampu olehnya, terpaksa tutup demi alasan keamanan.

Tabloid Asasi adalah koran berkala yang kebanyakan memuat cerita-cerita mengenai kekerasan yang dilakukan oleh militer di Aceh. Saat itu, 16 edisi telah diterbitkan.

"Kecewa sekali sewaktu diminta dihentikan [cetaknya]," kata Joe.

Bagi Joe, Nyawöung merupakan produk jurnalisme dengan lagu sebagai mediumnya.

"Fakta-fakta ini sudah kita ramu duluan, bukan omong kosong. Siapa yang mau membantah [peristiwa] Arakundoe itu tidak ada? Siapa yang mau membantah pembantaian Tengku Bantaqiah tidak ada?" tegasnya.

Sumber gambar, Rino Abonita

Seperti diketahui, beberapa peristiwa kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Aceh itu tertuang dalam lagu “Haro Hara” di album Nyawöung.

Joe Samalanga sendiri memutuskan untuk tidak memperbanyak kaset Nyawöung sejak kabar rumor pelarangan lagu-lagu daerah di Aceh semakin menguat.

Setelah tsunami menyapu Aceh pada 2004, sebuah rumah produksi memasarkan ulang album Nyawöung di bawah label mereka, dengan catatan lagu “Haro Hara ditiadakan.

"Tiba-tiba saya dengar lagu “Haro Hara” tidak boleh ada lagi. Terus dihapus, ya, dari kaset. Diganti dengan lagu yang lain," kata Cut Aja Rizka.

Dalam rilisan baru album Nyawöung, “Haro Hara” diganti dengan lagu berjudul “Troh Bak Watee” yang dinyanyikan oleh Kurniatun Z.

Seni dan sensor

Fenomena menjamurnya lagu-lagu bermuatan kritik sosial di Aceh dimulai pada awal 2000, sebagai dampak dari euforia Reformasi 1998.

Adapun konflik bersenjata di Aceh kala itu memasuki dekade ketiga sejak deklarasi pemisahan dari Indonesia digaungkan oleh Hasan Tiro pada 1976.

Babak paling berdarah sepanjang konflik telah dimulai di awal 1990-an ketika pelbagai operasi militer kontrapemberontakan mulai dicetuskan oleh pemerintah Indonesia.

Pengamat budaya di Aceh, Putra Hidayatullah, membagi lagu seniman lokal yang terasosiasi dengan situasi konflik bersenjata di provinsi itu ke dalam tiga jenis lirik, merujuk pada makna yang terkandung di dalam lirik lagu.

Pertama lirik yang merekam peristiwa, contohnya dalam lagu “Haro Hara” oleh Cut Aja Rizka, “Arakundoe” oleh Yusbi Yusuf, dan “Musibah Beutong” oleh Nurhayati Az ft Ari Rama.

Kedua, lanjut Putra, lirik lagu yang merekam emosi dan merepresentasi pengalaman korban, contohnya lagu “Korban Fitnah” oleh Syeh Youldy Prima, “Yatim Lam Kandoeng” oleh Nur Hadizah, dan “Ie Mata Janda” oleh Nur Hasanah Tala.

Adapun yang ketiga, menurut Putra, adalah lirik bermuatan ideologis. Salah satu lagu dia yakini bermuatan ideologis adalah “Referendum” yang dikumandangkan M. Yacob Tailah.

Adapun lagu lain yang ikut mengangkat tema Referendum di Aceh saat itu pernah dibawakan Dolles Marsael dan Syeh Youldy Prima berjudul “SU. MPR Aceh dan Referendum”.

Sumber gambar, Hidayatullah

Menurut Putra Hidayatullah, muatan yang terkandung di dalam lirik-lirik lagu tersebut amat jelas menyenggol kepentingan militer di Aceh waktu itu.

Karena itu, otoritas militer menyikapi situasi tersebut dengan melakukan apa yang ia sebut sebagai “censorship” atau penyensoran.

"Censorship itu terjadi di banyak negara, nation state, bahkan sudah terjadi sebelum negara modern. Sebelum negara modern, censorship itu dilakukan oleh, misalnya, gereja katolik, terhadap bagaimana seharusnya ekspresi itu.

“Jadi ada kendali atas ekspresi, kendali atas tubuh, bagaimana seharusnya itu diekspresikan, ada semacam tatanan ideal," jelas Putra, Oktober silam.

Baca juga:

Lebih jauh, Putra menjelaskan bahwa Indonesia memiliki sejarah pembredelan lagu-lagu yang cukup panjang.

Lagu-lagu tersebut dianggap bertentangan dengan status quo atau kritis terutama menyangkut dengan kekuasaan politik, kata Putra.

Misalnya, berkisar antara 1959-1967, rezim Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno mengeluarkan larangan peredaran musik-musik dengan nuansa musik Barat di Indonesia.

Kebijakan ini erat kaitannya dengan manifestasi politik Indonesia yang kala itu menentang imperialisme dan kolonialisme.

Beleid ini muncul dalam bentuk Penetapan Presiden Nomor 11/1963 KUHP.

Lagu-lagu yang dinyanyikan Elvis Presley atau The Beatles dianggap sebagai representasi barat yang kontrarevolusi.

Grup band yang terkena getah dari kebijakan pemerintah saat itu salah satunya adalah Koes Plus karena band lokal itu dituduh ikut menyenyandungkan lagunya The Beatles.

Anggota Koes Plus bahkan dijebloskan ke dalam penjara selama tiga bulan lamanya, yakni sejak 29 Juni 1965 hingga setelah 30 September 1965.

Sumber gambar, KEYSTONE-FRANCE\GAMMA-RAPHO VIA GETTY IMAGES

Sementara, lanjut Putra, rezim Soeharto juga dikenal banyak mencekal lagu-lagu yang dianggap bertentangan dengan kepentingan rezim.

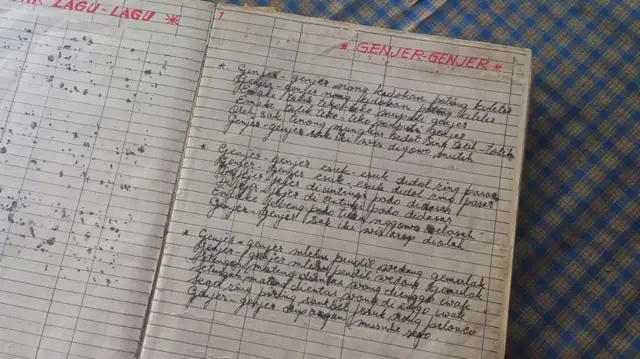

Salah satunya lagu berjudul "Genjer-Genjer" yang sempat tenar pada masa orde lama dibawakan oleh Adi Bing Slamet dan Lilis Suryani.

Genjer-Genjer menjadi target karena pada awal-awal orde baru terbentuk, rezim sedang gencar-gencarnya memberangus anasir-anasir berhaluan komunis.

Para penyanyi lagu-lagu berbau kiri kala itu bahkan dibuang ke Pulau Buru, kata Putra Hidayatullah.

Lagu lainnya yang menjadi target yaitu "Internasionale", dan "Nasakom Bersatu".

Melalui Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967, rezim Orde Baru yang baru terbentuk saat itu bahkan melarang lagu-lagu berbahasa Mandarin.

Sumber gambar, BBC Indonesia

Selanjutnya, beberapa lagu Iwan Fals juga pernah disorot oleh rezim Orde Baru di antaranya "Bento" dan "Bongkar".

Iwan Fals pernah ditangkap pada 19 April 1984 oleh polisi dan diinterogasi selama dua pekan.

Penyanyi yang kerap menciptakan lirik sarat kritik itu ditangkap karena lagunya berjudul "Mbak Tini" dan "Demokrasi Nasi".

Penyensoran lagu masih terjadi belakangan, ketika pada 2021 lalu, Komisi Penyiaran Informasi (KPI) Pusat secara resmi menerbitkan daftar berisi 42 judul lagu yang dilarang diputar di bawah pukul 22.00 WIB.

Lagu-lagu itu semuanya berasal dari penyanyi dan klub musik luar negeri, dilarang karena alasan norma asusila.

Bagaimana pembredelan lagu di negara lain?

Putra juga mengingatkan kembali bagaimana pemerintahan diktator Kamboja, Saloth Sar alias Pol Pot membumihanguskan 90 persen studio rekaman selama berkuasa di negeri itu.

"Dan juga banyak sekali para pencipta lagu yang terbunuh yang dianggap tidak melakukan sesuatu yang men-support entah itu partainya, entah itu ideologinya," jelas dia.

Kasus penyensoran terhadap lagu-lagu in juga terjadi di Brasil dalam rentang waktu 1964-1985 yang menyasar lebih dari 500 lagu, kata Putra.

Lagu-lagu yang menjadi target penyensoran dalam banyak kasus memang selalu merupakan lagu yang merisak status quo atau menyenggol kepentingan rezim.

"Karena dianggap menganggu, mempertanyakan keadaan, tidak men-support satu power yang sedang dominan pada waktu itu sehingga [dianggap] mengganggu suatu tatanan," ujarnya.

Tipologi penyensoran terhadap lagu-lagu ini sendiri, lanjut Putra Hidayatullah, juga terbagi atas tiga jenis.

Baca juga:

"Pertama sensor terhadap moral. Kalau di Amerika itu ada beberapa lagu yang dilarang karena misalnya mengajak orang untuk drugs, narkoba atau seks, yang dianggap tidak layak oleh suatu nilai tertentu yang dominan," dia menjabarkan.

Tipe sensor selanjutnya menyasar lagu-lagu yang dianggap melecehkan keyakinan tertentu, yakni “sensor religi”.

Kemudian “sensor politik”, yang menurut Putra dialami lagu-lagu karya seniman lokal Aceh saat konflik bersenjata.

Represi terhadap lagu-lagu ini menurut dia sebenarnya tidak merepresentasikan ideologi negara yang dianut secara spesifik mengingat kasusnya bisa terjadi dan berlaku di pelbagai belahan dunia.

Pengekangan terhadap ekspresi ini dilihat oleh Putra Hidayatullah sebagai situasi rezim yang patologis.

"Setiap warga negara itu punya hak untuk berkesenian, berkebudayaan, bikin lagu, hak untuk berkarya. Dan dalam sebuah tatanan negara yang ideal, itu memang diakui hak-hak warga negara itu untuk berkarya, mengekspresikan pandangan etis dan estetis dia atas kenyataan," jelas Putra.

Sumber gambar, Hidayatullah

Menurutnya, idealnya seniman itu memang bertugas untuk merefleksikan kenyataan dengan narasi yang berbeda.

"Saya kira fungsi seni yang ideal seperti itu. Karena, kalau ketika ada yang namanya absolute truth, absolute definition, definisi yang absolut atas kenyataan, saya kira itu juga tidak sehat," tegas dia.

Senada, sosiolog di Aceh Siti Ikramatoun mengatakan bahwa stratifikasi sosial di dalamnya juga mewakili kecenderungan warna musik tertentu.

Lagu-lagu yang tak melulu bertujuan hiburan tetapi bermuatan kritik sosial yang kerap lahir dari kelas bawah dalam banyak kasus selalu menyerempet kepentingan kekuasaan.

"Bagi orang yang berkuasa, yang paham betul bahwa musik-musik ini, lagu-lagu ini punya power, tentu akan merasa terancam. Apalagi ketika isi dari lagu atau musik tertentu itu memang bernuansa kritik sosial," terang Siti Ikramatoun, Oktober silam.

Musik yang lahir dari “bawah”, menurut Siti Ikramatoun, sebenarnya justru jauh lebih sulit dikontrol oleh negara.

Dalam kasus pembredelan lagu-lagu di Aceh pada masa konflik bersenjata dulu bisa dilancarkan tanpa hambatan karena kekuasan saat itu memiliki modal politik yang bisa digunakan sebagai alat represi.

Pola kekuasaan menurut Siti Ikramatoun amat menentukan tensi represi negara terhadap kebebasan berekspresi warga negara, termasuk juga resistensi di dalamnya.

"Ketika kebebasan ini semuanya dikekang, negaranya otoriter, pasti ancaman-ancaman seperti ini akan terus ada," kata dia.