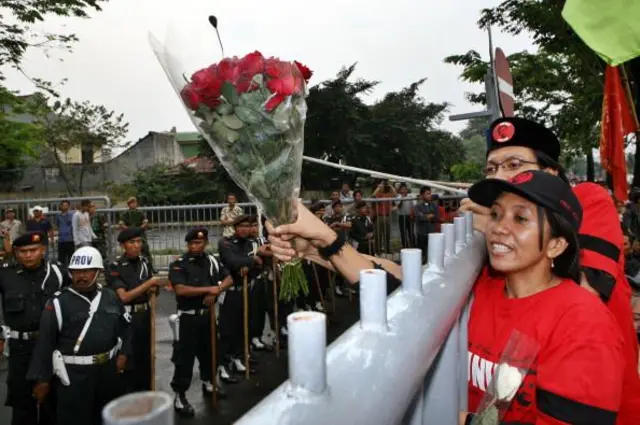

Jalan panjang Suciwati mencari keadilan untuk Munir – 'Saya tidak ingin ada yang dibunuh seperti suami saya'

Sumber gambar, BBC Indonesia/Andra Anhar

- Penulis, Faisal Irfani

- Peranan, Jurnalis BBC News Indonesia

- Waktu membaca: 16 menit

Lebih dari 20 tahun sejak Munir dibunuh, upaya mencari keadilan tidak pernah absen. Orang-orang terdekatnya mengatakan kepergian Munir tidak meninggalkan kebencian, tapi cinta kasih yang tulus demi menuntaskan satu tujuan: pertanggungjawaban negara.

Kado terakhir yang diberikan Munir kepada Suciwati dalam rangka ulang tahun pernikahan mereka ialah tas dan selendang.

Munir menyerahkan kedua barang itu tidak lama sebelum keberangkatannya ke Belanda guna meneruskan studi.

Selama hidup, Munir hanya merayakan sepasang momen ulang tahun, kata Suciwati.

Yang pertama, ulang tahun pernikahan mereka. Kedua, ulang tahun anak-anaknya. Baik ulang tahun dirinya sendiri maupun Suciwati tidak masuk daftar perayaan.

"Yang dia ingat adalah hari pernikahan kami," ungkap Suciwati seraya tersenyum.

Tas serta selendang tersebut masih Suciwati simpan hingga sekarang, begitu pula kenangan lain yang tidak akan dia lupakan sampai kapan pun.

Di bandara, jelang pesawatnya tinggal landas, Munir memeluk Suciwati beserta dua anaknya. Pelukannya terasa hangat sekaligus erat. Satu kalimat lalu keluar dari mulut Munir.

"Dia bilang kalau dia sudah menemukan surga," kenang Suciwati.

Mendengar pernyataan Munir, Suciwati hanya bisa berbahagia. Dalam hati, dia tak henti mendaraskan rasa syukur terhadap apa yang Tuhan sediakan kepadanya: keluarga kecil dan cinta kasih dari Munir.

Taman yang semula tumbuh di jiwa Suciwati dengan bunga-bunga bermekaran di atasnya seketika berubah menjadi awan gelap yang bunga-bunga itu layu serta mati. Pada akhirnya: mimpi buruk yang dia tak pernah percayai.

Ketika pesawat yang membawa Munir ke Belanda melintasi langit-langit Rumania, racun arsenik telah menyebar ke jaringan tubuhnya dan menghancurkannya.

Munir meninggal dunia.

Sejak saat itu, Suciwati bertekad menuntaskan satu hal.

"Orang yang membunuh suami saya itu harus dicari," ucapnya.

"Dibuktikan dan dibawa ke pengadilan."

Angan hidup tenang di pedesaan

Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.

Klik di sini

Akhir dari Whatsapp

Bagaimana rasanya hidup dan menikah bersama seorang aktivis yang dikenal lantang melawan ketidakadilan?

Suciwati diam sejenak, seolah berupaya menyingkap tirai yang menutupi kenangan demi kenangan dengan suaminya, Munir Said Thalib.

Bagi Suciwati, dia mampu kompromi dengan banyak aspek terkait aktivisme yang ditempuh Munir. Meski begitu, Suciwati menyebut satu hal tidak boleh ditawar.

Ruang keluarga. Ruang yang berisikan Suciwati serta kedua buah hatinya.

Sesibuk apa pun Munir mengadvokasi kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi, Suciwati tidak mau urusan keluarga menjadi berantakan. Waktu untuk kedua anaknya, Suciwati memberi contoh, harus tersedia.

Komitmen ini sudah disepakati manakala pernikahan di antaranya keduanya terjalin. Munir paham betul dengan ketentuan tersebut.

"Karena [waktu] hari libur tiba-tiba saja ada kasus orang yang mengharuskan dia berangkat, dia berangkat. Jadi, bahkan tengah malam pun ketika dia harus pergi, dia pergi," ungkap Suciwati.

Dalam kondisi demikian, Suciwati meminta Munir mengambil "ganti libur" untuk keluarga.

Tujuan kemanusiaan yang terselip dalam setiap langkah kerja-kerja Munir, Suciwati mengakui, merupakan sesuatu yang mendesak. Suciwati bisa mengerti lantaran dia juga dekat dengan dunia aktivis.

Akan tetapi, komitmen di luar pekerjaan tidak boleh ditepikan.

"Jadi, saya pikir untuk kemanusiaan, apa pun kita bisa lakukan, tapi kita tidak menghilangkan di mana ada komitmen yang sudah dibangun. Kebersamaan itu yang harus juga dijaga," paparnya.

Sumber gambar, BBC Indonesia/Andra Anhar

Hidup bersama Munir membikin Suciwati menyadari betapa "kebersamaan" bukan sebatas kata; dia laku yang berharga. Terlebih, perjalanan aktivisme Munir kerap bersinggungan dengan perkara-perkara yang konsekuensinya tidak kecil.

Berbagai ancaman maupun tekanan datang silih berganti serupa bunyi peluru yang memekakkan sudut-sudut ruang yang Suciwati bayangkan sunyi dan menenangkan.

Dalam satu kesempatan, Suciwati mengaku pernah memperoleh telepon dari orang tak dikenal yang meminta Munir berhenti menjadi aktivis. Ancaman turut menyeret keluarga besar yang kurang lebih menyerukan pesan senada.

Tekanan semacam itu, tak pelak, memunculkan sejenis perenungan: sejauh mana aktivisme sosial atau politik dapat menyediakan ruang aman kepada mereka yang bergelut di dalamnya?

Hati kecil Suciwati tidak menutup kemungkinan soal hidup di luar jalur aktivisme. Keinginan untuk hidup "biasa saja" seperti masyarakat pada umumnya sempat terlintas di benaknya.

Kendati begitu, di sisi kenyataan yang lain, Suciwati mengetahui dengan sangat bahwa dia tidak bisa memaksa Munir berhenti.

"Pada satu titik [Munir] tidak bisa disuruh diam. Tidak bisa. Dalam arti, itu sudah menjadi DNA-nya," ujar Suciwati.

Sumber gambar, Dokumentasi keluarga

Perbincangan tentang peluang untuk "pensiun" sebagai aktivis pernah dilontarkan Suciwati dan Munir. Jika tidak lagi menjadi aktivis HAM, Munir berkeinginan menetap di desa, menurut Suciwati.

"Dia mau menjadi petani dan lebih banyak waktu untuk menulis," imbuh Suciwati.

Suciwati menambahkan jalan menuju "hidup tenang" ala Munir akan diwujudkan selama syarat-syaratnya terpenuhi.

"Kalau dia itu hanya sederhana. Kalau Indonesia sudah [menjadi] demokratis dan menegakkan HAM, dia pulang kampung," ujar Suciwati.

Sepasang syarat yang disodorkan Munir itu, Suciwati berpandangan, mustahil terealisasi dalam waktu dekat.

Sebelum Munir dibunuh, Indonesia berada pada situasi transisi dari rezim Orde Baru. Gejolak maupun kerikil tajam masih mengikuti, termasuk upaya mencari keadilan bagi para korban pelanggaran HAM berat.

Suciwati melihat syarat 'pensiun' yang dilontarkan Munir sebagai sebuah ketegasan lembut bahwa dia tidak bakal mundur dari palagan yang membawanya bertarung sepanjang hidup.

Suciwati tidak menganggap Munir keras kepala. Dia lebih memandang suaminya merupakan sosok yang menjunjung tinggi nilai serta idealisme.

Bahkan saat banyak orang mempertanyakan pilihan hidupnya yang tidak sedikit menemui tembok tebal, Munir setia berdiri di lintasan ini.

Kenapa harus jadi aktivis kalau kesempatan untuk bisa hidup enak terbuka lebar?

Tidak terhitung berapa kali Munir ditawari jabatan di pemerintahan, Suciwati bilang. Munir, tentu saja, menolaknya.

Bantuan atau hibah dari lembaga donor internasional pun kerap hanya lewat semata.

Pemberian sebuah rumah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, setali tiga uang: tidak diambil Munir.

Satu hari, Munir mendapatkan penghargaan dari lembaga luar negeri atas sepak terjangnya di dunia aktivisme.

Penghargaan itu disertai nominal uang yang jumlahnya, seingat Suciwati, menyentuh ratusan juta rupiah—termasuk besar ketika itu.

"Uang itu justru dikasih untuk operasional KontraS, lembaga yang baru saja dia bangun, ketimbang keluarganya," sebut Suciwati.

Sumber gambar, ADEK BERRY/AFP via Getty Images

Suciwati tidak pernah protes. Dia mengatakan berbagai penolakan Munir terhadap materi semakin memperjelas posisinya; bahwa Munir bukan manusia yang mudah dibeli dengan materi.

"Tapi, saya herannya juga saya sebagai istri, ya sudah, lah," terang Suciwati, tertawa.

"Aku karena optimistis, karena dia orang yang pekerja keras, dan kami bangga dengan hasil keringat sendiri, jadi [tawaran] hadiah itu biasa saja," tambahnya.

"Jadi, itu yang dibuktikan oleh dia [Munir], bahwa dia tidak kemaruk [rakus] dengan nilai-nilai duniawi."

Ikan koi di Kota Batu

Mufid Thalib masih cekatan bergerak kendati usianya telah masuk kepala tujuh. Dia baru saja tiba dari pasar ketika saya bertandang ke kediamannya di Kota Batu, Jawa Timur. Sehari-hari, Mufid banyak menghabiskan waktu untuk berdagang, selain bermain dengan cucu-cucunya.

Sajian teh hangat yang dituangkan ke dalam teko berwarna hijau muda memisahkan kami. Mufid menyeruput teh itu sebelum akhirnya berkisah tentang adiknya, Munir Said Thalib.

Pertemuan terakhir dengan sang adik terjadi sekitar satu atau dua minggu sebelum kepergiannya ke Belanda, Mufid mencoba mengingat. Kala itu, Mufid membantu Munir membereskan isi rumah di Kota Batu yang hendak ditinggalkan.

Di sela proses pindah rumah, keduanya bercakap soal ayam serta ikan koi milik Munir. Adiknya sedikit gundah akan nasib peliharaannya tersebut.

"Kami kalau ngobrol itu yang ringan-ringan saja. Dia [Munir] tidak pernah mengungkapkan sesuatu yang berat kalau kami [saudara-saudaranya] tidak bertanya," Mufid menjelaskan.

"Kemudian saya dapat kabar seperti itu, bahwa Munir meninggal dunia."

Sumber gambar, BBC Indonesia/Andra Anhar

Berita Munir tewas meruntuhkan batin Mufid—begitu pula saudaranya yang lain. Rasa kehilangan menusuk pikiran keluarga Munir.

Sebagai anggota keluarga, Munir termasuk dekat dengan kakak serta adiknya yang total berjumlah tujuh orang. Munir anak keenam dari pasangan pedagang, Said Thalib dan Jamilah Umar Thalib.

Said Thalib sendiri menghembuskan napas terakhir saat usia anak-anaknya cukup belia. Kepergian sang ayah mengharuskan anggota keluarga Thalib bekerja keras menambal bolong-bolong kebutuhan. Peran "kepala keluarga" lalu diambil alih Mufid dan abang pertamanya, Rasyid.

Mufid berkisah kalau Munir begitu aktif membantu keluarga yang sedang kesulitan ekonomi. Munir, misalnya, ikut berjualan sepatu bersama kakak-kakaknya, termasuk Mufid. Di sisi lain, Munir tak pernah merengek meminta sesuatu yang bakal membikin keluarganya kerepotan.

Situasi yang Mufid sebut "penuh keterbatasan" rupanya tidak menghilangkan kebahagiaan yang menempel di diri Munir. Mufid mengingat Munir kecil selalu gembira serta pandai bergaul. Temannya banyak.

"Dan saya sendiri tidak tahu cara dia, kepiawaiannya dia, bergaul dengan segala lapisan itu asal-muasalnya dari mana. Yang jelas, dia bergaul dengan baik ke orang lain," terang Mufid.

Sumber gambar, BBC Indonesia/Andra Anhar

Selain anak yang periang dan mudah bergaul, Mufid menilai adiknya selalu punya tekad yang bulat.

Walaupun situasi keluarganya dipandang tidak cukup ideal dari aspek ekonomi, Munir punya keinginan besar untuk menempuh pendidikan sampai tingkat tertinggi.

Munir membuktikan komitmen tersebut dengan lulus pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dia membawa pulang gelar sarjana hukum.

Pilihan mengambil kuliah di bidang hukum diakui Mufid merupakan sesuatu yang unik.

Di kalangan keluarga Thalib, Mufid memberi tahu saya, terdapat figur yang sering dijadikan inspirasi. Namanya Mustahar Umar Thalib, dokter di Banyuwangi yang reputasinya dikenal baik di kalangan masyarakat lewat, salah satunya, pendirian rumah sakit.

Ketokohan Mustahar "berimbas ke adik-adik saya," Mufid menjelaskan. Muncul keinginan untuk "keluar dari kesusahan hidup" setelah menyaksikan bagaimana Mustahar dilimpahi kesuksesan dalam melakoni profesi dokter.

Kakak dan adik Munir, pada ujungnya, mengikuti langkah Mustahar. Keduanya menjadi dokter. Berbeda dengan mereka, Munir tidak tertarik.

"Dia lari ke [studi] hukum. Ini satu pilihan yang sudah, menurut kalangan kami waktu itu, menyimpang," ungkap Mufid disusul gelak tawa.

Meski demikian, keluarga tidak melarang Munir menempuh studi hukum, termasuk ketika Munir menerapkan ilmu yang dia peroleh ke dunia nyata melalui aktivisme.

"Jelas [ada] dilema hati yang tidak bisa kami pungkiri memang ada," Mufid mengakui.

"Tapi, kami sadar juga bahwa apa yang dilakukan Munir dan kami sebagai keluarga tidak ada pilihan lain selain mendukung dan mendoakan."

Mufid mengatakan secara pribadi "cukup kaget" dengan jalan yang Munir putuskan. Walaupun dia sendiri telah sejak lama menyimak "gejala" kepedulian Munir terhadap orang lain.

Tatkala Munir duduk di bangku SMP, ditemukan mayat tanpa identitas di dekat rumah keluarga besarnya di Kota Batu. Orang-orang menyatakan jasad tersebut adalah sosok dengan gangguan mental. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi mengurusnya, kenang Mufid.

Namun, Munir tidak begitu. Dia pergi ke kantor polisi terdekat dan melaporkan penemuan jenazah di pusat kota.

"Saya juga tidak tahu apa yang membuatnya melakukan itu [ke kantor polisi]," Mufid menanggapi.

"Yang jelas, dari situ, saya kemudian berpikir bahwa jangan-jangan sejak dulu sudah terbentuk [kepeduliannya]."

Berbicara ihwal 'akar' dari segala yang melekat pada Munir, tidak terkecuali keberaniannya, sebetulnya, Muhfid menambahkan, terhubung dengan eksistensi sang ibu, Jamilah.

Muhfid mengingat betapa ibunya "cukup memberikan ruang untuk Munir dalam melakukan apa yang hendak dia lakukan." Tidak cuma kepada Munir, anak-anak Jamilah yang lain pun mengalami hal yang sama. Jamilah, menurut Muhfid, tidak pernah memaksakan jalan hidup anak-anaknya.

Di antara labirin panjang yang membatasi kenyataan keluarga Thalib saat itu, Jamilah tetap "tegar dan demokratis," imbuh Muhfid.

"Itu mungkin salah satu karakter yang diambil oleh Munir," tutur Muhfid.

Sumber gambar, AHMAD ZAMRONI/AFP via Getty Images

Rasa percaya dari ibunya lantas seperti buku pedoman untuk menghadapi berbagai angin yang turut menyenggol keluarga besarnya. Jika ada tudingan—menjurus serangan—dari aktivismenya, Muhfid menolak percaya omongan pihak lain di luar Munir.

"Dulu kadang-kadang dia ada diibaratkan cenderung ke [haluan] Kiri. Ada kadang-kadang [dibilang] cenderung ke [haluan] Kanan. Hal-hal yang seperti itu yang kami [minta ke Munir] klarifikasi," kata Muhfid.

Lebih dari dua dekade sejak kematian Munir, Muhfid menyebut terjadi perubahan pandangan tentang bagaimana keluarga besarnya memaknai perkara yang terhubung dengan Munir.

Mereka memutuskan untuk membatasi diri, Muhfid menggarisbawahi.

Menurut Muhfid, pada awalnya, kehilangan Munir merupakan "hal yang berat." Kini, lembaran baru telah mereka buka, menyediakan halaman kosong yang bakal diisi dengan keikhlasan.

"Sekarang kami kembalikan ke masyarakat karena Munir sudah menjadi bagian sejarah dari masyarakat. Sehingga publik juga dapat menilai bagaimana mesti meneruskan atau memahami perjuangan Munir di waktu dulu," ucap Muhfid.

"Sementara kami sendiri, rasanya, sudah cukup. Kami sudah kehilangan seorang adik, seseorang yang menjadi bagian dari keluarga, dan kami berusaha untuk mengikhlaskannya."

Teror mencekam di Jalan Diponegoro

Pada malam ketika kabar mengenai kematian Munir sampai ke telinga Usman Hamid, tidak lama berselang sang ibu menghubunginya.

Satu hal yang ada di pikiran Usman: dia pasti diminta untuk berhenti dari pekerjaannya di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

"Karena setiap tahun, ibu saya meminta saya resign dari KontraS," ucap Usman.

Alasannya sederhana: menjadi aktivis pada era kejatuhan Soeharto terlalu berisiko. Mereka yang dihilangkan belum terlihat terang nasibnya dan ibu Usman tidak mau kepahitan itu menimpa Usman.

"Dan ibu saya pernah kehilangan abang saya, karena kecelakaan. Dia seperti enggak ingin kehilangan anak laki-laki lagi," imbuh Usman.

Usman sudah bersiap diri mengiyakan permintaan mundur dari sang ibu. Tidak ada pilihan lain kecuali itu.

Ternyata Usman salah.

Sesaat setelah Munir meninggal dunia, sang ibu justru berkata:

"Sekarang kamu antar Ummi ke rumah Munir."

"Setelah itu kamu cari siapa yang bunuh dia."

Sumber gambar, BBC Indonesia/Andra Anhar

Pada Mei 1998, empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas akibat timah panas aparat. Mereka dibunuh bertepatan dengan demonstrasi menentang Orde Baru. Usman tergabung dalam kelompok mahasiswa yang hendak mengusut perilaku represif personel keamanan.

Hari-hari Usman lalu banyak diisi dengan bertandang ke sebuah gedung tua yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, yang menjadi markas beberapa organisasi nonpemerintah yang fokus di isu hukum: KontraS, PBHI, serta YLBHI.

"Di sanalah saya berinteraksi dengan Munir pertama kali," kenang Usman.

Perkenalan itu meninggalkan impresi yang cukup kuat bagi Usman.

Munir, berdasarkan testimoni Usman, "sangat artikulatif dalam menyampaikan sesuatu." Analisisnya menyoal situasi politik pascakejatuhan Soeharto pun, Usman menyebut, "tajam melihat keadaan."

Sepanjang Juli sampai Agustus 1998, mahasiswa masih berdemo meski Soeharto telah turun dari kursi kekuasaan. Mahasiswa menilai pengganti Soeharto, BJ Habibie, punya irisan dengan Orde Baru, dan oleh sebabnya direspons kekecewaan.

Di lapangan, teriakan protes mahasiswa bertemu massa dari kelompok sipil yang dikerahkan dalam skala yang relatif besar.

"Munir bisa menjelaskan dengan sangat baik bahwa itu adalah skenario militer untuk menempatkan kubunya atau kelompok-kelompok perwakilannya dalam bentuk paramiliter atau milisi-milisi untuk menghadapi mahasiswa," papar Usman.

"Karena, menurut Munir, mereka [militer] mulai kehilangan semacam pengaruh."

Sumber gambar, AHMAD ZAMRONI/AFP via Getty Images

Kepintaran Munir tidak membikin dia mengangkat dagu di hadapan orang lain.

Munir, Usman bilang, tidak pernah meremehkan kemampuan orang. Yang Munir lihat, pertama-tama, ialah kemauan.

"Jadi, bahkan seorang sopir LBH [Lembaga Bantuan Hukum] bagi Munir itu andalan dia karena punya keberanian, misalnya, untuk mengevakuasi mahasiswa yang diculik atau aktivis yang dikejar oleh aparat," sambung Usman.

Masa-masa Reformasi 1998 diklaim Usman sangat melelahkan. Jika sudah begitu, Usman bakal mengambil jeda sejenak guna menyegarkan pikiran. Lokasi yang dipilih terletak di sekitar Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Di sana, bersama Munir, Usman menikmati sajian masakan Padang, disusul agenda ngobrol ringan.

Dalam kesempatan yang lain, Usman dan Munir tidak jarang berkendara tanpa arah mengelilingi Jakarta. Di jalan, apabila bertemu warung makan yang sesuai, mereka berhenti. Lagi-lagi kegiatan santap kuliner tersebut dibarengi sesi tukar pikiran.

Bersama Munir, malam seolah mengalir tidak pernah putus. Pasalnya, Usman sering diminta merangkum isi percakapan dengan Munir, yang notabene bisa sampai berjam-jam lamanya, ke dalam sebuah tulisan.

Yang nulis siapa?

Kamu, lah.

Wah, enggak tidur, dong, ini.

Anak muda enggak perlu tidur.

Usman hanya mampu tertawa setiap rekaman memori itu menyeruak ke lapisan ingatannya.

Sumber gambar, BAY ISMOYO/AFP via Getty Images

Dari yang semula tidak kenal sama sekali, hubungan Usman dan Munir menjadi karib. Usman menganggapnya seperti relasi kakak dan adik.

Tidak lama usai lulus dari Universitas Trisakti, Usman sedikit bimbang terkait masa depannya. Munir menawarinya untuk bekerja di KontraS yang baru saja berdiri.

OK, nanti saya kirim lamaran.

Alah, pakai lamaran segala. Enggak usah. Langsung masuk saja, lalu kerja.

Sisi jenaka semacam itu bukan barang langka yang susah didapatkan selama Usman mengenal Munir.

Sumber gambar, Patrick AVENTURIER/Gamma-Rapho via Getty Images

Pada 2002, kantor KontraS di Jakarta Pusat diserang segerombolan massa berpakaian preman.

Sebelum insiden itu, KontraS sedang menyelidiki dugaan keterlibatan jenderal di tubuh ABRI—sekarang TNI—dalam kasus penembakan mahasiswa Universitas Trisakti.

Beberapa keluarga korban kemudian memutuskan untuk melangsungkan demo di kediaman Wiranto, yang menjabat Panglima ABRI kala kekerasan meletus (1998-1999).

"Jadi, menimbulkan semacam ketegangan," ucap Usman.

Tidak cuma demo, KontraS berencana memanggil Wiranto beserta jenderal lainnya.

Sekira seminggu setelah demo dan rencana pemanggilan itu, massa diduga kumpulan preman mengepung KontraS. Munir meminta Usman segera menyelamatkan berkas-berkas penting.

Belum rampung Usman membereskan dokumen, bunyi kaca pecah dia dengar dengan nyaring.

Pyarrr.

Tidak hanya satu, tapi seluruh kaca di gedung.

Pyarrr. Pyarrr. Pyarrr.

Massa lalu memasuki bagian dalam kantor KontraS. Komputer dihancurkan. Kursi dan meja dilempar. Suasana sungguh chaos.

Para personel KontraS lari tunggang langgang, mencari keamanan, termasuk Usman serta Munir yang coba disembunyikan ke rumah petugas kebersihan kantor di belakang kantor.

Mereka beradu dengan waktu sebab teriakan massa yang mencari—secara spesifik—keduanya tak lagi dapat dibendung.

Mana Usman?!

Mana Munir?!

Komunis!

Bakar! Bakar!

Massa sempat mengangkut Munir dan membawanya ke tengah ruangan tapi kemudian dibebaskan. Selepas seisi KontraS porak poranda, massa membubarkan diri.

Keadaan berangsur membaik. Usman mengungkapkan isi kepalanya bahwa dia, atau Munir, bisa jadi meregang nyawa akibat amuk massa.

Sumber gambar, EMMANUEL DUNAND/AFP via Getty Images

Sore hari, seorang teknisi datang ke kantor KontraS. Dia membawa komputer baru.

Munir mendekat kepadanya. Tatapannya menyaksikan barang yang beberapa jam lalu telah remuk nyaris tak berjejak. Sepenggal kalimat lantas keluar dari mulutnya.

Boleh juga sepertinya ini kalau kita diserang. Setiap minggu komputer baru.

"Kami yang ada di situ ketawa mendengarnya," pungkas Usman.

"Dia selalu ada bahan becandaan."

Mewariskan hati yang lapang dan keberanian yang memihak

Suatu hari, anak kedua Munir dan Suciwati meluapkan kemarahan saat melihat Pollycarpus Priyanto, orang yang memasukkan arsenik ke tubuh ayahnya, muncul di layar kaca televisi. Tangis keras lalu pecah.

Suciwati tak berusaha menenangkannya. Dia membiarkan anaknya larut dalam emosi itu.

Selesai menangis, Suciwati memeluknya dengan hangat, menyeka air mata yang telah setengah kering dari wajah anaknya.

"Kemudian aku bertanya, bagaimana rasanya marah?" cerita Suciwati.

"Marah itu melelahkan."

Suciwati memberi tahu putrinya bahwa yang perlu dilihat bukanlah apa yang terjadi kepada Munir, tapi apa yang sudah dilakukan oleh Munir.

Benih-benih kebaikan yang senantiasa ditebar Munir di atas lapang yang tandus merupakan aliran air yang mengucur deras; membawa harapan bagi mereka yang dihancurkan ketidakadilan.

"Dan bekerja dengan cinta, itulah yang menghidupkan, dan itu jadi abadi," Suciwati mengulang kalimat yang dulu diucapkan kepada anaknya.

"Kalau jahat juga bisa abadi, kalau baik abadi juga. Tapi, pilihannya kamu memilih yang mana?"

Sumber gambar, BBC Indonesia/Andra Anhar

Pertama kali mendengar kabar Munir dibunuh, Suciwati melihat awan gelap seketika menggantung di kepalanya. Perjuangan untuk mencari keadilan, Suciwati meyakini, bakal terbentur tembok tebal di sana sini: buntu dan terkungkung.

Pangkalnya, Suciwati melanjutkan, lembaga negara yang semestinya melindungi warganya justru dipakai sebagai alat membunuh.

Di titik itu, Suciwati sudah mengerti alur ceritanya akan mewujud seperti apa.

"Artinya apa? Mereka akan menggunakan segala cara untuk menutupi kejahatannya," tegasnya.

"Apakah itu kemudian membuat saya diam?"

Pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Suciwati. Lebih dari 20 tahun dia selalu berdiri di baris paling depan dalam meminta pertanggungjawaban negara atas kematian suaminya.

Dari forum resmi sampai Aksi Kamisan, suara Suciwati tidak berubah: cari siapa di balik tewasnya Munir.

Pengadilan memang telah menetapkan tersangka dalam meninggalnya Munir. Namun, Suciwati menilai hal itu tidak membuka sepenuhnya kotak tragedi yang menyeret Munir.

"Ini soal bagaimana mendorong kebenaran, bagaimana mengelola lembaga negara supaya bisa dipakai dengan benar, yaitu melindungi warga negaranya, untuk masyarakat sipilnya," jelas Suciwati.

Berkali-kali Munir dipukul lewat cap musuh negara serta dijatuhkan reputasinya dengan bermacam narasi yang menyudutkan—dari agama hingga ideologi.

Semua usaha, Suciwati menekankan, gagal belaka, dan akhirnya memakai taktik paling final: pembunuhan.

"Mereka hanya selalu membuat distraksi untuk kita, masyarakat awam, percaya dengan kata-kata mereka, dengan omong kosong mereka, karena mereka tidak punya bukti yang kuat untuk menjatuhkan Munir," tambah Suciwati.

Suciwati menolak disebut benci terhadap negara, juga menyatakan bahwa dirinya tidak pernah merawat kebencian. Selama ini, yang membuat Suciwati bertahan ialah rasa cinta: cinta kepada Munir dan, yang utama, kemanusiaan.

"Apa yang saya lakukan adalah di mana saya tidak mau ada orang dibunuh seperti suami saya, kemudian penjahatnya bebas," tandasnya.

Kematian Munir, menurut Suciwati, bukan kematian biasa. Ada peran negara di dalamnya sehingga layak disertakan pada daftar kategori pelanggaran berat. Negara, pendek kata, tidak boleh melupakan kasus yang menimpa Munir.

Untuk itu, Suciwati tidak akan menghentikan perjalanannya mewujudkan apa yang dulu Munir perjuangkan semasa hidup: keadilan.

Sampai tujuannya benar-benar tercapai, dia hanya punya satu pertanyaan untuk dijawab.

Apakah Anda membunuh suami saya?

Ini adalah artikel pertama dari tiga artikel yang mengulas kehidupan dan kematian Munir.