Seni tradisional Sandur yang distigma PKI, tapi dirindukan dan diperjuangkan – ‘Melihat Sandur, ya melihat diri kita’

Sandur—seni pertunjukan tradisional di Jawa Timur—pernah dituduh menjadi bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI) lantaran pemainnya dituding bagian dari Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Sebagian pegiatnya disebut telah ditangkap tanpa proses pengadilan saat pergolakan politik 1965.

Belum sempat leluasa dipentaskan, kesenian yang diyakini berasal dari permainan tradisional anak-anak pedesaan (dolanan) juga dituduh melafazkan syair musyrik, tapi kini telah ditetapkan pemerintah sebagai warisan budaya takbenda—yang menandakan kesenian ini harus dilestarikan.

BBC News Indonesia menemui para pegiat seni lintas generasi kesenian sandur di Bojonegoro, Jawa Timur.

Kisah sandur kembali diangkat bukan untuk mengorek luka lama, tapi menurut salah satu pegiatnya, “sisi gelap” harus diungkap agar seniman generasi muda bisa melangkah maju merawat kesenian ini dengan belajar dari sejarah.

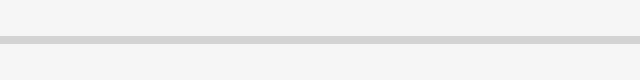

Djagad Pramudjito meninggal dunia beberapa minggu setelah BBC News Indonesia mendatangi kediamannya di Desa Ledok Kulon, Bojonegoro, Jawa Timur, pada awal Juni 2024.

Pada masa terakhir hidupnya, ia menceritakan tentang kesenian sandur di Bojonegoro yang hampir dihilangkan saat tragedi 1965, dan sekarang terus diperjuangkan generasi muda.

Saat terakhir ditemui, pria berusia 66 tahun dengan sarung dan kaos hitam itu menyibak tirai kain yang memisahkan ruang utama dan halaman depan rumahnya.

Kaca mata tebal, wajah tirus, dengan rambut panjang digelung ke belakang kepala dan dilibat dengan udeng, ia menyodorkan jabatan tangan.

“Pram,” sambutnya sambil tersenyum lebar.

Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.

Klik di sini

Akhir dari Whatsapp

Suara Pram terdengar lirih, sehingga butuh sedikit bergeser tempat duduk mendekatinya untuk mendengarkan kata-katanya lebih jelas. Maklum, kata dia, baru saja mendingan dari sakit menahun.

Menurut Pram, sandur sejatinya permainan tradisional bocah zaman dulu di pedesaan yang bertransformasi menjadi kegiatan sosial masyarakat, kemudian menjadi seni pertunjukan bermain peran.

“Dipentaskan pada saat-saat tertentu ketika masyarakat mempunyai hajat sebagai rasa syukur kepada alam dan kehidupan,” kata Pram membuka pembicaraan lebih dalam.

Biasanya seni pertunjukan di tanah lapang ini diselenggarakan pada masa “sebelum panen, sesudah panen dan di tengah-tengah panen”. Kegiatan sosial yang “spontan” ini juga dapat diselenggarakan ketika ada keluarga yang menyelenggarakan acara syukuran.

Baca Juga:

“Sebuah kegiatan masyarakat yang didukung oleh masyarakat, baik itu pembiayaannya, juga sesuatunya, semuanya ditanggung masyarakat,” kata Pram.

Tak diketahui sejak kapan sandur mulai dimainkan di tanah Jawa, tapi Pram menyebut kesenian ini berada pada puncak kejayaan pada periode 1960 - 1964. Hampir di tiap desa di Bojonegoro memiliki kegiatan seni drama tradisional dengan penonton berjubel.

Sudah menjadi tren saat itu, kesenian tradisional yang menjadi daya tarik masyarakat dijadikan media kampanye partai politik, tak terkecuali PKI. Lagu Genjer-Genjer yang melekat pada PKI saat itu, selalu dibawakan hampir di setiap pembukaan pertunjukan seni tradisional.

“Genjer-genjer itu hampir diadopsi oleh semua kesenian. Jadi setiap sandur ada Genjer-genjernya. Ludruk. Ketoprak. Itu mesti dikaitkan dengan tari-tarian itu. Kalau [itu] punya PKI,” kata Pram.

Tragedi 1965 meletus, sandur mundur

Saat tragedi 1965/1966, sandur mengalami kemunduran karena sebagian pemainnya dituduh disusupi Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra)—organisasi yang diidentikkan dengan PKI.

Sebagaimana dijelaskan Pram, sandur adalah “kegiatan sosial” yang anggotanya adalah seniman cabutan dari pemain wayang orang, ludruk, ketoprak, wayang thengul, oklik dan lain-lain.

“Banyak yang direkrut Lekra itu dari ketoprak atau ludruk,” tambah Pram.

“Ada yang ditangkap. Sebenarnya dipenjara. Diasingkan di Pulau Buru… Tapi tiga tahun pulang. Di sini banyak tokoh-tokohnya. Tapi sebenarnya sudah direhabilitasi. Maksudnya mereka hanya kesangkut-kesangkut ikut kesenian. Jadi enggak ikut berpolitik.”

Sumber gambar, Getty Images

Di samping itu, mereka yang disebut “koordinator” kesenian yang berafiliasi langsung dengan Lekra, ada pula yang dibunuh.

“Itu yang tulen-tulen, yang berpolitik,” katanya.

Tahun-tahun setelah tragedi 1965, hampir tak ada pentas kesenian tradisional sebagai hiburan masyarakat Bojonegoro. Sepi.

“Justru tidak berbicara kesenian. Enggak ada kesenian. Terutama seni tradisi. Banyak alat-alat kesenian dibuang. Jadi gamelan-gamelan itu dikubur. Terus wayang kulit dibuang ke (sungai) Bengawan,” tambah Pram.

Hari-hari setelah tragedi 1965, razia militer terhadap kader PKI masif dilakukan di lingkungan masyarakat. Jantung siapa saja bisa melorot saat tentara datang menggedor pintu rumah, karena razia dilakukan hampir tiap hari.

Sumber gambar, Getty Images

Para seniman tradisional yang sudah terlanjur cemas terkena imbas bencana politik, mengalihkan aktivitasnya pada pertanian atau menjadi buruh pembuat batu bata merah.

Sungai Bengawan Solo yang melintasi Bojonegoro menjadi saksi bisu masa kelam saat itu.

“Tragedi 65 itu memang sangat traumatik. Misalnya setiap hari itu kan di [sungai] Bengawan kan ada bangkai-bangkai, ada tulisannya PKI. Setiap hari,” kata Pram.

Belokan Bengawan Solo jadi saksi

Pramudjito mengajak BBC News Indonesia ke salah satu aliran Sungai Bengawan Solo yang letaknya tak jauh dari Taman Bengawan Solo Bojonegoro, seberang Pasar Lama Bojonegoro.

Dengan langkah lunglai, Pram mengarahkan telunjuknya ke salah satu belokan aliran sungai. Sorot matanya terkadang kosong, tenggelam ke masa-masa “mengerikan”.

Bukan hanya alat-alat kesenian yang dibuang para seniman tradisional ke aliran Bengawan Solo, tapi juga tubuh-tubuh tak bernyawa.

“Saya lihat di sana, belasan orang dibunuh kemudian dibuang ke sungai,” kata Pram yang saat itu berusia sekitar tujuh tahun. Air sungai sedang meluap karena hujan, “dan situasinya banjir, belum ada tanggul. Jadi ngeri waktu itu.”

Sungai Bengawan Solo pada masa itu sudah terkenal sebagai lokasi pembantaian–lokasi pembuangan mayat—sebagaimana cerita keluarga korban yang mencari jasad ayahnya di Kota Cepu, Jawa Tengah.

Begitu pula pengakuan seorang penyintas yang dipaksa, "membuang mayat setiap hari dua. Kalau malam minggu kadang-kadang bisa 20 orang, 25 orang. Karena untuk menggali 'kan saya enggak mampu, akhirnya saya buang ke Bengawan."

Di Bojonegoro, Pram mengeklaim menyaksikan sendiri kepala sekolahnya ditebas batang lehernya di pinggiran sungai—belakangan kepala sekolahnya diketahui sebagai anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Non Vaksentral—organisasi sempalan PGRI yang terafiliasi dengan PKI.

“Perempuan. Kan dia PGRI, yang banyak terlibat. Kan ada (PGRI) yang merah... Ini saya ketahui belakangan,” kata Pram.

Samijah adalah pemain sandur di desa yang sama dengan Pram. Perempuan 79 tahun ini, giat menari dan berdialog di tanah lapang bersama seniman lainnya periode 1960-1964.

Mbah Jah—sapaan Samijah—mengemukakan alasan ikutan sandur. "Saya mau sekolah tinggi-tinggi nggak mampu. (Saya) orang nggak punya," katanya sambil tertawa.

Serupa dengan pemain lainnya, Mbah Jah yang saat itu "masih bocah", senang-senang saja dilibatkan dalam sandur. "Terus, senangnya juga karena kan ditonton banyak orang. Tapi setelah ada G30S sudah kelar semua" katanya.

Meskipun Mbah Jah memutuskan berhenti bermain sebelum pecah Tragedi 1965/1966, tapi ia tetap kena imbasnya.

"Kalau setelah Maghrib, pintu rumah sudah ditutup, dikunci. Saya sendiri sama ibu saya diminta tidur di tanah, lampunya dipadamkan semua, ublik (pencahayaan) ditaruh di kaleng lalu dikasih lubang sedikit. Semuanya gelap. Ditutup semua. Lalu ibu saya itu yang suka mengintip dari celah kayu rumah".

"Kalau tidur di dipan, kresak-kresek, kedengaran dari luar. Nanti kalau diperiksa, kan kedengeran itu kalau malam," kata Mbah Jah.

Sumber gambar, Davies Surya

Menurut Pram, Sandur Bojonegoro mulai dipentaskan kembali sekitar awal 1970-an meskipun para pegiatnya masih dalam kondisi “ketakutan”. Tapi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) saat itu butuh eksis, sehingga kegiatan kesenian harus dihidupkan.

“Jadi mengadakan festival kesenian tradisi. Nah, kebetulan di Bojonegoro, Dikbud itu membuat festival, atas prakarsa Pak lurah… Itu pesertanya cuma tiga: Ada ketoprak (dari Desa) Dander, oklik (dari Desa) Sobontoro, terus kalau sandur, (dari Desa) Ledok Kulon,” kata Pram.

Tidak seperti sebelum tragedi 1965, di era Orde Baru sandur dipentaskan dengan pengawasan militer.

Tantangannya tidak sampai di situ.

Meskipun di era Orde Baru sandur tidak sering dipentaskan, tapi pegiatnya masih kerap berkumpul dan berlatih secara sembunyi-sembunyi.

Dalam satu kesempatan, pertunjukan sandur juga mendapat penolakan dari anggota dewan Bojonegoro, satu dekade setelah dipentaskan Depdikbud. Pasalnya, pentas pertunjukkan ini dituduh mengandung “magis” atau nilai kemusyrikan oleh kelompok fundamental kala itu.

Tembang seperti “Somelah” dianggap memplesetkan “Bismillah”.

“Jadi mereka menganggap bahwa sandur itu mencampur-adukan antara agama dan yang lain. Jadi sampai musyrik, ya haram. Jadi tidak boleh hidup,” ungkap Pram.

Padahal, menurutnya, mereka yang menolak sandur “tidak paham” terhadap tembang somelah. Pram mengeklaim Somelah itu merupakan akronim dari “Sumende Mring Alah” yang artinya “Bersandar pada Tuhan”.

“Jadi bukan Somelah dari Bismillah, bukan,” katanya.

Bagaimanapun, Pram tak menyangkal bahwa pertunjukan sandur “ada magisnya”. Bukan hanya cerita pertunjukan tentang dunia nyata, tapi juga dunia yang tidak nyata.

“Nah, itu kebanyakan mereka-mereka yang religius di wilayah ini menganggap itu musyrik, menyembah selain Tuhan,” kata Pram.

Pertengahan 1980-an tekanan untuk “membunuh” sandur Bojonegoro semakin kuat. Pram kemudian berusaha untuk tetap mempertahankan sandur dengan berkompromi, salah satunya terpaksa mengubah tembang “somelah” menjadi “Bismillah”—berlaku sampai sekarang.

Sumber gambar, Dok. Arif Hidajad

“Kalau saya menuruti kemauan saya... Berarti tidak bisa hidup sandur. Mati. Padahal sandur itu lan urip (kehidupan)... Sandur cerminan. Soalnya melihat sandur ya melihat diri kita,” kata Pram.

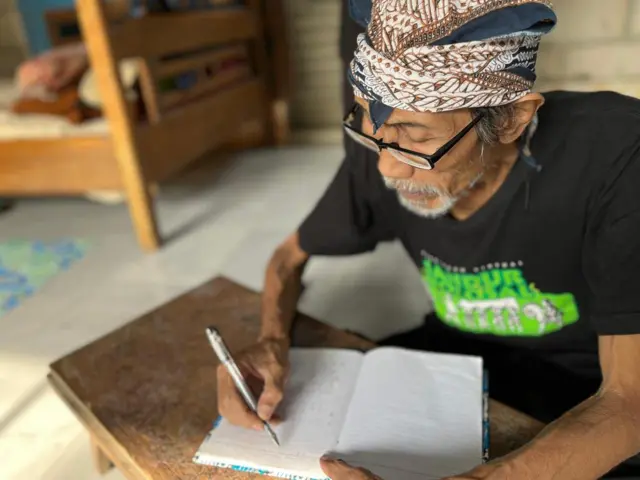

Arif Hidajad melakukan penelitian sandur sejak skripsi hingga disertasi.

Pria yang menjadi dosen di Universitas Negeri Surabaya bercerita “sangat teramat sulit” mengangkat kembali seni pertunjukan ini sejak peristiwa 1965 karena “trauma masyarakat sampai sekarang ini sebenarnya.”

“Jadi pada saat 1997-1998 saya penelitian pertama itu, salah satu yang saya wawancarai adalah tokoh agama di daerah tersebut. Kemudian dengan keras melarang saya untuk meneliti tentang sandur. Satu, karena dianggap itu berafiliasi dengan politik tertentu. Dua, karena itu mengandung kemusyrikan,” kata Arif.

Saat itu kata dia, “tidak ada satu pun seniman sandur yang berani tampil dan mengakui dirinya adalah pelaku. Traumanya itu sampai segitu.”

“Padahal masyarakat tidak pernah berpikir persoalan politik, tidak. Mereka berkesenian, berekspresi, tidak berpikir masalah politik sama sekali,” kata Arif.

Tapi apa lacur, sandur dan sejumlah kesenian tradisional lainnya sudah dilabeli sebagai bagian dari Lekra. Para pegiatnya hanya bisa diam dan bersembunyi—tanpa ada perlawanan.

Mereka pun berhenti mewariskan keterampilan berkesenian, “karena generasi selanjutnya juga enggak berani”.

“Saya penelitian tidak hanya sandur itu berhentinya atau matinya, atau tenggelamnya, atau terpinggirkannya seni tradisi di Indonesia itu persoalannya adalah di trauma tahun 1965 itu,” tambah Arif.

Apa itu seni sandur?

Tidak diketahui sejak kapan kesenian ini muncul dan siapa yang menciptakan. Tapi seni pertunjukan mirip wayang orang ini disebut Arif Hidajad sebagai salah satu kesenian paling tua dalam peradaban manusia.

Dari sejumlah sumber, arti sandur punya bermacam-macam versi.

Seperti dikutip dari Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, sandur berasal dari kata “san” yang berarti panen (isan), dan “dhur” yang artinya sampai habis. Versi lainnya mengatakan sandur berasal dari kata Belanda “zoon” yang berarti putra, dan “door” yang maknanya melalui.

Sementara itu, J. Catur Wibono dkk. di Institut Seni Indonesia Yogyakarta melalui Jurnal Resital 2009 mengemukakan, sandur terdiri dari berbagai cerita yang disebut ngedur. Artinya, kesenian ini berisi bermacam cerita yang tidak habis sampai pagi.

Selain itu, ada juga yang mengartikan sandur berasal dari akronim beksan yang artinya tarian dan mundur—yakni adegan gerak maju-mundur dalam pertunjukan sandur.

“Namun yang paling mendekati kebenaran, secara filosofi, sandur itu ‘sapane donya lan urip’ (kiasan dunia dan kehidupan), itu sebagai keroto boso istilahnya orang Jawa, sampai dinamakan sandur.”

Keroto boso atau kerata basa dalam Bahasa Jawa adalah mengartikan suatu kata dari suku-suku katanya, atau bisa diartikan sebagai akronim yang penyusunannya tak memiliki kaidah.

Misalnya, Guru = digugu lan ditiru (dipatuhi dan ditiru) dan Bocah = mangane kaya kebo, pagaweane ora kecacah (makannya seperti kerbau, kerjaannya tidak dikerjakan).

Sumber gambar, Dok. Arif Hidajad

“Makanya dari setiap adegan, setiap step (langkah) sandur itu mengandung filosofi. Baik itu dialognya, atau tembungnya, tembangnya, terus tariannya, aktingnya, semuanya mengandung filosofi,” kata salah satu inisiator kelompok sandur Kembang Desa, Djagad Pramudjito.

Namun, menurut peneliti Arif Hidajad, sandur merupakan kesenian cukup tua di Jawa, dan diyakini mulai menyebar dari Desa Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kabupaten yang diketahui berdiri pada 937 Masehi berbatasan dengan Bojonegoro di bagian utara.

“Namun kemudian ketika ada perkembangan geopolitik itu bergeser ke Bojonegoro, ke Tuban, itu karena persoalan penyebaran-penyebarannya,” kata Arif.

Sumber gambar, Dok. Arif Hidajad

Di setiap daerah yang memiliki kesenian sandur punya perbedaan masing-masing, tapi tidak signifikan, kata Arif. Semuanya itu dipengaruhi oleh “cara berpikir yang berbeda-beda menurut perkembangan sosio-kulturnya”.

“Misalnya kalongking tetap ada, Tuban ada, nanti ketika kita pindah ke daerah Gresik, Gresik itu juga ada sandur. Itu bentuknya beda, bentuknya ada di panggung, kalau di Bojonegoro itu di tanah lapang,” kata Arif.

Kalongking yang dimaksud Arif adalah satu adegan bersifat magis dan akrobatik yang menjadi puncak acara sandur. Adegan ini ditandai dengan salah satu penari dalam sandur berjalan pada seutas tali yang direntangkan setinggi sekitar 15 meter.

Tokoh astral sandur

Namun, satu hal yang tetap menjadi pakem: sandur punya lima tokoh sentral yang konsisten dalam setiap pertunjukan.

Masing-masing tokoh ini mewakili apa yang disebut sebagai “sedulur papat kalima pancer” - falsafah kuno Jawa mengenai elemen dasar yang menyertai manusia sejak lahir dalam bentuk astral, dalam versi lain disebut sebagai “khodam”. Mereka adalah:

- Cawik - "cagak kang wigati" yang artinya tiang yang sangat penting atau pedoman hidup. Atau ada juga mengatakan berasal dari “cahayanya wiguno”, yang artinya cahaya yang berguna terhubung dengan hati nurani.

- Pethak - "mepet pathak" yang artinya dekat dengan otak atau pikiran. Tokoh ini mewakili pemikiran dan perencanaan.

- Balong - "babakan bolong", secara harfiah adalah lubang yang ada di tubuh manusia. Ia merepresentasikan kemauan keras, penuh nafsu yang kadang mengalahkan pethak. Ada juga yang menyebut tokoh ini pemberi solusi, atau tokoh yang menyerap baik-buruknya kehidupan.

- Tangsil - “nek kebatang khasil” yang dimaknai sudah dipastikan berhasil atau dalam kerata basa ada juga yang menyebut “ya tangan, ya sikil” (ya, tangan, ya kaki). Hal ini dimaknai Pram sesuatu yang dilakukan dengan terencana dan matang bisa berhasil. Dalam sandur, tokoh Tangsil diwujudkan sebagai sosok orang tua sakti, galak dan bisa memprediksi masa depan.

- Germo - "blegering sukma" artinya tempat roh bernaung yang mereferensikan tubuh manusia. Tokoh ini yang mengatur jalannya cerita.

Banyak versi mengenai makna para tokoh sedulur papat lima pancer dan arti dari pelambangannya.

Namun, kata Arif, penokohan ini adalah “kiblat papat lima pancer”—yang merupakan pembagian nafsu manusia pada empat jenis dalam Jawa: Lauwamah (nafsu biologis—makan, minum dan syahwat seksual), Supiah (nafsu duniawi—kekayaan, kedudukan dan kecantikan), Amarah (nafsu emosional), dan Mutmainah (nafsu berbuat baik).

Arif bilang, nafsu-nafsu ini berkaitan dengan lima hukum Islam (wajib, sunah, mubah, makruh dan haram) dalam pengendaliannya. Oleh karena itu, ia meyakini perkembangan sandur sangat dekat dengan penyebaran Islam saat itu.

Dalam konteks Bojonegoro sendiri, lanjut Arif, terdapat daerah bernama Padangan—yang ditafsirkan masyarakat sebagai peladang atau membuat terang.

“Yang dipercaya bahwa syiar Islam daerah Bojonegoro berawal dari sana,” katanya.

Dalam salah satu syair sandur yang berbunyi “la le lo le la le lo”, Arif berteori itu sebagai “Laa ilaha illallah” yang artinya Tiada Tuhan selain Allah.

“Saya pikir karena memang penyebaran agama Islam terutama di daerah itu belum begitu nyokot (mendalam), sehingga mereka tidak bisa berbahasa Arab dengan fasih. Sehingga kata Laa ilaha illallah itu mereka bahasakan dengan la le lo le la,” katanya.

Namun, ia tak dapat pungkiri, syair sandur ini masih ada yang menganggapnya sebagai “mantra”.

Tapi sekali lagi sandur di masing-masing wilayah itu mempunyai “cara berpikir yang berbeda-beda menurut perkembangan sosio-kulturnya”.

Oki Dwi Cahyo memahami setiap tembang dan syair sandur sebagai “mantra dan doa”.

Pimpinan kelompok Sandur Sedet Serepet—kelompok generasi sandur termuda di Bojonegoro—juga memaknai para tokoh dalam seni pertunjukan ini sebagai:

“Pancer itu tengah, artinya yang kelima itu adalah si Germo di tengah. Kemudian yang keempat itu di pinggir-pinggir itu sedulur papat, lima pancer itu yang nafsu kita. Soal hawa nafsu dan pancer ini kita sendiri yang mengendalikan,” kata Oki Dwi Cahyo yang akrab disapa Kochin.

Terlepas dari makna syair dan penokohan karakter dalam sandur, Kochin mengaku menyukai bergelut dalam kesenian tradisional ini karena, “memiliki peluang dekat dengan masyarakat lewat dramanya, lewat kritik sosialnya.”

“Banyak sekali peluang untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat secara langsung sampai. Saya rasa ini jiwa saya,” kata Kochin.

‘Krocok Kricik’

BBC News Indonesia mendapat kesempatan menonton secara langsung pertunjukan sandur dari kelompok Sedet Serepet dalam acara Tanggul Festival di Actore Media Art, Bojonegoro, awal Juni lalu.

Terang sudah ditelan gelap.

Satu per satu tempat duduk kosong mulai terisi oleh warga yang datang berbondong-bondong sambil membawa camilan atau ponsel untuk mengabadikan pertunjukan sandur Sedet Serepet yang segera dimulai. Nyamuk-nyamuk yang semakin gemuk di pipi atau kaki, sudah tak dihiraukan. Sebentar lagi pentas dimulai.

Aroma menyan terbakar menusuk hidung. Aneka bunga bertebaran di pelataran yang memisahkan antara panggung dan penonton.

Dua bambu terpasang di sisi panggung dengan empat pelita yang dipasang di atasnya. Tali plastik menjuntai mengeliling pentas seperti ring tinju. Arena pentas ini disebut sebagai ‘Blabar’.

Kendang mulai ditabuh, dan gong bumbung berdengung menandakan pertunjukan telah dimulai. Ratusan penonton kegirangan, suara tepuk tangan bersahutan mengisi keheningan di salah satu tepi sungai Bengawan Solo.

Empat anak wayang—Cawik, Pethak, Balong, dan Tangsil—berada di masing-masing sudut apa yang disebut sebagai “sedulur papat”—siap berlaga.

Alunan tembang berhenti. Mereka mulai beraksi menghibur penonton dengan dialog dramatis, satir hingga jenaka. Penonton tertawa. Pementas gembira.

Hampir sepanjang dialog dalam pentas ini umumnya berintonasi mendayu-dayu dan monoton—salah satu ciri khas dari sandur.

Pertunjukan kali ini Sedet Serepet yang berisi anak-anak muda Bojonegoro ini mengangkat lakon “krocok kricik”—hal-hal yang berhubungan dengan transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Tentang jual-beli, untung dan rugi.

“Sebuah masalah akan tuntas dengan urusan uang bayar-membayar… Tapi di sini ada yang tidak tuntas, yaitu soal perasaan, kadang tidak bisa tuntas dibayar dengan uang. Jadi poinnya tidak semua hal itu bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa ditransaksikan,” kata sang sutradara, Kochin.

Sebagaimana digambarkan dalam adegan kasmaran saat Pethak membantu Cawik. Pethak tak mengharapkan imbalan apa-apa karena ia tulus membantu seiring cinta bersemi dengan Cawik.

Tapi, Cawik tetap saja ingin membayar kebaikan Pethak dengan upah.

“Pethak tetap tidak mau menerima upah itu. Jika harus ditolak ya, ditolak saja. Tidak perlu dibayar,” tambah Kochin.

Dalam adegan lainnya, terjadi pembagian keuntungan yang tidak merata dalam sebuah transaksi di antara para lakon, yang menimbulkan persepsi “korupsi”.

“Tadi ada Tangsil, ada uang yang dibagi-bagi, ternyata itu tidak rata. Itu kan termasuk sudah hal korupsi,” kata Yanti, yang berada di antara penonton.

Ibu yang membawa serta dua anaknya ini mengatakan pesan moral yang disampaikan dalam pertunjukkan ini “langsung menuju yang dituju”.

Yanti mengaku “sangat terhibur sekali” dengan pertunjukan sandur. Perempuan 36 tahun ini mengaku tak pernah sekalipun mau ketinggalan pertunjukan sandur di kota kecilnya.

Penonton lainnya adalah Fadilah Trianda Puspa, 22 tahun. Kehadirannya sebagai penonton “untuk mengapresiasi” kesenian tradisional yang dimainkan oleh anak-anak muda.

Ia juga menangkap pesan moral dari pertunjukan ini:

“Yang pertama kita enggak boleh korupsi. Tadi kan ada adegan Balong sama Pethak, korupsi hasil sawah. Nah, yang kedua, masalah percintaan,” kata Fadilah.

Dulu, sandur banyak bercerita tentang persoalan yang dihadapi petani dan masyarakat desa pada umumnya, misalnya paceklik, panen raya, tengkulak hingga hama. Tapi kehidupan di pedesaan berubah seiring berjalannya waktu. Sandur beradaptasi dengan cerita kekinian.

“Kalau sekarang kan lebih kompleks. Cari makan atau cari pekerjaan itu bermacam-macam di kehidupan masyarakat ini. Kerjaan apa aja itu memiliki masalah, memiliki tantangan… Mungkin kalau sekarang bisa menceritakan apapun, menceritakan karyawan toko, menceritakan anak kampus,” jelas Kochin.

Dan, pria 34 tahun ini cukup puas. Pesan moral dari cerita yang dipentaskan bersama timnya terbenam di benak para penonton.

“Dengan Sandur saya bisa menyuarakan isu-isu masyarakat dan mungkin nantinya akan menjadi catatan sejarah. Bahwa lakon-lakon saya ini kalau ditonton tahun ke depan itu akan menjadi catatan memori,” katanya.

Sandur yang dirindukan

Keberadaan sandur di Bojonegoro, Jawa Timur, sejauh ini diketahui sudah ada sejak era kolonialisme Belanda. Saat itu, Sandur Mbah Pahing disebut sudah menghibur warga setempat.

Lalu, setelah kematian Mbah Pahing (1965), kelompok sandur ini diturunkan kepada anaknya bernama Mbah Sukadi. Ia kemudian memberi nama kelompok sandur ini sebagai “Sandur Sekar Sari” sampai akhir hayatnya pada 2011.

Tiga tahun sebelum Mbah Sukadi meninggal, juga muncul kelompok sandur yang digawangi Masnoen dan Djagad Pramudjito bernama Sandur Kembang Desa.

Seiring berjalannya waktu, pada 2021 Oki Dwi Cahyo mendirikan kelompok sandur Sedet Serepet yang artinya “sedap betul”.

Semua nama-nama lintas generasi ini memiliki hubungan layaknya “guru dan murid.”

Dalam sebuah studi menunjukkan kelompok sandur di Bojonegoro hilang begitu saja karena sudah kurang diminati oleh masyarakat. Di antaranya karena cerita yang monoton, dan membosankan dengan durasi pertunjukan lebih dari tiga jam (Agus Setiawan et al, 2020).

Pertunjukan seni sandur memang tidak semarak seperti dulu—saat televisi belum duduk di atas lemari kecil atau tertempel di dinding, dan sekarang orang-orang lebih banyak menghabiskan waktunya dengan ponsel.

Ditambah lagi, seni tradisional yang menghibur ini harus berkompetisi dengan kesenian modern, seperti sinetron sampai pertunjukan dangdut.

“Nah itu yang kami menemukan tantangan di situ, harus berkompetisi dengan kesenian modern,” kata Oki Dwi Cahyo alias Kochin.

Sejumlah kebiasaan lama dalam sandur mulai diubah oleh generasi Kochin: cerita lebih kekinian, pemain musik bisa ikut mengambil peran, durasi tidak terlalu lama, dan pertunjukan tidak harus melulu di tanah lapang.

“Tapi saya tidak ingin mengubah pakem-pakem yang sudah ada (seperti tokoh, intonasi dialog dan kritik sosial). Agar sifatnya sandur ini mengajak penonton untuk masuk ke dunia masa lalu. Kemudian muatannya adalah masa sekarang,” jelas Kochin.

Bagaimanapun, sandur tetap saja dirindukan sebagaimana ratusan orang berjubel menonton pertunjukan Sedet Serepet kala itu. Kelompok ini juga memiliki sekitar 20 anggota muda—didominasi oleh pelajar tingkat menengah.

Anissa Handanifah yang memainkan lakon Cawik dalam pertunjukan sandur Sedet Serepet mengatakan ikut kesenian ini karena ingin “mencari pengalaman” baru dan “ingin ajak teman-teman semua untuk ikut sebagai contoh”.

“Anak-anak muda sekarang keseniannya sudah terlupakan, lebih ke main game, joget-joget di TikTok… Kita tunjukkan kalau itu memang budaya kita dan itu memang harus dilestarikan.”

“Belum tentu daerah-daerah lain punya sandur. Belum tentu negara-negara lain juga belum punya sandur. Jadi kita harus lestarikan,” kata Nissa yang mengaku baru pertama kali ikut pertunjukan sandur.

Para seniman muda di Sedet Serepet mengakui sandur masih digelayuti stigma PKI dan tuduhan musyrik, tetapi “zaman sekarang sudah agak hilang dan saya mengalir saja tetap bermain sandur”.

Mustakim atau yang akrab disapa Takim Actore adalah pegiat sandur satu angkatan dengan Kochin.

Menurutnya, anak-anak muda yang ikut kegiatan sandur hari ini “tidak mau tahu” tentang “sisi kelam sandur”. Berbeda dengan generasi tuanya di mana mereka tak berani mengaku sebagai pegiat sandur karena khawatir “diculik”.

“Untuk teman-teman muda, banyak yang tidak tahu sandur terkesan Lekra,” katanya.

Bagaimanapun, sisi kelam sandur yang pernah digelayuti stigma PKI dan dituduh musyrik penting diungkap agar jadi pembelajaran bagi generasi mendatang.

“Bukan sebagai traumatik ya, tetapi sebagai, ada jalan enggak ini untuk generasi ke depan. Biar [peristiwa] seperti ini tidak ada lagi… tetap harus diungkap untuk pembelajaran anak muda hari ini,” jelas Takim.

Menurut kesaksian Takim, proses sandur sampai bisa diterima di tengah masyarakat “perlu proses panjang sampai pada masa ini”.

Sandur di Bojonegoro banyak mengalami perubahan di era Pram dan Masnoen. Dan, sandur mulai ditekankan menjadi seni pertunjukan teater dari sebelumnya sebagai “kegiatan sosial”, kata Takim.

Segala macam adegan termasuk “kesurupan” hanyalah bagian dari pertunjukan untuk menghibur penonton.

“Jadi, memang harus ada inovasi di dalam kesenian, karena kesulitan stigma itu. Kesulitan stigma yang tidak mungkin kita akan meneruskan ini, dengan cara yang sama. Akhirnya, Masnoen itu membuat salah satu metode, sandur untuk bisa masuk sekolah, dia menyatakan, sandur ini teater,” katanya.

Arif Hidajad melihat optimisme anak-anak muda dalam kelompok sandur dan kesenian tradisional lainnya seperti ludruk dan ketoprak yang pernah dicap bagian dari PKI.

“Karena generasi sekarang itu kan aset negara. Perlu kita beri penjelasan, ini masa lalu. Kita sekarang sudah melangkah… untuk mengetahui sejarah itu sangat penting. Supaya ketika ada persoalan yang sama, mereka mempunyai pilihan untuk penyelesaiannya,” katanya.

Dilindungi tapi belum dapat perhatian penuh

Meskipun masih digelayuti stigma PKI dan dianggap musyrik, pada 2014 sandur diajukan sebagai warisan budaya takbenda (WBTB) dengan nomor registrasi 2014004666. Empat tahun kemudian, pemerintah resmi menetapkan sebagai WBTB.

Dalam laman resmi pemerintah disebutkan, sandur merupakan kesenian asli Bojonegoro. Seni pertunjukan sandur memiliki unsur cerita (drama), tari, karawitan, akrobatik (kalongking), terdapat unsur-unsur mistis karena dalam pementasannya selalu menghadirkan Danyang (roh halus).

Penetapan WBTB ini merupakan kewajiban negara dalam menginventarisasi dan memelihara apa yang disebut “ekspresi budaya tradisional” sebagaimana diatur Undang Undang Hak Cipta.

Baca Juga:

- Kesaksian 'Algojo 1965' di Aceh, lubang pembantaian, dan korban yang dilupakan — 'Saya masih simpan parang untuk potong leher'

- Cerita mantan guru dan polisi yang dilibatkan dalam penumpasan PKI di NTT: Menggiring korban ke lubang eksekusi dan tahanan, ‘bapa doakan kami’

- Jokowi perintahkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait pulihkan hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu, pegiat: 'Korban seakan penerima bansos semata'

Sejauh ini, kelompok Sedet Serepet yang dipimpin Kochin berlatih di pelataran rumah, kadang hanya jadi tontonan warga sekitar.

“Ruang pertunjukan itu sendiri, kita pentasnya ya kesederhanaan saja. Di gang, di kampung, layak nggak layak. Pokoknya yang penting ada penonton di situ,” kata Kochin.

Kelompok ini juga sedang berjuang untuk melengkapi peralatan lainnya seperti perangkat suara untuk pertunjukan.

Dari dua persoalan ini, sebenarnya kelompok sandur dan lainnya membutuhkan ruang publik yang disediakan oleh pemerintah setempat untuk berlatih. Harapannya, dengan berlatih di satu tempat khusus akan bisa memperoleh atensi publik lebih besar.

Pejabat di kantor dinas kebudayaan dan pariwisata Bojonegoro, Susetyo mengakui sandur “sempat tiarap” karena masih digelayuti masa lalu sebagai bagian dari PKI. Tapi kata dia, “seniman itu korban” dan “masyarakat tidak tahu” bahwa kesenian ini disusupi Lekra.

Selain itu, pria yang akrab dipanggil Tio, juga mengakui adanya unsur mistis dalam pertunjukkan sandur. “Memang ini rawan, tapi budaya di Indonesia, di Jawa, kita tidak bisa serta-merta melepaskan itu. Keluar dari kebiasaan itu,” katanya.

Sejauh ini, kata Tio, Pemkab Bojonegoro telah memfasilitasi kelompok sandur untuk mengikuti pentas di tingkat lokal maupun provinsi. Selain itu, transfer pengetahuan dan keterampilan juga mendapat dukungan di sekolah-sekolah.

Terkait dengan kebutuhan peralatan bagi kelompok sandur dan lainnya sebenarnya pemerintah memiliki anggaran cukup, kata Tio.

Akan tetapi, perlu proposal dari kelompok kesenian untuk mengajukan, termasuk syarat rekening bank kelompok dan laporan pertanggungjawaban.

“Jadi kadang mereka itu punya bakat, skill, tetapi untuk pentas itu kan butuh dana. Mereka tidak paham [untuk mengajukan proposal]. Itu yang terjadi,” kata Tio.

Adapun fasilitas latihan bersama bernama “taman budaya”, Tio mengeklaim “lokasi sudah ada” akan tetapi “aksesnya tidak representatif”.

“Jadi sebetulnya anggaran untuk membuat taman budaya sebagai sarana fasilitasi teman-teman berkesenian, baik itu latihan atau sebagainya, semua seni ya, itu sebetulnya sudah. Sudah kita kaji, sudah diberi lokasi, tetapi aksesnya itu yang kurang representatif,” katanya.

Kembali pada hari-hari terakhir Djagad Pramudjito. Ia menyempatkan diri mengikuti latihan Sedet Serepet yang berisi anak-anak muda.

Sambil memperhatikan para pemain yang berlatih, ia berbisik: “Sandur bagaimana pun juga. Bagaimana pun bentuknya. Dia... Harus tetap hidup”.

Lekra, PKI dan seni-budaya kerakyatan

Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat adalah organisasi yang dibentuk pada 17 Agustus 1950. Sebagian pendirinya adalah petinggi Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebut saja Njoto dan D.N. Aidit. Selain itu, M.S. Ashar, A.S. Dharta, Henk Ngantung, Sudharnoto, Herman Arjuno, dan Joebaar Ajoeb disebut menggagas organisasi ini.

Pada 24-29 Januari 1959, Lekra menggelar Kongres I di Solo, Jawa Tengah—menjadi kongres pertama dan terakhir sebelum akhirnya lembaga ini disuntik mati dalam pergolakan 65.

Hari-hari sebelum penyelenggaraan Kongres, diadakan Pekan Kebudayaan dengan pengunjung yang hadir rata-rata 9-15 ribu setiap malam. Tiga panggung utama di Sriwedari diisi dengan Ludruk Marhaen, Ketoprak “Kridomardi”, Wayang Orang, Dagelan Mataram, Sandiwara, Reog Jawa Barat, Reog Ponorogo, Gamelan Banyumas, tarian dan nyanyian, sampai pemutaran film serta pameran seni lukis.

Sumber gambar, Getty Images

Para peserta Kongres ini diikuti utusan dari Nusa Tenggara, Maluku-Irian Barat, Sumatra, Jawa dan pulau-pulau lainnya.

Keriuhan “Pesta Rakyat” ini diberitakan Harian Rakjat—koran corong PKI—yang terbit 31 Januari 1959 sebagaimana dimuat dalam Lekra Tak Membakar Buku (2008) karya Rhoma Dwi A.Y. dan Muhidin M. Dahlan.

Salah satu Mukadimah Kongres Lekra menyebutkan:

“Bahwa Rakyat adalah satu-satunya pencipta kebudayaan, dan bahwa pembangunan kebudayaan Indonesia-Baru hanya dapat dilakukan oleh Rakyat, maka pada hari 17 Agustus 1950 didirikan Lembaga Kebudayaan Rakyat disingkat Lekra.”

Kemunculan Lekra ini disebut untuk mencegah kemerosotan garis Revolusi 1945, dan menangkal apa yang disebut dengan “budaya asing”.

Alexander Supartono dalam Lekra Vs Manikebu: Perdebatan Kebudayaan Indonesia 1950-1965 memaknai keberadaan Lekra untuk “menghancurkan budaya feodal dan kolonial”.

Hal ini dilatarbelakangi setelah lima tahun kemerdekaan Indonesia, kebudayaan feodal dan imperialis “membuat rakyat Indonesia bodoh, berjiwa pengecut dan penakut, berwatak lemah dan merasa hina-rendah, serta merasa tidak mampu melakukan apapun”.

“Revolusi haruslah dituntaskan dengan menghancurkan budaya feodal dan kolonial, dan menggantinya dengan kebudayaan yang demokratis dan kerakyatan,” kata Supartono menafsirkan Mukadimah Lekra.

“Politik sebagai Panglima” menjadi dasar Lekra yang kemudian menjadi sikap pengurus dan anggotanya yang kebanyakan budayawan/seniman dalam melihat persoalan politik. Dalam satu “Laporan Umum” Lekra disebutkan: “politik tanpa kebudayaan masih bisa jalan, tapi kebudayaan tanpa politik tidak bisa sama sekali.”

Sumber gambar, Getty Images

Sebelum adanya pertunjukan atau pun pameran, para pegiat kesenian dianjurkan melakukan aksi “turun ke bawah” atau “turba” untuk memperoleh inspirasi. Hal ini dilakukan agar karya seni yang ditampilkan memiliki keterikatan dan dekat dengan rakyat.

Tidak diketahui jumlah pasti anggota Lekra, karena organisasi ini disebut bersifat “terbuka” bagi komunitas kesenian. Organisasinya pun tidak mengenal adanya kepemimpinan yang hierarkis atau komando dari atas ke bawah atas kehidupan para seniman yang bernaung di bawahnya.

Setahun setelah Lekra berdiri, cabangnya sudah meluas di sejumlah kota besar, seperti Surabaya, Yogyakarta, Solo, Bogor, Bandung, Semarang, Malang, Medan, Bukittinggi, Palembang, Manado dan Balikpapan.

Sejumlah ahli sejarah mengatakan, Lekra punya kontribusi besar dalam memenangkan PKI, terutama pada Pemilu 1955 dan mendongkrak jumlah anggota baru partai komunis.

Sumber gambar, Koleksi keluarga Oey Hay Djoen/Institut Sejarah Sosial Indonesia

Selama belasan tahun didirikan, Lekra terbukti mampu menggaet anggota dan simpatisan partai melalui kesenian.

Hal ini diperkuat oleh orasi D.N. Aidit di Istana Negara pada 27 Agustus 1964 yang menandai pembukaan konferensi Nasional Sastra dan Seni Revolusioner—perhimpunan seniman resmi di bawah PKI.

Kata Aidit, Lekra yang merambah hingga kecamatan mampu menggelembungkan jumlah anggota PKI dari 8.000 pada 1955, menjadi 3 juta sepuluh tahun kemudian. Dengan jumlah sebesar itu telah menjadikan PKI sebagai partai komunis terbesar ketiga di dunia, setelah Rusia dan China.

“Satu dari tiga orang Indonesia, sekurang-kurangnya simpatisan partai (PKI),” kata Aidit yang saat itu menjabat ketua Central Comite PKI, seperti dikutip dari Seri Buku Tempo: Lekra dan Geger 1965.

Sumber gambar, Getty Images

Dalam perjalanannya, Lekra juga membentuk lembaga-lembaga kreatif disesuaikan bidangnya masing-masing, yaitu Lembaga Senirupa Indonesia (Lesrupa), Lembaga Film Indonesia (LFI), Lembaga Sastra Indonesia (Lestra), Lembaga Musik Indonesia (LMI), dan Lembaga Senitari Indonesia.

Sementara itu, lembaga bentukan Lekra lainnya yang fokus pada seni pertunjukan tradisional adalah Lembaga Seni Drama Indonesia (LSDI). Sejumlah seni pertunjukan unggul yang dibina LSDI menurut catatan Rhoma Dwi A.Y. dan Muhidin M. Dahlan adalah ketoprak, wayang, reog, dan ludruk.

Tidak banyak disinggung keterlibatan Lekra dengan sandur, karena kemungkinan para pemain sandur adalah cabutan dari seniman ketoprak, ludruk, wayang dan lain-lain.

“Revolusi menuntut dipanglimai politik dan berbuat sebanyak mungkin, dan seni drama adalah salah satu senjata ampuh menuju Revolusi. Untuk mencapai Revolusi maka diperluas rombongan drama di setiap daerah, dengan pengintegrasian kerja Rakyat yang meningkat dari folklore menjadi drama daerah,” kata mereka.

Sumber gambar, Getty Images

Di bawah binaan Lekra, seni pertunjukan drama tradisional di daerah banyak berubah. Kisah-kisah yang ditampilkan bukan lagi untuk hiburan para bangsawan dan kaum elit, tapi diperbarui menjadi kisah perjuangan kepahlawanan rakyat.

Dalam seni pertunjukan ketoprak, kisah Candi Prambanan diperbarui bahwa bangunan candi bukanlah dibuat oleh setan, tapi oleh tenaga rakyat. Kisah lain yaitu Rara Mendut diperbarui menjadi protes terhadap feodalisme yang tidak menghargai kaum perempuan.

Dalam kisah wayang, para dalang melakukan pembaruan pada kisah wayang purwa—cerita pakem dari Arjuna Sara Mahabarata dan Ramayana. LSDI juga memperbarui isi dari kesenian pertunjukan drama, reog, dan ludruk

Meskipun Lekra telah menyebar di seluruh Indonesia dan menyusupi lembaga kesenian tradisional, Rhoma Dwi A.Y. dan Muhidin M. Dahlan menyangsikan apakah Lekra itu benar-benar bagian dari PKI?

Sumber gambar, WEDA/AFP via Getty Images

“Menyebut Lekra bersih sama sekali dari pengaruh PKI adalah kesalahan fatal, tapi menyebutnya menginduk kepada PKI juga keliru,” kata mereka, sambil menambahkan bahwa keduanya punya hubungan kesepahaman ideologi yang istilahnya dipinjam dari D.N. Aidit sebagai “keluarga komunis”.

Riset yang tertuang dalam Lekra Tak Membakar Buku dijelaskan, bahwa Lekra diberi fasilitas luar biasa oleh PKI, baik lewat koran Harian Rakjat sampai koneksi-koneksi jaringan kebudayaan di tingkat lokal maupun internasional.

Sebaliknya, Lekra “membayar” itu semua dengan memberi dukungan terhadap kegiatan kebudayaan untuk meramaikan acara PKI seperti rapat, pawai, kongres hingga konferensi.

Dalam liputan Tempo yang dibukukan Lekra dan Geger 1965 juga disebutkan bahwa, “Njoto pula yang menjaga ‘garis’ Lekra tidak diubah menjadi ‘merah’ oleh PKI. Njoto tahu tidak semua anggota Lekra komunis, dan dia ingin tetap mempertahankan posisi Lekra seperti itu”.

Baca Juga:

Dalam perjalanannya, situasi politik terpimpin semakin mengkristal di awal 1960-an. Sejumlah sastrawan, seniman, pelukis dan komponis yang tidak ingin diatur ideologi tertentu dan partai politik menolak dogma “politik sebagai panglima”.

Pada 17 Agustus 1963, mereka mengeluarkan Manifes Kebudayaan atau disingkat Manikebu—sebenarnya singkatan ini adalah ejekan yang secara gamblang diartikan sperma kerbau.

Tiga budayawan terkemuka yang ikut menandatangani pernyataan ini adalah H.B. Jassin, Trisno Sumardjo, dan Wiratmo.

Sumber gambar, Getty Images

Tapi sikap Manifes Kebudayaan ini kemudian dituduh kontra revolusi baik dari kalangan PKI, Lekra dan kelompok Manipol Usdek—Manifesto Politik, UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.

Pada 8 Mei 1964, Manikebu dilarang oleh pemerintah Sukarno. Padahal, Manikebu ini juga mendapat dukungan dari organisasi kebudayaan lainnya seperti Lesbumi, Ikatan Sarjana Pancasila, Lembaga Kebudayaan Kristen Indonesia, Badan Pembina Teater Nasional Indonesia Sumsel, dan Teater Muslimin Wilayah Palembang.

Seniman, sastrawan dan budayawan yang mendukung Manikebu mendapat tekanan—H.B. Jassin dipecat dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Sapardi Djoko Damono harus pupus harapannya untuk bekerja di Balai Pustaka, serta penyair Taufiq Ismail kehilangan pekerjaan sebagai dosen dan kesempatan kuliah di Amerika Serikat karena ikut meneken Manikebu.

Sejak kehilangan pekerjaan, Taufiq Ismail usaha berdagang batik.

“Setiap kembali ke Jakarta, saya membawa dua-tiga kodi kain batik,” katanya seperti ditulis Tempo.

Sementara sastrawan lainnya, termasuk Goenawan Mohamad tak lagi bisa menulis dengan nama sendiri periode 1963-1964.

Namun huru-hara politik 1965 membalikkan keadaan. Banyak anggota atau seniman/budayawan yang dikaitkan dengan Lekra ditangkap, harus wajib lapor, dipenjara tanpa pengadilan hingga dibunuh.