分析:自二戰以來,沒有哪位美國總統像特朗普這樣撼動世界秩序

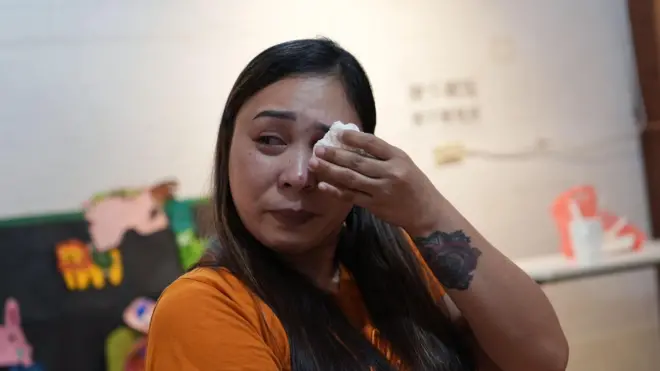

圖像來源,Reuters

- Author, 麗斯·杜塞特(Lyse Doucet)

- Role, BBC國際事務首席記者

上任第一天,他就向世界發出了警告。

「沒有任何事能阻擋我們,」美國總統特朗普(Donald Trump)在就職演說結束時如此宣示,現場響起雷鳴般掌聲。那是在一年前華盛頓的寒冷冬日,他第二任期的開始。

當時全世界是否沒有給予足夠的重視?

在他的演說裡,藏著一句對19世紀「天命昭昭(manifest destiny)」學說的引用——即美國被神授使命,應將版圖擴張至整個大陸,並傳播美國理念。

就在那一刻,巴拿馬運河成了他的目標。特朗普宣佈說:「我們要把它拿回來。」

而如今,同樣堅定的聲明,正指向格陵蘭。

「我們必須擁有它」成了新的口號。這是一次令人震驚的警醒,發生在一個充滿巨大風險的時刻。

美國歷史上充滿了具有深遠影響、備受爭議的入侵、佔領,以及為推翻統治者和政權而進行的秘密行動。然而,在過去的一個世紀中,從未有任何一位美國總統威脅要奪取一個長期盟友的領土,並在違背當地人民意願的情況下對其進行統治。

也沒有任何美國領袖像他這樣粗暴地打破政治規範,威脅自二戰以來支撐全球秩序的長期盟友體系。

毫無疑問,舊規則正被肆意破壞,破壞者未受懲罰。

如今,特朗普被形容為可能是美國最「具變革性」的總統——受到國內外支持者歡呼,卻引發世界各國政府的警惕與不安,而莫斯科和北京則保持著審慎的沉默。

法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)在達沃斯經濟論壇的講台上發出嚴厲警告,雖未直指特朗普,但針對性十分明顯:「這正走向一個無規則的世界——國際法被踐踏,唯一似乎重要的法律,就是擁有帝國野心的強權。」

圖像來源,EPA/Shutterstock

隨著對痛苦的貿易戰的憂慮升高,有些人甚至開始擔心,一旦最糟情況發生——美國總統嘗試以武力奪取格陵蘭——這個已有76年歷史的北約軍事聯盟都可能面臨風險。

特朗普的支持者則更加堅定地捍衛他的「美國優先」政策,反對二戰後建立的多邊國際秩序。

當BBC詢問美國共和黨籍國會議員蘭迪·費恩(Randy Fine),奪取格陵蘭是否會違反《聯合國憲章》時,他回答:「我認為聯合國在促進世界和平方面完全失敗,而且坦白說,不管他們怎麼想,做相反的事可能才是正確的。」

費恩上週在國會提出一項名為《格陵蘭併吞與建州法案》(Greenland Annexation and Statehood Act)的法案。

當似乎沒有任何事情能阻擋特朗普的腳步時,美國焦慮的盟友該如何回應?

在過去一年充滿扭曲與調整的外交歷程中,為了尋找最有效方式應對這位難以預測的總統兼三軍統帥,人們使用了無數不同的說法。

「我們必須嚴肅對待他,但不能逐字理解他。」這是那些堅信只要透過對話,所有問題都能解決的人常掛在嘴邊的論點。

只有在與歐洲合作以形成共同立場應對俄羅斯猛烈入侵烏克蘭這一點上,這個方法奏效。

特朗普的立場往往搖擺不定:某個星期立場接近俄羅斯,下星期又偏向烏克蘭,接著又突然回到與俄羅斯一致。

「他是個房地產大亨。」那些認為特朗普的極端立場只是他紐約地產界背景下的談判策略的人如此解釋。

他對伊朗不斷重複軍事威脅的言論,也帶有同樣的味道——儘管看得出來,軍事選項依然擺在他那張已擁擠不堪的決策桌上。

「他不像傳統政客那樣說話,」他的最高外交官、美國國務卿盧比奧(Marco Rubio)在面對外界對特朗普策略的質疑時如此解釋。「他說到做到。」這是盧比奧給予總統的最高讚譽,並順勢貶低過去歷任總統「慘淡的紀錄」。

盧比奧是主要試圖淡化特朗普對格陵蘭威脅言論的聲音之一,強調特朗普是想「購買」而非入侵這座具有高度戰略重要性的冰雪島嶼。

他指出,為了遏制中國與俄羅斯的威脅,特朗普早在第一任期就開始研究購買這座世界最大島嶼的選項。

但無可否認的是,特朗普的霸凌式手法、他對集體行動的蔑視,以及他深信「強權即公理」的思想。

《經濟學人》雜誌總編輯贊尼·明頓·貝多斯(Zanny Minton Beddoes)如此形容他:「他是一個充斥著交易思維以及赤裸暴力和黑幫式權力的人。」

「他看不見聯盟的價值,也不認為美國是一個理念或價值體系;他完全不在乎這些。」

而他對此也毫不掩飾。

在本月較早前接受《紐約時報》專訪時,特朗普說:「北約一點也不讓俄羅斯或中國害怕,連一點點都沒有。真正讓他們害怕的是我們。」

如果安全真是問題,美國在格陵蘭早已有駐軍,而且依據1951年的協議,美國可以派遣更多軍隊、建立更多基地。

但特朗普的說法很直接:「我就是要擁有它。」

他也經常明白地指出:「我喜歡勝利。」越來越多證據顯示,事情就是如此簡單。

他的政策在過去一年中的反復轉向,令人困惑不已。

圖像來源,Reuters

去年五月,在沙特阿拉伯首都利雅德,我們目睹了他在第二任期首次出訪時的重大演說,並獲得熱烈迴響。

特朗普將矛頭指向美國的「干涉主義者」,痛斥他們「摧毀的國家比他們建設的還要多……在那些他們自己並不真正理解的複雜社會中。」

六月,當以色列攻擊伊朗時,據報導特朗普曾警告以色列總理內塔尼亞胡,不要以軍事威脅危及他的外交努力。

但到了那週末,在看到以色列成功暗殺多名伊朗高級核科學家和安全官員後,特朗普驚嘆道:「我覺得這太棒了。」

「Sane-washing(理智粉飾)」是《金融時報》的愛德華·盧斯(Edward Luce)幾個月前創造的詞,用來形容世界如何以禮貌的方式包裝特朗普,各國領袖帶著「耀眼禮物與金色讚美」前去拜會他,試圖讓他站在自己這一邊。

盧斯在最新專欄中寫道:「特朗普的辯護者——一群比真正信徒還要龐大的隊伍——日以繼夜地努力,把他的政策粉飾得看似合理。」

圖像來源,Reuters

去年十月,這一切展現得淋漓盡致。世界各國領袖被召喚前往埃及紅海度假勝地沙姆沙伊赫,參加他盛大宣佈的「歷經三千年,我們終於迎來中東和平」慶祝儀式。

他的和平計劃第一階段促成了急需的加沙停火,以及以色列人質的緊急釋放。

正是特朗普強勢的外交手腕迫使內塔尼亞胡與哈馬斯同意停火。這被視為只有特朗普才能達成的重大突破。

然而,可惜的是,那並不是和平的曙光。當時,沒有人說出這句未表明的潛台詞。

去年,特朗普的方針被框定為「天命」;而今年,隨著對委內瑞拉的入侵,他的政策又被重新包裝成19世紀初「門羅主義」的升級版——「唐羅主義(Donroe Doctrine)」。

特朗普現在完全擁抱這套理念,並在他熱情支持者的助力下,不斷強化自身信念:美國可以在其後院——甚至更遠的地方——毫無束縛地主動行動,以保護美國利益。

圖像來源,Reuters

有時他被稱為「孤立主義者」,有時被稱為「干涉主義者」。但始終存在一個讓他重返白宮的口號:「讓美國再次偉大。」

而他給挪威首相約納斯·加爾·斯特勒(Jonas Gahr Støre)的信,更凸顯了他因未能獲得今年諾貝爾和平獎而感到的強烈不滿。

特朗普在信中寫道:「我不再覺得有義務只為和平著想,雖然那仍會是主要考量,但我現在也能考慮什麼是對美國有利且正確的。」

在被我問到這一時刻時,挪威外交部長埃斯本·巴特·艾德(Espen Barth Eide)謹慎地回應道:「現在是保持北歐冷靜(Nordic temperament)的好時機。」

挪威在捍衛格陵蘭與丹麥,以及北極的集體安全時,展現了冷靜而堅定的態度。

歐洲的反應則仍然在這片滑溜溜的政治冰面上遊走。

馬克龍誓言啟動歐盟的「貿易火箭筒」,以反制關稅並限制美國進入歐盟這個利潤豐厚的市場。

意大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)——特朗普在歐洲最親近的盟友之一——則模糊地提到這是一個「理解和溝通上的問題」。

英國首相施紀賢(Sir Keir Starmer)則強烈且公開捍衛格陵蘭的領土完整,但為了維護他過去一年與特朗普建立的強大個人關係,他希望避免採取報復性關稅。

圖像來源,Reuters

特朗普已經「摘下手套」開始強硬出擊,他公開張貼各國領袖私下傳給他的訊息——那些領袖仍試圖用傳統外交手段讓他保持友好。

法國總統對他說:「在你返回美國前,讓我們週四在巴黎共進晚餐。」還在讚揚特朗普其他外交成就的同時,不諱言提出疑問:「我不懂你在格陵蘭問題上到底在做什麼。」

北約秘書長馬克·呂特(Mark Rutte)則寫道:「迫不及待想見到你。」呂特曾在去年伊朗以色列12天戰爭中,因特朗普的強勢手腕,而半開玩笑地稱呼他為「老爹」。

呂特與其他官員都將北約各國近年大幅提高國防支出,歸功於特朗普的直白威脅。

而這些可以追溯至他第一任內時的警告,推動了美國歷任總統呼籲、北約自己也在俄羅斯威脅下逐漸開始認可的勢頭。

大西洋彼岸,一個長期生活在美國巨大陰影下的國家,正在努力尋找另一條前進道路——儘管障礙重重。

上週訪問中國時,加拿大總理卡尼坦率表示:「我們必須接受世界的現狀,而不是我們希望它成為的樣子。」

這是自2017年以來,加拿大領袖首次訪問北京——在經歷多年針尖對麥芒的緊張局勢後,此行清楚傳遞了關於這個急速變動世界的訊號。

本週,特朗普再次在社交媒體上提出驚人的威脅,暗示要併吞北方鄰國。他貼出一張美洲地圖,其中包括加拿大與格陵蘭,全部覆蓋著美國星條旗。

加拿大人很清楚,他們仍有可能成為下一個目標。

前央行總裁卡尼去年之所以能升至加拿大最高領導位置,正是因為加拿大人相信:他是最能正面迎戰特朗普的人。

他一開始就採取「以牙還牙」的反制策略,加徵報復性關稅。這對規模更小、且超過70%貿易仰賴南方鄰國市場的加拿大經濟來說過於痛苦。

週二在達沃斯的舞台上,卡尼也將焦點放在這個令人震盪的時刻。

「美國的霸權曾提供全球公共福祉,包括開放的海上航道、穩定的金融體系、集體安全,以及處理爭端的框架,」他直截了當指出,「我們現在正處於『斷裂』,而不是『過渡』。」

週三,特朗普也將在同一舞台發表演說,全世界都在注視。

《紐約時報》本月問他,有什麼能阻止他,他回答:「我自己的道德。我自己的思想。只有它們能阻止我。」

也正因如此,如今有一整支盟友的「艦隊」正在試圖說服、奉承,甚至施壓他——要讓他改變主意。

但這一次,他們是否能成功,已無法確定。