생물종 간 돌연변이 횟수를 통해 밝히는 노화의 단서

사진 출처, Getty Images

- 기자, 제임스 갤러허

- 기자, BBC 건강·과학 전문기자

동물의 수명은 유전 부호의 변이 속도와 관련 있다는 연구 결과가 나왔다.

세계적인 생명과학센터인 영국 웰컴 트러스트 생어 연구소 소속 연구진은 호랑이에서 인간에 이르는 포유류는 노화로 사망할 때까지 돌연변이 출현 횟수가 서로 비슷하다는 사실을 발표했다.

그러나 동물 16종을 분석한 결과 수명이 짧은 동물의 유전 부호는 그렇지 않은 동물보다 더 빨리 변이를 일으켰다.

이번 연구가 우리는 왜 나이를 먹는지, 그리고 암과 관련한 가장 당혹스러운 미스터리 중 하나를 설명할 길을 밝혀준다는 게 연구진의 설명이다.

전문가들은 이번 연구 결과가 "매우 놀라우며 시사점이 많다"라고 평했다.

돌연변이란 신체를 만들고 작동시키기 위한 사용설명서, 즉 유전정보가 기록된 DNA의 분자가 여러 가지 요인에 의하여 원본과 달라지는 것을 뜻한다.

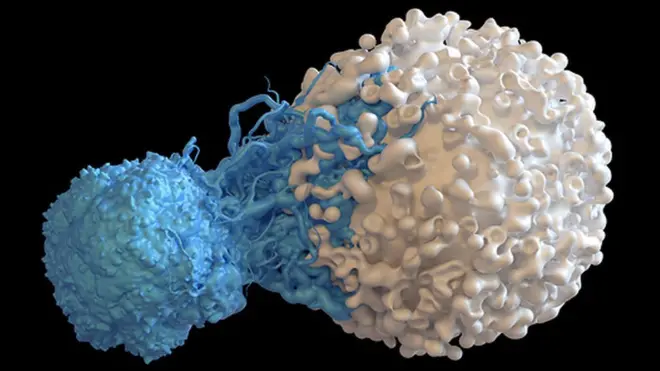

이러한 돌연변이는 오랫동안 암의 원인으로 알려져 왔지만, 과연 노화에도 주된 역할을 하는지는 수년간 논쟁거리였다. 그리고 이번 생어 연구진은 자신들이 "실험적 증거를 최초로" 제시했다고 주장했다.

연구진은 인간, 개, 고양이, 호랑이, 사자, 기린, 말, 토끼, 생쥐, 긴꼬리원숭이과의 흑백콜로부스, 족제비과의 페렛, 설치목의 벌거숭이두더지쥐, 알락꼬리여우원숭이 등 각기 다른 수명을 지닌 종의 DNA를 조사해 돌연변이가 얼마나 빨리 출현하는지 살폈다.

과학 학술지 '네이처'지에도 실린 이번 연구에서 연구진은 보통 4년 미만으로 수명이 짧은 생쥐의 경우 돌연변이가 1년간 무려 800차례에 발생했다.

수명이 긴 동물일수록 매년 일어나는 돌연변이 출현 횟수는 더 적었다.

연 평균적으로 개는 약 249번, 사자는 160번, 기린은 99번의 돌연변이가 발생했으며, 인간은 연 평균 47번을 기록했다.

사진 출처, Getty Images

연구진 중 알렉스 케이건 박사는 이러한 패턴이 "놀랍다"라면서 이번 연구에서 조사한 동물이 모두 평생 약 3200번이라는 엇비슷한 돌연변이 출현 횟수를 보인 것은 "정말 놀랍고 흥분되는 결과"라고 말했다.

만약 인간의 DNA가 쥐의 DNA와 같은 비율로 변이를 일으킨다면, 인간은 약 5만 번의 변이 후 수명이 다해 죽게 될 것이다.

케이건 박사는 BBC와 인터뷰에서 "포유류의 수명은 서로 다르지만 결국 수명이 다해가는 시점에서는 출현 횟수가 비슷해졌다"고 설명했다.

"아직 숫자에 불과합니다. 그러나 이것이 의미하는 바는 무엇일까요? 바로 이 점이 미스터리입니다."

신체 내 세포들이 일정 수의 돌연변이에 도달한 다음 죽어 나가는 것일까. 또한 "나쁜 행동을 하는 세포 몇 개"가 심장과도 같은 주요 신체 조직을 차지하기 시작하면서 장기의 기능이 저하된다는 가설도 제시됐다.

그러나 노화는 신체 세포 안에서 일어나는 하나의 간단한 과정으로 추려질 것 같지 않아 보인다.

텔로미어(염색체의 끝부분에 있는 염색 소립으로 세포의 수명을 결정짓는 역할을 한다)의 단축과 후생적 변화 또한 노화에 일정 역할을 하는 것으로 여겨지고 있다.

그러나 만약 돌연변이 또한 노화에 관여한다면, 유전적 손상을 늦추거나 심지어 손상된 유전 부호를 고칠 방법 또한 있지 않을까 하는 질문으로 이어지는 것이다.

이번 연구진은 이러한 패턴이 모든 생명체에게 해당되는지, 아니면 포유류에서만 발견되는 패턴인지 알아내기 위해 400년 이상의 수명을 자랑해 세계 최장수 척추동물인 그린란드상어를 포함해 어류를 대상으로 추가적인 분석에 들어갈 계획을 밝혔다.

암의 역설

암 연구진 사이에서는 '페토의 역설'이라고 불리는 수수께끼가 있다. 왜 종끼리 비교했을 때 몸집이 큰 개체일수록 암에 걸릴 확률이 낮아지는 걸까.

인간을 포함한 개체는 체중이 많이 나가거나 나이가 많을수록 세포 분화를 많이, 또 오래 한 것이기에 세포 중 하나가 암에 걸릴 가능성이 커진다. 이런 공식을 코끼리와 고래와 같이 정말 몸집이 거대한 동물에게 적용한다면 이들의 암 발병률은 끔찍할 정도로 높을 것이다.

케이건 박사는 "고래의 세포는 (인간의 세포보다) 수조 개나 더 많다. 사실 세포 숫자만 놓고 본다면, 고래는 성년이 될 때까지 생존하는 자체가 말이 안 된다"고 설명했다.

몸집이 큰 동물은 일반적으로 수명이 더 길기 때문에 느린 돌연변이 발생 속도를 통해 이 역설을 설명할 수 있을지도 모른다. 그러나 그렇지 않다는 게 전문가들의 설명이다.

사진 출처, Getty Images

예를 들어 아프리카에 사는 땅속 동물인 벌거숭이두더지쥐는 몸집이 수천 배나 더 큰 기린과 그 수명이 비슷할 뿐만 아니라 돌연변이 발생률도 비슷했다.

케이건 박사는 "기린의 돌연변이 발생률이 훨씬 더 낮으리라 생각하겠지만, 사실 개체의 크기는 중요하지 않은 것으로 보인다"고 설명했다.

대신 연구원들은 몸집이 큰 동물들의 경우 종양억제유전자 등 암을 억제하는 다른 방법들을 진화시켰으리라 추정했다. 그리고 이는 새로운 암 치료법을 열어줄 계기가 될 수 있다. 예를 들어 몸집이 누구보다 큰 코끼리는 종양 형성을 억제하는 유전자의 여러 복사본을 갖고 있다.

미국 하버드 의과대학의 알렉산더 고렐릭 박사와 카밀라 나세로바 박사는 인간과 쥐는 각각 연간 47번, 800번의 돌연변이를 기록해 그 격차가 매우 크다고 말했다.

"인간과 쥐의 게놈이 전반적으로 유사성을 보인다는 점을 고려할 때, 이 돌연변이 발생 횟수의 차이는 놀라운 일입니다."

한편 영국 런던동물학회의 야생동물 수의학자인 사이먼 스피로 박사는 "종종 야생에서보다 동물원에서 동물들의 수명이 훨씬 긴 경우가 많기에 나와 같은 수의사들은 노화의 조건에 관한 연구를 진행한다"고 말했다.

"이번 연구에서 확인된 유전적 변화는 노화가 7개월에 시작하든 70세에 시작하든, 포유류끼리는 노화 질병이 비슷하다는 점을 보여줍니다."