Wartawan keturunan Tionghoa pada 1965, Oei Hiem Hwie, yang memilih jadi WNI, kemudian dituduh PKI dan dipenjara

Sumber gambar, Davies Surya

- Penulis, Famega Syavira Putri

- Peranan, BBC News Indonesia

Puluhan ribu eksemplar koran memenuhi lantai dua sebuah perpustakaan di Surabaya. Sebagian dijilid, sisanya dibungkus plastik sesuai bulan terbitnya masing-masing.

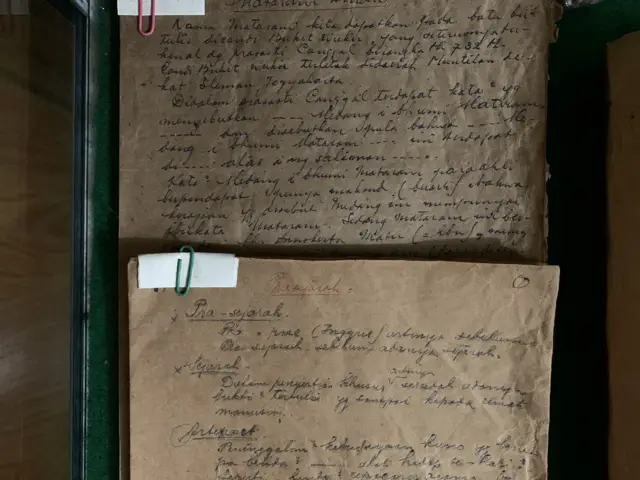

Kamar-kamar dan ruangan di lantai satu penuh dengan rak berisi buku dan majalah, juga beberapa memorabilia. Di antara berbagai dokumen itu, ada naskah asli salah seorang penulis Indonesia paling produktif, Pramoedya Ananta Toer yang ditulis di kertas pembungkus semen.

Pemilik koleksi itu adalah Oei Hiem Hwie, 86 tahun. Pada tahun 1965, Hwie yang bekerja sebagai wartawan dituduh sebagai anggota PKI dan ditahan di berbagai penjara, hingga berakhir di Pulau Buru.

Di pulau itu dia berteman dengan sastrawan Pramoedya Ananta Toer dan membantu Pram menyelundupkan naskah-naskah yang dianggap terlarang di era Orde Baru, keluar dari Pulau Buru.

Saat ditemui wartawan BBC News Indonesia Famega Syavira Putri, di Perpustakaan Medayu Agung, Surabaya awal September lalu, Hwie menceritakan kisah hidupnya.

Baca juga

- Kisah empat penyintas 65 yang 'diasingkan' di kamp khusus tapol perempuan Plantungan

- Perempuan dan propaganda terhadap Gerwani, 'Stigma belum hilang sekalipun mereka sudah tidak memberi label lagi'

- Tragedi 65 dalam lagu, film dan 'berbagi ingatan' lewat media sosial - 'Kita semua korban propaganda Orde Baru'

Memilih menjadi Indonesia

Hwie lahir pada 26 November 1935 dari keluarga yang disebutnya "sulit bila disebut keluarga Tionghoa asli".

Ibunya, The Lekas Nio, adalah peranakan Tionghoa-Jawa yang sudah beberapa generasi tinggal di kaki Gunung Merbabu, Magelang, dan tidak bisa lagi bicara bahasa Tionghoa. Ayahnya, Oei Tiong Han, lahir di Hokkian dan kemudian merantau ke Jawa.

Sebagai keturunan Tionghoa pada masa itu, menjadi Indonesia bukan hal yang otomatis terjadi. Hwie memutuskan menjadi warga negara Indonesia atas pilihannya sendiri.

Kelak, negara yang dia pilih itu justru membawanya ke penjara.

Karena ayahnya adalah warga negara asing, meskipun lahir dan besar di Indonesia, Hwie mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Hingga muncul aturan baru pada tahun 50-an, bahwa warga keturunan Tionghoa harus memilih untuk menjadi WNI atau warga negara Tiongkok.

Awalnya, Hwie sempat ingin tetap mempertahankan kewarganegaraan tanah leluhurnya.

Namun kecintaannya pada Indonesia akhirnya menang, dan dia resmi memilih menjadi WNI.

- Cerita mantan guru dan polisi yang dilibatkan dalam penumpasan PKI di NTT: Menggiring korban ke lubang eksekusi dan tahanan, ‘bapa doakan kami’

- Penari asal Kupang yang dituding PKI: Diperkosa, katong diperlakukan seperti anjing, 'Biar Tuhan yang mengadili'

- 'Dosa turunan' dicap PKI, keluarga penyintas 65 masih mengalami diskriminasi: 'Jangan bedakan kami'

Dalam memoarnya, Dari Pulau Buru Sampai Medayu Agung, Oei Hiem Hwie menulis bahwa dia memilih menjadi WNI karena "berarti ikut membantu kemajuan Indonesia dan sosialisme yang kami banggakan".

Untuk mencapai tujuan itu, Hwie aktif berorganisasi di Baperki.

Baperki adalah Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, organisasi massa yang didirikan oleh warga keturunan Tionghoa yang bertujuan menentang diskriminasi berdasarkan keturunan seseorang.

"Di kepala dan hati saya tertanam perjuangan melawan diskriminasi, bagaimana berintegrasi dengan rakyat Indonesia dan berjuang bersama-sama mewujudkan tatanan sosialisme," kata Hwie dalam memoarnya.

Organisasi ini awalnya bernama Baperwatt, atau Badan Permusyawaratan Warganegara Keturunan Tionghoa. Namun nama ini dinilai membatasi keanggotaan pada golongan Tionghoa saja. Maka, Baperwatt diubah menjadi Baperki, dan anggotanya bukan hanya warga Tionghoa.

Mewawancarai Presiden Soekarno

Sumber gambar, Davies Surya

Sejak kecil, Hwie yang suka membaca dan selalu ingin tahu, bercita-cita menjadi wartawan. "Saya ingin jadi wartawan karena wartawan itu harus belajar dan tahu semua hal. Itu memang cita-cita saya," kata Hwie.

Pada 1962, dia diterima bekerja di koran Trompet Masjarakat di Malang. Ini adalah koran yang didirikan oleh warga keturunan Tionghoa, Goei Poo Aan, pada 1947.

Buku 'Seabad pers kebangsaan 1907-2007' mencatat bahwa Trompet Masjarakat adalah harian dengan berita "sepedas cabe rawit" yang setia berada di jalur rakyat kecil. Dengan sikap itu, tak hanya sekali Trompet Masjarakat berurusan dengan meja hijau.

"Bukan hanya lawan, tapi kawan sendiri pun akan dikritik secara tajam kalau berlaku tidak adil atau merugikan kepentingan bangsa," kata Hwie.

Pekerjaannya sebagai wartawan pula yang membawanya bertemu dengan tokoh-tokoh sejarah masa itu, termasuk presiden pertama Indonesia, Soekarno.

"Tahun 64 itu saya dapat tugas dari redaksi untuk meng-interview Bung Karno, ke Jakarta," kata Hwie. "Ini seperti ujian."

Hwie, yang saat itu adalah wartawan muda, berangkat ke Istana dan berhasil menemui Soekarno di Istana Negara. Dia sangat terkesan dengan pertemuannya dengan Bung Karno. "Bung Karno punya wibawa besar," katanya mengenang.

Ketika bertemu, Soekarno memberinya arloji. "Setelah itu saya wawancara, tidak lama, sekitar setengah jam lebih," kata Hwie dengan bersemangat.

Dalam beberapa kali pertemuan, Hwie mewawancarai Soekarno tentang berbagai hal, termasuk soal Manifesto Politik. Tulisannya pun dimuat di Trompet Masjarakat.

Tulisan-tulisan dan koran Trompet Masjarakat itu sempat dia kumpulkan. "Sayang sebagian besar koleksi Trompet Masjarakat saya sudah dibakar," kata dia.

Dituduh PKI

Pagi hari tanggal 1 Oktober, Hwie pertama kali mendengar tentang pembunuhan para jenderal yang terjadi di Jakarta. Dia belum tahu kejadian itu akan mengubah hidupnya.

"Katanya ada pembunuhan, itu saya pertama dengar, saya belum tahu apa-apa, saya masih muda. Saya tidak tahu apa dampaknya pembunuhan besar itu," kata Hwie.

Kurang dari sebulan kemudian, Hwie pun ditahan. "Tuduhan pertama, karena saya PKI. Padahal tidak, saya bukan anggota PKI," kata Hwie.

Namun dia sadar bahwa pergerakannya di Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) adalah salah satu penyebab dia ditangkap.

"Baperki dianggap underbouw (afiliasi) PKI, padahal bukan, lain. Akibatnya banyak orang Baperki ditangkap dan banyak yang ditahan di Buru," kata dia.

Selain itu, Hwie yakin, pertemuannya dengan Soekarno dan tulisan-tulisannya yang seiring dengan Manifesto Politik, Nasakom dan Bung Karno, adalah salah satu sebab dia ditangkap menyusul peristiwa 30 September.

"Karena saya wartawan yang interview Bung Karno, saya dituduh Sukarno-sentris, memihak pada Soekarno," kata dia. Media tempat dia bekerja, Trompet Masjarakat, pun dikenal sebagai media yang dekat dengan Soekarno.

Goei Poo Aan, pemimpin umum Trompet Masjarakat, juga dituding terlibat peristiwa Gerakan 30 September.

Pada 9 Oktober 1965, Hwie mencatat, bahwa koran tersebut masih terbit dan "dengan berani malah memuat" pernyataan Politbiro CC-PKI yang berjudul "PKI Mendukung Amanat Presiden Soekarno".

Buku "Seabad pers kebangsaan 1907-2007' mencatat bahwa pada 65 Goei Poo Aan dipenjara di Lowokwaru sebagai tahanan kelas A, kemudian nasibnya tak diketahui lagi.

Harian itu pun berhenti terbit untuk selamanya.

Sumber gambar, BBC Indonesia

Dunia Hwie sebagai seorang pemuda 29 tahun yang semula luas, mendadak tertutup.

Setelah dia ditangkap, koleksi bukunya pun dijarah dan dibakar.

"Saya ditahan, mulai dari Malang, di penjara Malang ndak lama, pindah ke Batu, ndak lama dibawa ke Jawa Tengah. Sampai Jawa Tengah nyabrang laut, dibawa ke Nusa Kambangan," kata Hwie.

Meski ditahan tanpa pengadilan, selama penahanan itu Hwie masih berasa beruntung. "Beruntung, saya tidak pernah dipukuli, cuma digebrak-gebrak. Padahal yang lain... bukan dipukul lagi, banyak yang dibunuh."

Dalam memoarnya, Hwie menceritakan bahwa selama ditahan, dia sering mendapat perlakuan rasis. "Para interogator tak segan menghardik dan berlaku keras bila ada tapol menyebut 'Tionghoa' dan bukan 'Cina'," katanya.

Di dalam tahanan pula, Hwie diminta mengganti nama Tionghoanya menjadi nama Indonesia, namun dia menolak. Ketika dipaksa, akhirnya dia mengatakan pada interogatornya, "Terserah Bapak, kalau mau ganti, ganti saja".

Petugas yang menginterogasinya bertanya, ganti nama apa? Hwie menjawab, 'Mergo Dipekso". Artinya, karena dipaksa.

Namanya tidak jadi diganti. Namun beberapa waktu setelah percakapan tersebut, Hwie dikirim untuk menjadi tahanan di Pulau Buru.

"Tidak ada rumah, hanya ada bangunan gedhek(anyaman bambu). Pulau Buru masih hutan belukar, ke mana-mana harus jalan kaki karena tidak ada kendaraan," kata dia.

Di Pulau Buru, Hwie ditempatkan di Unit 4, Savanajaya. Tahanan ditugaskan membabat alas dan menanam padi.

Para tahanan yang sebagian besar adalah kaum intelektual, harus bekerja keras secara fisik.

"Harus macul (mencangkul), babat, tandur (menanam), saya tidak pernah bekerja begitu sebelumnya," kata Hwie.

Mereka harus bekerja keras dengan makanan yang terbatas. Sebelum panen berhasil, para tapol harus meramban ladang dan hutan, mencari daun yang dapat dimakan. Dia bercerita sering makan krokot, karena mengandung banyak vitamin C.

"Kalau cerita [soal masa] di tahanan gini jadi ingat tenan. Ingat semua, ingat teman-teman...," kata Hwie yang lalu terdiam beberapa saat.

"Kami sering lapar. Kalau cerita masa ini... payah. Banyak yang meninggal. Teman-teman masih muda banyak yang...," kata Hwie, tak sanggup menyelesaikan kalimatnya.

Membantu Pramoedya di Buru

Di Pulau Buru itulah dia bertemu dengan Pramoedya Ananta Toer, sastrawan penulis buku Tetralogi Buru.

Saat itu, Hwie sudah mengenal sosok Pramoedya karena sering datang meliput ceramah-ceramah yang diadakan oleh Pram. "Waktu itu belum dekat, baru di tahanan itu menjadi dekat sekali."

Dalam kesulitan, Pram memberinya semangat. "Pram bilang, 'Hwie, jangan mikir ayah ibu, apalagi mikir teman-teman, jangan. Kalau punya pacar, jangan mikir pacar,' Saya jawab, 'Saya tidak punya pacar pak'," kata Hwie sambil tertawa.

"Pram bilang, 'Sekarang yang penting belajar, anggap saya dosen, you siswanya,' kata Hwie.

Salah satu materi 'kuliah' Pramoedya tersebut menjadi cikal bakal Tetralogi Buru.

"Sampai cerita tulisannya Pram, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca. Itu awalnya cerita," kata dia dengan bersemangat.

Hwie yang saat ini berusia 85 tahun bicara dengan suara pelan dan perlahan. Namun ketika menceritakan tentang Soekarno dan Pram, suaranya menjadi penuh antusiasme.

Saat itu, Pramoedya yang semula dilarang menulis, sudah diizinkan untuk menulis lagi di bawah pengawasan dan sensor yang sangat ketat.

Namun, kata Hwie, para tahanan politik begitu menghargai arti penting karya-karya Pram. Dia menceritakan bagaimana dirinya, dan tahanan lain, bahu membahu membantu Pramoedya menulis.

"Pram diisolasi di gubuk gedhek, sekitar satu kilo jauhnya dari tapol lainnya. Dia diawasi dengan lebih ketat dan tidak boleh bertemu orang lain," kata dia.

Isolasi ini membuat Pram tidak dapat bertukar pikiran dengan tahanan lain untuk mendapatkan referensi untuk tulisannya.

Hwie bertugas menjadi pembawa pesan, untuk minta masukan kepada tapol lain soal hal-hal yang sedang ditulis Pram. "Dinding gedheknya berlubang, saya intip, kalau yang jaga pergi saya masuk, sembunyi-sembunyi".

Ketika Pram perlu masukan soal beberapa fakta sejarah, misalnya, Hwie menanyakan fakta tersebut ke Profesor Saleh Iskandar di Unit V dan para ahli lain di bidang masing-masing. Fakta dan masukan itu kemudian ditulisnya untuk diserahkan para Pram.

Sumber gambar, Dokumen pribadi

"Saya bisa ketemu Pram, menyampaikan pesan dan dapat banyak penjelasan dari Pram," katanya.

Ketika Pram menulis buku "Perawan Remaja di Sarang Penyamun", para tapol lain berusaha melakukan penyelidikan dengan mendatangi para bekas jugun ianfu di Pulau Buru. Hasilnya dilaporkan pada Pram.

Dia sadar risiko mengunjungi Pram yang disebutnya "tahanan kaliber besar" secara sembunyi-sembunyi.

"Kalau ketahuan ya bisa digepukin," katanya sambil tertawa mengenang kejadian lebih dari 40 tahun lalu itu. "Tapi karena semangatnya, tidak pernah saya merasa takut. Biar diburu, biar saja. Tapi untung tidak ketahuan."

Ketika Pramoedya membutuhkan lebih banyak kertas untuk menulis, Hwie pula yang bertugas mencarikan kertas. Dia mengambil kertas-kertas semen sisa pembangunan, lalu membersihkan dan memotongnya seukuran folio.

Jika Pram membutuhkan pensil dan pena, para tapol bekerjasama sembunyi-sembunyi menukar telur-telur ayam hutan dengan alat tulis di Namlea, kota terbesar di pulau itu. "Ya sebisa-bisanya," kata Hwie.

Tugas Hwie yang lain terjadi ketika datang kabar bahwa dia akan dibebaskan.

Sumber gambar, Davies Surya

"Pak Pram ngomong dengan saya. "Hwie, kalau bebas saya titip ya, kamu berani?" "Berani. Titip apa?" kata saya," demikian Hwie mengulang percakapannya dengan Pram.

Pramoedya menitipkan beberapa naskah tulisannya untuk dibawa ke luar Pulau Buru. Salah satunya adalah Bumi Manusia dan Ensiklopedi Citrawi Indonesia, dalam bentuk naskah asli tulisan tangan, dan ada juga salinan yang diketik.

Agar tidak ketahuan, naskah Pram dia sembunyikan dalam gulungan baju kotor, lalu dimasukkan ke dalam besek.

Dia mengingat jantungnya berdegup kencang ketika melewati pemeriksaan.

"Untungnya ada tentara yang baik, saya tidak digeledah, meskipun teman-teman saya digeledah, diperiksa. Coba digeledah, besek itu bisa dirampas, dan mungkin saya dibui, dicemplung ke laut, habis. Ndak bisa apa-apa," kata Hwie.

Naskah itu dibawanya pulang dengan selamat. Setahun kemudian ketika Pram bebas, dia ingin mengembalikan naskah-naskah itu.

"Kata Pram, 'Tolong fotokopikan, kasih ke saya fotokopinya. Yang asli kamu simpan, jadi kalau dirampas, yang dirampas fotokopinya'. Lalu saya simpan naskah-naskah itu secara rahasia," kata Hwie.

Sumber gambar, Davies Surya

Menanti keadilan untuk korban 1965

Membawa besek berisi naskah selundupan dan tas plastik, Oei Hiem Hwie, yang ditangkap ketika berusia 29 tahun, baru dibebaskan sebagai seorang pria berusia 43 tahun.

Tanpa pernah diadili, 13 tahun usia produktifnya dihabiskan dari penjara ke penjara.

Setibanya di rumah, berbagai diskriminasi menantinya.

"Saya tidak bisa apa-apa, mana bisa, karena KTP ET. Tidak bisa kerja," katanya. Kode ET, atau Eks Tapol, dicantumkan pada KTP para mantan tahanan politik.

Kode itu menjadi penanda bagi orang-orang yang kemudian akan diperlakukan secara diskriminatif sepanjang Orde Baru.

Sebagai mantan wartawan, Hwie menjelaskan bahwa kode ini membuatnya tidak dapat mengirim tulisan ke media. Ingin memulai usaha, mendapat pinjaman bank pun tak mungkin. "Di rumah saja pun saya sering diperiksa," kata dia.

"Setelah [presidennya] ganti Habibie, baru saya bisa bicara," kata Hwie.

Bahwa naskah Pramoedya ada padanya pun dia rahasiakan selama bertahun-tahun. "Dulu tidak ada yang tahu, ini (menunjuk mulut) tutup," katanya.

Pada tahun 2011, Hwie mengadu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan meminta rehabilitasi dan pengembalian haknya atas tuduhan yang ditimpakan kepadanya pada tahun 1965, dan penahanan tanpa peradilan selama 13 tahun. Hwie juga mengadukan diskriminasi yang dia terima karena label Ex Tapol di KTP-nya.

Namun hingga kini, rehabilitasi dan pengembalian hak yang dia harapkan tak kunjung tercapai.

Hwie mengaku masih berharap akan penyelesaian kasus 65. Tapi bagaimanapun, dia pesimis.

"Kalau presidennya mau, ya bisa, tapi harus melalui suatu keberanian pemimpin, baru bisa," katanya.

Pasalnya, dia menjelaskan, kejadiannya sudah terlalu lama dan para saksi yang penting sudah banyak yang meninggal. "Ada yang tidak berani cerita, ada yang berani tapi tidak bisa."

Meski demikian, dia merasa perlu untuk bersuara dan menceritakan kisah hidupnya sebagai bagian dari sejarah kelam Indonesia. Tujuannya menceritakan kisahnya sebagai tahanan politik adalah karena dia ingin anak muda tahu.

"Kalau saya nggak cerita, anak muda tidak tahu. Tapi konsekuensinya, saya dianggap orang menyebar ideologi tertentu. Padahal bukan, saya apa adanya," katanya.

Perpustakaan Medayu Agung

Setelah bebas dari penjara, Hwie kembali menekuni hobinya membaca dan membuat kliping.

Beruntung, beberapa koleksi bukunya masih ada yang selamat dari pembakaran, karena sempat disembunyikan di atas plafon rumah.

Meski bebas, ruang geraknya terasa terbatas karena dia merasa terus dimata-matai, bahkan di tingkat RT dan RW.

"Lalu datang seorang Tionghoa, namanya Haji Masagung yang punya Gunung Agung. Dia bilang, 'Hwie, kamu kalau di Malang terus nggak bisa maju, sini saya bantu,' jadi saya pindah ke Surabaya," kata Hwie.

Dia lalu bekerja di perusahaan Haji Masagung hingga pensiun dan memutuskan untuk membuat perpustakaan umum di Surabaya, bernama Perpustakaan Medayu Agung.

Perpustakaan ini dibuka untuk umum, dan berisi berbagai macam buku, puluhan ribu eksemplar koleksi koran, dan beberapa memorabilia. Hwie pernah mendapatkan penghargaan Museum Rekor Indonesia sebagai "kolektor surat kabar terlengkap sejak awal terbit".

Di perpustakaan ini pula dia menyimpan naskah-naskah Pramoedya yang sempat dia selundupkan keluar Pulau Buru.

"Bahan-bahan ini ada orang luar negeri yang mau beli, 1 miliar, tapi enggak saya jual. Saya tolak, demi sejarah Indonesia, ini bahan tentang Indonesia," kata dia.

Hwie khawatir jika buku-buku tersebut dia jual, orang Indonesia akan kesulitan belajar tentang negeri mereka sendiri.

Kini, Hwie masih membuat kliping. Setiap pagi pula dia tetap menjaga perpustakaannya, kadang membersihkannya sendiri.

Perpustakaan Medayu Agung, adalah harapannya.

"Agar generasi muda tahu. Kalau generasi muda nggak tahu, nggak ada gunanya. Orang bisa mati tapi harus punya pengabdian, ini peninggalan saya," kata Hwie.