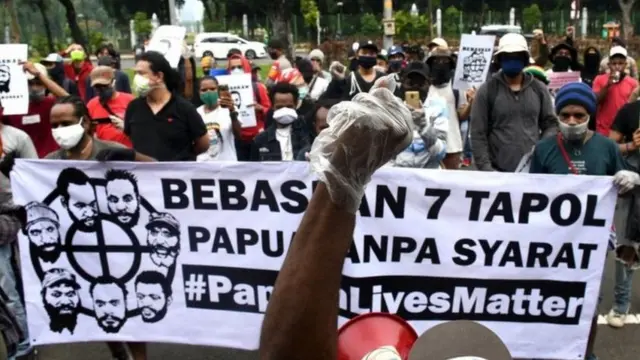

Papua: Pendamping mahasiswa Papua di Bali dipolisikan - Apa yang terjadi jika terus memakai pasal makar untuk 'membungkam' isu Papua?

Sumber gambar, AFP/GETTY IMAGES

Kepolisian harus menghentikan kasus pelaporan atas Direktur LBH Bali pendamping mahasiswa Papua yang diperkarakan atas tuduhan makar, menurut Komnas HAM.

Pasalnya, menurut pakar hukum dan pengacara HAM, aksi mahasiswa Papua tak memenuhi kualifikasi tindakan makar. Berlanjutnya pengenaan pasal makar ke orang-orang yang menyuarakan isu Papua hanya akan menunjukkan penegakan hukum 'yang cenderung rasis'.

Penyidik dari Kepolisian Daerah (Polda) Bali hingga kini belum menentukan tindak lanjut dan masih memverifikasi pengaduan tersebut. Jika dilanjutkan, perkara ini akan menambah panjang daftar kasus makar yang menjerat aktivis Papua yang dua tahun terakhir jumlahnya sudah lebih dari 30.

Baca juga:

Pelaporan Direktur LBH Bali, Ni Kadek Vany Primaliraning, ke Polda Bali menambah panjang daftar tuduhan makar yang diarahkan ke orang-orang yang menyuarakan isu Papua.

Pengacara HAM Papua, Gustaf Kawer, mengatakan apa yang ia sebut sebagai kriminalisasi itu sebelumnya kerapkali hanya menyasar pendamping hukum di wilayah Papua. Tapi dengan kasus di Bali, artinya tindakan tersebut telah meluas ke luar Bumi Cenderawasih.

"Kalau kemudian sekarang ini terjadi di Bali, ini berarti sudah merembet ke mana-mana, termasuk teman-teman di luar Papua yang punya andil dalam membela aktivis Papua," ungkap Gustaf kepada wartawan Nurika Manan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Rabu (04/08).

"Kemudian mereka yang membantu aktivis lalu dicap makar, ini sudah berlebihan," imbuh dia.

Sumber gambar, AFP/GETTY IMAGES

Menurut Gustaf, pasal makar ini mulanya dikenakan ke warga Papua yang menyuarakan ekspresi politiknya. Tapi tren penggunaan pasal makar ke pembela HAM--termasuk pendamping hukum, meningkat memasuki era reformasi.

Namun semua kasus itu menurutnya masih terjadi di wilayah Papua.

"Kalau di Papua sudah sering, kami yang mendampingi, berulang-ulang sudah dikriminalkan, baik yang berkaitan dengan makar maupun pasal lain," tutur Gustaf.

"Kalau untuk teman-teman di luar, saya pikir mungkin di Bali ini yang pertama," tambah Koordinator Perkumpulan Advokat HAM Papua itu lagi.

Dia pun mengingat, sedikitnya dua kali pernah dipolisikan saat mendampingi aktivis Papua. Pada 2011 ia dituduh menghina pengadilan. Tiga tahun berselang ia menghadapi tuduhan melawan penguasa.

"Sudah diperiksa saksi, tapi kemudian masyakat berdemo, akhirnya yang melapor mencabut laporan itu. Kalau tidak ada aksi, mungkin saya diproses juga," kenang Gustaf.

Baca juga:

Dia pun menuturkan, cara negara menghadapi problem di Papua belum juga berubah. Ia menyebut masih maraknya penggunaan pasal makar untuk isu Papua menunjukkan diskriminasi penegakan hukum.

"Begitu orang di Papua yang demo, itu langsung dengan gampangnya dikenakan kasus makar," tutur dia.

Situasi tersebut, lanjut Gustaf, juga mencerminkan buruknya pemahaman aparat menafsirkan konteks makar.

"Kebebasan ekspresi politik itu tidak termasuk makar, kecuali kalau orang angkat senjata, menyerang negara, menyerang aparat, nah itu konteks makar ada di situ. Kalau orang hanya demo-demo biasa, itu dijamin undang-undang," urai dia.

"Kalau kita lihat trennya, di Papua itu setiap tahun ada. Kasus yang paling sering terjadi itu kasus makar," tutur Gustaf.

Sumber gambar, Getty Images

Catatan Koalisi Masyarakat Sipil Papua untuk Semua (KoMaSi) Papua mendapati ada 37 aktivis yang dituduh melakukan tindakan makar sejak September 2019 hingga Juli 2021.

Beberapa di antaranya seperti enam aktivis di Jakarta, tiga orang di Manokwari, delapan orang di Jayapura, empat orang di Sorong, tiga orang di Fak-Fak, sebanyak 13 orang di Merauke dan, seorang aktivis di Jayapura.

Dokumen lain yang diperoleh BBC News Indonesia, menunjukkan jumlah yang lebih banyak dari itu. Sepanjang 2019 hingga 2020 ada 119 orang yang dijerat dengan pasal makar terkait isu Papua.

Beberapa aktivis di antaranya ada yang sudah bebas setelah menjalani hukuman penjara seperti Ambrosius Mulait, Issay Wenda, Dano Tabuni, Charles Kossay, Arina Elopere dan Surya Anta.

Sumber gambar, Reuters/Willy Kurniawan

Alasan pelapor mengadukan Direktur LBH Bali dengan tuduhan makar

Tuduhan makar terbaru menyasar Direktur LBH Bali Ni Kadek Vany Primaliraning. Pelapor atas nama Rico Ardika Panjaitan memasukkan pengaduan masyarakat itu ke Polda Bali pada 2 Agustus 2021.

Kasus ini bermula dari aksi sejumlah mahasiswa Papua pada Senin (31/05) lalu yang semula hendak dilakukan di Polda Papua, tapi urung karena sempat berhadap-hadap dengan massa organisasi Patriot Garuda Nusantara (PGN).

Massa Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) lantas mendatangi kantor LBH Bali. Lembaga bantuan hukum ini pun memberikan bantuan serta pendampingan ke para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi soal situasi terkini Papua.

Sumber gambar, Antara Foto

Aksi tersebut berbuntut pelaporan hukum oleh Rico yang dalam lembar pengaduan menuliskan profesi sebagai asisten advokat. Ia menuliskan 'Konstitusional NKRI' sebagai korban dalam pengaduan ini.

Ia yang juga Ketua Bidang Hukum PGN tersebut menganggap LBH Bali memfasilitasi massa aksi Papua yang disebutnya mengarah pada motif tindakan makar. Selain itu LBH Bali menurut Rico juga menunjukkan ekspresi politik yang disebutnya sebagai dukungan terhadap kemerdekaan Papua.

"Kita lihat dulu, kalau dia membicarakan mengenai HAM, pelanggaran HAM di Papua atau apalah, terserah. Kami mendukung," papar Rico saat dihubungi BBC News Indonesia.

"Satu yang saya catat di sini, dan Pasal 106 menyatakan seperti itu, kalau soal kemerdekaan, tunggu dulu. Soalnya yang dibela mereka apa dulu nih?," kata dia.

"Kalau untuk Papua atau Papua Barat merdeka, tolong.. apakah itu kewenangan kuasa hukum? Artinya dia menentukan sikap politik," imbuh dia lagi.

Baca juga:

Pasal 106 KUHP yang disebut Rico berbunyi, "Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara lama dua puluh tahun."

Ia menafsirkan, pernyataan "Papua bukan merah putih, Papua adalah bintang kejora" dalam orasi, hingga keinginan membebaskan Papua sebagai bentuk makar mengacu pada Pasal 106 KUHP.

Rico lebih lanjut mempermasalahkan unggahan LBH Bali melalui akun Instagram yang disebutnya mengarah pada dukungan kemerdekaan Papua. Unggahan yang dimaksud Rico berupa poster ihwal kekerasan prajurit TNI ke seorang warga di Merauke yang menurutnya menggunakan latar belakang menyerupai motif bendera Bintang Kejora.

"Artinya pada posisi itu dia bukan sebagai kuasa hukum, tapi sebagai entitas pribadi yang menyatakan sikap politik kalau dia berpihak untuk kemerdekaan Papua atau Papua Barat," terang dia.

Tindakan itu menurut Rico menjadi dasar dia menggunakan Pasal 110 KUHP berupa dugaan pemufakatan makar.

Sumber gambar, Getty Images

Pelaporan atas makar dipertanyakan

Adapun Polda Bali masih mempelajari pengaduan tersebut dan bakal meminta klarifikasi pada pihak teradu. Kepala Bidang Humas Polda Bali, Kombes Syamsi, belum bisa memastikan apakah laporan bernomor registrasi Dumas/539/VIII/2021/SPKT/Polda Bali itu akan diproses atau dihentikan.

"Nanti kan diklarifikasi dulu dengan pihak teradu," kata Syamsi kepada BBC News Indonesia, Rabu (04/08).

"Sampai saat ini terkait pengaduan masyarakat yang masuk, masih didalami dulu oleh penyidik Ditkrimum, kemudian akan dipanggil pihak teradu untuk klarifikasi," imbuh dia lagi.

Namun Syamsi belum bisa memastikan waktu pemanggilan untuk keperluan klarifikasi tersebut.

Sumber gambar, BBC Indonesia

Direktur LBH Bali Ni Kadek Vany Primaliraning mempertanyakan pelaporan atas dirinya dengan tuduhan makar. "Bagaimana advokat yang sedang menjalankan tugasnya dikatakan sedang memfasilitasi makar dan menjadikan konstitusional RI sebagai korbannya?," tulis dia, retorik.

Bahkan, lanjut dia, LBH Bali sebetulnya tengah menjalankan mandat konstitusi dengan memberikan bantuan hukum. Vany memaparkan, pendampingan aksi damai mahasiswa Papua itu didasarkan pada surat permohonan pendampingan hukum tertanggal 27 Mei 2021.

"Pelaporan advokat sekaligus aktivis HAM merupakan upaya kriminalisasi sekaligus pelemahan kerja-kerja bantuan hukum dan rasisme terhadap kawan-kawan Papua," kata Vanny dalam keterangan tertulis kepada BBC News Indonesia.

Karena itu ia juga menyayangkan sikap kepolisian yang dianggap tidak mengedukasi pelapor atas pengaduan makar tersebut.

Baca juga:

Komnas HAM: polisi harus hentikan pelaporan tersebut

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menilai tuduhan pelapor yang menggunakan Pasal 106 dan Pasal 110 KUHP tak tepat. Sebab aksi damai mahasiswa Papua tersebut merupakan bagian dari penyampaian pendapat dimuka umum yang dijamin UUD 1945.

Sementara tuduhan pemufakatan makar yang ditudingkan ke Direktur LBH Bali Vany pun mestinya tak bisa jadi dasar aduan. Isnur menjelaskan tugas pengacara dalam mendampingi klien mendapatkan jaminan perlindungan sesuai Pasal 11 Undang-undang Bantuan Hukum.

"Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik," tulis Isnur kepada BBC News Indonesia.

Sementara Komisioner Komnas HAM, Chairul Anam, berpendapat kepolisian harus menghentikan pelaporan kasus ini. Mengingat kata dia, posisi advokat yang memang bertugas mendampingi dan melakukan pembelaan terhadap kliennya.

Apalagi, menurut Anam, rekam jejak LBH Bali—yang merupakan simpul YLBHI—merupakan lembaga bantuan hukum yang sejak awal mendedikasikan diri untuk kepentingan publik dan jelas akuntabilitasnya.

Anam pun mengingatkan, akan jadi preseden buruk jika polisi berkeras melanjutkan kasus tanpa dasar pertimbangan hukum yang jelas.

"Kalau gara-gara melakukan pembelaan terhadap kasus-kasus yang mendapat sorotan publik atau kasus-kasus yang juga bersinggungan dengan kekuasaan atau negara atau pemerintah dijadikan masalah, ini problem serius dalam penegakan hukum," terang Anam kepada BBC News Indonesia.

Anam khawatir, jika pelaporan kasus ini dilanjutkan, akan menjadi ancaman dan masalah serius dalam skema bantuan hukum.

Sumber gambar, YAYASAN KEADILAN DAN KEUTUHAN MANUSIA PAPUA

Bagaimana jika terus-terusan memakai pasal makar untuk 'membungkam' isu Papua?

Pendapat tersebut diperkuat pakar hukum dari Universitas Airlangga, Herlambang Perdana Wiratraman. Ia menjelaskan, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan putusan Nomor 7/PUU-XV/2017 tentang panduan interpretasi frasa makar dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Penegak hukum, lanjut dia, mestinya berpatok pada pedoman tersebut.

"Makar itu tidak bisa hanya sekadar niat atau ekspresi saja, tidak bisa dikenakan makar. Makar itu harus ada pembuktiannya kaitannya dengan serangan atau anslaag," jelas Herlambang kepada BBC News Indonesia.

"Frasa makar itu harus dimaknai serangan, kalau sekadar ekspresi—termasuk ekpresi politik—itu justru protected expression, karena itu hanya menyampaikan, mengkritik. Dia bukan hal yang bisa dipidanakan. Jadi [ekspresi politik] tidak memenuhi kualifikasi ratio decidendi frasa makar dalam putusan MK," urai pakar yang berulang kali menjadi ahli dalam sidang kasus makar.

Sumber gambar, Andrew Gal/NurPhoto via Getty Images

Itu sebabnya, dalam kasus aksi mahasiswa Papua di Bali, mestinya polisi tak perlu menindaklanjuti pelaporan kasus makar tersebut.

Namun sayangnya, seringkali proses penegakan hukum hingga persidangan tidak merujuk pada penafsiran pasal makar sesuai putusan MK. Padahal menurut dia, saat itu hakim konstitusi menerbitkan putusan tersebut agar penegak hukum berhati-hati.

"Putusan itu bukan untuk membuat mudah segala kasus laporan kemudian diproses makar. Bagaimana cara menerjemahkan Pasal 106 [KUHP], bacalah putusan mahkamah konstitusi. Sebaiknya kepolisian yang mendapati laporan ini simaklah baik-baik putusan konstitusi," tukas Herlambang.

"Terlalu berlebihan ya kalau akhirnya memproses kasus ini. Karena perlu diingat, bahwa ekspresi politik itu bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi," kata dia lagi.

Baca juga:

Putusan MK, tambah Herlambang, dikeluarkan untuk memastikan penegak hukum tak serampangan atau kelewat mudah menggolongkan setiap laporan sebagai kasus makar. Sebab dampaknya bakal 'membungkam kebebasan berekspresi dan melemahkan partisipasi warga'.

Selain itu Herlambang khawatir, terus berlanjutnya kekeliruan aparat dalam menafsirkan pasal makar untuk kasus Papua justru bakal menguatkan karakter penegakan hukum yang sarat rasisme.

Sumber gambar, Yamoye Abeth untuk BBC News Indonesia

"Saya khawatir penegakan hukum kita justru bias rasisme terhadap warga Papua. Saya khawatir ini bagian dari politik penegakan hukum yang cenderung rasis, memperlakukan Papua begitu mudahnya distigma makar hanya karena ekspresinya," jelas dia.

"Padahal ekspresi begitu perlu ditelusuri, mengapa mereka mengekspresikan itu? Ada apa? Kenapa mereka menuntut kemerdekaan? Apakah Indonesia atau Jakarta tidak memberikan perhatian? Atau apa? Kenapa mereka menyatakan sampai ingin pisah?"

Berbagai pertanyaan itulah yang menurut Herlambang justru harus dijawab. Bukan malah sibuk 'membungkam kritik maupun ekspresi politik warga Papua'. Ia kembali mengingatkan, ekspresi politik merupakan bagian dari kebebasan bereksepresi yang dilindungi secara hukum.

"Karena semakin ditekan, publik, terutama di internasional akan semakin melihat praktik penegakan hukum di Indonesia justru hanya sekadar membungkam," pungkas Herlambang.