Mengapa hoaks ada dan berlipat ganda, menunggangi pandemi, perang, dan pilpres?

Sumber gambar, Getty Images

- Penulis, Viriya Singgih

- Peranan, BBC News Indonesia

Hoaks terus tumbuh subur mengikuti peristiwa besar dan tren terkini, termasuk pemilihan umum presiden yang baru berlalu. Selama literasi tak dibenahi, bisa dikatakan para pemeriksa fakta tak akan kehabisan pekerjaan.

Benyamin Kurniawan hafal betul isi grup WhatsApp keluarganya. Sehari-hari, anggota grup itu rajin membagikan pesan berisi ayat-ayat Alkitab, info kesehatan, serta rekomendasi tempat wisata kuliner populer.

Eben, panggilannya, biasanya pasif saja. Jangankan berkomentar, ia jarang menyimak isi perbincangan di grup.

"Malas," katanya. "Gue enggak pernah open, enggak pernah sentuh-sentuh grup ini."

Semua berubah sejak awal 2024.

Pada 5 Januari, tantenya membagikan tautan video Facebook, yang mengabarkan bahwa mahasiswa akan turun ke jalan untuk menurunkan Presiden Joko Widodo "dan kroninya" pada 8-10 Januari.

Pada tanggal yang disebut itu toh akhirnya tak terjadi apa-apa.

Namun, itu tak membuat anggota grup WhatsApp tersebut berpikir dua kali sebelum membagikan video-video lain.

Setelahnya, peredaran konten politik di grup, termasuk yang jelas-jelas hoaks, justru makin deras menjelang pemilihan umum presiden 2024, yang jatuh pada 14 Februari.

Ada video kompilasi wawancara anak muda yang membahas alasan mereka tidak memilih Prabowo Subianto sebagai presiden.

Ada video soal Anies Baswedan, calon presiden lainnya, yang disebut sengaja menggerakkan buruh untuk berdemo tepat di hari Imlek, sehingga menyulitkan warga keturunan merayakan tahun baru China.

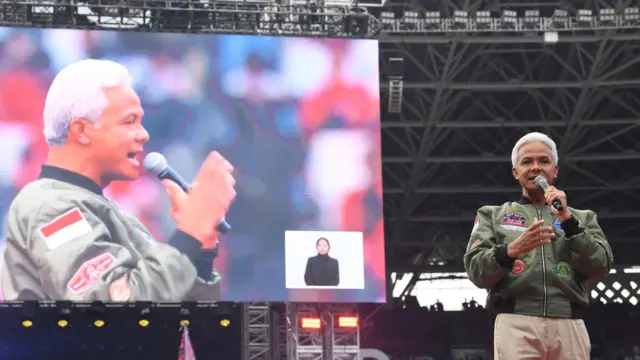

Ada pula video pidato Jokowi, yang disambung dengan suara kepala negara menyatakan dukungannya kepada capres Ganjar Pranowo. Suara ini kemungkinan besar dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI.

Benang merahnya: seluruh konten yang beredar membahas keburukan atau melempar tuduhan tak berdasar yang menyudutkan Prabowo dan Anies, atau dengan gamblang mempromosikan Ganjar.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.

Klik di sini

Akhir dari Whatsapp

Mayoritas anggota keluarga besar Eben memang pendukung Ganjar, sehingga konten-konten yang beredar sejalan dengan pilihan mereka.

Mulanya Eben diam saja. Namun, ia terpancing juga saat ibunya membagikan sebuah tautan video Instagram pada 12 Februari.

Dalam video itu, terlihat seseorang mempertanyakan rencana calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, pasangan Prabowo di pemilu, untuk "menaikkan pajak ke angka 23%".

Konten itu menyesatkan, dan datang dari miskomunikasi berlapis-lapis.

Dalam dokumen visi-misinya, pasangan Prabowo-Gibran menyampaikan rencana menaikkan rasio penerimaan negara - yang mencakup penerimaan pajak dan non-pajak - terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23%.

Saat debat cawapres di Desember 2023, Mahfud MD salah mengutip dokumen visi-misi itu. Ia mengatakan, rencana Prabowo-Gibran menaikkan rasio pajak (bukan rasio penerimaan negara) hingga 23% tidak masuk akal.

Dalam tanggapannya saat debat, Gibran pun tidak benar-benar mengklarifikasi hal ini dan lebih banyak membahas usaha menaikkan penerimaan pajak bila nanti terpilih.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Banyak yang akhirnya menangkap bahwa Gibran berencana menaikkan pajak (penghasilan) hingga 23%, termasuk orang yang videonya beredar di grup WhatsApp keluarga Eben.

"Lucunya, ada orang yang mendukung [Prabowo-Gibran] yang secara tidak langsung mencekik orang miskin untuk semakin miskin," kata orang di video itu menggebu-gebu.

Mendengar omongan tersebut, Eben yang pendukung Prabowo berpikir, "Apa iya?"

Iseng, ia coba melakukan riset internet sederhana, mencari tahu seluk-beluk penerimaan dan rasio pajak serta pernyataan asli Gibran soal ini.

Tak lama, ia mulai mengetik di grup, mencoba menyanggah omongan orang di video dengan bahasa sesederhana mungkin. Tak lupa, ia tambahkan emotikon tersenyum.

Eben klik tombol kirim.

Selewat beberapa menit, tak ada yang menanggapi.

Lewat lagi beberapa menit, barulah muncul pesan baru. Isinya: tanggapan atas pesan sebelumnya soal ide berbisnis pempek.

"Setuju, kita jadi juragan pempek ya."

Tak ada yang peduli dengan penjelasan Eben.

Di situlah Eben sadar, yang mudah viral itu hoaksnya, bukan sanggahannya.

Menunggangi tren terkini, mengeksploitasi lemahnya literasi

Musim ramainya peredaran hoaks biasanya sejalan dengan musim politik, termasuk di masa-masa pemilihan umum presiden dan kepala daerah.

Di luar itu, hoaks tumbuh subur mengikuti apa yang marak dibicarakan di jagat dunia maya.

Karena itu, hoaks kerap hadir mengikuti peristiwa-peristiwa besar seperti pandemi Covid-19, kecelakaan pesawat terbang, bencana alam, atau perang Israel-Hamas.

"Salah satu strategi biar dia banyak nyebar itu dengan mengikuti tren," kata Aribowo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta di Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo).

"Dengan menunggangi tema yang sedang dibicarakan masyarakat, itu akan lebih relate, lebih nyambung. Dan kemungkinan, sesuatu yang relate akan trending, viral gitu ya, itu akan lebih gampang menyebar."

Pertumbuhan pesat jumlah pengguna ponsel pintar dan media sosial, serta kian cepat dan murahnya layanan internet - dengan jangkauan semakin luas, juga berperan penting memicu banjir informasi, entah yang akurat ataupun sesat.

Per Januari 2024, ada 185,3 juta pengguna internet di Indonesia, dan sekitar 75% di antaranya adalah pengguna media sosial aktif, merujuk laporan We are Social dan Meltwater.

Sumber gambar, Getty Images

Di saat yang sama, ada 353,3 juta nomor seluler aktif, meski jumlah penduduk Indonesia hanya 278,7 juta. Ini mengindikasikan, satu orang kerap menggunakan lebih dari satu ponsel.

Angka-angka ini hadir di tengah tingkat literasi masyarakat yang tak memadai.

Dalam hal membaca, skor pelajar Indonesia dalam Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA) yang dirancang Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) hanya menyentuh 359 pada 2022.

Ini adalah angka terendah sejak Indonesia pertama berpartisipasi dalam PISA pada 2001.

Sementara itu, skor indeks literasi digital masyarakat Indonesia mencapai 3,65 dari 5 pada 2023, naik tipis dari 3,54 pada tahun sebelumnya, merujuk hasil survei Katadata Insight Center bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Khusus untuk indikator kecakapan digital, yang mengukur kemampuan warganet termasuk dalam mengecek ulang informasi yang ditemukan via internet, angkanya justru turun dari 3,52 pada 2022 menjadi 3,50 pada 2023.

Padahal, media sosial yang kerap menjadi pusat peredaran hoaks adalah sumber informasi utama para responden survei tersebut.

"Kemajuan media sosial sebagai sumber informasi itu cepat banget, sedangkan untuk membekali masyarakat dengan tingkat literasi media dan informasi yang memadai itu juga belum bisa dilakukan," kata Moses Parlindungan Ompusunggu, managing director LSM Pantau Hoaks.

Peningkatan jumlah pengguna media sosial dan derasnya peredaran informasi di sana, kata Moses, akhirnya memicu lonjakan hoaks dengan jenis semakin bervariatif.

Mafindo menemukan 2.330 hoaks sepanjang 2023, dengan 1.292 di antaranya merupakan hoaks politik, termasuk yang terkait pemilu 2024.

Sebagai perbandingan, mereka hanya mencatat peredaran 644 hoaks politik pada musim pemilu 2019.

Merujuk temuan Mafindo pada 2023, hoaks-hoaks itu utamanya berasal dari YouTube dan Facebook, dengan persentase masing-masing sebesar 44,6% dan 34,4%. TikTok dan X menyusul dengan porsi 9,3% dan 8%.

Mafindo pun mencatat peredaran hoaks dalam bentuk video kini lebih marak dibandingkan musim pemilu sebelumnya, yang lebih banyak didominasi foto atau gambar.

Padahal, proses periksa fakta konten video kerap lebih rumit dan lama dibandingkan foto dan teks, apalagi bila konten terkait dibuat dengan AI.

“Dominasi konten hoaks berupa video menjadi tantangan besar bagi ekosistem periksa fakta," kata Septiaji Eko Nugroho, ketua presidium Mafindo.

"Konten hoaks video cepat sekali viral karena sering dibumbui dengan elemen yang emosional."

Yang efektif, yang menyentil emosi

Eben belum menyerah.

Setelah menyanggah hoaks soal kenaikan pajak, ia kembali tergerak melihat video yang dibagikan tantenya di grup WhatsApp keluarga pada 12 Februari 2024 dengan keterangan: "Grace berbalik 180 derajat?"

Dalam video itu, Grace Natalie dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengatakan, "Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Indonesia, yang toleran, hanyalah Pak Ganjar Pranowo."

Padahal, pada Oktober 2023, PSI telah mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di pilpres 2024.

"Ini video lama waktu PDI-P belum menentukan mau ngajuin Ganjar apa Puan [Maharani], PSI sudah duluan sebagai partai pertama yang dukung Ganjar jadi presiden," tulis Eben, mencoba menyanggah kembali sembari tak lupa menyisipkan emotikon tersenyum.

Lagi, tak ada yang peduli. Anggota grup justru lanjut berdiskusi soal hal lain.

Keluarga Eben, kecuali dirinya, memang cukup kencang mendukung Ganjar dan menolak Prabowo di pilpres 2024.

Sumber gambar, Viriya Singgih

Ada dua alasan. Pertama, Prabowo diduga ikut bertanggung jawab atas kerusuhan Mei 1998 yang mengorbankan banyak warga keturunan China - meski keterlibatannya belum terbukti secara hukum. Sebagai peranakan China, banyak anggota keluarga Eben terganggu dengan hal ini.

Kedua, PDI-P sebagai partai tempat bernaung Ganjar dianggap keluarga Eben banyak membela warga keturunan China - entah apa basisnya.

Bisa dikatakan, trauma kolektif jadi landasan mereka memilih pasangan calon presiden. Secara emosional, mereka jadi hanya mengamini informasi yang sejalan keyakinan sendiri.

Menurut Aribowo Sasmito dari Mafindo, hoaks yang efektif memang yang bisa "menyentil emosi" seseorang.

"Emosi apa spesifiknya? Marah dan takut. Apalagi kalau gabungan dari dua-duanya," kata Aribowo.

Biasanya, tambah Aribowo, kombinasi dua emosi itu mendorong orang-orang untuk membagikan kembali "informasi penting" yang telah diterima, sehingga ujung-ujungnya mereka ikut menjadi agen penyebar hoaks.

Karena emosional, fakta pun jadi tergantung selera.

"Kalau cocok sama selera saya, menurut saya ini fakta. Kalau nggak, ya menurut saya ini bukan fakta," kata Aribowo.

"Walaupun kita klarifikasi, kasih tahu menggunakan referensi apa pun, orang masih punya versi kebenaran sendiri-sendiri."

Tak hanya terkait pemilu, hoaks bertema lain juga biasanya menggunakan formula serupa.

Makanya, hoaks soal vaksin Covid-19 berisi cip untuk melacak pergerakan manusia, atau berbagai metode pengobatan alternatif untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kronis, begitu laku di media sosial.

Sumber gambar, Getty Images

Banyak orang yang mengonsumsi hoaks semacam itu justru merasa tercerahkan dan secara sukarela menyebarkannya kembali.

Amelia Sabrina, pegawai negeri sipil (PNS) berusia 27 yang berdomisili di Jakarta, paham betul soal ini.

Ayahnya rutin berbagi "info kesehatan" yang tak jelas juntrungannya di grup WhatsApp keluarga, entah soal air dingin yang dapat menyebabkan kanker, teknik tepuk tangan yang bisa menyembuhkan sakit pinggang, usus, dan paru, atau terompet tahun baru yang dapat memicu kanker mulut.

Asupan informasi sang ayah, yang berdomisili di Purwokerto, Jawa Tengah, biasanya berasal dari media sosial seperti Facebook, TikTok, dan SnackVideo, serta grup-grup WhatsApp berbagai komunitas, entah komunitas pemancing atau pesepeda.

"Bahkan grup ambulans Banyumas itu ada," kata Amel, yang juga tak paham aktivitas grup tersebut.

Padahal, ayahnya yang berusia 56 tahun adalah pensiunan PNS Puskesmas.

"Dulu kerja di Puskesmas, cuma bukan nakes, tapi tenaga administratif yang harusnya banyak terpapar knowledge tentang medis yang memadai," kata Amel.

Amel dan saudaranya pernah beberapa kali mengingatkan agar sang ayah tak mudah percaya informasi tak jelas yang beredar di media sosial.

"Dia iya, iya aja," kata Amel.

Namun, sang ayah tak kunjung berubah, sehingga Amel pun pasrah.

"Sekarang kayak ya sudahlah. Kecuali ada sesuatu yang berbahaya banget, misalnya penipuan," kata Amel.

"Itu baru agak keras gitu diomonginnya."

Menurut Aribowo, para digital immigrant seperti ayah Amel, yang lahir dan tumbuh besar sebelum era digital, memang kerap gagap menghadapi banjir informasi di media sosial.

Sumber gambar, Getty Images

Banyak di antara mereka menyamakan ekosistem media sosial dengan media tradisional seperti koran dan televisi, yang dulu mendominasi dengan distribusi informasi satu arah, sehingga menerima mentah-mentah apa yang disuguhkan padanya.

Padahal, kini siapa saja bisa memproduksi dan menyebar "berita" di media sosial tanpa prosedur jurnalistik yang memadai.

"Di satu sisi kita harus maklum karena di zamannya mereka [para orang tua] itu belum ada gawai atau gadget, sinyal ponsel, dan koneksi internet di mana-mana," kata Aribowo.

Kesesatan berpikir atau pola penalaran yang salah juga kerap menjebak orang-orang sehingga terkecoh oleh hoaks.

Salah satu bentuk sesat pikir yang umum muncul adalah appeal to (false) authority, atau menggantungkan kebenaran pada mereka yang (seakan) berwenang.

Misal, pada Juni 2021 beredar pesan berantai di WhatsApp yang diklaim berasal dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Pesan itu berisi narasi soal pandemi Covid-19 hanyalah "sandiwara", akal-akalan untuk mengamankan kepentingan politik dan bisnis kelompok tertentu.

Di sini, IDI dianggap sebagai pihak yang memiliki otoritas atau wewenang untuk bicara soal "sandiwara" pandemi, sehingga banyak orang percaya dan membagikan hoaksnya.

Padahal, siapa saja bisa membuat pesan semacam itu dan mencatut nama IDI.

Dan, saat pesan ini disebar oleh orang terdekat, termasuk orang tua atau kerabat, ia seakan mendapat kredibilitas lebih besar.

Kesesatan berpikirnya: "Ayah saya bisa dipercaya, maka pesan ini pasti benar."

Contoh lain, pada Februari 2024 beredar konten soal Rocky Gerung menunjukkan video bukti kecurangan pemilu.

Padahal, video yang digunakan sama sekali tidak menampilkan sosok Rocky, yang merupakan komentator politik ternama. Ia hanya berisi kompilasi berita media massa terkait kecurangan pemilu.

Sumber gambar, Viriya Singgih

Narasi Rocky menunjukkan video kecurangan hanya disebut di teks yang dibagikan bersama dengan videonya.

Di sini, Rocky seakan menjadi sosok ahli yang dapat dipercaya untuk membahas kecurangan pemilu, dan orang-orang membagikan konten ini tanpa mengecek lebih dulu keabsahannya.

Menurut pantauan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), peredaran hoaks kecurangan pemilu mulai berkembang pesat di musim pilpres 2019.

Sebelumnya, saat musim pilpres 2014, yang lebih banyak beredar adalah hoaks berisi serangan terhadap dua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo, dengan tujuan mengubah opini atau pilihan masyarakat.

"Sepanjang 2014 sampai 2019 ini, emosi orang yang terbelah itu kan kayak dirawat ya. Apalagi di media sosial ada pelabelan 'cebong' dan 'kampret'," kata Khoirunnisa Nur Agustyati, direktur eksekutif Perludem.

Karena itu, katanya, saat pilpres 2019 tiba, orang-orang cenderung telah memiliki posisi atau pilihannya masing-masing.

"Tahun 2019 itu mulai tren-nya itu bergeser ke menyerang proses dan penyelenggara pemilunya," kata Khoirunnisa.

Tren itu disebut berlanjut ke 2024, meski hoaks berisi serangan terhadap para capres tak hilang sepenuhnya. Bedanya, kali ini tiap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terlibat sudah lebih siap menghadapi badai hoaks.

Misalnya tim Prabowo, yang menurut Khoirunnisa gencar mengunggah konten untuk mencitrakan sang capres sebagai sosok "gemoy".

"Jadi akhirnya bisa diimbangi hoaks-hoaks yang menyerang dia [dengan konten 'gemoy']," kata Khoirunnisa.

Sumber gambar, Dimas Ardian/Bloomberg via Getty Images

Banjir hoaks soal kecurangan pemilu membawa risiko tersendiri, karena ia dapat memicu bahaya di dunia nyata, kata Aribowo.

Sama halnya dengan hoaks pandemi yang membuat banyak orang enggan disuntik vaksin Covid-19, hoaks kecurangan pemilu dikhawatirkan memicu pergerakan massa yang berujung pada kekerasan.

Ini terjadi, misalnya, saat pendukung Donald Trump menyerbu Gedung Capitol di AS pada Januari 2021 untuk menolak pengesahan hasil pilpres, juga saat pendukung Jair Bolsonaro menggruduk gedung kongres, Mahkamah Agung, dan istana kepresidenan Brasil pada Januari 2023 karena tak terima dengan kekalahannya di pilpres.

Bahkan, di Indonesia pun ini sempat terjadi. Pada 21-22 Mei 2019, aksi unjuk rasa di depan gedung Bawaslu untuk menolak kekalahan Prabowo di pilpres sempat berujung pada kerusuhan yang menewaskan sembilan warga sipil.

"Soal [hoaks] kecurangan pemilu, itu sesuatu yang jadi kayak template," kata Aribowo.

"Tuduhannya sama. Kalau saya enggak menang, berarti curang."

Yang patah tumbuh, yang hilang berganti

Adinda, bukan nama sebenarnya, sempat empat tahun bekerja sebagai pemeriksa fakta di sebuah media asing di Indonesia.

Selama itu pula, ia telah melalui berbagai badai hoaks dengan topik-topik berbeda, dari soal bencana alam hingga kecelakaan pesawat, pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina dan Israel-Hamas, pengungsi Rohingya, serta pilpres.

Dulu "wilayah kerjanya" luas, termasuk YouTube, Facebook, X, dan TikTok, dengan hasil cek fakta berupa artikel panjang ataupun laporan pendek, tergantung kebutuhan kantor.

Namun, belakangan ia fokus membongkar hoaks di TikTok.

Biasanya, ia mesti mengecek setidaknya 15 video TikTok sehari dan membuat laporan ringkas untuk masing-masing video; menentukan apakah konten itu termasuk misinformasi, sembari memberikan argumen dan tautan pendukung.

Sumber gambar, Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Pekerjaan ini sekilas terdengar sederhana, tapi ia bisa begitu menyita waktu dan tenaga, serta bahkan mengganggu kesehatan mental.

Adinda ingat betul, saat musim hoaks pandemi, ia begitu lelah menghadapi konten-konten aneh nan menyesatkan, entah soal air rebusan bawang putih yang disebut ampuh menyembuhkan Covid-19 atau Bill Gates yang dituduh sebagai dalang pandemi.

"Capek banget karena harus melihat kebodohan orang setiap hari," kata Adinda.

Namun, pengalaman itu tak ada apa-apanya dibandingkan saat musim hoaks perang Israel-Hamas.

Sejak perang dimulai pada Oktober 2023, Adinda rutin berhadapan dengan video-video yang "penuh darah" dan "mengganggu", atau menampilkan narasi yang membuatnya emosional, entah sedih ataupun marah.

Satu hari, Adinda membuka laptop dan dokumen berisi daftar panjang hoaks yang telah dicek. Ia berniat mulai bekerja dan memperbarui dokumen itu, tapi tak bisa.

Mendadak, tubuhnya merinding. Ia bingung, panik. Ia tak tahu apa yang terjadi.

"Aduh, enggak bisa," katanya saat itu pada diri sendiri.

Akhirnya, Adinda tutup kembali laptopnya dan menunda pekerjaannya sembari berusaha menenangkan diri.

Sumber gambar, MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images

Cerita Adinda menggambarkan beban kerja para pemeriksa fakta, yang sehari-hari mesti berhadapan dengan arus deras hoaks yang seolah tak ada habisnya.

Sekiranya enam tahun terakhir, operasi periksa fakta di Indonesia memang berkembang cukup pesat, terutama setelah Facebook mulai bekerja sama dengan sejumlah media lokal seperti Tempo dan Tirto pada 2018 untuk memberantas hoaks di platformnya.

Di tahun yang sama juga muncul situs CekFakta.com, sebuah proyek kolaborasi pengecekan fakta yang diinisiasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), serta didukung Google News Initiative (GNI).

Maka wajar bila jumlah pemeriksa fakta, atau jurnalis dengan keterampilan khusus di bidang ini, meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi, berbagai media massa kini telah memiliki divisi cek faktanya masing-masing.

Namun, jumlah pemeriksa fakta yang ada tetap tak sebanding dengan jumlah hoaks yang beredar di jagat dunia maya.

Menurut Moerat Sitompul, kepala Tempo Media Lab yang mengurusi divisi cek fakta Tempo, hoaks itu "patah tumbuh, hilang berganti".

Maksudnya, saat satu hoaks berhasil dibongkar, bisa jadi ratusan lainnya muncul.

Akhirnya, pekerjaan para pemeriksa fakta seperti "mengepel lautan" alias tidak ada habisnya, kata Farida Susanty, manajer riset sekaligus editor tim periksa fakta Tirto.

"Memang sebanyak apa pun pemeriksa fakta, media bikin periksa fakta, dengan adanya tsunami hoaks itu kita selalu kalah," kata Aribowo Sasmito dari Mafindo.

"Apalagi, hoaks itu disebar misalnya 10 ribu kali, tapi klarifikasinya enggak sampai 1.000 kali [disebar] biasanya."

Sumber gambar, Getty Images

Farida pun sependapat. Apalagi, katanya, yang membuat laporan periksa fakta tidak menarik bagi kebanyakan orang adalah karena ia "tidak seseru hoaksnya".

"Hoaks itu lebih menarik, lebih seru, lebih dramatis," kata Farida.

"Kenyataan itu kan sangat lame, membosankan."

Bisa jadi, ini merupakan salah satu alasan mengapa anggota grup WhatsApp keluarga Benyamin Kurniawan, alias Eben, tidak peduli saat disodorkan "kenyataan".

Di sisi lain, jangankan berharap orang-orang percaya laporan periksa fakta, kebanyakan dari mereka saja - khususnya orang tua yang tidak melek digital - tidak terpapar laporan tersebut, kata Eben.

Bila dianalogikan, operasi periksa fakta jadi seperti moda transportasi publik yang hanya melalui jalan raya dan sulit masuk ke gang sempit seperti grup-grup WhatsApp, yang padahal merupakan salah satu pusat peredaran hoaks.

"WhatsApp tuh 'gang kecil'. Nggak sampai ke sana [hasil periksa fakta], kecuali ada anak muda yang mau 'nganterin pakai motor'," kata Eben.

Meski begitu, Moerat bilang ikhtiar harus terus berjalan.

"Sama kayak kerja jurnalistik, ini kerjaan tanpa garis finis," kata Moerat.

"Jadi kita memang saat ini fokusnya ke ikhtiar ya, ke upaya untuk meningkatkan literasi digital dan awareness soal hoaks."

Baca juga:

- Sebagian besar warga Indonesia 'khawatir dengan hoaks di internet'

- Hoaks jelang pilpres meningkat, penebarnya 'kebanyakan kaum ibu'

- Siapa yang menyebarkan narasi kebencian dan hoaks soal Rohingya di media sosial serta apa motifnya?

- Membongkar hoaks soal perubahan iklim yang sering muncul di media sosial

Makanya, Mafindo dan berbagai media kini mulai menggalakkan prebunking sebagai salah satu usaha meningkatkan literasi publik.

Bila debunking adalah upaya periksa fakta, prebunking adalah usaha pencegahannya, yang biasanya dilakukan dengan mengedukasi publik soal cara mengenali hoaks bahkan sebelum informasi keliru itu datang.

Meminjam kata-kata Aribowo, prebunking adalah vaksin hoaks.

Di luar itu semua, Moses Parlindungan Ompusunggu dari Pantau Hoaks menilai butuh kolaborasi banyak pihak untuk meningkatkan literasi publik dan membangun daya tahan kuat untuk melawan hoaks.

Pihak-pihak yang dimaksud mencakup para pemeriksa fakta dan wartawan, tenaga pendidik di sekolah, akademisi di kampus, serta pengambil kebijakan.

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan periksa fakta," kata Moses.

"Itu pekerjaan besar banyak pihak."