नज़रिया: जनता की उम्मीदों पर झाड़ू पहली बार नहीं फिरा

इमेज स्रोत, Getty Images

- Author, प्रियदर्शन

- पदनाम, वरिष्ठ पत्रकार, बीबीसी हिंदी डॉट कॉम के लिए

भ्रष्टाचार के विरुद्ध बदलाव के लगभग महानायक की तरह उभरे अरविंद केजरीवाल अब सवालों से घिरे हैं.

बस इसलिए नहीं कि उनके विश्वस्त सहयोगियों में एक ने उन पर दो करोड़ रुपये लेने के आरोप लगाए हैं, इसलिए भी कि राजनीति की साफ़-सफ़ाई के जिन बड़े दावों के साथ उन्होंने एक सामाजिक आंदोलन से अलग होकर राजनीतिक पार्टी बनाई और दिल्ली की जनता का भरोसा जीता, वे अब संदेह और अंतर्विरोध से घिरे हैं.

अचानक वह चिंगारी बुझ गई है जो किसी को छू लेती थी तो बिजली पैदा कर देती थी.

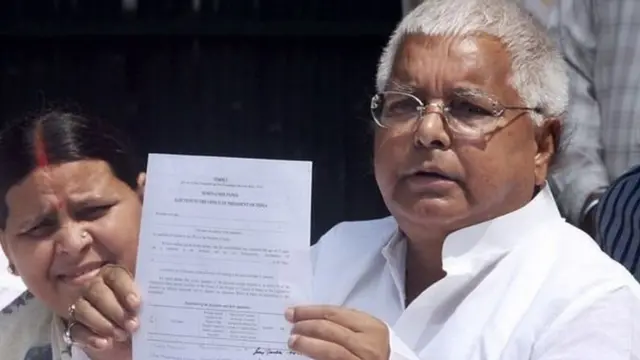

केजरीवाल से ज़्यादा बुरा हाल कभी सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की राजनीति के पैरोकार रहे लालू यादव का है. चारा घोटाले के आरोप से अब तक घिरे लालू यादव अब बदलाव की राजनीति के नहीं, उस विडंबना के प्रतीक पुरुष बन गए हैं जो बदलाव की जगह ठहराव और उम्मीद की जगह नाउम्मीदी पैदा करती है.

लेकिन ऐसा क्यों होता है कि भारतीय राजनीति में बदलाव की सारी संभावनाएं ठहराव के किसी दलदल में फंस कर चुक जाती हैं? चाहें तो याद कर सकते हैं कि 67 के समाजवादी आंदोलन के बाद 9 राज्यों में बनी गैरकांग्रेसी सरकारें कांग्रेस से कुछ अलग करने में नाकाम रहीं.

1977 में दूसरी आज़ादी की धमक के साथ केंद्र में आई पहली गैरकांग्रेसी सरकार तीन साल में आपसी झगड़ों की शिकार होकर बिखर गई, असम आंदोलन ने अस्सी के दशक में एक युवा मुख्यमंत्री देखा, और फिर उसे मुख्यधारा की राजनीति में शामिल होते भी देखा, 1989 में वीपी सिंह का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन देखा और उसकी टूटन देखी.

आंदोलनों से ना उम्मीदी

इस पूरे सिलसिले की आख़िरी कड़ी अन्ना के आंदोलन को कह सकते हैं जिसने मध्यवर्गीय नौजवानों में कुछ ऐसी उम्मीद पैदा की कि लोग अपनी अच्छी-चमकदार नौकरियां छोड़कर इस आंदोलन से जुड़े. उन्हीं दिनों यह जुमला मशहूर हुआ कि मेरे दादा ने गांधी के आंदोलन में हिस्सा लिया, मेरे पिता जेपी के आंदोलन में शामिल रहे और मैं अन्ना के आंदोलन में आया हूं.

इमेज स्रोत, Getty Images

अपने हिस्से की नैतिकता

क्या आंदोलनों से ये नाउम्मीदी इसलिए पैदा होती है कि हम ऐसी पूरी लड़ाइयों को एक सामूहिक लड़ाई में बदलने की जगह इन्हें कुछ व्यक्तियों, कुछ महानायकों के ज़िम्मे छोड़ देते हैं?

हमारी उम्मीदें किसी लोहिया, किसी जेपी, किसी वीपी, किसी लालू या किसी केजरीवाल पर टिकी होती हैं. हम अपने हिस्से की नैतिकता, अपने हिस्से के उसूलों के सारे बोझ उनके कंधों पर डाल कर दायित्वमुक्त हो जाते हैं और जब वे फिसलते हैं तो हम यह शिकायत करते हैं कि ये सारे आंदोलन बेकार हैं, ये सारे लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं.

एक हद तक यह सच है. लेकिन व्यक्तिवादी राजनीति पर इस भरोसे के दो और पहलू हैं. अरविंद केजरीवाल और लालू यादव से नाउम्मीदी को एक निगाह से देखना फिर वही भूल करना है जिसकी वजह से व्यक्तिपूजा को भी बढ़ावा मिलता है और उससे पैदा होने वाली हताशा भी गहरी होती है.

ध्यान से देखें तो अरविंद केजरीवाल जिस लोकपाल आंदोलन की उपज रहे, वह सामाजिक बदलाव की किसी परंपरा से नहीं उपजा था, वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक मध्यवर्गीय गुस्से की कोख से निकला था जिसके पीछे कोई सुचिंतित विचार नहीं, तात्कालिक प्रतिक्रिया भर थी.

इमेज स्रोत, AFP

उस लोकपाल आंदोलन में बहुत सारे ऐसे लोग शामिल थे जिनके लिए भ्रष्टाचार का मतलब दफ़्तरों की रिश्वतखोरी की वजह से रुकने वाला काम भर था, उसकी वह जटिल प्रक्रिया नहीं, जिसमें वे कभी अनजाने में और कभी जान-बूझ कर भागीदार बनते रहे.

कलह बचा रहा था

ऐसे आंदोलन को अगर कोई वैचारिक आयाम नहीं मिलता तो उसका विफल होना ही उसकी इकलौती परिणति था. बीच में यह लगा कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आनंद कुमार जैसे समाजवादी चिंताधारा के लोग शायद केजरीवाल की पार्टी में यह वैचारिक आयाम जोड़ पाएंगे, लेकिन उनके बाहर होते ही यह संभावना भी ख़त्म हो गई और वह कलह बचा रहा जिसके छींटे अब तमाम लोगों पर दिख रहे हैं.

लेकिन लालू यादव का मामला केजरीवाल से अलग है. लालू मंडल के दिनों की राजनीति की सामाजिक खदबदाहट की देन रहे. वे सामाजिक न्याय की जिस धारा की नुमाइंदगी करते रहे हैं, उसका एक राजनीतिक इतिहास भी है और वर्तमान भी.

लालू या मुलायम की विफलता उस राजनीतिक धारा की विफलता नहीं है. मौजूदा भारतीय राजनीति में पिछड़े समुदायों और तबकों की लगातार बढ़ती नुमाइंदगी इसका प्रमाण है. बीजेपी या कांग्रेस जैसे दल भी इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, बल्कि इसके साथ हमक़दम होना उनकी मजबूरी है.

इमेज स्रोत, Getty Images

निस्संदेह इस राजनीति ने अपने समुदायों को भी नाउम्मीद किया है, लेकिन अक्सर लालू या मुलायम के नाम का इस्तेमाल इस विफलता को रेखांकित करने के लिए नहीं, पूरी सामाजिक धारा को अविश्वसनीय बनाने के लिए किया जा रहा है.

जबकि सच्चाई यह है कि अगर लालू मुख्यमंत्री नहीं होते तो नीतीश भी नहीं बन पाते और जीतनराम मांझी भी नहीं बन पाते. यही बात उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में मुलायम या मायावती के संदर्भ में कही जा सकती है. बेशक, इन नेताओं ने भी अपने ही समुदायों के साथ छल किया, लेकिन वह एक दूसरी कहानी है.

नाकामियों से सबक

बहरहाल, मूल सवाल पर लौटें? क्या हमें उम्मीद करना छोड़ देनी चाहिए? क्या हमें अपने नेताओं-अपने आंदोलनों को संदेह से देखना चाहिए? यह कहीं ज़्यादा बुरा होगा.

इन सारे आंदोलनों ने, इन नेताओं ने, अपनी कई नाकामियों के बावजूद लोकतांत्रिक प्रतिरोध की ऊष्मा बनाए रखी है- सरकारों को निरंकुश होने से डराए रखा है. इनकी वजह से सत्ता बदली है- और इनकी वजह से परिवर्तन भी हुए हैं.

भारतीय राजनीति आज वह नहीं है जो साठ के दशक में थी. उसके सामने इक्कीसवीं सदी की बहुत सारी चुनौतियां हैं. हमारे लोकतंत्र पर भी दबाव बढ़े हैं. उस पर बहुत विराट पूंजी का दबाव है, उस पर बहुत गहरी सांप्रदायिकता और उसके वाहक अतिवादी राष्ट्रवाद का दबाव है.

इमेज स्रोत, Getty Images

इन सबके बावजूद अगर हमारा लोकतंत्र लगातार अपरिहार्य और मज़बूत होता जा रहा है, अगर उसमें हाशिए पर पड़े समुदायों की भागीदारी बढ़ रही है, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय उन आंदोलनों को हैं जिन्होंने जनता को अपने साथ जोड़ा, उनमें उम्मीद पैदा की और अंततः इस पूरी व्यवस्था को वह गतिशीलता दी, जो अगर न होती तो बहुत सारी दूसरी ताकतों का वर्चस्व कहीं ज़्यादा अचूक और अभेद्य होता.

निस्संदेह, इन आंदोलनों को मसीहाई मुद्राओं से भी बचाने की ज़रूरत है जो इन नाकामियों का एक अनिवार्य सबक है.

(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)