中國學者吳思訪談錄(1):極左經歷

圖像來源,BBC World Service

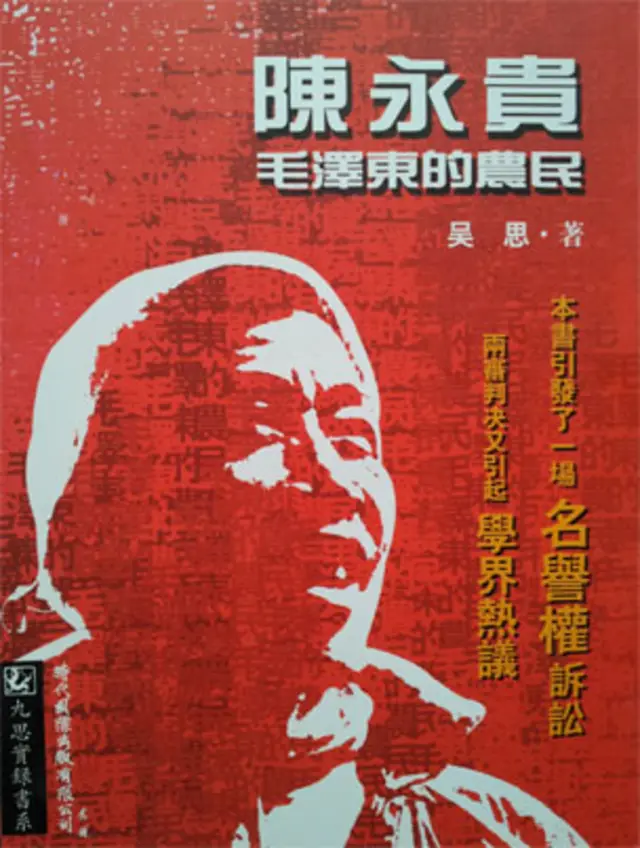

吳思是中國著名學者及媒體人,曾經擔任《炎黃春秋》雜誌總編輯暨法人代表。此前也曾經在中共中央書記處農村政策研究室任職。他長期從事中國政治史研究,首創「潛規則」概念,併發展出「血酬定律」和「元規則」論說,並主張中國共產黨應啟動、主導政治體制改革,並主動轉型為憲政制度下的社會民主黨。吳思的作品包括《中國頭號農民:陳永貴浮沉錄》、《潛規則:中國歷史中的真實遊戲》及《血酬定律:中國歷史上的生存遊戲》等書。日前,吳思接受了台灣中央研究院人社中心研究員陳宜中博士的專訪,而BBC中文網獲得授權連載發表有關專訪內容。

吳思(以下簡稱"吳"):高二畢業後,1976年,我去北京市的北部山區慈悲峪大隊插隊,那是一個深山裏的村子。當時我是一個極左分子,插隊當了大隊領導,努力要把我的極左理念付諸實現。

陳宜中(以下簡稱"陳"): 您2006年寫的〈我的極左經歷〉在網上流傳很廣,可否請您從這裏談起?

吳:1976年已經是上山下鄉的末期了,在北京市,如果沒有特殊理由,都要下鄉,一般至少兩年。有些例外可以不下鄉,譬如說獨生子女,或者兄弟姐妹的年齡間隔在六歲以上。我比我弟弟大六歲,按規定我可以不下鄉,但是我滿腦袋毛澤東思想,極左,就是想到農村去,到最艱苦的地方去。那時最艱苦的地方是西藏,我就想去西藏,但後來沒去成。

陳:您是幹部家庭長大的?

吳:我父親1947年在東北入了共產黨,當時他十八歲,然後就到了北京,1951年還去朝鮮跟美國人打仗。他回來的時候已經是1956年了,算是最後幾批回來的。後來他調到了七院,有的時候屬於國防科委,有時候屬於海軍,後來屬於六機部,反正是研究艦船的。

我就是在七院的大院里長大的。軍隊大院或機關大院子弟雖說也是北京人,但跟過去的老北京差別很大,老北京都住在胡同裏,大院是集中居住的外來者(跟台灣的眷村有點像)。大院子弟的一個特徵是,自認為天下未來是我們的,我們是共產主義事業的接班人。

《我的極左經歷》

陳:您為何在2006年重提《我的極左經歷》?

圖像來源,BBC World Service

吳:那年剛好是文革結束三十週年,很多人談論文革。我認為多數文章都沒說到根本,最根本的問題是文革所要建立的社會模式和經濟模式,在現實生活中推行困難、效率低,一定得垮台。於是,我就寫了《我的極左經歷》,描述我在農村是怎麼學大寨,怎麼推行毛澤東理想的農業模式。從我親身的經驗出發,我分析為什麼毛澤東模式的動力不足,農民都不幹活、嚴重偷懶,乃至全國吃不飽,最後非改不可。

陳:《我的極左經歷》的最後一段提到,假如將來取代「官家主義」的是某種禁止罷工的資本主義,憑借暴力專工農大眾的政,那您還要再當一回左派。

吳:如果大陸能夠順利實現憲政民主,我就不必回頭當左派了。

陳:您1978年去了中國人民大學中文系。我想追問,您從何時開始對您的極左思想和實驗產生懷疑?您實驗失敗以後,馬上就告別極左了嗎?還是上了大學以後,接觸到各種新思潮,才逐漸變化?

吳:1976年雖然發生了粉碎四人幫,以及四五運動,但主流的意識型態仍然是馬列主義毛澤東思想。到了1978年以後,有種氛圍很難描述,就是天氣慢慢地暖和起來了,春天來了,但你說不出春天是哪天來的。我們感覺這個世界好像變了,整個意識型態開始鬆動了,過去對於「物質刺激」的激烈批判也不再提了。

但是我上大學的時候,規定要讀的東西還是文革前的,仍然是正統的馬列主義毛澤東思想;批判四人幫也只是說他們背離了這條路線,說他們走到了極左的那一端。學大寨還在講,但是不那麼鋪天蓋地了。我們就隨著這個過程慢慢轉。不是馬上告別極左,從開始懷疑,到輕視,同時尋找新思想。

接觸新思想

所謂新思潮,開始還是馬克思主義體系中的理論,歐洲共產主義,法蘭克福學派,馬克思的早期理論。文藝理論方面寬一點,沙特和弗羅伊德的觀點都可以讀到一些介紹。我們同學的普遍心態是,不願意看官方的東西,不管是報紙還是雜誌,覺得官方的水平太低。我們對馬克思還是很崇敬,特別認真地讀了馬克思1844年《經濟學哲學手稿》,談人的異化問題,談人的本質屬性是什麼;讀起來非常吃力,但是我們覺得包含了非常多有力量的思想。

陳:您插隊時年紀很輕,就二十歲左右。您的極左經歷跟文革造反的紅衛兵有沒有關係?

吳:大陸的一個特點就是,每一代人都得重新走自己的路,互相之間基本是沒有傳承的。因為批判性的經驗和思想禁止傳播。前一代人經歷過的,對我們來說幾乎不存在,幾乎看不到任何經驗教訓。

譬如,老三屆是在1969年下鄉,他們到了1971-72年就什麼都明白了,可是他們的經驗對我們來說是不存在的。1974-75年那一批新的先進知青向我們做各種講座,說應該怎麼搞,他們怎麼幹成功了,我們聽了覺得很新鮮、很有挑戰性,就凖備跟著他們走。

更有批判性的聲音,只能私下跟你談,你才可能有些體會。他們不會主動跟你談,除非是你的親近朋友,而且一旦談起來,青年人的心理也可能產生牴觸,說這家伙就是一個膽小怕事、沒理想的俗人,未必聽得進去。

以前知青的經歷,或老紅衛兵的負面經歷,對我這一代幾乎不存在,幾乎沒影響。但是他們的成功經驗,所謂的「先進事蹟」,對我很有影響,我對他們創造的業績簡直很神往。我覺得我可以比他們幹得更好。

陳:您對您自己的極左經驗的反思,始於何時?

吳:一開始,我認識問題、表達問題的方式,全都依賴列寧、斯大林、毛澤東那套話語體系。我的極左實驗失敗了,但我不知道該如何表達。最初我的表述方式是:小資產階級的力量太強大,自私自利的觀念太強大,一時無法戰勝,所以必須適當地做些讓步,不能樹敵太多,只能一步一步慢慢改造。直到大學二年級,我仍然不能表達我在農村的那些失敗,就是消滅自留地的失敗,學大寨的失敗,還有義務勞動的失敗。我耿耿於懷,知道失敗了,可是想不明白。

有天晚上,我夢見我跟毛澤東在一個禮堂看戲,他坐在我三排以前的位置上。我隔著三排問:毛主席,我可以跟您說句話嗎?他說:你說吧!我就翻過了兩排,坐到他旁邊。我說我特別認真地試了,認真學大寨,但這麼搞真的不行,需要像列寧和德國簽訂布雷斯特條約那樣讓步。毛澤東就一臉困惑地看著我,等我說為什麼這麼搞不行。我一肚子事實和經驗,就是不知道如何簡單清晰地向他表達,硬把我憋醒了。

對我來說,不管是在人大,還是去北大聽課,都很少留下深刻印象。老師們通常講的還是文革前十七年的路子,但這並沒有讓我茅塞頓開、豁然開朗。我自己閱讀文藝理論和社會學理論,也沒能解決我內心對社會、對世界的困惑。

相比之下,反而是馬克思主義內部的那些異端的東西比較有深度,例如南斯拉夫中央委員德熱拉斯的《新階級》,意大利學者翁貝托.梅洛蒂談亞細亞生產方式的《馬克思與第三世界》等等。直到大學畢業第二年,我還在重讀四卷本的《馬克思恩格斯選集》,可見當時我對馬克思主義如何尊敬。至少在那個階段,我自己還沒有形成憲政民主思想。

媒體工作生涯

陳:您畢業後被分發到哪個單位?

吳:我分到中共中央書記處農村政策研究室,主任是杜潤生,就是農村改革智囊團的頭兒。到那裏報到後,又把我分到農村政策研究室的機關報《中國農民報》工作,後來改名叫《農民日報》。從1982到1992年,我在《農民日報》幹了十年。

圖像來源,BBC World Service

陳:您的第一本書《中國頭號農民:陳永貴浮沉錄》跟報社工作有關嗎?

吳:我的第一本書是和朋友合寫的關於個體戶的調查。《陳永貴》是我在《農民日報》當機動記者的時候寫的,我主要還是想弄明白,為什麼我搞不成大寨。

我自己的實驗很失敗,何以陳永貴幹得那麼好?1977年,北京優秀知青代表團去陳永貴的大寨參觀,我就是團員。那時我已經是生產隊指導員,當大隊副書記,還被我們公社、我們縣樹立為先進知青。去山西看到了陳永貴的大寨,梯田一層一層地從山底到山頂,像長城一般的壯觀,看了以後就自慚形穢。他們能做到,我們怎麼不行?

我怎麼那麼笨,就是弄不成?我這個"心病",從1976、1978年直到整個1980年代都存在。我寫陳永貴,就是為了做一番清理,研究他是怎麼成功的?他在全國又是怎麼失敗的?把這說清楚了,就把我當年的失敗也搞清楚了。那本書是1991年開始寫的,認真做了有一年多、將近兩年。

陳:《農民日報》的讀者群主要是哪些人?

吳:閱讀者多數都是農村的基層幹部,鄉、鎮、縣方面的幹部,發行最多的時候能將近七十萬,後來直線下降,一度跌到十幾萬。純粹的農民讀者不多,但告狀的多。來我們報社上訪的事,幾乎天天有。通過談話、看他們上訪告狀的信,就可以知道農村如何遍地冤案,但是多數案件是沒有新聞價值的。

陳:六四對您有何影響?

吳:對我最大的影響是,在六四之前,像我們這種大院子弟的特點,就是把自己當成接班人,認為這個黨是我們的黨,這個國家是我們的國家。但六四以後就開始形成獨立的人格了,從此你就是你,我就是我,不是你們的什麼接班人。思想上我也跳出了馬克思主義,不再以學習的態度讀那些書。當時一個心態的變化,就是要尋找新的知識,我想用史學的方式梳理一遍我對中國的觀察。幾年後我開始重新讀史,特別是明史,也嘗試寫過小說。

網友如要發表評論,請使用下表: