关于多巴胺,我们都搞错了些甚么

图像来源,Serenity Strull

- Author, 尼古拉·库库什金(Nikolay Kukushkin)

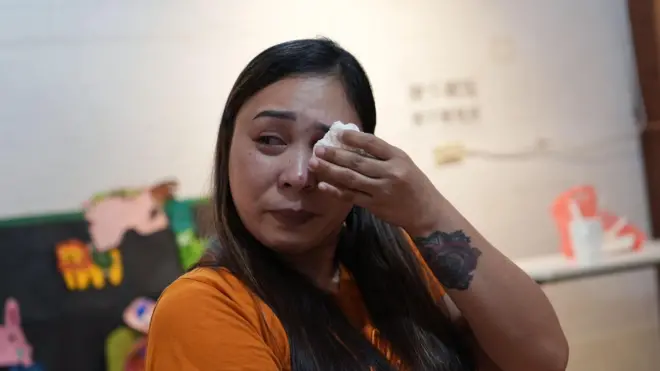

我们的大脑是极其有用的器官。但看来,我们与大脑的关系似乎出了点问题。

身为人类,我们常常觉得自己正与自己交战。我们渴望得不到的东西,却又需要我们不想要的东西。我们会沉迷于坏事,对好事失去兴趣。我们反复思索、执着、发脾气、懊悔。仿佛总在试图抵达某个更饱满、更完善、更完整、更自然的人生版本,却始终无法到达。

为甚么我们与自己的大脑如此失调?事实上,原因很大程度与一种特殊、但常被误解的神经传导物质多巴胺(dopamine)有关。正是多巴胺,主导着身体驱使我们不断寻求“更多”。

人们往往倾向认为,现代人的生活是不自然的,使我们无法实现某种原始的快乐,而我们的祖先大概都享有过。穴居人没有薯条,所以不用担心肥胖,也不必强迫自己去健身。他们天天在森林中散步,从容采集坚果和莓果,摄取充足纤维。他们没有金钱、工作、婚姻、宗教或药物,因此不存在不平等、暴力、嫉妒、等级制度或成瘾。只有当我们从这个采猎天堂转向农业与文明的诱惑时,我们的生活才变得与生物需求如此不协调。

当然,这种无忧无虑的过去其实并不真实。我们对采猎祖先的心理状态所知甚少,但有一件事可以确定:他们与我们一样易怒、坐立不安。我们对生活的挫折并不新鲜。事实上,这种挫折是设计的一部分——其根源远比文明更古老,甚至比人类这个物种还要久远。

正是这个设计让我们永远处于烦躁不安中,戏弄我们、刺激我们,像来自古老动物本能的声音,在耳边低语:你所拥有的,并不是生命的全部。

我们本来就不应该因已有的东西而感到满足。我们本来就是要不断寻求更多。

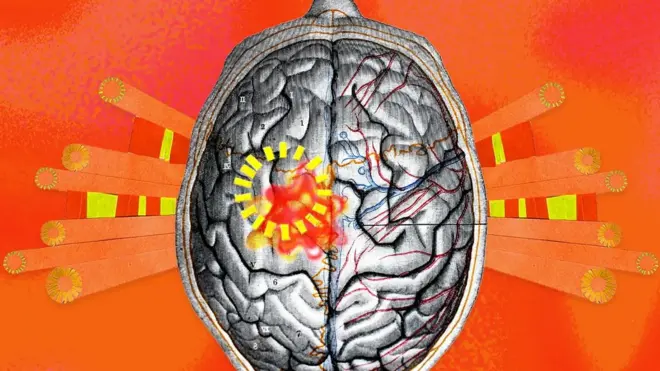

要理解原因,我们需要看看大脑中两个部位——大脑皮层(cerebral cortex)与包括多巴胺在内的奖赏系统——如何驱使我们朝不同方向前进。

没有多巴胺的大脑

大脑皮层是我们用来理解世界的万能机器。它为我们建立现实模型,然后努力让模型与外界一致——或反过来,使外界与模型一致。它想要的不是准确分析,而是以任何方式,最大程度地让现实与期待保持一致。

这种追求“最大一致性”的驱动力有个明显问题,有时被称为“黑房间问题”。如果皮层只想要内部的一致性,那最简单的方式就是找个黑暗房间的角落:切断所有感官输入,如此一来便不需解释或调整任何事。

显然,这套机制并不完整:必然还有某种力量,推着皮层走出无经验的黑暗房间,进入充满新奇、惊喜、目标与成就的世界。事实上,大脑确实有另一个模组,其整个存在目的,就是策动这样的推力。它就是奖赏系统,而多巴胺便是这个系统用来引导我们决策与动机的主要工具,一种既巧妙又近乎魔鬼般的工具。多巴胺让我们持续往前走。

图像来源,Serenity Strull

要理解这一点,观察当人完全缺乏多巴胺时会发生甚么会有所帮助。一种名为嗜睡性脑炎(encephalitis lethargica)的神祕疾病,于1915至1926年席卷全球,提供了可怕的案例。这大概是由常见喉部感染的并发症引起,而在少数患者身上,免疫系统错误攻击大脑,使他们陷入嗜睡状态——不是完全昏迷,而像是一种无反应的清醒。

有些患者偶尔会说一两个词;有些在球被丢向他们时会伸手接住;食物放入口中,他们会咀嚼——但从不会主动伸手去拿食物。如今我们知道,这种状况特别影响了大脑的黑质区(substantia nigra)——少数能产生多巴胺的脑区之一。

其中一位患者是一名年轻、富裕的纽约名媛,后以化名“Rose R”著称。1926年,她入睡后做了一个噩梦——被困在一座牢不可破的城堡中。这场噩梦持续了43年,从未间断。

1969 年,纽约年轻神经科医生奥利佛·萨克斯(Oliver Sacks)被指派负责布朗克斯圣嘉民医院(Mt Carmel Hospital, Bronx)约80名嗜睡性脑炎患者,包括“罗丝· R”(Rose R)。他注意到,他们的一些症状酷似另一种疾病——帕金森症(Parkinson's)——的极端版本,因而决定以当时一种新兴疗法L-DOPA进行尝试。治疗开始后短短几天,包括罗丝在内的患者醒来了,站起来、四处走动,并与目瞪口呆的医护人员交谈。

让萨克斯震惊的是,这次甦醒非常短暂。对罗丝来说,大约只维持了一个月。部分患者维持得久一些,但最终全都不可避免地恶化。直到1979年,即十年后,罗丝被一块食物噎住,她的噩梦才结束。

萨克斯用来让“罗丝· R”暂时“复活”的药物L-DOPA,是多巴胺的前体(precursor)。虽然萨克斯当时并不了解其机制,但后来对嗜睡性脑炎的研究有助于推断罗丝的情况。尽管她的黑质区几乎完全死亡,但仍残存少量神经元(neurons),能把L-DOPA转化为真正的多巴胺。而她的大脑长年缺乏多巴胺,对最微弱的流入都极为敏感,因此才会以剧烈活动回应——那短暂的甦醒。然而,随着大脑重新校准,那微弱的一点多巴胺最终仍不足以维持正常生命。

基本上,嗜睡性脑炎展示了当大脑耗尽多巴胺时会发生甚么:它停止运转。移除多巴胺并不会让大脑瘫痪,而是把它推进黑房间——进入无行动、无经验的状态,不再感到必须做任何事。除了基本反射,例如食物放入口中会咀嚼之外,我们所做的一切都受多巴胺驱动。没有多巴胺,我们人人都会被困在黑房间。相反地,如今我们醒着的每一刻都急着去做点甚么,全靠多巴胺。

如此看来,我们每天与自己纠缠、总想做不该做的事,似乎全是多巴胺的错。如果它负责激励我们,为甚么做得如此糟糕?

要回答这个问题,我们得看看多巴胺真正在做的是甚么。

不是“快乐化学物”

理解多巴胺最基本的方式,是将它视为“快乐化学物”。这种说法作为入门很有用,但其实是错误的。

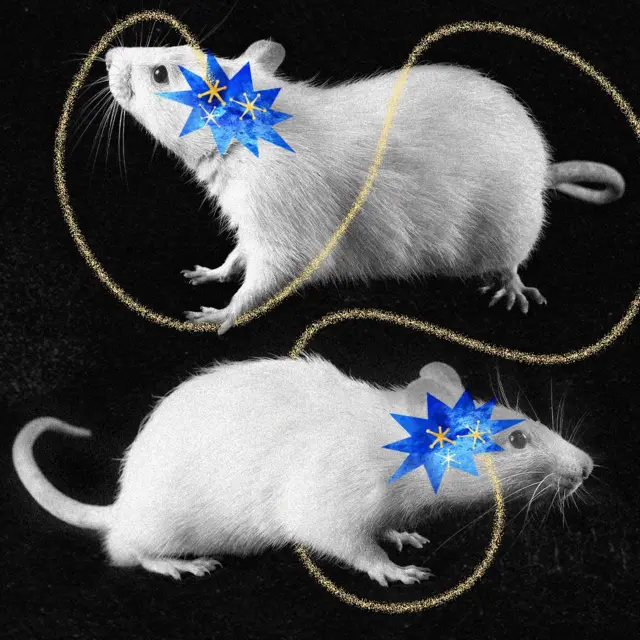

问题在于,多巴胺并不会真正引起快感。如果你有朋友服用阿德拉(Adderall,治疗多动症ADHD的药物,透过挤出神经元内现有的多巴胺来产生作用),他们或许会说自己变得更专注、更有生产力、“进入状态”,但并不会感到欣快。针对老鼠的研究也显示相同结果:根据表情与爪部动作判断,注射苯丙胺(amphetamine,安非他命,阿德拉同类药物)会让牠们更努力追求奖赏,但不会提升牠们的享受程度。

图像来源,Serenity Strull

另一个较细致的说法是,多巴胺是“再多做一点那个”的化学物。不是快乐,而是记忆。它帮助大脑记住哪些行为带来成功。

只要有多巴胺释放,那里的记忆就更容易被强化,仿佛多巴胺在告诉大脑:“未来就多做刚刚那件事。”最清楚的例子是技能形成,发生在大脑的基底核(basal ganglia)。当一个人学跳舞时,多巴胺会挑选“成功的舞步”并保存下来,让它们成为一组组合,可以一次性启动,而不用皮层逐步思考。熟练舞者只需藉由情境——歌曲某一段落——触发这段动作序列,它便会“自动展开”。我们称之为“肌肉记忆”,其实是基底核的记忆,由多巴胺逐步优化动作组合而成。

这种“再多做一点那个”的逻辑,也延伸至其他接收多巴胺的大脑区域,包括皮层。多巴胺在成功后释放,强化那些导向成功的神经元及其连结,我们会一次又一次回到这些神经路径。

在皮层中,这可能不只是回到执行动作的神经元,也包括“思考该动作”的神经元。如果某个洞察突然让你看清某个问题,你会获得一阵多巴胺冲击,而参与该洞察的神经元会强化。下一次,灵光乍现会来得更容易。如果某句歌词触动你,你也会获得一阵多巴胺,而隔天起床,你可能脑中就盘旋着那句旋律。

照这个说法,多巴胺帮助我们选择能达成目标的最佳行为与想法——成功时它告诉大脑“再多做一点那个”。

但这里有个转折:成功并不总会引发多巴胺。真正会引发多巴胺的是“意料之外的成功”。

这种解释比单纯的“快乐化学物”或“再多做一点那个”都更精细,但也把我们带回黑房间问题。

谁决定甚么是“预期”?谁比较出“现在发生的事”是比预期好还是糟?答案是:大脑皮层。没有其他脑区有足够资讯能理解,例如“金钱”——而金钱在人的大脑里是可靠的多巴胺来源。因此,是皮层告诉奖赏系统何谓“意外成功”,并换得多巴胺。

但皮层的目标不是使现实与期待一致、并在一致时感到满意吗?那么,皮层为何会主动刺激自己索取多巴胺?黑房间问题再度浮现。一旦我们否认多巴胺本质上能带来愉悦,就难以理解我们为何会被推向那些能产生多巴胺的事物,或者说,我们为何会被推向任何事物。

“把这弄明白”

这仍是研究中的领域,而在我看来,皮层与多巴胺之间的精确关系,是整个神经科学中最未解的重大问题之一。

以下是我的理解——虽然将来我可能会被证明是错误的。

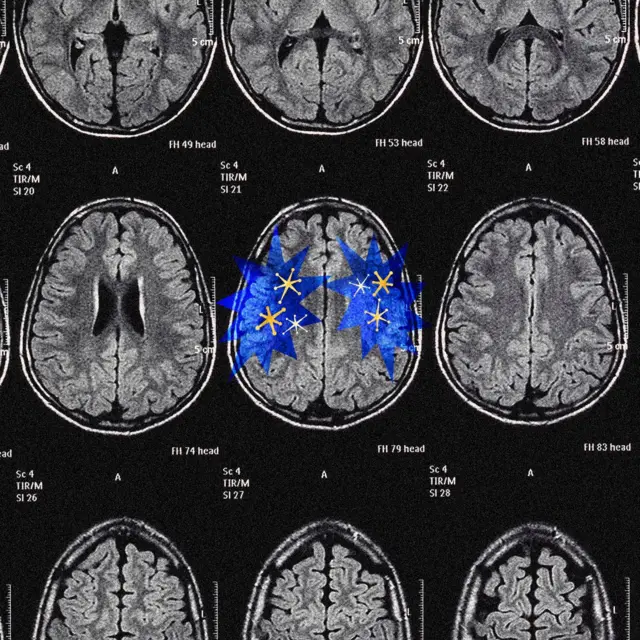

图像来源,Serenity Strull

事实上,皮层想要的是“最少的多巴胺”,就像它追求所有活动的最小化一样。但具有讽刺意味的是,只要皮层辨识到某个情况“比预期更好”,它就会获得多巴胺——事情的连线方式就是如此。

与其把多巴胺视为正面、愉悦的讯号,我认为更合理的是把它视为一种“命令”讯号:把这弄明白。对皮层而言,“弄明白”就是让现实与期待一致,而这可以透过改变现实或改变期待来达成。我猜测,多巴胺可能会把天秤推向“改变现实”那边,迫使我们行动,而不是接受现状。不过,截至目前,我并不知道有研究能确定证明这一点。

如果把多巴胺视为“把这弄明白”的化学物,就能解释苯丙胺对人类的影响,以及多巴胺缺乏对动物的影响。这解释了为甚么阿德拉会让人产生“隧道视野”。也解释了为甚么多巴胺水平低的人会缺乏动力。

这同时也解释了我们对不确定性的迷恋。

这并非人类独有。相关研究最初在鸽子身上进行,后来也在其他动物身上被重复验证。你给鸽子一个按钮,按一下就有奖赏。然后你开始改变每次奖赏需按下的次数。按得越多——例如50下或100下——牠们完成后越疲惫,也越不愿意继续按。

但若你让这个数字变得不可预测,鸽子就不会停。牠们会不断按、反复按,不管奖赏出现多少次。激励牠们的并不是奖赏本身,而是尚未破解的模式。

更有趣的是,假设你再度把鸽子放进笼子并设一个按钮,但这次奖赏完全随机发放,与按不按无关。没多久,有几只鸽子开始按按钮。最后,全部鸽子都会按。牠们全都陷入试图破解不存在的规律中——于是凭空捏造规律,逐渐相信是自己创造了奖赏。

这一切听起来是不是相当熟悉?这正是赌博与社交媒体令人上瘾的原因:不只是金钱或社交回馈,而是回馈的“不可预测性”。你永远不知道Instagram上哪张照片会获得大量按赞,也不知道哪支TikTok影片会突然爆红。赌场和社群媒体平台透过随机发放奖励来放大这种不可预测性——他们当然很清楚这些针对鸽子的实验结果。试想,如果你的所有“按赞”都在每周一次、固定时间集中送达,你大概会开始害怕那一天——因为多半不会比预期更好,反而大多比预期更糟。

从这个角度看,我们似乎永远与自身动机失调,原因也就清晰了。多巴胺并不会把世界标记为“好”或“坏”。若真如此,我们只要做“好事”、避开“坏事”,永远保持动力就好了。相反地,多巴胺标记的是“意外的成功”——无论我们如何定义——并告诉我们:“把这弄明白,让成功变成常态,不再令人惊讶。”

听起来也许有点沮丧。如果多巴胺真是在向大脑传达这种讯息,那无论我们做甚么,最终总会感到厌倦与不满,而这正是重点。但换个角度来看更好。对无聊的恐惧、对不满的阴影,正是我们做新事物的理由。新事物能带来意外的惊喜——那些罕见、难以预测的小小喜悦,让生命值得一活。

从演化角度看,这套系统也极为精妙。想像两只动物,一只对现状完全满足,另一只容易厌倦,永远寻找更多。哪一只比较可能长期生存?多巴胺是在押注未来的必然变化。演化偏好那些坐立不安、不满足、追求新奇、被“更多”幻象折磨的个体,因为这让他们不会停下脚步,最终更有生存优势。

至于内心平静——嗯,那本来就不是必需的。

本文节选自脑神经学家尼古拉·库库什金的著作《单手拍掌》(One Hand Clapping),英文版初版于 2025 年 10 月出版。