女性從政增長勢頭20年來首次陷入停滯

- Author, 維貝克·維內瑪(Vibeke Venema)、史蒂芬妮·赫加蒂(Stephanie Hegarty)和萊奧尼·羅伯遜(Leoni Robertson)

- Role, BBC巾幗百名

今年,幾乎一半的全球人口參與了選舉,但女性代表的進展卻停滯不前。在結果已經公布的國家中,有六成國家女性在議會中的比例下降。

在印度、美國、法國、葡萄牙、印尼、南非和其他21個國家,新選出的議會中女性人數少於前一屆。歐洲議會更首次出現女性當選人數下降的情況。

在某些國家,女性甚至完全被選出局。

普阿基娜·博雷漢博士(Dr Puakena Boreham)是圖瓦魯歷史上第三位女性議員——她曾在16人的議會中,作為唯一的女性議員待了八年。然而,今年她失去了議席。

在她任期的末段,她參與了一項成功的運動,通過修改憲法,將性別歧視定為犯罪。

作為工作的一部分,她曾在一些傳統上不允許女性發言的社區會議中發言,而她注意到,許多男性會起身離開。

「我認為我作為女性發聲,已經付出了代價。」博雷漢說,「當我意識到未來四年將不會有女性代表時,我感到痛苦。」

太平洋島國擁有世界上最低的女性議員比例——僅為8%。全球範圍內,女性在議會中的比例為27%,而只有13個國家的女性代表與男性比例接近相同。

英國、蒙古、約旦和多米尼加共和國在女性代表方面取得一些進展,同時墨西哥和納米比亞選出了首位女性總統。目前,拉丁美洲和部分非洲地區在這方面領先。

然而,自1907年芬蘭選出了世界上首位女性議員以來,朝著平等代表性邁進的步伐一直緩慢。在1995年至2020年期間,全球女性代表翻倍,但過去三年增長變得緩慢。

圖像來源,Getty Images

在這麼多不同的國家、背景和政治複雜因素的影響下,很難定義為何今年女性選舉結果不佳。

在一些國家,如葡萄牙、巴基斯坦和美國,隨著議會趨向右轉,女性政治人物的數量隨之下降。這些國家的右派政黨中,女性成員較少。

而在女性當選數量大增的地方——例如英國,發生的事正好相反。

在法國,提前選舉會對女性候選人不利。

「當選舉被認為風險較高時,政黨往往會提名較少的女性候選人,」性別與政治專家、巴黎政治學院的雷詹·塞納克(Réjane Sénac)說。

並非所有選舉都是如此,但要達到50/50的目標,確實存在一些眾所周知的障礙。

政治學教授羅茜·坎貝爾(Rosie Campbell)在倫敦國王學院舉行的國際婦女節中說:「女性不太可能醒來後,覺得自己能夠勝任高層領導職位。他們通常需要被提醒:『你有沒有想過成為一名議員?』」

這正是普阿基娜·博雷漢進入政界的原因。作為一名麻醉師,她親眼目睹了許多圖瓦盧人因為糖尿病而失去四肢。一位導師告訴她,解決這個問題的唯一方法就是進入政府。

「一開始家中的長輩,主要是家裡的男性非常反對。他們認為從事政治不是女性的角色。」她說。

美國斯坦福大學的性別與政治專家雷切爾·喬治(Rachel George)指出,在大多數社會中,比起男性,女性仍然承擔更多照顧責任,這令她們難以進入政治。

因為很少有議會提供產假,這一個問題並未得到改善。

有大量研究發現,女性在籌集選舉資金方面也面臨更多困難,或者沒有財務自由去休假參選。

這些問題並非最近出現的現象。然而,根據來自不同國家的研究,無論是在線上還是面對面,對女性公共生活的攻擊都有所增加。

去年,幾位著名女性領袖因為面對不斷的騷擾,最後選擇退出政界。

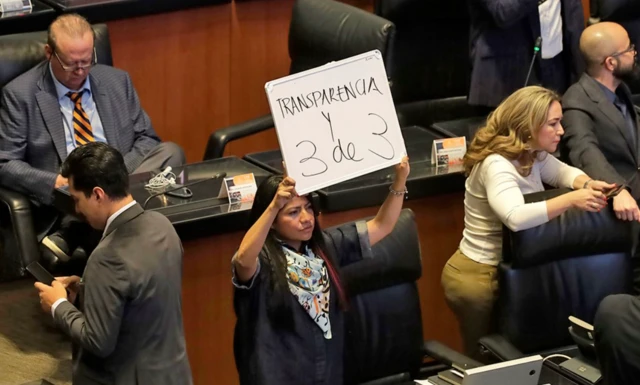

作為墨西哥的參議員,印迪拉·肯皮斯(Indira Kempis)不得不面對極端的騷擾和辱罵。她說,男同事則沒有面臨這些困境。

「我曾經受到威脅,我曾被政治迫害,他們攻擊過我家人和團隊的聲譽。他們非常暴力。」

有一次,她在開車時被武裝男子跟蹤,並在WhatsApp上威脅她。肯皮斯說,有人想破壞她的婚姻,刻意將匿名信息發送給她的丈夫。而她的家人也收到威脅電話。

「他們會把你的家人捲進來,因為他們知道作為女性,我們不會對他人的安全不負責。」而看到女性有份參與這些攻擊,她感到非常傷心。

現在,當人們問她是否覺得女性在政界很困難時,她不知道該怎麼回答。

「我該怎麼告訴年輕的女性,她將不得不經歷這一切?她將不得不進入一場『我不知道她能不能活著出來』的戰爭?」

圖像來源,Getty Images

「咒罵、侮辱和嘲笑——這些舉動在網絡上變得如此正常化,」張慧英(音,Jang Hye-Yeong)說。她曾經是韓國最年輕的國會議員之一,直到今年失去議席。

「每次我出現在電視上,電視台會接到抗議電話,人們會說,『為什麼要播一個女權主義者?』」她說。

在競選過程中,她曾多次談及女性問題,例如同工同酬或性騷擾。她注意到有一對夫婦停下來聽,然後男人把女人拉走,有時還很粗暴。

「我完全意識到,我將會面對強烈的反擊。」

作為韓國#MeToo運動的一部分,數名知名男性被指控性騷擾。自那時以來,該國出現了對女權主義的反擊,許多年輕男性感覺自己成為了反向歧視的受害者。

這些問題在今年的選舉中再次突出。國際議會聯盟(IPU)的性別項目官員瑪麗安娜·杜阿特·穆岑伯格(Mariana Duarte Mutzenberg)說,韓國一些政黨繼續加劇或利用年輕男性中的反女權情緒。

張慧英的政黨今年表現不佳,這無疑有份導致她失敗。但她認為對女權主義的反擊是失敗的關鍵原因。

這次選舉並非對韓國所有女性候選人都是災難——女性在國會中的比例從19%小幅增至20%。但該國仍遠低於全球27%的平均水平。

除達到基本公平之外,平等的議會對所有人都有好處。歐洲性別平等研究所的卡琳·謝勒(Carlien Scheele)援引研究稱,性別多元的團體會做出更好的決策,性別混合的董事會能夠帶來更高的利潤,甚至可能提高國家的GDP。

實現性別平衡的最有效方法之一是使用性別配額——沒有配額的國家,女性的當選比例平均為21%,而有配額的國家則為29%。

得益於政治意願和配額,墨西哥在2018年實現了性別平衡,當時強大且受歡迎的前總統安德烈斯·曼努埃爾·洛佩斯·奧夫拉多爾(Andrés Manuel López Obrador)決定,國會應該有50%的女性。今年,墨西哥選出了首位女性總統克勞迪亞·謝因鮑姆(Claudia Sheinbaum)。

但進入政權只是戰鬥的一半。2018年當選為參議員的印迪拉·肯皮斯說:「我是一個想進入政壇並擁有權力的女性。我公開這樣說,因為很多女性對此感到羞愧。」

她感到自己被排除在做出真正決策的會議之外。「我不得不強行進去。這就像一個男孩俱樂部。」她說,她每天都面對來自男性同事的歧視。

「他們不斷告訴你,你不夠有才華,你做不到,」她補充說,「有一個男人曾經告訴我,我之所以能走到今天,只是因為他。」

聯合國婦女署的朱莉·巴林頓(Julie Ballington)說,內閣職位才是改變遊戲規則的關鍵,但這些職位的女性代表數最低。「這真令人震驚,因為這些是任命職位,所以如果政府有政治意願,應該很容易實現性別平衡。」

她們的研究還發現,女性通常被限制在某些角色中——人權、平等和社會事務領域,而財務或國防等領域通常由男性擔任。

雷切爾·喬治(Rachel George)說,這是個問題。「當女性在場時,和平協議更有可能達成,而且更可能持久。」

印迪拉·肯皮斯有意參選總統。她聲稱自己的政黨不支持她,因為她是女性——該黨否認了這一指控,她因此辭職以示抗議。

儘管如此,她對未來仍然充滿希望。

「當我進入政界時,並沒有年輕女性對我說:『我想成為一名參議員。』但當我離開時,卻有很多。」

張慧英計劃再次參選。圖瓦盧的柏基娜·博漢也有同樣的計劃。

「即使我無法回去,女性的聲音也應該存在,」她說。