Em 2015, o nascimento de um número fora do comum de bebês com microcefalia surpreendeu o Brasil. O mundo assistiu alarmado àquele surto de face tão dramática, com centenas de recém-nascidos com cabecinhas menores que o normal.

Era o vírus Zika, identificado no país em maio de 2015. No dia 11 de novembro do mesmo ano, o Ministério da Saúde a decretou emergência nacional para Zika e microcefalia.

A epidemia gerou projeções alarmantes e medo de que, em novos surtos de Aedes aegypti, mais bebês pudessem ser vítimas do vírus passado pelo mosquito.

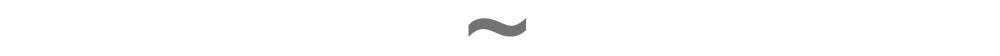

Mas a epidemia da zika retrocedeu, e o número de bebês afetados despencou. Em maio de 2017, o Ministério da Saúde declarou o fim da emergência em saúde pública.

A emergência, entretanto, continua a ser vivida diariamente pela primeira geração afetada pelo vírus Zika – mais de três mil crianças espalhadas por todo Brasil, sobretudo em áreas mais pobres.

Nesta viagem por Pernambuco e Paraíba, reencontramos bebês que agora já são crianças e mães que vivem de superar um desafio após o outro, e batalham contra a invisibilidade social.

Nossa viagem começa em pleno dia das mães, em um casarão no bairro do Barro, no Recife. Cerca de 50 mães estão na sede da UMA – a União de Mães de Anjos, associação que reúne mais de 400 mães de crianças afetadas pelo Zika durante a gestação. Para muitas integrantes, o grupo é uma segunda (quando não uma primeira) família.

Neste dia, a atenção é dedicada integralmente a elas, destoando de uma rotina que gira em torno das necessidades de suas crianças. Um mutirão de estudantes de medicina, odontologia e estética mede a pressão das mães, examina seus dentes, fala de cuidados ginecológicos e dermatológicos.

As mulheres conversam, fazem fila para a maquiagem, exibem as sobrancelhas feitas. Para poderem desfrutar desse tempo para elas, um mutirão de voluntárias, também mulheres, cuida de seus filhos no segundo andar.

Quando entrei na sala das crianças, minha primeira impressão foi que era hora do descanso matinal. Elas esticavam os corpos sobre colchões espalhados pela sala, algumas sorridentes, outras chorando, algumas interagindo com os vizinhos. Depois a ficha caiu. Estavam deitadas porque a maioria não consegue andar, nem sentar, algumas nem sustentar a cabeça erguida.

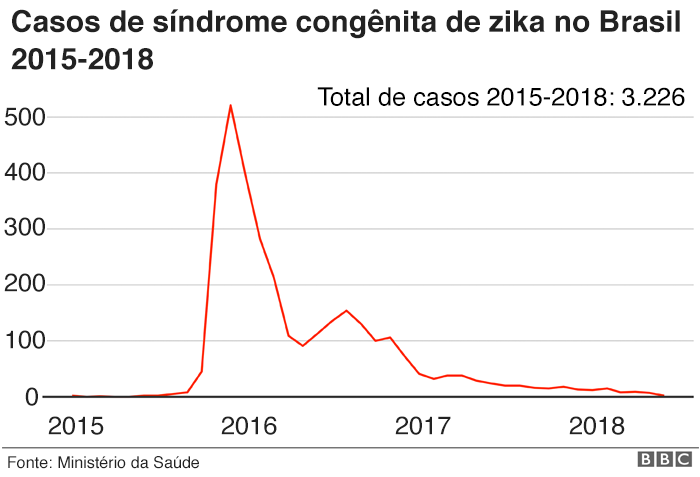

Em setembro de 2015, quando soou o alarme do aumento de casos, a microcefalia virou sinônimo do surto. Logo ficou claro que o contato com o vírus Zika na barriga da mãe gerava uma gama muito mais ampla de problemas, agrupados sob o nome de síndrome congênita do Zika (SCZ).

O vírus invade a placenta da mãe e ataca as células que dariam origem aos neurônios, impedindo que o cérebro se desenvolva normalmente. Danos cognitivos e motores se combinam em graus e formas variadas em cada criança.

"Os problemas conhecidos no início eram neurológicos, oftalmológicos e de audição", lembra a obstetra Adriana Melo, especialista em medicina fetal, uma das pioneiras em estabelecer a relação daquelas sequelas com o Zika em 2015.

"Hoje, sabemos que vai muito além. Essas crianças apresentam alterações ortopédicas, luxação do quadril, dificuldade de deglutição, refluxo, alterações do ritmo intestinal... Algumas estão evoluindo com hidrocefalia (acúmulo de líquido no cérebro), outros precisam de GTT (gastrostomia, a instalação de uma sonda estomacal para alimentação) ou de traqueostomia para melhorar a qualidade respiratória. É uma doença extremamente complexa."

Muitos desses sintomas eram visíveis nas crianças reunidas na UMA. As deficiências na visão, nas que usavam pequenos óculos coloridos; a rigidez nas articulações, evidente em mãozinhas contraídas ou perninhas semi-dobradas; a hipotonia ou falta de tônus muscular, nas que pendiam a cabeça para a frente por falta de força para sustentá-la com o pescoço; a disfagia ou dificuldade de engolir, que fazia com que diversas tivessem sondas no nariz ou válvulas na barriga (GTT) para enviar o alimento direto para o estômago.

Quando as primeiras crianças nasceram, a gravidade de seus quadros fez muitos médicos preverem pouco tempo de vida. O prognóstico vai sendo superado a cada aniversário da primeira geração da zika, prestes a completar três anos.

À medida que as crianças crescem, entretanto, alguns distúrbios da síndrome se tornam mais evidentes, impedindo que alcancem os marcos de desenvolvimento comuns para cada idade. Perguntas básicas sobre seu futuro continuam a se impor: elas conseguirão andar, ir para a escola, falar?

“Ela tem o controle dos braços, das pernas, então tem toda condição física de andar futuramente”, diz Ana Paula Torres, mãe de Ana Katriele, de 2 anos e 4 meses. “Mas vai depender do comando do cérebro dela. Tem que ser no tempo dela. Ela é uma caixinha de surpresas.”

Ana Katriele tem um sorriso largo e derramado e é a quinta filha desta mãe de 29 anos, jovem como muitas outras ali, moradora de Jataúba, perto de Caruaru. O trabalho de cuidar de crianças ela conhecia bem, mas hoje mal para em casa, sempre levando a filha para médicos e terapias. “Com ela eu aprendi a viver nesse mundo novo”, diz Ana Paula. "Já passamos maus bocados. Mas estamos contando vitória.”

As histórias que ouvi na UMA eram de mães e avós à frente do cuidado das crianças – e até de uma vizinha que adotou um recém-nascido rejeitado pela mãe. São mulheres que aprenderam a ser cuidadoras, enfermeiras, terapeutas.

“A gente tem que fazer tudo que você possa imaginar. É fisioterapia, é terapia ocupacional, é fonoaudiologia, é tudo, minha filha. Se a gente esperar só quando tem médico, não resulta muita coisa, não”, diz Rosana Vieira, de 28 anos.

Sua filha, Luana, tinha acabado de arrancar pela enésima vez a sonda nasoenteral pela qual é alimentada. Debruçada sobre a filha, sorrindo e cantarolando, Rosana inseriu um novo tubo esterilizado por seu nariz. A operação parece delicada e incômoda, mas Luana parece hipnotizada pelo carinho da mãe, sorrindo de volta.

Rosana Vieira aprendeu a instalar a sonda nasoenteral em sua filha Luana

“É costume já... Eu peguei a prática. Depois de tanto chorar vendo as médicas botando nela, e ela saindo com o nariz sangrando, eu falei, agora quem vai aprender sou eu. Aí meti a cara e fiz. Deu certo!”, diz Rosana.

De acordo com o Ministério da Saúde, 63,4% das crianças confirmadas para síndrome congênita do Zika têm acesso a atendimento especializado, ou seja, recebem acompanhamento ao longo dos anos no âmbito do SUS.

Além de não cobrir a totalidade dos casos, o atendimento pode variar muito de uma cidade para outra, de centros urbanos para o interior, da qualidade do atendimento oferecido por cada unidade – e de quem chegou primeiro.

Instituições de referência sempre têm longas filas de espera, como a Fundação Altino Ventura, no Recife, que diagnosticou 285 crianças, mas só tem vagas de reabilitação para 161.

A epidemia de zika espelha a desigualdade brasileira. Um estudo sobre a distribuição das crianças com a síndrome no Recife expôs a seletividade social da doença, evidenciando o quanto populações mais pobres são mais afetadas, em áreas de maior densidade demográfica e saneamento precário.

"A prevalência no estrato mais pobre é aproximadamente seis vezes maior que no estrato com melhores condições de vida. É uma disparidade muito alta", diz o estatístico Wayner Vieira de Souza, da Fiocruz de Pernambuco, principal autor do estudo, publicado na BMC Public Health no ano passado.

O perfil das mães na UMA reflete essa realidade. A maioria das mulheres depende do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, que paga um salário mínimo mensal a famílias que tenham uma pessoa deficiente, desde que a renda seja menor que um quarto de salário-mínimo por membro da família.

"O sistema condena a viver na pobreza da pobreza", lamenta Helen de Souza, de 33 anos, que ganhava R$ 3.800 como professora municipal de educação física em Manaus e teve que abandonar o trabalho para cuidar de Maria Fernanda. A filha nasceu com microcefalia, paralisia cerebral, encefalocele (quando a formação do crânio não se completa) e cega.

Maria Fernanda, filha de Helen de Souza, que se mudou de Manaus para Recife em busca de melhor tratamento

Helen estima que gaste pelo menos R$ 1.200 por mês para cuidar da filha – só para mantê-la hidratada, por exemplo, diz que são R$ 80 a cada quatro dias, preço do espessante que precisa ser adicionado a líquidos para que Maria Fernanda consiga engolir. O produto é usado pela maioria das crianças com SCZ por causa da disfagia, o distúrbio na deglutição.

Helen acabou de se mudar de Manaus, onde vivia, para Recife. Entendeu que ali a filha teria mais acesso a atendimento.

Pernambuco foi o epicentro da epidemia entre 2015 e 2016, e tem 456 crianças com SCZ, segundo o Ministério da Saúde.

"Sei que aqui as mães ainda têm muitas dificuldades, mas como são muitas crianças, espero que os processos sejam mais ágeis. Em Manaus somos cerca de 44 mães e não conseguimos a atenção das autoridades", diz Helen. "Eu tinha uma associação de mães na cidade, mas não conseguia fazer as coisas acontecerem", conta. Assim como ela, três outras mães de já se mudaram de Manaus para Recife.

A UMA foi fundada em dezembro de 2015 por Germana Soares e Gleysy Kelly, e sobrevive de doações. Inicialmente, era um grupo de WhatsApp de oito mães de crianças com microcefalia. Em dois meses, já eram 200 mães. Hoje são 409 famílias, e a associação tem nove filiais em Pernambuco.

Atual presidente da UMA, Germana é festejada pelas associadas. É recebida com gritinhos quando se junta para uma selfie. A foto logo vira uma roda de empoderamento, com as mulheres entoando que, unidas, jamais serão vencidas.

São as mães que acabam ficando com a missão de cuidar das crianças, diz Germana – e em muitos casos se tornam mães solteiras. Um levantamento da UMA estima que 76% das associadas se separaram após saber da síndrome na gestação, ou após o nascimento dos filhos.

"Alguns pais não aceitam a patologia, ou se separam pelo desgaste no casamento", diz Germana. "Infelizmente, muitas vezes o homem deixa de ser um companheiro para ser mais um a cobrar atenção da mulher", afirma. Ela própria se separou pouco tempo depois do nascimento de seu filho.

O filho de Germana, Guilherme, faz três anos em novembro, e tem respondido de forma surpreendente à reabilitação.

Na sessão que acompanhamos na Apae de Recife, ele pula para cima e para baixo preso aos elásticos do pediasuit, uma terapia para fortalecer e aprimorar a postura, e faz um até um high five com a fisioterapeuta. Guilherme não consegue andar – ainda – mas ri, interage, bate forte em um tambor na roda de violão na terapia, e já fala algumas palavras – incluindo "não".

"Ele tem personalidade forte", ri Germana. "Ele sabe muito bem o que quer. Quando é não, é não", diverte-se, orgulhosa.

A genética pode ter um papel aí, já que a mãe vive brigando com o governo por melhor atendimento e se tornou uma personalidade em Recife por sua militância. No último ano, contou sua história no TEDx da cidade e foi retratada em um especial sobre brasileiros inspiradores em programa de TV.

Germana diz que a assistência e o número de vagas são insuficientes, e que nem sempre o atendimento tem a qualidade e frequência necessários para trazer resultados.

"Quando vou atrás de serviço para o meu filho, me atendem achando que vou calar a boca. Mas se podem dar para o meu filho, é porque podem dar para todos", considera.

Germana Soares e seu filho Guilherme, que faz três anos em novembro

Quando Guilherme nasceu, o primeiro instinto de Germana foi esconder sua doença. Até que começou a conhecer outras mães na mesma situação que ela. Foi um divisor de águas.

"Você se sente mais forte e encorajado para ir à luta e mudar aquela realidade", afirma. A UMA virou sua missão de vida. E ela vive grudada no celular, angariando apoios e doações, apagando incêndios e aconselhando outras mães.

"Quando eu bato na porta de uma autoridade, vou não só como Germana, mãe de Guilherme. Vou como representante de mais de 400 outras mães", afirma.

Germana diz que 92% das mães da UMA que antes trabalhavam tiveram que largar seus empregos depois de ter as crianças com SCZ. "A maioria foi empurrada para uma situação de miséria", diz ela, referindo-se às condições para receber o BPC. Além de ser voltado para famílias de baixa renda, o benefício avalia condições de moradia.

"Tivemos casos em que o benefício foi negado porque a casa tinha piso de cerâmica ou um micro-ondas, considerado um eletrodoméstico de luxo", conta. "A lei aprisiona. A família não consegue viver em condições dignas, nem a criança tem a assistência que deveria."

A UMA é uma dentre nove associações regionais que se uniram no ano passado para formar a Frente Nacional Por Direitos da Pessoa com Síndrome Congênita do Zika Vírus.

Uma das principais metas da frente hoje é aprovação do projeto de lei 452, do senador Lindbergh Farias (PT-RJ). Prevê uma pensão vitalícia para crianças com a síndrome, em famílias com renda de até quatro salários mínimos.

"É uma pensão indenizatória. Seria uma declaração oficial de que o governo teve responsabilidade pela epidemia", considera Germana, que tem ido a Brasília cobrar apoio ao projeto e ajudar a adequá-lo às necessidades das famílias.

Neste ano, Germana teve uma grande realização: conseguiu que Guilherme fosse aceito na creche. Acabou abrindo as portas para outras 30 crianças agora matriculadas em escolinhas em Recife e no interior. "Nossa luta é para dar a melhor qualidade de vida possível para essas crianças", diz.

São Lourenço da Mata fica a meia hora de Recife, mas Cassiana Severina passa até duas horas e meia no transporte oferecido pelo município para levar a filha para a reabilitação na capital. Quando a sessão é de manhã, se levanta às 4h. São poucas horas de sono, agravadas pela insônia causada pela preocupação com a filha e medo de perder a hora.

Cassiana tem 32 anos e levou um susto quando soube que sua primeira gravidez era de gêmeos. No oitavo mês da gestação, um exame acusou a microcefalia. Mas em apenas um dos bebês.

No dia 16 de janeiro de 2016, deu à luz um casal. Melissa Vitória nasceu com a cabeça medindo 26,5cm, contra uma média de 34,4cm entre as meninas. Já Edson Miguel Jr. veio ao mundo saudável, sem sequelas das manchas na pele que a mãe teve durante a gravidez.

Cassiana mora com o marido e os dois filhos em uma casa simples, com piso de concreto e telhado sem forro. Foi construída graças à doação de um grupo de mulheres de Recife, que souberam de sua situação e quiseram ajudar. Fica atrás da casa da mãe, seu braço direito no cuidado das crianças. "É Deus no céu e ela na terra", diz Cassiana. O marido está desempregado, mas está sempre fora de casa.

Quando chegamos, no início da tarde de um sábado, a casa cheirava ao arroz e feijão que ela fez para a semana. Ela dava papinha de legumes para Melissa, repetindo pacientemente cada colherada até que ela ingerisse um pouco.

Cassiana dá comida para Melissa Vitória, uma batalha diária por causa da dificuldade de deglutição da filha

Enquanto isso, Edson Miguel corria pela casa sem camisa e com as sandálias de homem-aranha em pés trocados.

Assim como o irmão gêmeo, Melissa tem olhos de jabuticaba e cabelos castanhos reluzentes. Mas pesa 7,5kg, enquanto o menino está com 13,1kg.

"Ela está se desenvolvendo lentamente. A gente espera mais, mas não é do jeito que a gente quer. É do jeito dela", diz a mãe. "Tem dias que ela está estressada, chateada. Outros dias ela está tão calma que fica rindo até para o vento."

Melissa Vitória tem sessões de terapia de uma a duas vezes por semana, além rotina de exames e consultas com médicos

Melissa não enxerga bem, mas nos escuta, e parece atenta à nossa presença. Passou por uma cirurgia recente de quadril e usa um aparelho para manter as duas pernas separadas. Luxações nos quadris são sequela comum da SCZ.

Ela deve precisar de mais duas cirurgias em breve. Uma pelo diagnóstico recente de hidrocefalia, um acúmulo de líquido no cérebro. Outra pelos problemas na deglutição. "Ela está subnutrida, ainda tem peso de bebê. Tem muita dificuldade para comer. A médica quer que faça gastrostomia (GTT, a sonda no estômago para a alimentação). Mas eu reluto muito."

A alimentação de Melissa deveria incluir suplementos alimentares, mas Cassiana não tem dinheiro para comprar. "A gente luta muito para a prefeitura fornecer, mas nada", diz.

A única renda da família é o BPC, o salário mínimo recebido pela deficiência de Melissa. O marido perdeu o emprego de frentista quando ela engravidou. Já ela era caixa de farmácia. Adorava trabalhar, mas hoje, nem nos sonhos tem tempo. E as contas de casa não fecham. "Queria fazer muito mais para eles, mas não posso. Eu me sinto de mãos atadas", conta ela.

Quando os gêmeos nasceram, Cassiana não quis pegar nenhum dos dois. "Foi angustiante. Chorava muito no hospital, tinha pensamentos negativos. Pensava em fazer coisas que não deveria com eles, queria dar eles embora."

Um dia, explodiu com o choro incessante dos bebês no hospital. "Cala a boca!", gritou, e apertou Melissa no berço, emborcando-a contra o colchão. A cena foi presenciada por um enfermeiro, e uma psicóloga foi convocada.

Cassiana tomou antidepressivos por seis meses. A crise passou. Mas não é mais a mesma. "De vez em quando bate uma tristeza enorme por ela não poder fazer nada que o meu menino faz, brincar, correr. E por eu não poder fazer nada por ela. Acho que estou vivendo só por eles, não por mim", diz.

"É ruim você viver sem emoção. Eu procuro, mas não acho. Digo a Deus, como eu queria ser feliz."

Melissa e Edson Miguel não são os únicos gêmeos a terem sido afetados pelo vírus de forma diferente. Há outros casos conhecidos, incluindo o "paciente zero" da neuropediatra Vanessa van der Linden, pioneira em identificar o início da epidemia no Recife. Em agosto de 2015, o nascimento de gêmeos precipitou o início de sua investigação. Um era saudável, mas o outro tinha microcefalia grave.

A neuropediatra Vanessa van der Linden, pioneira em identificar casos de microcefalia e alertar autoridades de que "algo estranho" estava acontecendo

Pesquisadores têm estudado casos de gêmeos para tentar entender por que o vírus Zika afeta alguns bebês na gravidez, mas outros não. Estima-se que 94% das mulheres que tiveram zika na gestação acabam tendo bebês sem qualquer sinal de deficiência - embora outros 8% venham a desenvolver problemas no primeiro ano de vida, de acordo com estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), nos EUA.

Isso pode estar relacionado a fatores como a fase gestacional da infecção, a carga viral ou a genética do bebê.

"Como os gêmeos são não-idênticos, isso pode ter a ver com seus diferentes perfis genéticos. Ou com suas placentas diferentes, uma infectada, outra não", diz Dra Vanessa, que acompanha Melissa e Edson Miguel desde o nascimento.

Para Ernesto Marques, especialista em doenças infecciosas da Fundação Oswaldo Cruz em Recife, outra hipótese é uma questão do momento em que as infecções ocorreram. A infecção da mãe pode ter passado primeiro para Melissa – e ter sido contida pela resposta imune da mãe antes de avançar sobre Edson Miguel.

Entretanto, Marques lembra que estudos ainda estão sendo conduzidos para saber se crianças nascidas aparentemente saudáveis podem desenvolver sequelas causadas pelo Zika.

"Mesmo que uma das crianças não tenha microcefalia, problemas auditivos ou oftalmológicos, ainda devemos nos preocupar com ela e continuar a acompanhá-la", considera Marques. "Ainda não sabemos quais outros impactos o vírus Zika pode ter sobre o desenvolvimento cognitivo. Pode não ser tão severo quanto o da irmã, mas pode haver impacto."

Enquanto faz fisioterapia na filha em casa, abrindo suas mãozinhas e esticando pernas e braços para exercitar suas articulações, Cassiana diz não se preocupar com a saúde de Edson Miguel. Já basta se sentir culpada por não ter tempo para o filho.

Depois dos prognósticos negativos que ouviu quando Melissa nasceu, prefere se manter otimista. "Prefiro pensar que um dia ela vai andar do que me fiar em médicos que dizem que ela não vai falar, andar, nem viver muito tempo.

No primeiro aniversário de Cassiana, ela deu graças a Deus. No segundo, também. "Graças a Deus, ela não foi", repetiu. Em breve comemorará o terceiro, torcendo sempre pelo melhor. "Graças a Deus, está tudo bem", diz.

Em fevereiro de 2016, com a emergência internacional ligada ao vírus Zika recém-decretada pela Organização Mundial de Saúde, estive em Campina Grande, na Paraíba, onde nasceram 203 crianças com a síndrome.

Acompanhei o trabalho da obstetra Adriana Melo, uma das pioneiras em relacionar aquelas sequelas ao vírus, e o atendimento montado às pressas para os recém-nascidos no Hospital Municipal Pedro I.

Era um cenário desolador. As mães tentavam cuidar de seus bebês especiais, sem saber que cuidados especiais deveriam ter, e sem respostas sobre suas perspectivas de futuro.

Grávidas com barrigões avançados se enfileiravam toda sexta-feira no consultório de Dra. Adriana, aguardando ansiosas sua vez na ultrassonografia. Perguntavam não pelo sexo do bebê, mas pela circunferência de suas cabeças.

"Às vezes eu me sentia uma juíza dando uma sentença no corredor da morte", lembra Adriana, que diagnosticou cerca de 70 casos de microcefalia.

Mais de dois anos depois, reencontrei as mães e bebês que conheci e a Dra. Adriana, que passou a dedicar a vida a oferecer o melhor tratamento possível a essas crianças.

Ianka Mikaelle tinha acabado de fazer 18 anos quando teve Sophia, em janeiro de 2016. Quando as conheci, a mãe tinha cara de menina e a filha tinha o coro cabeludo franzido, a pele se enrugando sobre o crânio que não crescera o suficiente.

Hoje a microcefalia é menos evidente sob os tufos de cabelo de Sophia, divididos em quatro chuquinhas coloridas no alto da cabeça, a menina meio sonolenta durante a fisioterapia.

Era uma sessão do método Bobath, que vem sendo adotado no Instituto de Pesquisa Professor Joaquim Amorim Neto (Ipesq), em Campina Grande, para ajudar as crianças a ganharem força e capacidade para movimentos funcionais. Com o tratamento multidisciplinar no centro, Ianka diz ter visto uma "diferença absurda" na filha.

"Ela praticamente só dormia. Agora ela já me chama de mãe, chama a avó, tenta falar o nome do irmão. Aprendeu a chorar quando está com fome. Aprendeu a sentar", afirma.

Sua empolgação dá a dimensão da vitória desses passos. "Ela está respondendo de uma maneira que nunca imaginei. Isso dá uma esperança que antes eu nem ousava ter."

O último bebê que Dra. Adriana Melo diagnosticou com SCZ nasceu em março de 2017. Hoje, não há mais filas de grávidas esperando seu veredito; as filas na porta do Instituto de Pesquisa Professor Joaquim Amorim Neto (Ipesq) são de mulheres esperando atendimento para seus filhos.

A especialista em medicina fetal paraibana ficou famosa no mundo todo por ter sido a primeira médica a identificar, em novembro de 2015, o vírus Zika no líquido amniótico de duas grávidas cujos fetos tinham microcefalia.

Hoje, não consegue mais dissociar o trabalho de pesquisa com o que considera mais urgente: o atendimento às crianças.

"Por se tratar de uma doença da qual não tínhamos referência, a assistência tem que andar junto com a pesquisa. Não dava para esperar até conhecer a doença para elaborar formas de tratamento depois. Ia ser tarde demais", diz.

A fila de mães e crianças esperando atendimento na entrada do Ipesq

Foi com essa filosofia que batalhou recursos para abrir o Centro de Apoio Integrado às Crianças com Microcefalia e SCZ, no Ipesq, em julho de 2017. O centro alia pesquisa e atendimento multidisciplinar para as crianças. Foi construído ajuda de organizações filantrópicas e doações feitas pela população de Campina Grande através da conta de luz.

O espaço atende 150 crianças de forma gratuita. Elas têm sessões de reabilitação com métodos variados, pelo menos uma hora por dia, cinco vezes por semana.

O atendimento é bem mais intenso e especializado do que costuma ser oferecido na rede pública, onde as crianças em geral têm acesso a fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, em frequências que podem variar de três vezes por semana a duas vezes por mês.

Uma das mães esperando o atendimento para seu filho no Ipesq

Ela diz que os resultados obtidos têm sido surpreendentes, e vem sendo estudados e documentados passo a passo.

"Queremos mostrar os resultados para transformar as políticas públicas", afirma Dra. Adriana. "Como é que as nossas crianças, com um dano neurológico tão grave, vão ter só duas ou três sessões de meia hora por semana? Isso não bate."

Para a obstetra, a SCZ se provou a doença mais complexa que pode atingir uma criança na gravidez, status que antes era do citomegalovírus. "Essas crianças precisam de centros extremamente capacitados e especializados", defende.

Ela ressalta que avanços pequenos podem ter impacto significativo na qualidade de vida das crianças e suas famílias.

"Nossa luta é para que elas saiam da emergência. O que é emergência? É a criança ter o controle do tronco. É muito melhor para a mãe. Uma criança que ficaria na cama passa a ser uma cadeirante", exemplifica Dra. Adriana.

As crianças atendidas na clínica apresentam uma série de deficiências, motoras, cognitivas, visuais e auditivas

"A meta é alcançar o potencial máximo dessas crianças. Para algumas, vai ser andar. Para outras, vai ser sentar. Para outras, vai ser não morrer por bronco-aspiração ou pneumonia", afirma a obstetra.

Cerca de 50 crianças estão na fila de espera do Ipesq, algumas de lugares como Manaus, São Paulo, Mato Grosso.

O próximo passo do centro é abrir, neste mês, uma casa de apoio e terapias para as mães, em reação aos altos índices de depressão que tem detectado entre as mulheres.

"Elas estão sempre cansadas, no limite, lidando com emergências", diz Dra. Adriana. "Vimos muitos casamentos desfeitos. Elas deixam de ser mulheres para ser mães daquele filho. Queremos ajudar a resgatar essas mulheres."

De 2015 para cá, 3.226 bebês nasceram com "alterações no crescimento e desenvolvimento possivelmente relacionadas à infecção pelo vírus Zika", de acordo com os dados da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde.

O número de mortes faz parte desse total, mas costuma ter pouco destaque.

Nesses três anos, 336 bebês morreram ou não se desenvolveram o suficiente para nascer por causa do vírus Zika – praticamente 10% do total.

Fomos conhecer a história de uma destas crianças, o Benjamin.

Bruna conta sua história com voz trêmula e lágrimas escorrendo. Se arrepende de não ter procurado a imprensa na época para denunciar negligência médica.

"Uma enfermeira chegar na sua cara e dizer: 'Ah, mãe, você sabe o diagnóstico do seu filho. Você sabe que essas crianças não duram.' Podia ser o último minuto de vida dele, mas ela tinha que fazer o seu papel", revolta-se.

"A primeira coisa que veem quando você chega no hospital é o endereço. Zona rural. Aí acham que todo mundo é analfabeto, que ninguém entende de nada."

O Estado de Pernambuco tem cerca de 200km de litoral, mas se estende por mais de 700km em direção ao interior. A vegetação se torna mais esparsa à medida que avançamos pelo agreste até o sertão – que após anos de seca inclemente nos recebe coberto de verde, cortesia de chuvas recentes.

Acompanhamos Germana Soares, presidente da União de Mãe de Anjos (UMA), em uma expedição para duas cidades do sertão – Serra Talhada e Petrolina. É a última perna de nossa viagem.

Além de Germana, a equipe da UMA é formada por uma sanitarista, uma assistente social e uma psicopedagoga. O objetivo é encontrar famílias de crianças com síndrome congênita do Zika no interior, buscando alcançar as que são mais isoladas e mais carentes.

"Se no Recife já não temos assistência de qualidade, imagina no interior. Quanto mais distante da capital, menos acesso as famílias têm a tratamento e a informações sobre seus direitos", dizia Germana na estrada.

Com 80 mil habitantes, Serra Talhada é a segunda maior cidade do sertão. É conhecida como a capital do xaxado e berço de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Seu nome vem da serra arrepiada que marca o horizonte, que parece uma pedra talhada a mão.

Há quatro anos, ganhou uma das Unidades Pernambucanas para Atenção Especializada (UPAE) construídas pelo governo estadual no interior. Quando a síndrome do Zika apareceu, o espaço passou a sediar o Projeto Microcefalia, para atender as famílias em um raio de 60km.

Chegamos à cidade tarde da noite no domingo, e a equipe da UMA decorou a sala asséptica da unidade com balões, corações e cortinas cor de rosa. Na manhã seguinte, recebeu as famílias com uma farta mesa de café, com sanduíches, salada de fruta e um bolo coberto de chantilly.

"O primeiro passo é comer", disse Germana, enquanto as famílias chegavam se cumprimentando e fazendo festinha como amigos de longa data.

As mães reunidas em Serra Talhada, atentas às informações trazidas do grande centro mais próximo, Recife

Cerca de 25 pessoas participaram da sessão – a maioria mães, mas desta vez também pais. Depois de uma dinâmica de grupo, a equipe da UMA conduziu uma conversa a portas fechadas, sem os profissionais da unidade, para poder falar abertamente sobre problemas enfrentados e pensar soluções.

"No momento a relação entre as famílias e os profissionais não está 100%, e a gente busca intermediar, fazer uma ponte, ajudar um lado a entender o outro", Germana esclareceu depois. "É quase uma terapia de grupo."

Coordenadora do Projeto Microcefalia, Tatiana Saraiva me explicou que uma das dificuldades da equipe é romper com uma cultura patriarcal e religiosa arraigada no interior.

"Mesmo estando no século 21, algumas famílias acham que as crianças não precisam das terapias e podem se desenvolver sozinhas", afirma.

"As mulheres em geral se tornaram mães muito jovens, com cerca de 16 anos, e são criadas com uma cultura de respeitar o marido em primeiro lugar. Às vezes temos dificuldade de acessar algumas mães, porque o pai que manda na casa."

Germana Soares durante a palestra para os pais: sobre direitos e deveres

Aos poucos vou entendendo que o papel da UMA ali vai muito além de falar sobre os cuidados com as crianças, buscando trazer outros modelos para desafiar esses padrões. Germana, sua história e sua atitude "empoderada" servem de inspiração.

Em sua palestra para os pais, ela fala em feminismo; conta sobre sua separação; conta sobre a evolução que vê em seu filho, Guilherme; sobre os truques que aprendeu para ajudar a estimular o seu desenvolvimento em casa; sobre ter protagonismo no cuidado dos filhos; sobre a luta da UMA para conseguir mais benefícios e acesso a direitos.

"É muito bom ouvir as informações da capital", uma das mães me diz no final. "Aqui a gente fica muito isolada de tudo."

Na saída do evento, Germana fala sobre como é forte a religiosidade no sertão. "Há famílias que entregam para Deus, acham vai curar as crianças, prevenir as convulsões. A gente respeita a fé de cada um, mas precisa fazer a nossa parte", afirma. "Deus já nos deu capacidade e inteligência para desenvolver remédios. Esperar que ele desça dos céus para dar o remédio para a criança, aí já é demais!"

Saindo de Serra Talhada, são mais seis horas de viagem até Petrolina. Mais uma sala para decorar, mais um discurso na ponta da língua para buscar inspirar mães como ela a se sentirem mais fortes e amparadas.

"A vida não acaba depois da maternidade especial", ensina Germana. "As mulheres precisam estar bem mentalmente e fisicamente, até para poder cuidar dessa criança com tantas necessidades especiais."

Mas o governo e a sociedade também precisam participar desse cuidado, diz. As autoridades, prevenindo novos surtos da zika e fortalecendo o atendimento às crianças e suas famílias; e a sociedade, usando sua voz para engrossar essa cobrança, e não deixar que as mães cobrem sozinhas por um problema que é de todos – e pode voltar a qualquer momento.

"A voz da mãe não é valorizada", lamenta Germana. "Em vez de nos ouvirem, querem nos calar. Mas enquanto nossos filhos não souberem falar, seguiremos falando por eles."