समझें मुसलमान मुहल्ले का मिज़ाज

घेटो इतालवी भाषा का शब्द है, वेनिस में लोहा ढालने की एक फाउंड्री के इर्द-गिर्द यहूदियों की बस्ती बस गई थी उसे घेटो कहा जाने लगा, आगे चलकर 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप की यहूदी बस्तियों के लिए ‘घेटो’ शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा. अब ‘घेटो’ का मतलब है एक ख़ास जगह पर एक ख़ास धर्म के लोगों की घनी आबादी जहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी हो.

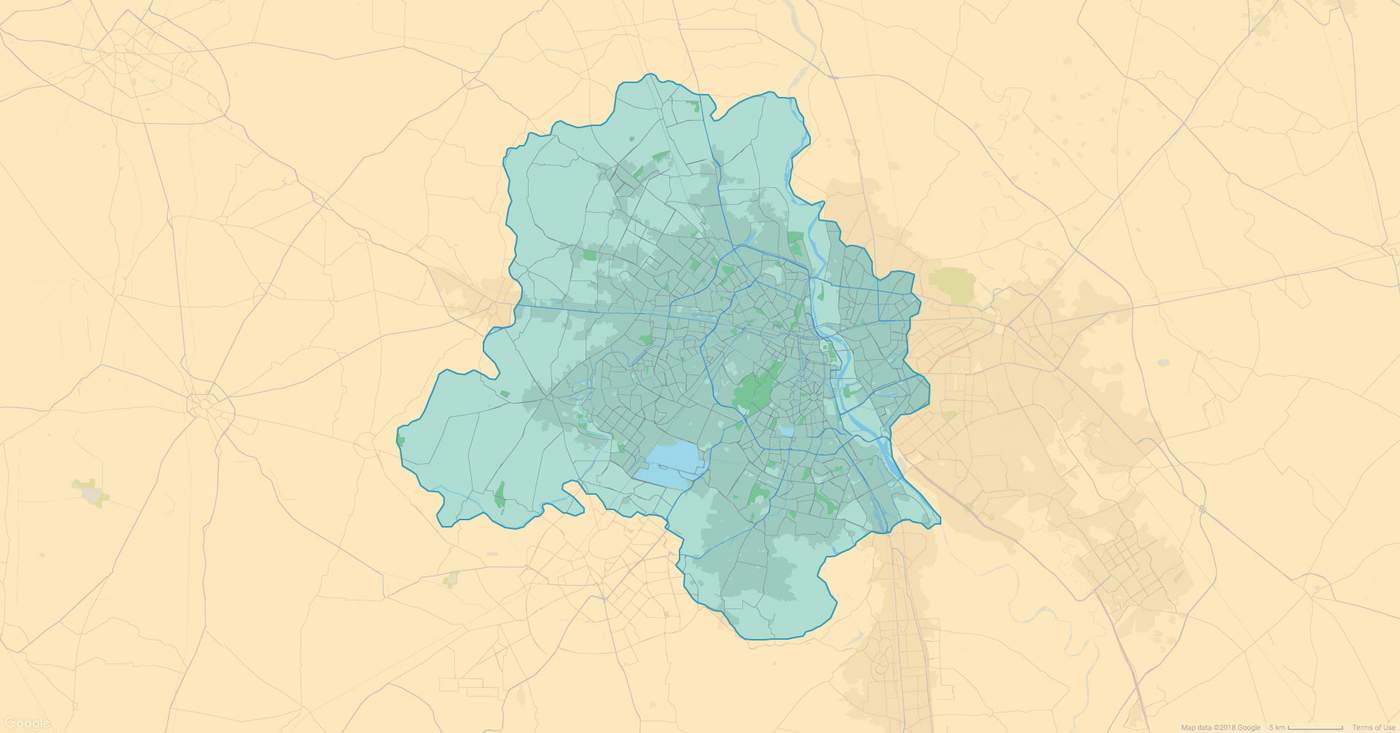

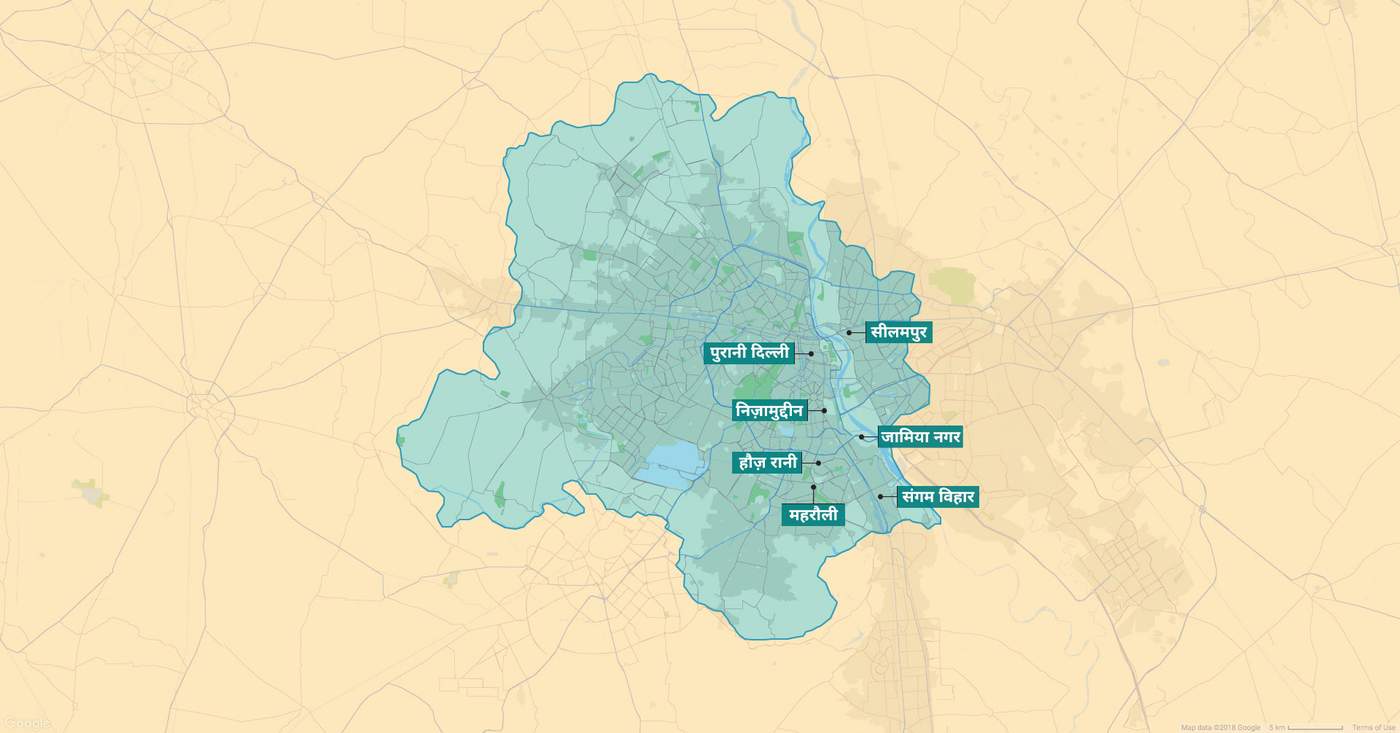

अब आते हैं दिल्ली पर, पृथ्वीराज चौहान से लेकर मुग़लिया और ब्रिटिश काल तक इसकी सूरत बार-बार बदली. इसी के साथ ही दिल्ली में कई बस्तियाँ पनपती गईं. आज दिल्ली में कई ऐसी घनी आबादी वाली बस्तियां हैं जहाँ मुसलमान बसे हुए हैं.

अक्सर ये सवाल किए जाते हैं कि मुसलमान इन्हीं इलाक़ों में क्यों रहते हैं?वह दूसरे समुदाय के लोगों के साथ मिल-जुलकर क्यों नहीं रहते हैं? क्या उनको क़बायली तरीक़े से सिर्फ़ अपने लोगों के बीच रहने की आदत होती है वगैरह...

बीबीसी की इस ख़ास सीरीज़ में हमने इन्हीं सवालों के जवाब ढूँढने की कोशिश की है.

इसके लिए हमने उत्तर-पूर्वी दिल्ली का रुख़ किया जिसे दिल्ली में आम बोल चाल की भाषा में ‘जमुना पार’ भी कहा जाता है.

इस क्षेत्र में मुसलमानों की बड़ी आबादी रहती है जो ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार से आकर यहां बसी है. कई बस्तियों में केवल मुसलमान रहते हैं तो कई में मिली-जुली आबादी है.

इन्हीं बस्तियों में से एक का नाम है, जाफ़राबाद. सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले इस इलाक़े की आबादी डेढ़ लाख से अधिक है, इसमें रहने वाले अधिकतर लोग व्यापारी या कारीगर हैं.

इस बड़ी आबादी के लिए इलाक़े में कोई सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी नहीं है और केवल दो प्राइमरी और एक हायर सेकेंडरी सरकारी स्कूल है. इस इलाक़े की गलियां ख़ासी तंग हैं जहां मुश्किल से ही कोई कार जा पाती है.

मुसलमान दूसरे मुहल्लों में क्यों नहीं रहते?

ग़ैर-मुसलमानों और मुसलमानों के बीच इतनी दूरी है कि वे एक-दूसरे के बारे में बहुत कम जानते हैं, ऐसे में भ्रम या झूठ फैलाने वालों का काम आसान हो जाता है.

हमें आम हिंदुस्तानी की तरह नहीं बल्कि एक मुसलमान के तौर पर देखा जाता है.दूसरे इलाक़ों में हमारे बच्चों और बुर्क़ा पहनी महिलाओं को ‘एलियन ’ समझा जाता है.

जाफ़राबाद में रहने वाली 26 साल की इरम आरिफ़ बड़ी बेबाकी से इस सवाल का जवाब देती हैं कि मुसलमान दूसरे मुहल्लों में क्यों नहीं रहते? ग्रैजुएट घरेलू महिला इरम कहती हैं कि मुसलमान इसलिए यहाँ रहते हैं क्योंकि उन्हें ग़ैर-मुस्लिम आबादी वाले इलाक़ों में ‘एलियन’ समझा जाता है.

वे कहती हैं, “हमें इन बस्तियों में सहज तरीक़े से देखा जाता है इसलिए हम यहाँ रहते हैं. यहां पर अपराध ज़रूर है लेकिन बाहर के इलाक़ों में हमारे साथ दोहरा व्यवहार होता है. हमें आम हिंदुस्तानी की तरह नहीं बल्कि एक मुसलमान के तौर पर देखा जाता है. दूसरे इलाक़ों में हमारे बच्चों और बुर्क़ा पहनी महिलाओं को ‘एलियन’ समझा जाता है.”

इरम कहती हैं कि मुसलमान मुहल्ले में अपने हिसाब से रहने, खाने-पीने और अपने तरीके से त्यौहार मनाने की आज़ादी है. अगर ग़ैर-मुस्लिम इलाक़ों के लोग उनके साथ बराबरी से और एक भारतीय मानकर व्यवहार करेंगे तो वह उन इलाक़ों में ज़रूर रहना चाहेंगी.

वहीं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट 26 साल की हुमा ख़ान की राय थोड़ी अलग है. वह कहती हैं कि मुसलमानों को बाकी समुदाय के लोगों के साथ भी मिलकर एक इलाक़े में रहना चाहिए लेकिन इसका फ़ैसला घर के बड़े-बुज़ुर्गों पर निर्भर करता है.

हुमा दंगा शब्द का इस्तेमाल किए बिना कहती हैं, “आज से 20-25 साल पहले मुसलमानों के साथ जो कुछ ग़लत हुआ उसके कारण हमारे परिजन किसी और इलाक़े में नहीं रहना चाहते. दूसरी वजह यह है कि पॉश सोसाइटी या कोई ग़ैर-मुस्लिम मुहल्ला हम लोगों को स्वीकार भी नहीं करता है. उन्हें उन इलाक़ों में घर ख़रीदने या किराये पर लेने में दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है.”

मुसलमान मुहल्लों में साफ़-सफ़ाई और क़ानून-व्यवस्था भी बड़ी समस्या होती है. इस सवाल पर हुमा कहती हैं कि मुहल्ले के लोग इसके आदी हो जाते हैं लेकिन कभी-कभी उन्हें भी डर लगता है.

वे कहती हैं कि उन्हें मौक़ा मिले तो वह किसी ग़ैर-मुस्लिम इलाक़े में ज़रूर रहेंगी लेकिन अगर जाफ़राबाद जैसे मुसलमान बहुल इलाक़ों को ही साफ़-सफ़ाई और क़ानून-व्यवस्था के हिसाब से बेहतर किया जाए तो वहीं रहना उनकी पहली प्राथमिकता होगी.

जाफ़राबाद इलाक़ा जैकेट, कूलर, छपाई-कढ़ाई के काम के लिए मशहूर है. जाफ़राबाद ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अमानुल्ला ख़ान कहते हैं कि यह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जैकेट मार्केट है, यहां जैकेट बनाने के साथ-साथ इसका निर्यात भी होता है.

अमानुल्ला ख़ान

52 वर्षीय अमानुल्ला का जैकेट का अच्छा ख़ासा व्यापार है और वे काफ़ी संपन्न हैं. वे चाहें तो किसी बेहतरीन सोसाइटी या पॉश इलाक़े में जाकर रह सकते हैं लेकिन उन्होंने जाफ़राबाद मुहल्ला ही रहने के लिए चुना है.

जब उनसे पूछा गया कि वे यहीं रहना क्यों पसंद करते हैं? इस सवाल के जवाब पर वे कहते हैं कि वे यहां तकरीबन 25 सालों से रह रहे हैं और यहां रहने की वजह यहां मिलने वाली सहूलियतें हैं.

“पहली बात यह कि हमें यहाँ नमाज़ की सहूलियत है क्योंकि यहां मस्जिदें हैं. दूसरी बात यह कि कोई शख़्स उसी जगह रहने जाता है जहाँ उसका कोई जानने वाला या परिजन रहता है.”

क्या अपनी बिरादरी में रहना सुरक्षा का एहसास देता है, इस सवाल के जवाब में वे ख़ुद ही कह देते हैं कि जैकेट के व्यापार के कारण हिंदुओं के साथ उनके अच्छे संबंध हैं और उनमें किसी असुरक्षा का भाव नहीं है.

समाज में काफ़ी समय से विभिन्न समुदाय अलग-अलग रहते आए हैं. गांवों में हमेशा से अलग-अलग जातियों के ‘टोले’ रहे हैं. दलित अलग बस्तियों में रहते हैं लेकिन उसके लिए ‘घेटो’ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और दिल्ली के मुसलमान मुहल्लों पर किताब लिखने वालीं ग़ज़ाला जमील कहती हैं कि इन मुसलमान मुहल्लों के पनपने की वजह सुरक्षा की तलाश तो है ही, साथ ही एक ख़ास तरह के हुनर से जुड़े कारोबार करने वाले लोग भी एक साथ रहते हैं. मसलन, बरतन बनाने वाले के बगल वाले घर में उस पर पॉलिश करने वाला रहता है, अगर दोनों में से एक वहाँ से हटेगा तो पूरा ताना-बाना बिखर जाएगा.

गज़ाला इन इलाक़ों के लिए ‘घेटो’ शब्द के इस्तेमाल को ग़लत मानती हैं. वे कहती हैं कि यह शब्द अपने-आप में एक लंबा इतिहास समेटे हुए है और नासमझी से इसका इस्तेमाल करना ग़लत है.

वे कहती हैं, “समाज में काफ़ी समय से विभिन्न समुदाय अलग-अलग रहते आए हैं. गांवों में हमेशा से अलग-अलग जातियों के ‘टोले’ रहे हैं. दलित अलग बस्तियों में रहते हैं लेकिन उसके लिए ‘घेटो’ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है.”

जाफ़राबाद के ही निवासी डॉक्टर फ़हीम बेग़ कहते हैं कि आज मुसलमानों में असुरक्षा का भाव है इसलिए वे इन मुसलमान मुहल्लों में रहते हैं.

हिंदुस्तान में दंगों का इतिहास रहा है और इनमें मुसलमान ही मारे जाते रहे हैं. इन सबसे बचने के लिए मुसलमानों ने एक गुट में रहने का फ़ैसला लिया.

डॉक्टर बेग जाफ़राबाद में ही क्लीनिक चलाते हैं और कहते हैं कि आज मुसलमान इन बस्तियों में रहने का फ़ैसला करने पर ख़ुश हैं क्योंकि बीते चार सालों में मोदी सरकार के आने के बाद मुसलमानों की सुरक्षा पर संकट खड़ा हुआ है.

वे कहते हैं, “हिंदुस्तान में दंगों का इतिहास रहा है और इनमें मुसलमान ही मारे जाते रहे हैं. इन सबसे बचने के लिए मुसलमानों ने एक साथ रहने का फ़ैसला लिया. जाफ़राबाद इलाक़े में भी जब लोगों ने घर लेने शुरू किए तो वे बाहर रोड पर घर नहीं लेते थे. उनका मानना था कि इलाक़े के अंदर घर लेने से सुरक्षा मिलेगी क्योंकि तंग बस्ती के अंदर कोई नहीं घुसेगा.”

मुसलमान यह कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि वह ग़ैर-मुस्लिम बस्तियों में जाकर रहें?

वे कहते हैं, “सन 1984 में सिख विरोधी दंगों के बाद सिखों ने यही किया, वे एक साथ रहने लगे. यही वजह है कि आज पश्चिमी दिल्ली में आपको तिलक नगर जैसी सिखों के मुहल्ले दिखाई देंगे. वे वहाँ अपने तरीक़े से रहते हैं. उन्होंने आलीशान गुरुद्वारे बनाए हैं, वे अपने हिसाब से रहते और खाते-पीते हैं.”

डॉक्टर बेग का कहना है कि केवल मुसलमानों नहीं, अधिकतर समुदायों ने असुरक्षा के कारण ये तकनीक अपनाई है.

किसी को 'हलाल' चाहिए तो किसी को 'झटका'

ग़ज़ाला भी मानती हैं कि मुसलमान मुहल्लों के बसने और बढ़ने की एक वजह असुरक्षा तो है लेकिन ये संस्कृति का भी मामला है.

अपनी किताब पर रिसर्च के दौरान ग़ज़ाला ने काफ़ी लोगों से बात की तो उनका कहना था कि उनके रहन-सहन और तौर-तरीकों को अजीब नज़रिए से देखा जाता है. इन इलाक़ों में उन्हें अपनी मनमर्ज़ी से रहने की सुविधा है इसलिए भी वह यहां का रुख़ करते हैं.

मिसाल के तौर पर अगर आप पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाक़े में जाएँ तो आपको मीट की सारी दुकानों के आगे ‘झटका’ लिखा दिखेगा और जाफ़राबाद में ‘हलाल’, अब आप सोचिए मुसलमान झटका मीट नहीं खाएगा और सिख को झटके से कटे हुए बकरे का ही गोश्त चाहिए.

“एक अहम वजह मार्केट का विभाजन भी है क्योंकि शहर मुनाफ़ाखोरी की मशीन होते हैं. मुसलमान मुहल्लों में छोटे-मोटे उत्पादन के काम होते हैं और वहां सस्ते मजदूर मिल जाते हैं. इसके अलावा मुसलमानों की माली हालत के हिसाब से भी अलग-अलग इलाक़े बस चुके हैं, जिनमें वेस्ट निज़ामुद्दीन जैसे मुस्लिम पॉश इलाक़े भी हैं.”

‘ कुर्ता-पायजामा देखकर बदल गया रवैया ’

28 साल के शादमान (बदला हुआ नाम) अपना असली नाम न बताने की शर्त पर कहते हैं कि इन इलाक़ों में लोग असुरक्षित महसूस करते हैं. ग्रैजुएट और जैकेट का व्यापार करने वाले शादमान का कहना है कि मुस्लिम इलाक़ों में सबसे अधिक अपराध है.

शादमान कहते हैं कि अशिक्षा-ग़रीबी के कारण यहां अपराध है और सरकार भी इन इलाक़ों पर अधिक ध्यान नहीं देती है. वे कहतेे हैं कि उन्हें अगर मौका मिला तो वे ग़ैर मुसलमान मुहल्लों में जाकर ज़रूर रहना चाहेंगे.

वे कहते हैं कि मुसलमानों की सबसे बड़ी समस्या दूसरे समुदाय से घुल-मिलकर न रह पाने की है. वहीं,हिंदू या कोई ओर समुदाय भी उसे अपने नज़दीक नहीं फटकने देता है. दोनों के बीच खाई तभी पटेगी जब हम वहां जाकर रहेंगे और वे हमारे बीच यहां आकर रहेंगे.”

वह बार-बार मुझसे हैरत से पूछते कि क्या तुम मुसलमान हो?

कुछ ऐसा ही विचार जाफ़राबाद में कोचिंग सेंटर चलाने वाले 35 साल के नदीम अराइन रखते हैं. वे कहते हैं "ग़ैर-मुस्लिम मुसलमानों को स्वीकार नहीं करते हैं, इस कारण मुसलमान ऐसे इलाक़ों में रहना पसंद करते हैं."

वे एक घटना याद करते हैं, “साल 2010 में ग्वालियर में मेरी परीक्षा चल रही थी. दो दिन तक साथी परीक्षार्थियों ने मुझसे अच्छा व्यवहार किया लेकिन तीसरे दिन मैं जुमे की नमाज़ के बाद कुर्ता-पायजामा पहनकर परीक्षा केंद्र पर गया तो उनका व्यवहार बदल गया. वह बार-बार मुझसे हैरत से पूछते कि क्या तुम मुसलमान हो?”

नदीम इन इलाक़ों में रहने की दूसरी वजह शिक्षा को भी बताते हैं. वह कहते हैं कि यहां आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ धार्मिक शिक्षा भी मिल पाती है.

'मैं मुसलमान मुहल्ला नहीं छोड़ूंगी'

घरेलू महिला सुभाना इस्लाम कहती हैं, “मैं चाहूंगी कि मेरे बच्चे ग़ैर-मुस्लिमों से घुलें-मिलें लेकिन उनकी शिक्षा के लिए मैं इन मुस्लिम इलाक़ों के अलावा कहीं और नहीं जाना चाहूंगी. मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे इस्लामी संस्कृति को अपनाएँ जो उन्हें यहीं पर ही मिल सकती है.”

रिश्तेदारों को बकरीद और दूसरे त्यौहारों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है

35 साल की अंजुम इरशाद समाज सेविका हैं. वह कहती हैं कि उनके कई रिश्तेदार ग़ैर-मुस्लिम इलाक़ों में रहते हैं और उनसे कोई पड़ोसी संपर्क नहीं रखता है. उनका कहना है कि उनके रिश्तेदारों को बकरीद और दूसरे त्यौहारों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

हालांकि, इतनी दिक्कतें ज़ाहिर करने के बाद भी वह कहती हैं कि वह ग़ैर-मुस्लिम इलाक़ों में रहना पसंद करेंगी क्योंकि वहां पार्क, अस्पताल,स्कूल जैसी बाकी सुविधाएं हैं.

मुस्लिम इलाक़ों को किसी सरकार ने ख़ास मक़सद के लिए नहीं बसाया लेकिन इनके बसने की वजह सरकार का भेदभाव ज़रूर रहा है.

क्या वास्तव में इन इलाक़ों को किसी ख़ास मक़सद से बसाया गया है? समाज शास्त्री प्रोफ़ेसर इम्तियाज़ अहमद इससे सहमत नहीं हैं.

वे कहते हैं, “मुस्लिम इलाक़ों को किसी सरकार ने ख़ास मक़सद के लिए नहीं बसाया लेकिन इनके बसने की वजह सरकार का भेदभाव ज़रूर रहा है. इसको ऐसे समझिए कि आज़ादी के बाद सरकारों ने कई हाउसिंग सोसाइटियाँ बसाईं लेकिन उन्होंने इसको लेकर ऐसी कोई नीति नहीं बनाई कि वह वहां सभी समुदाय के लोगों को एक साथ बसाया जाए.”

“इन हाउसिंग सोसाइटी को लेकर एक छिपी हुई नीति यह रही कि इनमें मंदिर और कहीं-कहीं गुरुद्वारों के लिए जगह छोड़ी गई लेकिन मस्जिदों के लिए जगह नहीं थी इसलिए मुस्लिम उन इलाक़ों की ओर गए जहां उन्हें मस्जिदों के साथ-साथ उनकी संस्कृति के अनुसार दूसरी सुविधाएं हासिल थीं.”

ग़ज़ाला भी मानती हैं कि सरकारों के कारण यह बस्तियां नहीं बसी हैं लेकिन सरकारें इनका इस्तेमाल करती रही हैं और उनको छोटी-मोटी सौगातें देकर बहलाया जाता रहा है. हालांकि, वह मानती हैं कि आज मुसलमान अपने नागरिक अधिकारों का प्रयोग करने लगे हैं जिससे इन इलाक़ों की छवि बदली है.

लेकिन इन मुस्लिम इलाक़ों के साथ जुड़ी नकारात्मक छवि कैसे सुधरेगी? इस पर ग़ज़ाला कहती हैं कि जो इन इलाक़ों पर ठप्पा लगा है, वो लोगों की कोशिशों से ही हटेगा. उनका मानना है कि लोग जब अपने अधिकार इस्तेमाल करके इन ठप्पों को चुनौती देंगे तभी लोगों के दिमाग़ से ‘मिनी पाकिस्तान’ की छवि मिटेगी.

वहीं प्रोफ़ेसर इम्तियाज़ कहते हैं कि इन इलाक़ों को लेकर दो तरीके के पूर्वाग्रह हैं. वह कहते हैं, “पहला पूर्वाग्रह अनुभव के बिना बनाया गया है. कोई किसी मुसलमान को नहीं जानता और न उन इलाक़ों में जाता है जहाँ वे रहते हैं लेकिन उसने पूर्वाग्रह बना रखा है जो नहीं टूट सकता है. दूसरा पूर्वाग्रह संपर्क में रहने के बावजूद है.”

“ये पूर्वाग्रह तभी टूटेंगे जब ईद के समय किसी ग़ैर-मुस्लिम को सैंवेया खिलाई जाएं और दिवाली पर कोई हिंदू किसी मुसलमान को गुझिया खिलाए.”.

मैंने सरकारें बदलती देखी हैं, आंदोलन देखे हैं लेकिन वहां जिस मानसिकता के लोग हैं, वो बदलने वाले नहीं हैं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के नोएडा इलाक़े में जब आप दाख़िल होते हैं तो आपका सामना ऊंची-ऊंची इमारतों के जंगल से होता है. इनमें कुछ दफ़्तर हैं लेकिन अधिकतर रिहाइशी इमारतें हैं.

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की रिहायशी सोसाइटी में घुसने पर आपसे पूरी जानकारी माँगी जाती है, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किसके घर जाना है?

लगभग 900 फ्लैटों वाली इस सोसाइटी में 100 से अधिक मुस्लिम परिवार रहते हैं. इनमें से कई परिवार हैं जो पहले किसी न किसी मुसलमान बस्ती में रहा करते थे.

ई-कॉमर्स कंपनी में कस्टमर सर्विस हेड अर्शलान गौहर (28) वाराणसी से हैं. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और छह साल तक दिल्ली के मुसलमान बहुल इलाक़े ज़ाकिर नगर में रहे और पांच महीने पहले ही वह इस सोसाइटी में रहने आए हैं.

वह मुस्लिम इलाक़ा क्यों छोड़ कर आए? इस पर अर्शलान कहते हैं कि छह साल में उन्होंने बुनियादी सुविधाओं में कोई सुधार नहीं देखा.

अर्शलान कहते हैं, “मैंने सरकारें बदलती देखी हैं, आंदोलन देखे हैं लेकिन वहां जिस मानसिकता के लोग हैं, वो बदलने वाले नहीं हैं. बनारस से जो मानसिकता मैं लेकर आया था वो मैं आगे भी जारी नहीं रखना चाहता था. मुझे एक बेहतरीन मुसलमान नहीं बनना, मुझे एक नया मुसलमान बनना है और साथ ही मैं अपने बच्चों को नया भविष्य देना चाहता हूँ जो उन तंग गलियों में नहीं मिल सकता.”

मौहम्मद हसनैन

कुछ ऐसी ही सोच नोएडा एक्सटेंशन में रहने वाले मौहम्मद हसनैन (41 साल) की है. उनका अपार्टमेंट एक छोटी-सी दुनिया है जिसमें हज़ारों फ्लैट हैं लेकिन यहां रहने वाले मुसलमान परिवार सिर्फ़ 150 हैं.

इस्लामी माहौल क्या सोसाइटी में मिलता है?

पेशे से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में कंसल्टेंट हसनैन ने तक़रीबन 20 साल अलग-अलग मुसलमान बस्तियों में बिताए हैं.

वे कहते हैं कि मुस्लिम बस्तियों से निकलने की मुख्य वजह बच्चों की अच्छी परवरिश है क्योंकि वहां बच्चे अच्छे से पढ़े-लिखें, खेले-कूदें ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं.

सोसाइटी में मस्जिद की मांग क्यों नहीं?

मुसलमान बस्तियों में रहने की वजह कुछ लोग मस्जिदों और वहाँ मिलने वाली दीनी तालीम को बताते हैं. तो इन आवासीय सोसाइटी के मुसलमान परिवारों को कैसे ये सहूलियतें मिलती हैं? इस सवाल पर निगारिश अनवार (38) कहते हैं कि मुसलमान माहौल तो यहां पर भी मिलता है क्योंकि यहां के लोग दूसरी दुनिया से नहीं आए हैं, माहौल घर से मिलता है, समाज से नहीं.

त्यौहार मनाने के सवाल पर हसनैन कहते हैं कि एक किलोमीटर की दूरी पर शाहबेरी में मस्जिद हैं वहां सभी मुसलमान लोग इकट्ठा होकर नमाज़ पढ़ने जाते हैं.

सोसाइटी में मस्जिद की मांग क्यों नहीं की जाती? इस पर निगारिश कहते हैं कि इन सोसाइटियों में मुस्लिम परिवार ‘दाल में नमक के बराबर’ हैं तो इसके लिए अलग से मस्जिद बनाई जाए इसकी क्या ज़रूरत है, यहां अधिकतर हिंदू हैं इसलिए यहां मंदिर है.

वहीं, हसनैन कहते हैं कि मस्जिदों और मुग़लई खाने-पीने के होटलों की कमी तो खलती है लेकिन वह सोसाइटी के आसपास की मस्जिदों में नमाज़ पढ़कर और वहीं मौजूद होटलों से काम चला लेते हैं.

ये मुसलमान परिवार अपनी खाने-पीने की इच्छाओं को मारकर भी इन सोसाइटियों में रहने क्यों आते हैं?

प्रोफ़ेसर इम्तियाज़ अहमद

समाजशास्त्री प्रोफ़ेसर इम्तियाज़ अहमद कहते हैं कि ज़िंदगी कोरमा-बिरयानी से आगे भी है. उनका कहना है, “सुरक्षा को लेकर इन लोगों के मन में शंका रहती है लेकिन आज की जो पीढ़ी है चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान उसमें पूर्वाग्रह बहुत कम है. इसी कारण लोग अपनी सहूलियतें देखते हैं. वह चौड़ी-चौड़ी सड़कें,साफ़-सफ़ाई और गाड़ी के लिए पार्किंग चाहते हैं और यह सब उनको इन सोसाइटियों में मिलते हैं.”

भारत में दंगों का इतिहास रहा है और इनके होने की आशंका भी गाहे-बगाहे पैदा होती रहती है. इस डर से हिंदुस्तान का मुसलमान भी बचा नहीं है. अपार्टमेंट में रहने वाले मुसलमान इसको लेकर क्या सोचते हैं?

एक कंस्लटेंसी कंपनी में काम करने वाले नदीम अख़्तर ख़ान(42) कहते हैं कि दंगे कहीं भी हो सकते हैं और दंगे करने वाले लोग हर जगह हो सकते हैं.

वह कहते हैं, “दंगाइयों का जो मनोविज्ञान है वो कहीं भी पैदा हो सकता है,नोएडा की जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूं वहां दूसरे समुदाय के समझदार लोग भी हैं जो इसके नुक़सान को समझते हैं. असुरक्षा लोग पैदा करते हैं और चोरी-चकारी कहीं भी हो सकती है.”

एक मिली-जुली रिहाइशी सोसाइटी में रहने वालीं ज़ेहरा (बदला हुआ नाम) पोस्टग्रैजुएट हैं और अपनी पहचान न ज़ाहिर करने की शर्त पर कहती हैं कि सुरक्षा का ज़िम्मा ‘अल्लाह’ के हाथ में है और वह केवल उसी के आसरे पर यहां रह रही हैं.

हालांकि वह कहती हैं कि यहां उन्होंने कभी किसी किस्म का भेदभाव नहीं सहा और यह कोई मुद्दा नहीं है.

अधिकतर समय मुसलमान बस्तियों में बिताने वालीं निहा इम्तियाज़ (32) नौकरीपेशा हैं. वे कहती हैं कि वह डेढ़ साल से हाइराइज़ सोसाइटी में रह रही हैं और यहां हमेशा दूसरे धर्मों के लोगों ने उनका सहयोग ही किया है.

निहा कहती हैं, “मुस्लिम काम वालियों के साथ ज़रूर भेदभाव देखने को मिलता है उन्हें काम पर नहीं रखा जाता है. मेरे साथ तो यहां बहुत अच्छा व्यवहार हुआ है. कन्या पूजन के समय मेरी बेटियों को घर में बिठाकर खाना खिलाया जाता है. त्यौहारों पर हमें घरों में बुलाया जाता है. हम अच्छे से सभी त्यौहार मनाते हैं. और जहां तक दंगों का सवाल है वो तो जहां होना होगा हो जाएगा.”

असुरक्षा पर निगारिश कहते हैं कि मुस्लिम बस्तियों में भी सुरक्षा नहीं है और वहां तो राह चलते जेबें काट ली जाती हैं.

इसी सोसाइटी में रहने वाली एक दूसरी महिला रुबिना (बदला हुआ नाम) अपनी पहचान ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताती हैं कि अच्छे-बुरे लोग हर जगह होते हैं और 90 में से 10 फ़ीसदी ऐसे लोग हैं जो भेदभाव करते हैं, उनका रवैया ठीक नहीं होता है.

ऐसी बातें अकसर कही जाती हैं कि मुसलमानों को घर मुश्किल से मिलता है. हसनैन कहते हैं कि ऐसा बिलकुल नहीं है बल्कि यह एक ग़लत धारणा है जो मीडिया ने गढ़ी है. वह कहते हैं कि जब तक हम इन इलाक़ों में आकर रहेंगे नहीं तब तक यह धारणा मज़बूत होती रहेगी.

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली ग़ज़ाला

जमील कहती हैं कि मुसलमानों को घर मिलने में दिक्कत की कहानियां समाज में एक सचाई है लेकिन आज बाज़ार समाज पर हावी है जिसके बाद घर ख़रीदने में आसानी हुई है.

वह कहती हैं, “जो मुसलमान लोग घर ख़रीद सकते हैं वे ग़ैर-मुसलमान इलाक़ोंमें जाकर रह रहे हैं और वहां उनको रहना भी चाहिए क्योंकि यह पसंद का मामला है.”

अर्शलान कहते हैं कि इन सोसाइटियों को लेकर मुसलमानों में जो

पूर्वाग्रह है उनसे बाहर निकलना होगा और जन्मों-जन्मों से सुनी बातें किसी और से सुनी हैं, हमें अपना अनुभव ख़ुद हासिल करना होगा.

लंबे समय तक मिली-जुली आबादी वाले अपार्टमेंट में रहीं ख़ैरुन्निसा की ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी है, पुराने दिनों की याद करके उनके दिल में कसक तो होती है लेकिन वे तड़पकर रह जाती हैं.

ख़ैरून्निसा कहती हैं, “ये सोचकर बहुत अफ़सोस होता है, यकीन नहीं कर पाती कि अब हम उस इलाक़े में कभी नहीं रहेंगे, वहाँ से निकले हमें 16 साल हो चुके हैं. वहाँ का कल्चर अलग था, हम सभी तरह के त्यौहार मिलकर मनाते थे.”

अपार्टमेंट के माहौल के बारे में वे कहती हैं, “बचपन से लेकर जब तक हम बालिग़ हुए कभी हमारे पड़ोसी ने यह महसूस नहीं होने दिया कि हम किसी से अलग हैं. अगर हमें ख़ुदा एक मौक़ा देता है तो हम उन कुछ पुराने पड़ोसियों के साथ ही रहना पसंद करेंगे.”.

28 फ़रवरी 2002 को दंगाइयों की भीड़ ने उनके घर पर हमला किया था. उन्होंने बताया कि उनके आठ सदस्यों वाले परिवार को ऐसे दो भयानक अनुभवों का सामना करना पड़ा.

मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी ईद अपने दोस्तों या पड़ोसियों के बिना मनाई हो या कभी होली में शामिल नहीं हुई हूँ.

उनका परिवार चांदखेड़ा की गंगा विहार सोसाइटी में एक फ्लैटमें रहता था, दंगाई भीड़ ने उनके घर में घुस आई थी, ऐसे में वे केवल अपने हिंदू पड़ोसियों के कारण ही बच पाईं.

उस भयावह घटना के बारे में वे बताती हैं, “मेरे पिता ओएनजीसी के कर्मचारी थे जिसके कारण हमें एक ऐसेमाहौल में रहने का मौक़ा मिला जहां हर तरह के लोग थे और हम सभी त्यौहार साथ मनाते थे. मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी ईद अपने दोस्तों या पड़ोसियों के बिना मनाई हो या कभी होली में शामिल नहीं हुई हूँ.”

“इस कारण मैं धर्म के बीच भेदभाव की बात सीख-समझ ही नहीं पाई, आज हमारे बच्चे भेदभाव सीख रहे हैं. आज वह पहले दिन से और स्कूल जाते ही इन सबके बारे में सीख रहे हैं.”

ख़ैरुन्निसा बताती हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनके पिता ने उसी इलाक़े में रहने का फ़ैसला किया और कभी भी उन्हें नहीं सोचा कि किसी मुस्लिम बहुल इलाक़े में जाकर रहना चाहिए. वह कहती हैं कि उनके परिवार ने कभी भी नहीं सोचा था कि सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें कोई ख़तरा है लेकिन साल 2002 ने उनकी मानसिकता को बदल दिया.

वे कहती हैं कि उसके बाद उनका परिवार उसी इलाक़े या किसी अन्य कॉस्मोपोलिटन कल्चर में रहने की सोच नहीं सकता क्योंकि अब उन्हें लगता है कि जिस मुस्लिम बहुल इलाक़े में वह रहती हैं वहां वे सुरक्षित हैं..

वह चांदखेड़ा में दंगों के बाद अपने पुराने घर गईं, एक या दो बार कुछ सामान वहां से लेने गईं जो उनके पड़ोसियों ने संभाल कर रखा था.

मुस्लिम बहुल इलाक़े जुहापुरा में बस चुकी ख़ैरुन्निसा कहती हैं, “बाज़ार में हमारे घर की क़ीमत 10 से 12 लाख थी लेकिन हमें उसे पांच लाख रुपये में बेचना पड़ा. कुछ दिनों तक हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहे, उसके बाद हमने जुहापुरा इलाक़े में किराए पर घर ले लिया. मेरे भाइयों की शादी गई और वे नौकरी करने, अब हमारे पास दो फ़्लैट हैं और हम यही बस गए हैं.”

ख़ैरुन्निसा बताती हैं कि उनके जीवन में एक बेहद सुखद बात हुई जिसे वह कभी नहीं भुलाना चाहेंगी और उसे हमेशा संजोकर रखेगीं. वे कहती हैं, “मेरे पुराने पड़ोसियों, बचपन और कॉलेज के दोस्तों के साथ कोई संपर्क नहीं था लेकिन कुछ सालों बाद उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे संपर्क बनाया और वह हमारे जीवन में लौट आए. मैं इन लम्हों को हमेशा अपने पास रखना चाहती हूं.”

हालांकि ख़ैरुन्निसा जैसे दंगा पीड़ितों के अनुभवएक जैसे नहीं हैं. गुलबर्ग सोसायटी के मूल निवासी इम्तियाज़ सईद पठान का मामला अलग है. 28 फ़रवरी का तूफ़ान अभी भी उनकी आंखों में है जब उन्होंने अपने संयुक्त परिवार के 10 सदस्यों को खो दिया था.

यह वही सोसायटी है जिसमें कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफ़री समेत 59 लोगों की हत्या कर दी गई थी.

इम्तियाज़ कहते हैं कि वह किसकी शिकायत करें, उनके घरों को उन्होंने ही जलाया, लूटा और रिश्तेदारों को मारा जिन्हें वह बचपन से देखते आए थे और जिनके साथ वह त्यौहार मनाते आए थे.

“दंगाई भीड़ के ये वही चेहरे थे जिन्होंने हमारी सोसाइटी में पूरे चार घंटों तक हर तरफ़ से हमला किया.”

वे गुस्से में कहते हैं, “मैं अपने जीवन में वहां नहीं लौटना चाहूंगा जहां हमारे भूतिया बंगले खड़े हैं.हमारे जीवन का दुर्भाग्य देखिए कि हमारे बंगले खंडहर में पड़े हैं और मैं अपने ससुराल की दया पर मुस्लिम बहुल इलाक़े गोमतीपुर में एक किचन-रूम वाले घर में किराए पर रह रहा हूँ.”

वह कहते हैं, “मेरे दोनों बच्चे अब किशोर हैं लेकिन मैं उन्हें वो एकांत नहीं दे सकता हूं जो मुझेअपने बंगले में मिला था जिसमें तीन कमरे थे.”

“हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है और इसलिए हम हिंदू बहुल या कॉस्मोपोलिटन कल्चर में नहीं रह सकते. हम तब सुरक्षित महसूस करते हैं जब हम अपने समुदाय के भाइयों के बीच रहते हैं.

०००

रिपोर्टर: मोहम्मद शाहिद (दिल्ली) और हरेश झाला (अहमदाबाद)

फोटो : आरजू आलम

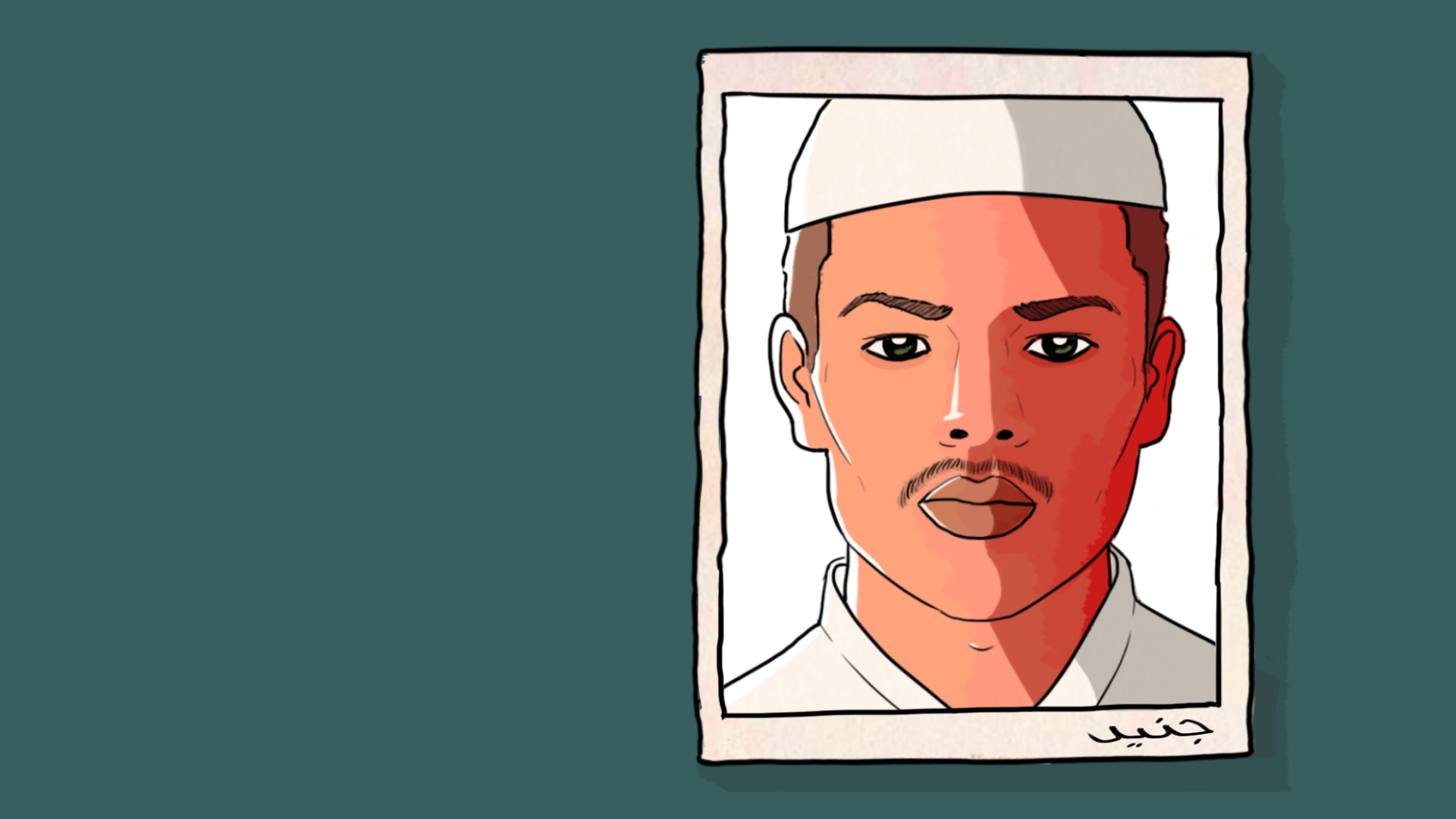

इलस्ट्रेशन : निकिता देशपांडे

नक्शा: गगन नर्हे

शॉर्टहैंड : शादाब नज़मी