महिला के मालकिन बनने से बदलता माहौल

दिव्या आर्य

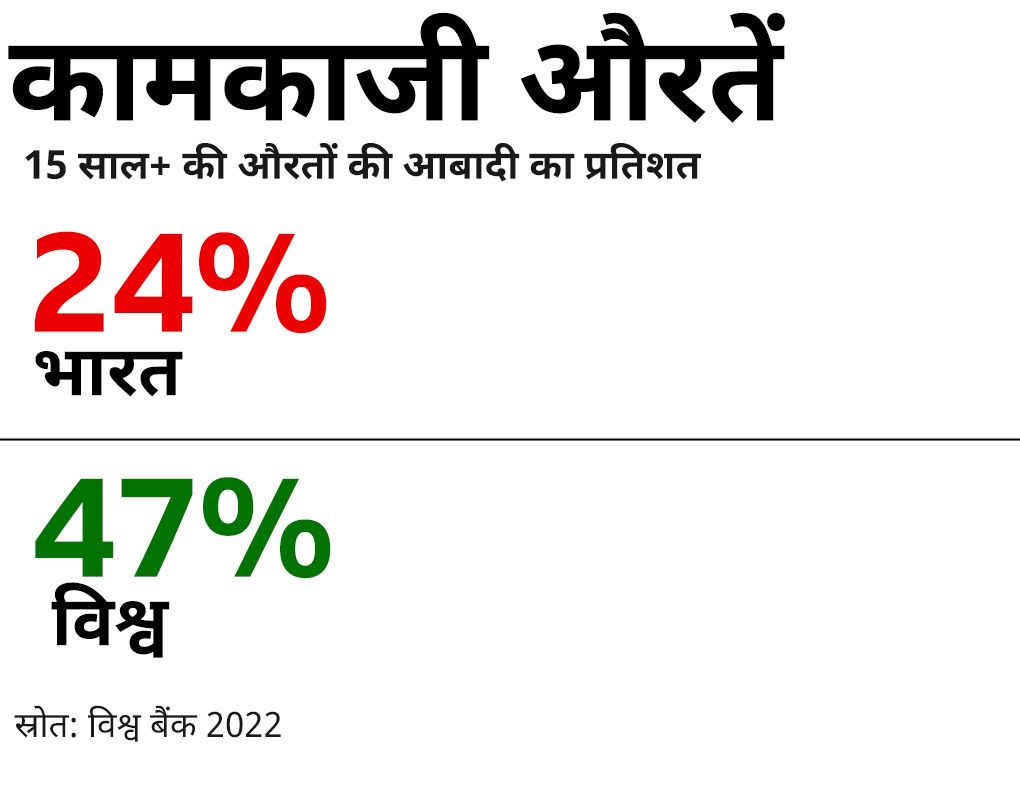

उषा, नूर और मान के घर उनके पति नहीं चलाते हैं. रूढ़िवादी परंपरा को कैसे बदल पा रही हैं ये औरतें और उनकी बढ़ती तादाद से कैसे बदल रहा है भारत?

“अब हम औरतों को भी सब हमारे नाम से जानते हैं.”

जब उषा देवी ने मुझसे ये कहा तो पहले-पहल मैं इसकी अहमियत समझ नहीं पाई.

दरअसल, स्कूल में टीचर को हमेशा मिसेज़ भंडारी-मिसेज़ कंवर बुलाने का रिवाज़ रहा है.

घर में जब कभी कोई न्यौता आया तो उस पर भी घर के मुखिया के नाम के अलावा बाकी सब नाम, ‘सपरिवार’ में शामिल रहे हैं.

पड़ोस में रहने वाली आंटी को भी सब मिश्रा आंटी या अभिषेक की मम्मी ही बुलाते रहे हैं.

मिश्रा जी का नाम उनकी शादी के बाद नहीं बदला. और इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि उनका नाम अपने नाम के साथ जोड़ने में मिसेज़ मिश्रा को अपने मां-बाप से मिला उपनाम छोड़ना पड़ा, जिसका उन्हें मलाल भी हो सकता है.

उषा

बिहार के समस्तीपुर ज़िले में रहने वाली उषा देवी को तो सब उनके गांव के नाम से पुकारते थे – दिल्लीपुरा की बहू.

जब 15 साल की उम्र में वहां ब्याह कर आईं तो ‘उषा’ नाम खो गया और पहचान – बहू, पत्नी और मां – में सिमट कर रह गई.

ठीक वैसे ही जैसे उनकी माँ के साथ हुआ और दशकों से चला आ रहा है कि घर के मुखिया पति और उन्हीं के नाम से आगे बढ़ता परिवार.

तो फिर क्या बदला कि उषा का नाम हो गया. वो बड़े फ़ैसले लेने लगीं, पैसे कमाने लगीं, खर्च-बचत का हिसाब रखते हुए मुखिया की तरह परिवार चलाने लगीं.

और इतनी गहरी बात कह गईं, “पहचान कोई मामूली बात नहीं है, दीदी. कोई कितना भी रुपया खर्चा कर ले, उसका पहचान डेढ़ दिन का रहता है, और जो खुद अपने-आप को बनाता है, उसका पहचान सारा दिन का रहता है.”

उषा आठवीं क्लास में पढ़ रही थीं जब स्कूल छुड़वाकर उनकी शादी कर दी गई.

फिर पता चला कि पति अनपढ़ हैं. लगा कि सभी सपनों के दरवाज़े बंद हो गए.

घर की चारदीवारी में पत्नी और मां की भूमिका में भी अपने फैसले लेने का हक जाता रहा.

उषा छोटा परिवार चाहती थीं लेकिन बेटा पैदा करने का दबाव इतना था कि बार-बार गर्भवती हुईं, जब तीन बेटियों के बाद एक बेटा हुआ, तब लगाम लगी.

बड़ा परिवार मतलब बढ़ी हुई ज़रूरतें. और यहीं से निकला उषा के लिए एक रास्ता. काम की तलाश में उषा के पति रंजीत को गांव छोड़ना पड़ा.

“पलायन के दो असर हैं. अगर मर्द के जाने के बाद पत्नी ससुराल में रहती है तो ससुर, जेठ का ही दबदबा रहता है. लेकिन अगर वो घर से अलग हो पाए तो फैसले लेने, अपना परिवार चलाने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है.”

पति का जाना, नए मौके के आने जैसा था. उषा ससुराल से अलग रहने लगीं और नौकरी ढूँढी. पैसा तो आया ही, पहचान भी मिली.

उषा कहती हैं,“हमारे अंदर बहुत डर था कि हम कैसे पैदल जाएँगे, आएँगे. रास्ते में कौन-कैसा मिलेगा. फिर हम सोचे जो होगा देखा जाएगा, जो हो रहा है वो हम कर लेंगे.”

एक ग़ैर-सरकारी संस्था के लिए घर-घर जाकर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जुटाने के काम से हौसला मिला. घर की दहलीज़ लांघने का और अपने फ़ैसले लेने का.

उषा गांव की बहुओं को नाम से जानने लगीं और वो उषा को.

अब उषा किसी लीडर से कम नहीं. सात साल से वो अपने गांव में गरीब औरतों को कम ब्याज पर लोन देने की सरकार की ‘जीविका’ योजना चला रही हैं.

समूह में शामिल औरतें साप्ताहिक मीटिंग में पैसे इकट्ठा करना, लेन-देन, बैंक के चक्कर लगाने जैसे वो सब काम करने लगी हैं जो अब तक मर्द करते आए थे.

जो मर्द अब गाँव के बाहर काम कर रहे हैं उनमें से कोई साल में एक बार लौट पाता है तो कोई दो बार, ससुराल से बाहर रह रही महिलाएँ अपने पति की ग़ैर-मौजूदगी में सारे फ़ैसले ख़ुद लेती हैं.

भारत में बढ़ रहा है पलायन

बात सिर्फ नौकरी कर पाने की नहीं थी. पहली नौकरी की कमाई से पैसा बचाकर उषा ने अपनी पढ़ाई पूरी की.

अब उनके पास कॉलेज की डिग्री है. इस फैसले में उनके पति रंजीत भी साथ थे.

“हम तो बुड़बक (बेवकूफ़) हैं, अगर ये न होतीं तो बच्चे भी ऐसे ही निकल जाते. अब ये देख रही हैं तो शायद कुछ भविष्य बन जाए.”

रंजीत ने पांचवी क्लास में ही स्कूल जाना छोड़ दिया था. जितने साल गए उसमें भी कहते हैं कुछ खास नहीं पढ़े.

शादी से पहले अंदाज़ा भी नहीं था कि क्या छूट गया है. आज बड़ी बेबाकी से कहते हैं कि पत्नी पर नाज़ है.

“मैं तो सिर्फ पैसा कमा रहा हूँ, समझदारी से परिवार तो वही देख रही हैं.”

शायद ये व्यावहारिक है कि बाहर रहने वाले को पीछे छूटे साथी पर भरोसा करना पड़े और उसे फैसले लेने का हक़ देना पड़े.

लेकिन ऐसे समाज में जहां मर्दों और औरतों के हिस्से की ज़िम्मेदारियाँ और अधिकार तय हों, ताकत का यूं खिसकना मायने रखता है.

“रिसर्च में हमने देखा कि जिन महिलाओं ने 1980 के दशक में शादी की, उनमें पाँच प्रतिशत का शिक्षा स्तर उनके पति से ज़्यादा था. 2000-2010 के दशक में हुई शादियों में ये बढ़कर 20 प्रतिशत हो गया. शिक्षा के ऊंचे स्तर से इन औरतों की घर में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई के बारे में हो या बाहर के काम करने पर.”

उषा इस ताकत को अब अपनी बेटियों को विरासत में सौंप रही हैं, उनकी सबसे बड़ी बेटी रश्मि कॉलेज में है. रश्मि ट्यूशन भी पढ़ाती है. उन्हें बिहार पुलिस में भर्ती होने के लिए पैसे तो जोड़ने ही हैं और मां की ही तरह सबकी नज़र में मिसाल बनना है.

“गांववालों को ऐसा ना महसूस हो कि लड़का ही घर-परिवार संभाल सकता है. लड़की भी संभाल सकती है, अगर उनको ऐसा परवरिश मिले और स्वतंत्रता मिले.”

पलायन का फायदा सिर्फ पीछे छूटी औरतों को ही नहीं हो रहा, अपने पति के साथ निकलीं पत्नियों को भी हुआ है.

उनके अनुभव की शब्दावली भी ऐसी ही है, जिसमें पहचान, आज़ादी और इज़्ज़त जैसे शब्दों से वो अपना हासिल दिखलाती हैं.

वो हमारे आसपास ही हैं. दिखाई देती हैं पर शायद दर्ज नहीं होतीं.

मसलन, अपने गांव छोड़, शहर की गगनचुम्बी इमारतों के घरों में काम कर रही बाई या घरेलू कामगार.

काम देनेवालों के लिए वो भले ही आम औरत हों, लेकिन अपने परिवारों में उन्होंने अपनी ख़ास जगह बना ली है.

नूर

जैसे नूर नाहर बीबी जो मेरे घर में खाना-बरतन-सफाई करती हैं. वो बंगाल से अपने पति और तीन बच्चों के साथ दिल्ली आईं, लेकिन पति का काम बार-बार छूटता रहता, तो नूर को रोज़गार ढूँढना पड़ा.

दस साल बाद आज नूर अपने पति से कहीं ज़्यादा कमाती हैं और घर के फ़ैसले करती हैं.

“बहुत कुछ बदल जाता है, दीदी. पैसा अगर ना कमाओ ना, औरत का ज़िंदगी बेकार है. उसकी कोई इज्जत ही नहीं है. अगर मैं काम नहीं करती, तो मेरे पति भी मेरी इज्जत नहीं करते.”

नूर की गिनती कामकाजी औरतों में नहीं होती. घरेलू काम, नौकरी, दफ्तर, या उद्योग में किए काम जैसा नहीं है.

लेकिन है तो नौकरी ही. हमेशा से घरेलू काम की ज़िम्मेदारी उठाती आईं औरतों के लिए जाना-पहचाना हुनर जिसके ज़रिए वो अब पैसे कमा पा रही हैं.

जिन घरों में वो काम करती हैं, और उनकी अपनी ज़िंदगी में बहुत फर्क है. हर जगह उन्हें अच्छी तन्ख्वाह, इज़्ज़त और पूरी छुट्टी भी नहीं मिलती.

फिर नूर और उनके पति दोनों साक्षर नहीं हैं लेकिन दिहाड़ी मज़दूरी करनेवाले अपने पति के मुकाबले, पढ़े-लिखे परिवारों में काम करने से नूर की सोच का दायरा बढ़ा है.

नूर बताती हैं, “मैंने आधार कार्ड बनवाया, पैन कार्ड भी बनाया, बैंक अकाउंट बनाया, सब बनाया. पहले कुछ नहीं था मेरे पास. अभी मेरे पास सब कुछ हो गया. अपना तो बनवाया, दोनों बच्चों का भी मैंने बनवा दिया.”

उषा की ही तरह, नूर भी अपनी बेटी की नज़र में हीरो हैं.

कुछ साल पहले वो अपनी बड़ी बेटी की शादी कम उम्र में किए जाने से नहीं रोक सकीं, पर अब छोटी बेटी को स्कूल में पढ़ाकर एक बेहतर कल के लिए लड़ने लायक बना रही हैं.

पलायन एक रास्ता है, पर एक दूसरी वजह भी है औरत के परिवार का मुखिया बनने की. पति की मौत या तलाक या रिश्ता टूटने पर भी पत्नी अकेली रह जाती है.

लेकिन अकेले होने से मुखिया बनने तक का सफर लंबा होता है.

मान कंवर

मान कंवर 25 साल की उम्र में विधवा हो गईं थीं, ना वो पढ़ी-लिखी हैं, ना ही कोई नौकरी करती थीं.

दो छोटे बेटे थे, सामने पहाड़ जैसी ज़िंदगी और साथ में विधवा होने के नाम पर लगाई गईं बंदिशें.

रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती थीं, छह महीने तक घर के अंदर रहना था और किसी अच्छे मौके का हिस्सा नहीं बन सकती थीं. मान कंवर को अपशगुनी माना जाता था.

वे कहती हैं, “उसका कोई मालिक नहीं है. जैसे बंजर भूमि हो जाती है. लोग समझते हैं कि इसका पति मर गया तो इसको अच्छा खाने-पहनने की ज़रूरत नहीं है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है.”

तब तो मान को बस दो बच्चे पालने की ज़िम्मेदारी दिखती थी. सारी लड़ाई उसकी थी.

ज़िंदगी उससे बड़ी हो सकती है, फिर से रंग भरी हो सकती है और उसमें रुतबा हो सकता है, ये सब सोच के परे था. बीस साल बाद वो घर की ही नहीं, गांव की मुखिया बनेंगी, ये कल्पना के दायरे से बाहर की बात थी.

“मुझे लगता है कि हर महिला के अंदर शक्ति है और वो मज़बूत है. लेकिन जब वो एकल होती है, उसके बाद जो संघर्ष आते हैं, उन संघर्षों से उसकी शक्ति बाहर निकलकर आती है.”

जब वो छोटी थीं तब मान अपने गांव से बाहर तक नहीं गईं थीं लेकिन विधवा होने के बाद ये समझती थीं कि पति की ज़मीन में उनका क़ानूनी अधिकार है.

बस वो हक़ लेने का रास्ता और हिम्मत की तलाश में थीं.

“ससुर ज़िंदा हैं और पति मर गया तो उस महिला को ज़मीन देते ही नहीं हैं, ससुर के नाम पर रहती है ज़मीन, महिला को उसका अधिकार नहीं मिलता है. दूसरा, महिला गरीब है तो गांव में ऐसा कोई रोज़गार नहीं है कि उसका पेट भर सके.”

ऐसे में मान की मुलाकात दूसरी एकल महिलाओं से हुई, और मिलकर बना संगठन – एकल नारी शक्ति संगठन.

1999 में बने इस संगठन में अब ढाई लाख सदस्य हैं और राजस्थान के अलावा देश के दस अन्य राज्यों में इसकी इकाई हैं.

संगठन ने बहुत कुछ बदल दिया. मान ने खुद को साक्षर किया, अपनी बात रखने का, लड़ने का साहस मिला. ज़मीन का हक लिया और अपने बेटे, बहु और नाती के रहने के लिए घर बनाया.

घर से कुंए के बीच गोल घूमती ज़िंदगी को धीरे-धीरे पंख मिल गए.

मान ने खेत संभाला, परिवार संभाला, संगठन में साथी बनाए और फिर अपने गांव दिल्लीपुरा की उप-सरपंच चुनी गईं.

“घर से जो महिलाएं बाहर निकलती हैं उसके लिए ये कहते हैं कि ये चरित्रहीन है. जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपने लालच के लिए ये कहते हैं. जब तक महिला खुद से सक्षम नहीं होगी, तब तक घरवाले उससे नहीं कहेंगे कि तू घर से बाहर निकल ले, काम में चले, शादी ब्याह में हो ले, अच्छा कपड़ा पहन ले, अच्छा खा ले – ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा.”

बतौर उप-सरपंच, मान गांववालों के दस्तावेज़ों की जांच करती हैं, सरकारी योजनाओं के लिए उनके आवेदन लेती हैं और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताती हैं.

पंचायत की मीटिंग जब मान लेती हैं, तो ज़्यादा औरतें शामिल होती हैं, विधवाएं भी. वो मान की ही तरह अपना हक़ लेकर, अपनी ज़िंदगी खुद चलाने लायक बनना चाहती हैं.

क्यो न हों? जो समाज विधवा को हर तरीके से रोकता है, उसे कलंक मानता है, उसी समाज में मान ने अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की जगह बनाई है.

“मुझे लगता है कि महिलाओं के अपने परिवार की मुखिया बनने की दर बढ़ती रहेगी. क्योंकि पलायन भी बढ़ेगा और हमारी आबादी में वृद्धों की संख्या बढ़ेगी. और वृद्धों में करीब दो-तिहाई महिलाएं होती हैं तो एकल महिलाओं की संख्या बढ़ती रहेगी.”

औरत अपने परिवार की मुखिया पति की मौत से बनी हो, उनके पलायन से, या अपनी बेहतर शिक्षा से – ये तय है कि भारत बदल रहा है.

औरत अपनी पहचान बना रही है. पत्नी है, मां है, लेकिन इन सबके के अलावा कुछ और भी. जो इन रिश्तों में सम्मिलित नहीं बल्कि उनसे और निखरा है.

उसकी इज़्ज़त है. उसका नाम है. उसकी अपनी सोच है.

इस बदलते भारत को और बदलना होगा. ताकत को और आगे खिसकना होगा.

ताकि वे तैयार रहें, और कई नूर, उषा और मान के लिए, जो सारे कायदों को पलटकर अपनी और अपने परिवारों की कमान संभालने को तैयार हैं.

रिपोर्टर - दिव्या आर्य

कैमरा-एडिटिंग - प्रेम बूमीनाथन

इलस्ट्रेशन - पुनीत बरनाला

प्रोडक्शन - शादाब नज़्मी