गांधी ने जब अपनी छोटी धोती को बनाया अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हथियार (COPY)

पिछले 30 साल की ब्लॉकबस्टर हिंदी फ़िल्मों में कैसे दिखते हैं मुसलमान?

रिपोर्ट: अनंत प्रकाश, दिनेश उप्रेती

कई बार सुना होगा ये डायलॉग कि फ़िल्में ज़िंदगी का आईना होती हैं. क्या लाखों – करोड़ों दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींचकर लाने वाली ब्लॉकबस्टर फ़िल्मों में समाज और उसमें रहने वाले लोग वैसे ही दिखते हैं, जैसे वे असल में हैं?

बीबीसी ने यही पता लगाने के लिए पिछले तीस सालों यानी 1992 - 2022 की लगभग 100 सुपरहिट हिंदी फ़िल्मों का विश्लेषण किया है.

डेटा एनालिसिस की इस प्रक्रिया में साल 1992 से लेकर 2022 तक हर साल की कमाई के हिसाब से टॉप तीन फ़िल्मोंको शामिल किया गया है.

आंकड़ों के विश्लेषण की इस प्रक्रिया को समझने के लिए यहां क्लिक करें.

बीबीसी ने अपने विश्लेषण में क्या पाया?

साल 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक़ भारत की आबादी में धार्मिक अल्पसंख्यकों का हिस्सा लगभग 19.3 फीसद है. लेकिन सवाल ये है कि जीवन के दूसरे क्षेत्रों की तरह सिनेमा में भी अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में जगह मिलती है या नहीं? अगर मिलती है तो क्या उन्हें सही रोशनी में दिखाया जाता है?

पिछले 30 सालों की सुपरहिट फ़िल्मों में अल्पसंख्यक समुदायों के 17.32 फीसद किरदार नज़र आए.

सवाल दिखने से ज़्यादा इस बात का है कि आखिर अल्पसंख्यकों, महिलाओं या समलैंगिकों को किस तरह की भूमिकाओं में दिखाया गया और उन पात्रों को कितना स्क्रीन टाइम दिया गया.

देश की कुल आबादी में मुसलमान समुदाय का हिस्सा तकरीबन 14 प्रतिशत है.

जबकि पिछले तीस साल की सुपरहिट फ़िल्मों में मुसलमान किरदारों की हिस्सेदारी 12.32 फीसद रही.

ईसाई समुदाय की देश की जनसंख्या में हिस्सेदारी 2.3 फीसद है लेकिन इस समुदाय के किरदारों की हिस्सेदारी 3.69 फीसद रही.

वहीं, सिख समुदाय की जनसंख्या में हिस्सेदारी 1.7 फीसद है, इस समुदाय के किरदारों की हिस्सेदारी 0.75 फीसद रही.

इन फ़िल्मों के हीरो की बात करें तो 114 में से सिर्फ़ सात ऐसे हैं जिन्हें मुसलमान के तौर पर दिखाया गया है और तीन सुपरहिट फ़िल्मों में हीरो को बतौर सिख दिखाया गया है.

ईसाई और पारसी पात्र इन फ़िल्मों में तो हैं लेकिन उनमें से कोई भी हीरो नहीं है.

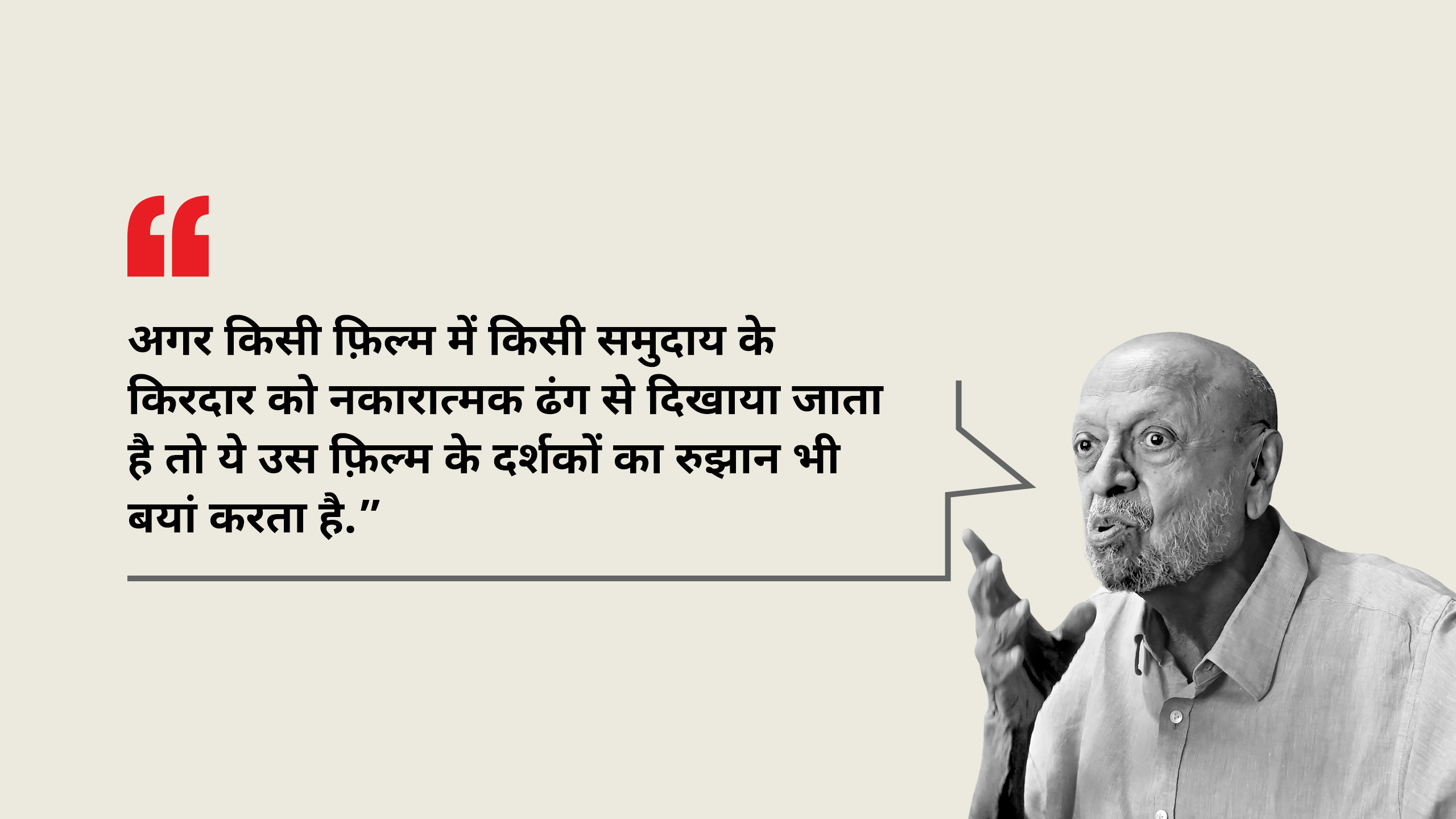

पिछले दो-ढाई दशकों से फ़िल्मों की समीक्षा कर रहे फ़िल्म समीक्षक सैबल चटर्जी कहते है:

महिलाएं कैसी नज़र आती हैं?

तीस सालों की तकरीबन 100 सुपरहिट फ़िल्मों में 86 महिला किरदारों को हीरो की चाहत के तौर पर दिखाया गया है यानी उनका काम हीरो से प्यार करना, गाना गाना या फिर कुछ भावुक सीन में एक झलक दिखलाने का है.

इसमें कोई शक नहीं है कि इस दौर में भी अपवाद रहे और छिटपुट तरीके से अलग भूमिकाएँ भी महिलाओं को मिली हैं.

इन सुपरहिट फ़िल्मों में तीस फीसद महिलाओं को किसी तरह का काम करते यानी रोजगार में दिखाया गया है.

इस विश्लेषण में ये भी सामने आया है कि इन फ़िल्मों की नायिकाओं यानी लीड रोल वाले कुल 120 किरदारों में मुस्लिम महिला किरदारों की संख्या 12, ईसाई महिला किरदारों की संख्या 5, सिख महिला किरदारों की संख्या सिर्फ़ 1 रही.

महिलाओं से जुड़े आंकड़ों पर चटर्जी कहते हैं:

”इस विश्लेषण में हम ऐसे (महिला) किरदारों की संख्या गिन रहे हैं लेकिन इन नंबर्स के मायने ज़्यादा नहीं हैं. ये असल समाज का रिफ़्लैक्शन नहीं है क्योंकि चालीस साल पहले की तुलना में आज महिलाएँ ज़्यादा सशक्त हुई हैं. लेकिन सिनेमा में ये नहीं दिखता. ऐसे में महिला किरदारों को शामिल करके एक तरह से सिर्फ़ टोकनिज़्म ही कर रहे हैं.”

चटर्जी मानते हैं, "फ़िल्मों में महिलाओं को सशक्त भूमिकाएं देने के नाम पर उन्हें वो सब करते दिखाया जाता है जो मर्द करते हैं...जैसे मर्द गाली देते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं. ऐसे में ये महिला किरदारों को सशक्त भूमिकाओं में दिखाना नहीं है बल्कि उन्हें मर्दों की मिमिक्री करते हुए दिखाना है."

वीरे दी वैडिंग फ़िल्म का उदाहरण देते हुए चटर्जी कहते हैं:

“एक फ़िल्म है वीरे दी वेडिंग जिसमें महिला किरदार खुद को प्लेज़र देते हुए दिखाई दे रही हैं. इसे कहा गया कि ये एक बड़ी बात है. ये एक बड़ी बात थी भी क्योंकि हिंदी फ़िल्मों में ऐसा होता नहीं है. लेकिन इससे हमारी सोच और दर्शकों की राय नहीं बदलती है. बल्कि सिनेमा हॉल में इसे मज़ाक की तरह देखा जाता है. मुझे याद है कि लोग इस दृश्य को देखते हुए खिलखिला रहे थे.”

कैसा दिखता है समलैंगिक समुदाय?

बीबीसी के विश्लेषण में सामने आया है कि इन 95 फ़िल्मों में समलैंगिक समुदाय के सिर्फ़ दो किरदार नज़र आए हैं.

चटर्जी मानते हैं कि:

"ब्लॉकबस्टर फ़िल्मों से लेकर दूसरी तमाम फ़िल्मों में समलैंगिक किरदारों का एक तरह से स्क्रीन पर मज़ाक उड़ाया जाता है. 'दोस्ताना' फ़िल्म इसका बड़ा उदाहरण है जिसमें लैंगिक अल्पसंख्यकों के लिए सकारात्मक छवि बनाने की जगह एक तरह से उनका मज़ाक उड़ाया गया है.’

करण जौहर की फ़िल्म ‘कल हो न हो’ में भी शाहरुख ख़ान और सैफ अली ख़ान के बीच कुछ दृश्यों में समलैंगिकता के इर्द-गिर्द कॉमिक सीन तय किए गए थे.

इस विश्लेषण में केवल ब्लॉकबस्टर फ़िल्मों को चुनने की मुख्य वजह ये है कि इन फ़िल्मों की पहुँच एक बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक होती है.

और हिट होने की वजह से इन फ़िल्मों पर समाज में अधिक चर्चा होती है जिसका असर लोगों के विचारों पर पड़ता है यानी ये फ़िल्में अपनी कहानी और चित्रण की वजह से एक ख़ास तरह का नैरेटिव गढ़ती हैं.

फ़िल्म पत्रकार तनुल ठाकुर कहते हैं:

Photo: Film Critics Guild

Photo: Film Critics Guild

मशहूर फ़िल्म निर्देशक श्याम बेनेगल ने भी इस मुद्दे पर बीबीसी के साथ लंबी बातचीत की.

वह कहते हैं--

तीस सालों में कैसे बदले मुस्लिम किरदार

भारतीय फ़िल्मों में हिंदुस्तान के सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को दिखाए जाने का ढंग आज़ादी के बाद से बदल रहा है.

हिंदी सिनेमा में मुसलमान किरदारों की जगह पर ‘रीडिंग द मुस्लिम ऑन सेल्युलाइड: बॉलीवुड, रिप्रज़ेंटेशन एंड पॉलिटिक्स’ नामक किताब लिखने वालीं प्रोफेसर डॉ रोशिनी सेन गुप्ता कहती हैं –

“चालीस से साठ के दशक के बीच मुसलमान किरदार मजूबत भूमिकाओं में नज़र आए. इन्हें मुस्लिम सोशल्स का नाम दिया गया. इनमें मुग़लिया सल्तनत की आन-बान-शान दिखाने से लेकर बदलते हिंदुस्तान की चुनौतियों से जूझने वाले समाज के सभ्रांत मुसलमान परिवारों की कहानियां दिखाई गईं.

इसके बाद 1960 से 1980 के बीस सालों में मुसलमान हाशिए पर नज़र आए.

मसलन, 'कुली' जिसमें इक़बाल ख़ान बने अमिताभ बच्चन रेलवे स्टेशन पर सारी दुनिया का बोझ उठाते दिखते हैं.

नब्बे के दशक की शुरुआत में रोजा जैसी फ़िल्म आई जिसमें मुसलमान किरदार पहली बार पराये और हिंसक (वायलेंट अदर) आतंकवादी के रूप में सामने आया. उसे विदेशी ताक़तों से जुड़ा दिखाया गया.

विदेशी ताक़त से आशय पाकिस्तान है. ऐसे में इस फ़िल्म ने इस नैरेटिव की शुरुआत की जिसमें मुसलमान किरदारों को खलनायक के तौर पर पेश किया जाने लगा.

रोजा के बाद 1999 में आमिर ख़ान की फ़िल्म 'सरफरोश' आई जिसमें संभवत: पहली बार आतंकवाद की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान का ज़िक्र करने वाली सुपरहिट फ़िल्म थी.

इसके बाद ‘गदर – एक प्रेम कथा’ से लेकर ‘माँ तुझे सलाम’ जैसी तमाम फ़िल्में आईं जिनमें अलग-अलग तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता के इर्द-गिर्द कहानियां बुनी गईं.

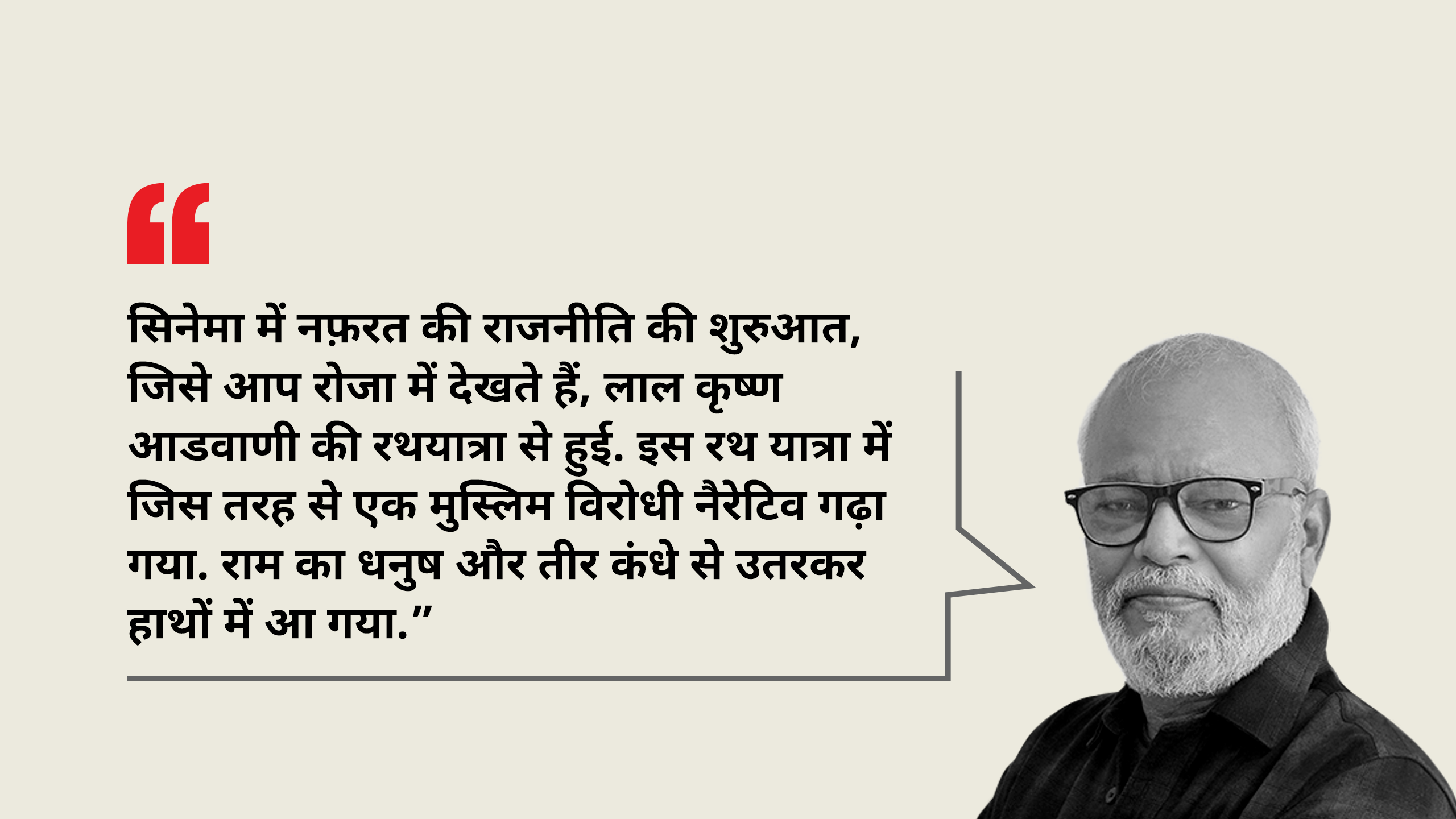

हिंदी फ़िल्मों के इतिहास और वर्तमान को समझने वाले फ़िल्म समीक्षक अजय ब्रह्मात्ज मानते हैं कि इसकी शुरुआत नब्बे के दशक में राजनीतिक उथल-पुथल से हुई.

वे कहते हैं:

Photo: Film Critics Guild

Photo: Film Critics Guild

”रामायण में ऐसा सिर्फ़ एक मौके पर हुआ है जिसमें वह रास्ता न देने पर समुद्र को चुनौती देते हैं. लेकिन उन्हें यही नाराज़ राम पसंद आया. ऐसे में सिनेमा से लेकर समाज में नफ़रत वाली राजनीति जिस तरह उभरकर सामने आई है, उसकी शुरुआत वहीं से होती है. रोजा एक ऐसी ख़ास फ़िल्म है जिसमें बताया गया कि आतंकवादी पठानी सूट पहनता है, आतंकवादी पाकिस्तान से आता है. आतंकवादी साफा बांधता है और आतंकवादी की दाढ़ी होती है. और उसकी आंखों में सुरमा होता है. इसके बाद पेंडोरा बॉक्स खुल गया और संयोग से राजनीति भी वैसी ही आ गई.”

यहां एक दिलचस्प बात ये है कि इस दौर में रिलीज़ हुई ज़्यादातर फ़िल्मों में किसी न किसी तरह देशभक्ति का भाव जोड़ने की कोशिश की गई है.

किसी फ़िल्म के एक सीन में भारतीय झंडा दिखता है तो किसी फ़िल्म में देश के बाहर रहने वाले प्रवासियों का देश से बिछुड़ने का भाव और किसी फ़िल्म में स्पोर्ट्स मैच के दौरान उमड़ती देशभक्ति नज़र आती है.

रोजा और सरफरोश जैसी फ़िल्मों के रिलीज होने के बाद के दो दशकों में धार्मिक अल्पसंख्यक किरदारों को स्क्रीन पर किस तरह दिखाया गया है, यह एक अहम सवाल है.

परदे पर दिखने वाला मुसलमान कब-कब और कैसे-कैसे बदला

बीबीसी ने इस विश्लेषण में पाया है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार रहते हुए रिलीज़ हुई फ़िल्मों में अल्पसंख्यक किरदारों की संख्या कांग्रेस सरकार के दौरान रिलीज़ हुई फ़िल्मों से ज़्यादा रही.

इसकी एक बड़ी वजह बीजेपी सरकारों के दौरान देशभक्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनीं फ़िल्मों की संख्या बढ़ना रही.

बीबीसी ने आंकड़ों के विश्लेषण में पाया है कि साल 2000 से लेकर 2004 तक वाजपेयी सरकार के दौरान देशभक्ति की थीम पर बनीं सात फ़िल्में ब्लॉकबस्टर रहीं.

वहीं, 2005 से 2009 तक चली मनमोहन सरकार के दौरान देशभक्ति की थीम पर बनी दो फ़िल्में ब्लॉकबस्टर रही.

इसके बाद 2010 से 2014 तक देशभक्ति की थीम के इर्द-गिर्द बनीं सिर्फ़ दो फ़िल्में ब्लॉकबस्टर रहीं.

दिलचस्प बात ये है कि जिस दौर में अल्पसंख्यक किरदारों की संख्या बढ़ती दिख रही है, उसी दौर में बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फ़िल्मों पर मुसलमानों की हिंसक और क्रूर छवि बनाने का आरोप लगा है.

कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देशभक्ति और ऐतिहासिक संघर्षों के इर्द-गिर्द बनीं फ़िल्मों में ब्रितानी और ज़्यादातर मुसलमान किरदारों को दुश्मन के तौर पर दिखाया जाता है.

आंकड़ों में तो अल्पसंख्यक किरदारों की संख्या बढ़ जाती है लेकिन उनका चित्रण अक्सर नकारात्मक भूमिकाओं में ही होता है.

'लगान' से लेकर 'आरआरआर' जैसी फ़िल्में हैं जिनमें ईसाई किरदारों की संख्या दूसरी फ़िल्मों से ज़्यादा है लेकिन ऐसे ज़्यादातर रोल नकारात्मक हैं.

वहीं, मुसलमान किरदारों की बात करें तो गदर-एक प्रेम कथा से लेकर बाजीराव मस्तानी, सूर्यवंशी और पदमावत जैसी फ़िल्मों में मुसलमान किरदार दूसरी फ़िल्मों से ज़्यादा हैं लेकिन ज़्यादातर किरदार नकारात्मक भूमिकाओं में हैं.

मुस्लिम शासकों डरावना और क्रूर दिखाने की कोशिश?

पिछले कुछ सालों में ऐतिहासिक संघर्षों पर बनने वाली फ़िल्मों की तादाद काफ़ी बढ़ गई है.

इसकी शुरुआत संजय लीला भंसाली की फ़िल्म बाजीराव मस्तानी से होती है. ऐसा नहीं है कि इससे पहले ऐतिहासिक संघर्षों पर फ़िल्में नहीं बनीं.

शाहरुख ख़ान की फ़िल्म अशोका साल 2001 में रिलीज़ हुई थी लेकिन उसे बॉक्स ऑफिस पर बाजीराव मस्तानी जैसी सफलता नहीं मिली.

लेकिन बाजीराव मस्तानी की सफलता से प्रेरित होकर ऐतिहासिक संघर्षों पर एक के बाद एक कई फ़िल्में बनती दिखाई दीं.

इनमें से कई फ़िल्में ब्लॉकबस्टर रहीं. लेकिन ऐसी तमाम फ़िल्मों को मुसलमान शासकों के वीभत्स और अति-क्रूर चित्रण की वजह से आलोचना का सामना करना पड़ा.

पद्मावत, तान्हाजी और पानीपत जैसी फ़िल्मों इस तरह का आलोचना का सबसे ज़्यादा शिकार हुईं. इनमें से पद्मावत और तान्हाजी अपने रिलीज़ वाले साल की टॉप तीन ब्लॉकबस्टर फ़िल्मों में शामिल रही हैं.

इनकी सबसे प्रमुख आलोचना ये है कि इन फ़िल्मों में ऐतिहासिक मुस्लिम किरदारों जैसे अलाउद्दीन खिलजी और अहमद शाह अब्दाली को दानव की तरह पेश किया गया.

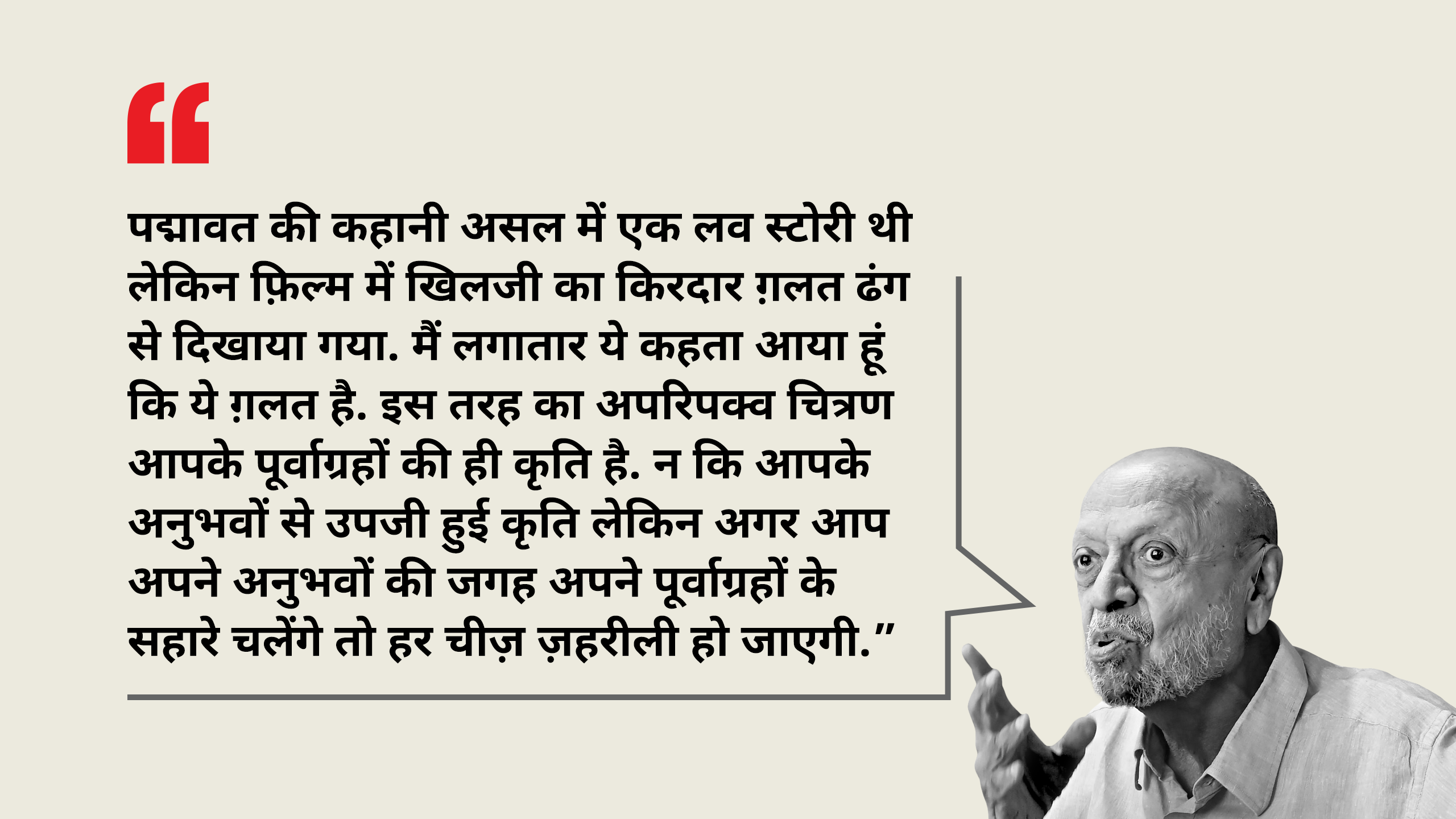

श्याम बेनेगल इस तरह के चित्रण की आलोचना करते हुए कहते हैं:

सैबल चटर्जी भी पद्मावत फ़िल्म के मुख्य किरदार अलाउद्दीन ख़िलजी को दिखाए जाने के ढंग पर सवाल उठाते हैं.

वे कहते हैं:

"पद्मावत फ़िल्म में अलाउद्दीन ख़िलज़ी के किरदार को मांस का लोथड़ा नोचते दिखाया गया है...मांस तो हम सभी खाते हैं. लेकिन फ़िल्म में उसे कुछ इस तरह दिखाया गया है कि जैसे वह कोई वहशी बर्बर शैतान हो. और ये सब जानबूझकर किया जाता है.”

साल 2018 में आई फ़िल्म पद्मावत के पहले सीन से ही अलाउद्दीन ख़िलजी और रतन रावल सिंह को दिखाए जाने के ढंग में एक विरोधाभास नज़र आता है.

ख़िलजी काले कपड़े पहने बर्बर, वहशी शख़्स के रूप में दिखते हैं तो रतन रावल सिंह सफ़ेद पोशाक पहने नेक व्यक्ति के रूप में दिखते हैं. रतन रावल को ज़्यादातर मौक़ों पर दूधिया रोशनी में जबकि खिलजी को अंधेरे में दिखाया जाता है.

ख़िलजी और रतन रावल सिंह दोनों विवाहित होते हुए भी पराई स्त्रियों के क़रीब जाते हैं. ख़िलजी तो अंधेरे गलियारे में एक महिला के साथ छीना – झपटी करते नज़र आते हैं. वहीं, रतन रावल सिंह और दीपिका पादुकोण की नज़दीकियाँ बड़े कोमल संकेतों के ज़रिए दिखाई जाती है.

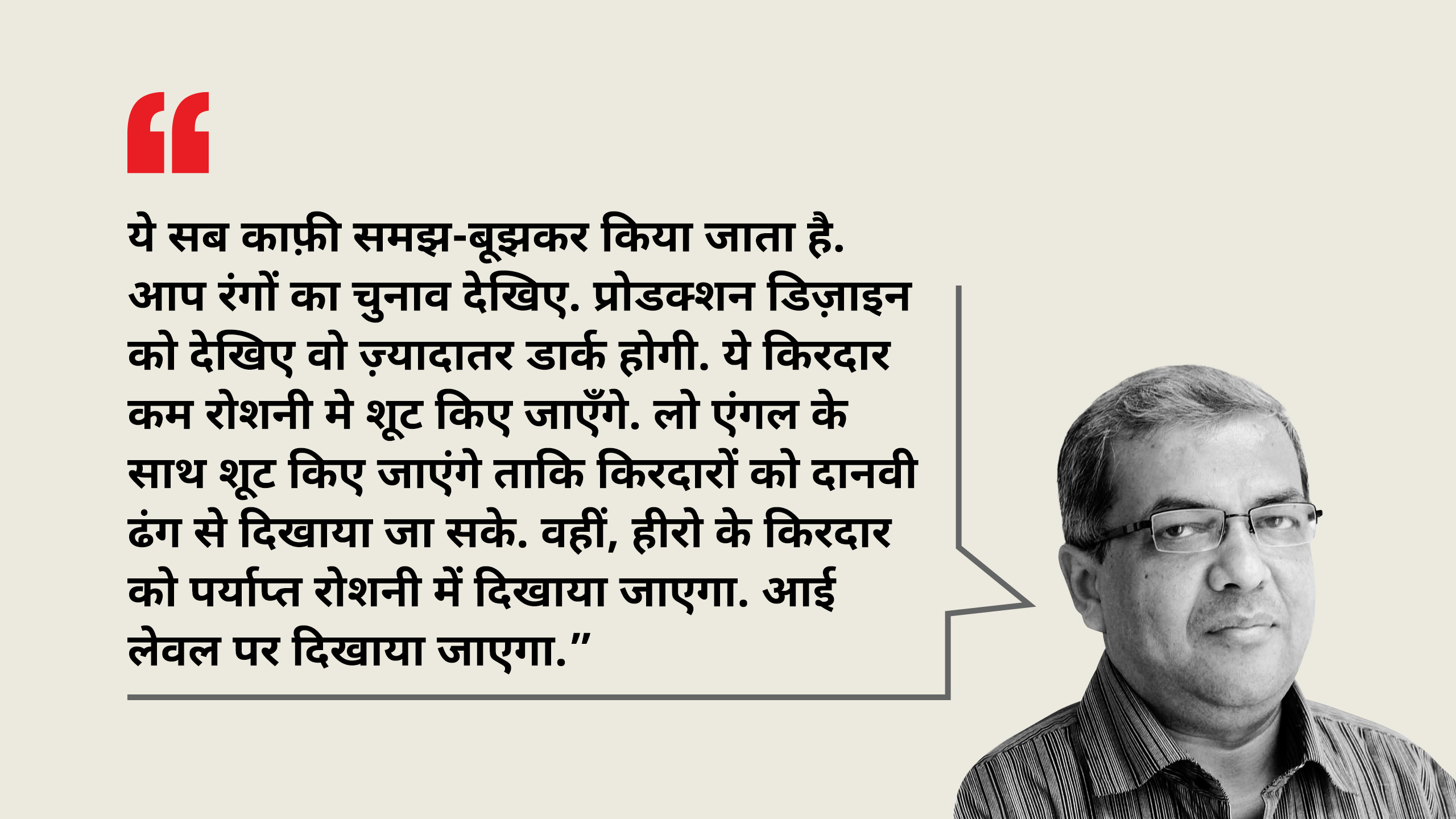

'मसान' जैसी चर्चित फिल्म के निर्देशक नीरज घेवन इस तरह के फ़िल्मांकन को सोची-समझी कोशिश मानते हैं.

वह कहते हैं:

श्याम बेनेगल, सैबल चटर्जी और नीरज घेवन जिस ओर इशारा कर रहे हैं, वो सिर्फ़ पद्मावत नहीं साल 2020 में आई फ़िल्म 'तान्हाजी – द अनसंग हीरो' में भी नज़र आता है.

फिल्म के मुख्य किरदार तान्हाजी को उजले कपड़े पहनने वाले, भगवान की पूजा करने वाले पारिवारिक शख़्स के रूप में दिखाया गया है.

वहीं, उदयभान सिंह राठौड़ को ख़िलजी वाले अंदाज़ में काले कपड़े पहनने वाले, मांस के लोथड़े नोचते शख़्स के रूप में दिखाया गया है क्योंकि वह औरंगज़ेब का सिपहसालार है.

सैबल चटर्जी इस मामले में नीरज की बात से सहमत नज़र आते हैं.

वह कहते हैं:

“ये सब सोच समझकर किया जाता है. फ़िल्ममेकर अपने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर और सिनेमेटोग्राफ़र से कहते हैं कि इस तरह दिखाओ कि ये किरदार बहुत ही शैतानी शख़्स लगे. 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द केरल स्टोरी' जैसी फ़िल्मों में तो ये सब बहुत बचकाने ढंग से दिखाया जाता है लेकिन जिन्हें हम स्टाइलिस्ट फ़िल्ममेकर कहते हैं वो भी इस तरह की चीज़ें करते हैं और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि वे ये सब बिना जाने-बूझे करते हैं. इसके पीछे सोची समझी रणनीति होती है.”

लेकिन क्या ये सब यहीं तक सीमित है?

बीबीसी के इस विश्लेषण में शामिल कई फ़िल्मों में ऐतिहासिक हिंदू और मुस्लिम किरदारों को अनैतिक मुसलमान राजा और नैतिक हिंदू राजा के दो खाँचों में बाँट दिया गया है.

तान्हाजी ऐसी फ़िल्मों का एक बड़ा उदाहरण है.

इस फ़िल्म के एक दृश्य में तान्हाजी मुग़लिया सल्तनत के वफ़ादार गांववालों को शिवाजी का समर्थन करने के लिए मनाने की कोशिश करते हुए कहते हैं-

“मुर्दों को ले जाते हुए, तुम खुलकर श्रीराम नहीं बोल सकते और कहते हो कि ज़िंदा हो. और कितनी मौतें मरोगे. वहां आलमगीर काशी विश्वनाथ तोड़ लाए. यहां उदयभान काशी को मारता है. और हम उन्हीं का पहरा देते हैं.”

दिलचस्प बात ये है कि भारत के कुछ क्षेत्रों में ही हिंदू धर्म मानने वाले पार्थिव शरीर को श्मशान घाट ले जाते समय ‘राम नाम सत्य है’ बोलते हैं.

कहीं भी जय श्रीराम का उद्घोष नहीं किया जाता. फ़िल्म में दिखाए गए शिवाजी के झंडे में भी हिंदू धर्म के सबसे अहम प्रतीक ‘ऊँ’ का इस्तेमाल किया गया जिसे विवाद खड़ा होने के बाद हटाया गया. शिवाजी के झंडे पर ऊँ नहीं था.

अच्छे और बुरे मुसलमान के खाँचे

इस विश्लेषण में कई ऐसी फ़िल्में भी सामने आईं जिनकी कहानी आतंकवाद के इर्द गिर्द बुनी गई हैं.

इनमें भारतीय मुसलमानों को अच्छे और बुरे के खाँचे में बाँटकर दिखाया गया है.

ये बात साल 2021 में आई फ़िल्म 'सूर्यवंशी' में नज़र आती है.

फ़िल्म में पूर्व पुलिसकर्मी को अच्छे मुसलमान के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है जिसकी दाढ़ी नहीं है. इस किरदार का बेटा भी पुलिस फोर्स में है और ये शख़्स रिटायरमेंट के बाद भी पुलिस फोर्स की मदद करता है.

वहीं, दाढ़ी बढ़ाए टोपी पहनने वाले शख़्स को बुरे मुसलमान के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है. इस किरदार की दाढ़ी लंबी है लेकिन मूँछें नहीं हैं और माथे पर नमाज़ पढ़ने से बना काला निशान है.

इससे पहले अच्छे और बुरे मुसलमान के खाँचे मिशन कश्मीर, हीरो – द लव स्टोरी ऑफ़ अ स्पाई और राज़ी जैसी ब्लॉकबस्टर फ़िल्मों में नज़र आई हैं.

क्या फ़िल्मों में समाज में समुदाय विशेष के ख़िलाफ़ पनपे पूर्वाग्रहों का इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है?

श्याम बेनेगल कहते हैं:

“फिल्म एक बेहद ताक़तवर माध्यम है. ऐसे में आपको बेहद सावधान रहना होता है क्योंकि आप अपनी फ़िल्मों से ऐसे संदेश भी दे सकते हैं जो समाज के लिए हानिकारक हो सकते हैं. हमारा समाज विविधताओं से भरा हुआ है. ऐसे में जब आप लोगों से डील करते हैं तो आपको उनके साथ सामान्य ढंग से व्यवहार करना होगा. आपको किसी तरह का पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए. लेकिन अगर आपके काम में आपके पूर्वाग्रह झलक रहे हैं तो ये परेशान करने वाला है. एक बात ये भी समझने की है कि अगर आप किसी शख़्स के पूर्वाग्रहों को मजबूत करेंगे तो वो आपको पसंद करेंगे. हम सभी के अंदर पूर्वाग्रह होते हैं. लेकिन हम कभी उन्हें व्यवहार में नहीं लाते हैं. लेकिन अगर आप किसी ऐसे पूर्वाग्रह को व्यवहार में ले आते हैं तो ये बहुत ख़राब है.”

लेकिन सवाल उठता है कि क्या फ़िल्म मेकर अपनी ज़िम्मेदारी से बच सकते हैं.

श्याम बेनेगल कहते हैं, ‘अगर आप मास मीडिया में काम कर रहे हैं. कुछ ऐसा बना रहे हैं जो देश दुनिया के बीच पहुंच रहा है तो आपको बेहद सावधान रहना होता है. आपको अपने पूर्वाग्रहों को लेकर सतर्क रहना होता है. और खुद पर नज़र रखनी होती है कि कहीं आप अपने पूर्वाग्रहों को व्यवहार में तो नहीं ला रहे.’

लेकिन क्या ये सब बदलती राजनीति और दक्षिणपंथी कही जाने वाली मोदी सरकार के दौर से शुरू हुआ है.

इस सवाल का सीधा जवाब है – नहीं.

बॉलीवुड एक लंबे वक़्त से फ़िल्म की सफ़लता के लिए फॉर्मूलों की टूलकिट का सहारा लेता आया है. देशभक्ति और राष्ट्रवाद भी इसी टूलकिट का हिस्सा है.

चटर्जी बताते हैं:

“हिंदी फ़िल्मों में धार्मिक अल्पसंख्यक किरदारों को, विशेष रूप से मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान किरदार के रूप में किसी पुलिस स्टेशन में कोई अदना-सा कांस्टेबल या इंस्पेक्टर नज़र आएगा और उसे अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी होगी. मुसलमान इंस्पेक्टर को आख़िरकार मरकर अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ती है.

आज से तीस-चालीस पहले हम देखते थे कि पूरे पारसी समुदाय पर 'खट्टा-मीठा' जैसी फ़िल्में बनीं, जूली बनी जिसमें ईसाई किरदार दिखते हैं. और मुस्लिम सोशल्स जॉनर की शानदार फ़िल्में नज़र आती थीं, मसलन, 'मेरे हुज़ूर', 'मेरे महबूब', 'पाकीज़ा', 'उमराव जान' और 'निकाह'. तब इन फिल्मों को अलग नहीं मेनस्ट्रीम माना जाता था, आज उनकी बात हो रही है क्योंकि हमें पता है कि आजकल नैरेटिव एक तरफ़ झुका हुआ है. और इसके लिए बीते नौ साल ही ज़िम्मेदार नहीं हैं. ये पहले से चल रहा है.”

हालाँकि फ़िल्म निर्देशक अविनाश दास मानते हैं कि नब्बे के दशक की शुरुआत और अंत में आई फ़िल्में तत्कालीन समाज और राजनीति में हुए बदलावों की झलक हैं.

वह कहते हैं, “जब रोजा आई तो उस दौर में पड़ोसियों के साथ आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका था. कश्मीर का मुद्दा भड़क चुका था. और जब गदर फ़िल्म आई तो हिंदुस्तान के पास एक सरकार थी जिसने हिंदुस्तान – पाकिस्तान और हिंदू-मुसलमान के मुद्दे को कैश किया था.

बॉलीवुड क्यों बनाता है ऐसी फ़िल्में?

इस सवाल का कोई एक सीधा सटीक जवाब नहीं हैं.

इस सवाल का एक जवाब ये है कि इस तरह की फ़िल्में कमाई के लिहाज से फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं. बॉलीवुड में जो बिकता है वही ज्यादा बनता है.

फ़िल्म पत्रकार लता झा अपनी किताब ‘बॉलीवुड – बॉक्स ऑफ़िस एंड बियोंड’ में इसे विस्तार से समझाती हैं.

लता झा लिखती हैं, “साल 2014 से 2019 के बीच बॉलीवुड की 37 फ़िल्मों की मुख्य थीम देशभक्ति और राष्ट्रवाद थी. इनमें से 24 फ़िल्मों ने फ़िल्म निर्माताओं को लाभ कमाकर भी दिया. इन फ़िल्मों में 2016 के उरी हमले पर बनी फ़िल्म ‘उरी – द सर्जिकल स्ट्राइक’ और सलमान ख़ान की ‘बजरंगी भाईजान’ जैसी मेगा फ़िल्में शामिल हैं जिन्होंने क्रमश: 200 करोड़ और 190 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की.

इन फ़िल्मों में सबसे ज़्यादा हीरो के किरदार अक्षय कुमार ने निभाए हैं. इसके बाद सलमान ख़ान और जॉन अब्राहम ने चार-चार फ़िल्मों में हीरो की भूमिका निभाई हैं.”

हालांकि, अविनाश दास मानते हैं कि इसके लिए फिल्म निर्देशकों और निर्माताओं को ही ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.

वह कहते हैं:

“फ़िल्म निर्देशकों के एक वर्ग के लिए फ़िल्म के चलने की क्षमता उसे बनाने की मुख्य वजह होती है. वहीं, दूसरे वर्ग के फ़िल्म निर्देशकों के लिए सही बात कहना फ़िल्म बनाने की मुख्य वजह होती है.

लेकिन अब दूसरे वर्ग के ऐसे फ़िल्म निर्देशकों की संख्या काफ़ी कम रह गई है. इनकी फ़िल्में ब्लॉकबस्टर भी नहीं बन पातीं. या इनके साथ बड़े स्टार खड़े नहीं हो पा रहे हैं. जिनके साथ सितारे खड़े हैं, वे इस तरह का सोशियो-पॉलिटिक सिनेमा नहीं बना रहे हैं. इसकी एक वजह ये है कि बड़े सितारे भी राजनीतिक विषयों से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं. ऐसे में फ़िल्ममेकर विवादों से दूरी बनाए रखते हुए मध्य मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं.”

क्या दर्शक मांगते हैं ऐसी फ़िल्में?

साल 2019 में रिलीज़ हुई उरी – द सर्ज़िकल स्ट्राइक को उसके कुछ ख़ास डायलॉग्स की वजह से बेहद तारीफ़ मिली थी.

बीबीसी ने जब यूट्यूब पर जारी किए गए फ़िल्म के ट्रेलर के आंकड़ों का अध्ययन किया तो पाया कि यूट्यूब पर भी दर्शकों ने बार-बार इन डायलॉग्स को सुना है.

इस ट्रेलर में विकी कौशल का किरदार मेजर विहान सिंह शेरगिल सर्जिकल स्ट्राइक पर जाने से ठीक पहले अपने पैरा ट्रूपर्स से कहता है –

वक़्त आ गया है, ख़ून का बदला ख़ून से लेने का.

इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी बट वी विल ब्लडी फिनिश इट. हाउज़ द जोश, हाउज़ द जोश

स्क्रीनशॉट: RSVP मूवीज़/उरी

स्क्रीनशॉट: RSVP मूवीज़/उरी

उन्हें कश्मीर चाहिए और हमें उनका सर,

अपनी 72 हूरों को हमारा सलाम बोलना, कहना कि दावत पर इंतज़ार करें, आज हम बहुत सारे मेहमान भेजने वाले हैं.

इस ट्रेलर को यूट्यूब पर 2.9 करोड़ बार देखा गया है.

फ़िल्म में सर्जिकल स्ट्राइक से ठीक पहले विहान शेरगिल अपने पैरा ट्रूपर्स से कहते हैं:

“28 सितंबर देर रात को मैं आपको उरी में शहीद हुए भाइयों की मौत का बदला लेने का मौका देने जा रहा हूं. जिस बेरहमी से आतंकवादियों ने कायरों की तरह हमारे निहत्थे भाइयों को नींद में मारा था. उस बेरहमी का घातक जवाब. उनका सर धड़ से अलग करने का मौका देने जा रहा हूं. क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं. क्या बदला लेने के लिए आपका खून खौल रहा है.”

भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स ही नहीं दुनिया की किसी भी स्पेशल फोर्स में इस तरह के मिशन में भावनात्मक सैनिकों को शामिल करने से बचा जाता है.

क्योंकि मिशन के दौरान भावावेश में आकर सैनिक अपनी और अपने साथियों की जान जोख़िम में डाल सकता है.

ये सारे मिशन बेहद 'ऑब्जेक्टिव और प्रिसिज़न फोकस्ड' होते हैं.

तो क्या फिल्मी किरदार विहान शेरगिल ये संवाद अपने पैरा ट्रूपर्स के साथ करता है या सिनेमा हॉल में बैठे दर्शकों के साथ.

मशहूर लेखक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक आशीष नंदी इस सवाल का जवाब देते हैं.

वह कहते हैं “आपका ऑब्जर्वेशन बिलकुल ठीक है. ऐसा नहीं होता है. और ये एक तरह से भारत नहीं, पार्टी के प्रति लोगों को लामबंद करने की कोशिश है कि जो सबक सिखाने जा रहे हैं और बदला लेने जा रहे हैं, वे असली भारतीय हैं, शेष लोग नहीं.”

वहीं, फ़िल्मों में पात्रों को घिसे-पिटे तरीके से दिखाए जाने पर नंदी कहते हैं, “एक भावना के रूप में नफ़रत में लोगों की खींचने की ताक़त प्यार से कहीं ज़्यादा होती है क्योंकि रोमांटिक प्यार सिर्फ हीरो और हीरोइन के बीच हो सकता है लेकिन नफ़रत सामूहिक भावना हो सकती है. और ये छिपे ढंग से सामने आती है क्योंकि सीधे सामने आने पर वो सेंसर बोर्ड की स्वीकृति नहीं पा सकेगी. युद्ध पर बनी किसी फ़िल्म में युद्ध विरोधी भावनाएं नहीं होतीं. भारत में 'ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट' जैसी मशहूर एंटी वार फ़िल्में नज़र नहीं आतीं. जापान में भी एंटी वार फ़िल्में बनी हैं.”

क्या ये सब कुछ चिंताजनक है?

आशीष नंदी और श्याम बेनेगल इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिए जाने पर जोर देते नज़र आते हैं.

श्याम बेनेगल कहते हैं:

“एक दौर था जब सिख समुदाय के इर्द-गिर्द चुटकुले बुने जाते थे. लेकिन धीरे-धीरे वे कम होते गए. चुटकुलों में कमी आने के साथ ही सिख समुदाय आर्थिक रूप से सबल हुआ है. ऐसे में जैसे – जैसे किसी समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, वैसे-वैसे उसे दिखाए जाने का ढंग सुधरता जाता है क्योंकि आर्थिक रूप से सबल समाज अपना पक्ष मजबूती से रख सकते हैं.”

इसके साथ ही वे कहते हैं कि:

“मेरी निजी धारणा ये है कि किसी को इन चीज़ों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि पूर्वाग्रह रहेंगे और लोग अपने हिसाब से काम करते रहेंगे. फिल्म मेकर इन पूर्वाग्रहों का फायदा उठाकर कमाई कर सकते हैं. लेकिन जब तक इन चीज़ों से समाज की संरचना में आमूल-चूल बदलाव नहीं होता. अगर कोई चीज़ सामाजिक शांति भंग नहीं करती है तो लोगों को इस बारे में चिंता क्यों करनी चाहिए.”

आशीष नंदी भी मानते हैं कि ये कुछ समय का रुझान है.

शायद समाज के रुझान में बदलाव आने पर सिनेमा का तेवर और कलेवर बदले.

आंकड़ों का विश्लेषण करने की प्रक्रिया

बीबीसी ने आंकड़े जुटाने और उनके विश्लेषण के लिए इस प्रक्रिया का पालन किया –

- फ़िल्मों का चुनाव उनकी कमाई के आधार पर किया गया है

- फ़िल्मों की कमाई से जुड़े आंकड़े बॉलीवुड हंगामा डॉट कॉम और कोई मोई डॉट कॉम से लिए गए हैं.

- प्रत्येक वर्ष सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली शीर्ष तीन फ़िल्मों को अध्ययन में शामिल किया गया है.

- इस अध्ययन का दायरा 1992 से 2022 तक है.

- कुछ वर्षों में बॉलीवुड हंगामा एवं कोई मोई डॉट कॉम की शीर्ष तीन फ़िल्में समान नहीं पाई गई. ऐसे में जो फ़िल्में अलग थीं, उन्हें भी शामिल किया गया.

- फ़िल्मों के चयन के बाद इनके किरदारों की उनके नामों और चित्रण के आधार पर पहचान स्थापित की गई जिसके बाद उनकी गणना (क्वांटिटेटिव एनालिसिस) की गई.

- इसके बाद इन तमाम किरदारों की भूमिकाओं, उनके संवादों और उन्हें दिखाए जाने के ढंग के आधार पर क्वालिटेटिव एनालिसिस किया गया.

- इसके बाद इन तमाम किरदारों की भूमिकाओं और उन्हें दिखाए जाने का ढंग समझने के लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस किया गया.

- क्वालिटेटिव एनालिसिस की प्रक्रिया में इन फ़िल्मों को विस्तार से देखा भी गया ताकि इनके किरदारों, उन्हें दिखाए जाने के ढंग एवं उनके संवादों को गहराई से देखा जा सके.

इस अध्ययन से जुड़े आंकड़ों को जुटाने एवं उनके विश्लेषण करने की प्रक्रिया में पूरी सावधानी बरती गयी है. हालाँकि,कुछ त्रुटियां होने की

संभावनओं से इनकार नहीं किया जा सकता.